ケアハウス ドリームガーデン倉敷では、毎月ボランティアの方々によるお芝居やダンスなどの公演を開催しています。

ケアハウス ドリームガーデン倉敷では、毎月ボランティアの方々によるお芝居やダンスなどの公演を開催しています。

今回11月16日(土)13時30分~劇団『くるま座』公演を開催しました。

『くるま座』は、三菱自動車工業(株)水島製作所の社員の方達によるボランティア劇団です。社員さん達がお休みの日に活動されているため、公演回数も少なく、今回の公演まで予約から1年以上経過して、待ちに待った順番がやって来ました。

所長さんも加わった総勢50名の社員さん達が来て下さり、お芝居に、歌に、踊りに…といろいろな演目がありました。そして、観覧だけでなく、ご入居の方も歌ったり体を動かしたり、社員さん達と一緒に参加できるような演目もありました。この日は、普段以上に参加者が多く、70名ほどのご入居の方が参加されました。

普段あまり観ることのない本格的なお芝居は、馴染みのある『銭形平次』と『水戸黄門』で、涙あり(?)笑いありで、ご入居の方は懐かしそうにされたり、楽しそうにされたりしていました。

普段あまり観ることのない本格的なお芝居は、馴染みのある『銭形平次』と『水戸黄門』で、涙あり(?)笑いありで、ご入居の方は懐かしそうにされたり、楽しそうにされたりしていました。

そして、社交ダンスやファゴットの演奏もあり、見とれたり聴き惚れたり、あっという間の1時間半でした。

終わったあとは、「いろいろあって楽しかったよ」「前回見た時より上手になっていた(笑)」など興奮気味に楽しそうに話されていました。

余談ですが、ケアハウスにも、夏祭りに登場する… 施設長を座長とする「ドリーム座」があります。今回、施設長や職員がくるま座にスカウトされたかどうかは定かではありませんが・・・(笑)

これからもご入居の方に楽しんでいただけるよう、ボランティアの方達による公演を開催していきたいと思います。

最後に、くるま座の皆様、楽しい公演をありがとうございました。

ケアハウス 看護師

講義の内容としては、「基本動作における体幹機能評価と基礎ハンドリング」をテーマに起き上がりや立ち上がり、歩行、上肢機能に対しての基礎知識、評価法、ハンドリングを丁寧に指導していただきました。そして、患者様にもご協力していただき、弓岡先生による治療デモンストレーションを見学させていただきました。目の前で患者様の歩行の様子が徐々に変化していく様子を見てとても感動しました。患者様本人も感激しており、涙を流す様子もありました。

講義の内容としては、「基本動作における体幹機能評価と基礎ハンドリング」をテーマに起き上がりや立ち上がり、歩行、上肢機能に対しての基礎知識、評価法、ハンドリングを丁寧に指導していただきました。そして、患者様にもご協力していただき、弓岡先生による治療デモンストレーションを見学させていただきました。目の前で患者様の歩行の様子が徐々に変化していく様子を見てとても感動しました。患者様本人も感激しており、涙を流す様子もありました。 また、県内外からたくさんの先生方が参加されており、一緒に実技の練習をさせていただきました。直接、弓岡先生に質問をさせていただいたり、アドバイスをもらうことのできる大変有意義な勉強会になりました。

また、県内外からたくさんの先生方が参加されており、一緒に実技の練習をさせていただきました。直接、弓岡先生に質問をさせていただいたり、アドバイスをもらうことのできる大変有意義な勉強会になりました。 リハビリテーション部 A

リハビリテーション部 A グランドガーデン南町では、11月の誕生会が行われ誕生者6名全員が参加されました。

グランドガーデン南町では、11月の誕生会が行われ誕生者6名全員が参加されました。 食事のメニューは海鮮親子ちらし、炊き合わせ、湯葉と蟹のとろみ汁、カボチャプリンでした。

食事のメニューは海鮮親子ちらし、炊き合わせ、湯葉と蟹のとろみ汁、カボチャプリンでした。 2部の歌声広場では、毎回参加人数は多いですが、今月は70名の方が参加され、いつもより10名ほど多く参加されていたためか、男性の歌声もよく聞こえました。「小さい秋みつけた」「紅葉」を歌い、誕生者からのリクエスト曲では、「黒田節」「瀬戸の花嫁」を歌いました。低い音がでる曲では、男性の声が聞こえると歌がまとまるように感じました。

2部の歌声広場では、毎回参加人数は多いですが、今月は70名の方が参加され、いつもより10名ほど多く参加されていたためか、男性の歌声もよく聞こえました。「小さい秋みつけた」「紅葉」を歌い、誕生者からのリクエスト曲では、「黒田節」「瀬戸の花嫁」を歌いました。低い音がでる曲では、男性の声が聞こえると歌がまとまるように感じました。

今回は、講義・体操・特別企画の3本立てで行いました。初めは、「インフルエンザの基礎知識」について講義がありました。インフルエンザとは呼吸器感染症で、日本では毎年1000万人(10人に1人)が感染しています。インフルエンザの主な症状は突然、38度~40度の高熱がでます。特別な治療がなくとも健康な成人では自然治癒しますが免疫力の低下した高齢者では合併症に注意が必要です。気管支炎や肺炎を併発しやすく、重症化すると脳炎や心不全を起こす事もあり、高齢者や乳幼児では命にかかわることもあります。この講義ではインフルエンザを予防するために必要なこと、インフルエンザに罹った後の対応などが分かり易く説明され、みなさん頷きながら熱心に聞かれていました。

今回は、講義・体操・特別企画の3本立てで行いました。初めは、「インフルエンザの基礎知識」について講義がありました。インフルエンザとは呼吸器感染症で、日本では毎年1000万人(10人に1人)が感染しています。インフルエンザの主な症状は突然、38度~40度の高熱がでます。特別な治療がなくとも健康な成人では自然治癒しますが免疫力の低下した高齢者では合併症に注意が必要です。気管支炎や肺炎を併発しやすく、重症化すると脳炎や心不全を起こす事もあり、高齢者や乳幼児では命にかかわることもあります。この講義ではインフルエンザを予防するために必要なこと、インフルエンザに罹った後の対応などが分かり易く説明され、みなさん頷きながら熱心に聞かれていました。 また、今回は最後に特別企画として2つのブースを用意させていただきました。1つ目は広島国際大学の先生をお招きし、歩行年齢測定を行いました。特別なカメラで歩行を分析し短時間で現在の歩行状態や歩行年齢が分かるという優れものです。参加いただいた方も熱心に結果に耳を傾け聞いていました。もうひとつのブースでは腰HALという装着することによって運動効果を高めるロボットスーツをつけ運動を行なっていただきました。歩行年齢測定も腰HALのどちらも最先端の器械を使用したリハビリになり、参加された方からは、「時代は進んでいるね」と大変興味をお持ちになられたようでした。

また、今回は最後に特別企画として2つのブースを用意させていただきました。1つ目は広島国際大学の先生をお招きし、歩行年齢測定を行いました。特別なカメラで歩行を分析し短時間で現在の歩行状態や歩行年齢が分かるという優れものです。参加いただいた方も熱心に結果に耳を傾け聞いていました。もうひとつのブースでは腰HALという装着することによって運動効果を高めるロボットスーツをつけ運動を行なっていただきました。歩行年齢測定も腰HALのどちらも最先端の器械を使用したリハビリになり、参加された方からは、「時代は進んでいるね」と大変興味をお持ちになられたようでした。 す。

す。 松尾Dr.による「腰痛と骨粗鬆症について」の講演はアラフォー女性の私にとっても、他人事ではなく、とても有意義なお話でした。牛乳に混ぜて飲む某栄養機能食品を子供達だけでなく私も一緒に取り入れるようになったり、体重を計る際、体組織計の骨量も気にしたり、、と、私自身も骨を意識するようになりました。骨量は「骨密度」とは異なり、骨の硬さ、強さ、骨折の危険性を直接推定するものではないので、1度骨密度検査を受けてみたいと考えています。骨粗鬆症が気になる方は、ぜひ骨密度検査をご検討ください。

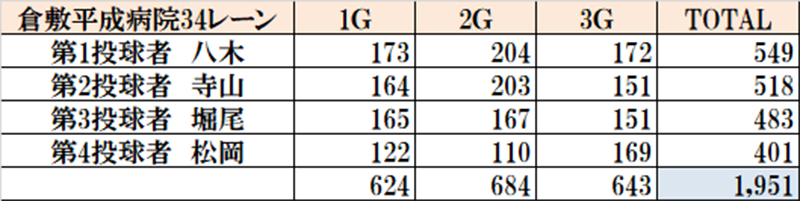

松尾Dr.による「腰痛と骨粗鬆症について」の講演はアラフォー女性の私にとっても、他人事ではなく、とても有意義なお話でした。牛乳に混ぜて飲む某栄養機能食品を子供達だけでなく私も一緒に取り入れるようになったり、体重を計る際、体組織計の骨量も気にしたり、、と、私自身も骨を意識するようになりました。骨量は「骨密度」とは異なり、骨の硬さ、強さ、骨折の危険性を直接推定するものではないので、1度骨密度検査を受けてみたいと考えています。骨粗鬆症が気になる方は、ぜひ骨密度検査をご検討ください。 競技方法は、18ホールストロークプレイ、ダブルぺリア方式による団体戦で、1チーム4名参加。上位3名のネットの合計で順位を競います。自チーム2名と他チーム2名でラウンドしました。

競技方法は、18ホールストロークプレイ、ダブルぺリア方式による団体戦で、1チーム4名参加。上位3名のネットの合計で順位を競います。自チーム2名と他チーム2名でラウンドしました。 ・言葉が浮かばない(喚語困難)

・言葉が浮かばない(喚語困難) この事業を通して、有資格者の養成はもちろんのこと、失語症の認知度向上に努めています。正しい接し方等、失語症に理解を持った方を一人でも多く増やすことが出来れば、失語症やその家族にとって有意味なものになると考えています。

この事業を通して、有資格者の養成はもちろんのこと、失語症の認知度向上に努めています。正しい接し方等、失語症に理解を持った方を一人でも多く増やすことが出来れば、失語症やその家族にとって有意味なものになると考えています。

昼食は、ランチミーティングです。ご家族と一緒にご入居の方と同じ食事を食べ意見交換会を行いました。今回はちらし寿司でした。管理栄養士から食事についての説明も行い、ご家族からは、「食べてみたいと思っていたから良い機会だった」「おいしい」と好評でした。

昼食は、ランチミーティングです。ご家族と一緒にご入居の方と同じ食事を食べ意見交換会を行いました。今回はちらし寿司でした。管理栄養士から食事についての説明も行い、ご家族からは、「食べてみたいと思っていたから良い機会だった」「おいしい」と好評でした。 今回の家族支援会への参加者は、ご家族10名、ご入居の方15名、職員10名でした。ご参加頂きましたご家族の皆さん、お忙しい中、本当にありがとうございました。

今回の家族支援会への参加者は、ご家族10名、ご入居の方15名、職員10名でした。ご参加頂きましたご家族の皆さん、お忙しい中、本当にありがとうございました。

まずは、道の駅「クロスロードみつぎ」へ。産地直送の新鮮な野菜や特産品の買い物を楽しんだ後は、クリームパンで有名な「八天堂カフェリエ」でパン作りを体験。一個は自分でパン生地から動物を形作りオーブンへ。2個目はクリームの注入を体験しました。焼き上がったパンに驚いたり笑い転げたり皆さん大喜びです。中には焼きたての香りに惹かれてそのままお口に運ばれる方もいました。

まずは、道の駅「クロスロードみつぎ」へ。産地直送の新鮮な野菜や特産品の買い物を楽しんだ後は、クリームパンで有名な「八天堂カフェリエ」でパン作りを体験。一個は自分でパン生地から動物を形作りオーブンへ。2個目はクリームの注入を体験しました。焼き上がったパンに驚いたり笑い転げたり皆さん大喜びです。中には焼きたての香りに惹かれてそのままお口に運ばれる方もいました。 ドックセンター受診の方の中には、腸の不調で悩んでいる方が多くいらっしゃいます。この腸の不調は、心と体へも悪影響を及ぼします。『脳腸相関』と言われ、脳と腸の情報交換で腸から「SOS」が発信されているのです。

ドックセンター受診の方の中には、腸の不調で悩んでいる方が多くいらっしゃいます。この腸の不調は、心と体へも悪影響を及ぼします。『脳腸相関』と言われ、脳と腸の情報交換で腸から「SOS」が発信されているのです。 2019年11月16日(土)に、第10回目となる「わくわくカフェ」を在宅ケアセンター4階多目的ホールにて開催しました。

2019年11月16日(土)に、第10回目となる「わくわくカフェ」を在宅ケアセンター4階多目的ホールにて開催しました。 こうした、いわゆる「認知症カフェ」は、厚生労働省が認知症の方の、地域での日常生活・家族支援の強化に向けた取り組みの1つに挙げているものです。

こうした、いわゆる「認知症カフェ」は、厚生労働省が認知症の方の、地域での日常生活・家族支援の強化に向けた取り組みの1つに挙げているものです。 まず、涌谷先生から認知症予防のためには「身体」や「頭」を動かすことはもちろん、「心」も大切にしましょうというお話をいただきました。

まず、涌谷先生から認知症予防のためには「身体」や「頭」を動かすことはもちろん、「心」も大切にしましょうというお話をいただきました。 そして今回はボランティアの方が、自作のグランドゴルフのセットを用意してくださり、多くの参加者が楽しんでおられました。

そして今回はボランティアの方が、自作のグランドゴルフのセットを用意してくださり、多くの参加者が楽しんでおられました。 このたび、全仁会グループでボウリング部を結成し、「

このたび、全仁会グループでボウリング部を結成し、「 当チームは24位という

当チームは24位という

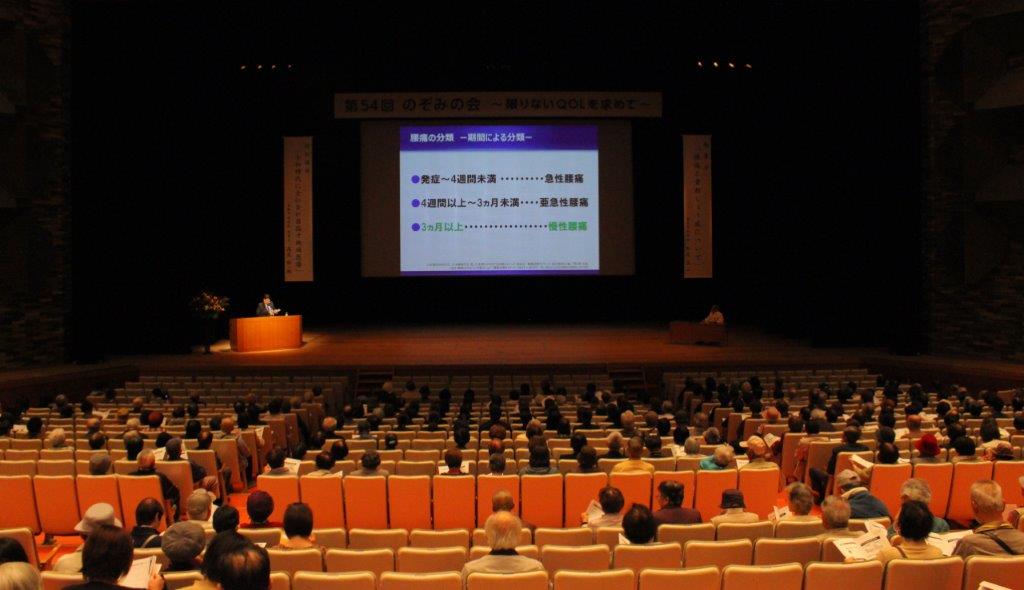

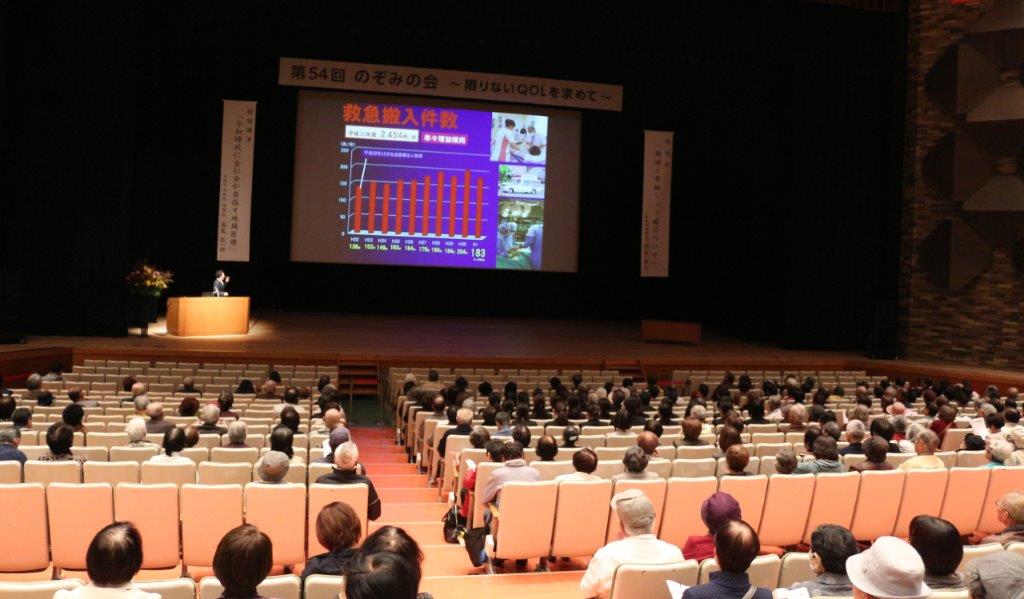

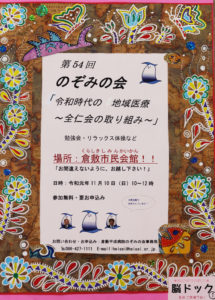

第54回のぞみの会が11月10日(日)、倉敷市民会館で開催されました。当日は見事な秋晴れの中、507名の方がご来場くださいました。

第54回のぞみの会が11月10日(日)、倉敷市民会館で開催されました。当日は見事な秋晴れの中、507名の方がご来場くださいました。

勉強会では、整形外科部長 松尾真二先生に『腰痛と骨粗しょう症について』をテーマにご講演いただきました。悩んでいる方も多い腰痛の話とあり、ご来場の方々も熱心に聴講されていました。

勉強会では、整形外科部長 松尾真二先生に『腰痛と骨粗しょう症について』をテーマにご講演いただきました。悩んでいる方も多い腰痛の話とあり、ご来場の方々も熱心に聴講されていました。

ぜっとくんの案内で巡る、普段は見ることができない部署やチーム医療の様子に、会場からは時折感嘆の声や楽しそうな笑い声が聞こえてきました。

ぜっとくんの案内で巡る、普段は見ることができない部署やチーム医療の様子に、会場からは時折感嘆の声や楽しそうな笑い声が聞こえてきました。 初めての会場で開催となったのぞみの会、ご来場の方からも「勉強になった」等の嬉しい声を多くいただき、無事に終えることができました。『ONE TEAM』の力を発揮できたと思います。

初めての会場で開催となったのぞみの会、ご来場の方からも「勉強になった」等の嬉しい声を多くいただき、無事に終えることができました。『ONE TEAM』の力を発揮できたと思います。 第54回のぞみの会が、11月10日に倉敷市民会館で開催されました。

第54回のぞみの会が、11月10日に倉敷市民会館で開催されました。

10月27日(日)倉敷南小学校体育館にて「第12回くらしきみなみ文化祭」が開催されました。会場では地域の方の力作が並ぶ作品展示コーナーや、科学実験、漫才など多くの方が楽しめる内容となっていました。

10月27日(日)倉敷南小学校体育館にて「第12回くらしきみなみ文化祭」が開催されました。会場では地域の方の力作が並ぶ作品展示コーナーや、科学実験、漫才など多くの方が楽しめる内容となっていました。 体脂肪、筋肉量の測定は体の部位別で行えます。その結果を参考に身体のどこを特に意識して運動をすれば良いか、などのアドバイスを個別にさせて頂きました。

体脂肪、筋肉量の測定は体の部位別で行えます。その結果を参考に身体のどこを特に意識して運動をすれば良いか、などのアドバイスを個別にさせて頂きました。

第2競技は綱引きです。といっても、本物の縄を引っ張ると尻もちをついたりして危ないので新聞紙を細長く切ったものを使用しました。向かい合った人と新聞紙を引っ張り合い、手に持っている新聞紙が長く残っていた方が勝ちなのですが、すごく短くなってしまった人もいて、意外に盛り上がりました。

第2競技は綱引きです。といっても、本物の縄を引っ張ると尻もちをついたりして危ないので新聞紙を細長く切ったものを使用しました。向かい合った人と新聞紙を引っ張り合い、手に持っている新聞紙が長く残っていた方が勝ちなのですが、すごく短くなってしまった人もいて、意外に盛り上がりました。

先日、第18回倉敷チーム医療研究会に参加してきました。倉敷チーム医療研究会は、糖尿病をはじめとする生活習慣病の患者教育や治療に関わるスタッフを対象とした研修会です。今回の研究会のメインテーマは『うつ病と糖尿病』でした。研究会で学んだことについて簡単に報告させていただきます。

先日、第18回倉敷チーム医療研究会に参加してきました。倉敷チーム医療研究会は、糖尿病をはじめとする生活習慣病の患者教育や治療に関わるスタッフを対象とした研修会です。今回の研究会のメインテーマは『うつ病と糖尿病』でした。研究会で学んだことについて簡単に報告させていただきます。 恒例となりましたゆるキャラグランプリ2019で、今年は企業・その他部門185位(885pt)の成績を収めました!

恒例となりましたゆるキャラグランプリ2019で、今年は企業・その他部門185位(885pt)の成績を収めました!

私はまだぽかぽかと暖かかった今年の4月に倉敷平成病院に入職いたしました。臨床検査技師の国家試験を2月に終え、すぐに卒業、そして就職と急激な環境の変化に戸惑うこともありました。しかし、同期や先輩方に助けていただきながら少しずつ仕事にも慣れていき、振り返ってみるとあっという間の半年だったように感じます。

私はまだぽかぽかと暖かかった今年の4月に倉敷平成病院に入職いたしました。臨床検査技師の国家試験を2月に終え、すぐに卒業、そして就職と急激な環境の変化に戸惑うこともありました。しかし、同期や先輩方に助けていただきながら少しずつ仕事にも慣れていき、振り返ってみるとあっという間の半年だったように感じます。 では、どうすればより良い検査が行えるかを考えた結果、私が患者様の立場だったらどうされたいだろう?と考えてみることも大切なのではないかと感じました。それから、患者様は今どのような体調だろうか?どうすれば痛みもなく検査を終えられるだろうか?と考えながら検査を行うことで、最近では「まったく痛くなかった!」や「もう終わったん?早かったわー!」などと言っていただけることも増え、患者様の目線に立って検査を行うことの大切さに気付かされました。

では、どうすればより良い検査が行えるかを考えた結果、私が患者様の立場だったらどうされたいだろう?と考えてみることも大切なのではないかと感じました。それから、患者様は今どのような体調だろうか?どうすれば痛みもなく検査を終えられるだろうか?と考えながら検査を行うことで、最近では「まったく痛くなかった!」や「もう終わったん?早かったわー!」などと言っていただけることも増え、患者様の目線に立って検査を行うことの大切さに気付かされました。 自然災害のみならず、突然の疾病や怪我によっても当たり前の日常生活が送れなくなります。

自然災害のみならず、突然の疾病や怪我によっても当たり前の日常生活が送れなくなります。 『おもてなしあしゆ』という足湯です!

『おもてなしあしゆ』という足湯です! 使用後は血液の循環が良くなり、実際に利用された方からは、「気持ちよかった」「足がぬくもった上に軽くなった!」「全身がぬくもったわぁ」という声をいただいています。

使用後は血液の循環が良くなり、実際に利用された方からは、「気持ちよかった」「足がぬくもった上に軽くなった!」「全身がぬくもったわぁ」という声をいただいています。 この足湯を体験してみたい、予防リハビリってどんなところ?と興味を持たれた方は、随時見学を受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

この足湯を体験してみたい、予防リハビリってどんなところ?と興味を持たれた方は、随時見学を受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。 世界糖尿病デーは、世界に拡がる糖尿病の脅威に対応するために1991年にIDF(国際糖尿病連合)とWHO(世界保健機関)が制定し、2006年12月20日に国連総会において認定されました。11月14日は、インスリンを発見したカナダのバンティング博士の誕生日であり、糖尿病治療に画期的な発見に敬意を表し、この日を糖尿病デーとして顕彰しています。

世界糖尿病デーは、世界に拡がる糖尿病の脅威に対応するために1991年にIDF(国際糖尿病連合)とWHO(世界保健機関)が制定し、2006年12月20日に国連総会において認定されました。11月14日は、インスリンを発見したカナダのバンティング博士の誕生日であり、糖尿病治療に画期的な発見に敬意を表し、この日を糖尿病デーとして顕彰しています。

また、一つの作品を作る一連の作業によって身体機能のリハビリ効果を期待でき、意思決定などの思考力の維持につながると言われています。

また、一つの作品を作る一連の作業によって身体機能のリハビリ効果を期待でき、意思決定などの思考力の維持につながると言われています。

「周りにも後見人をつけている人がいるんだけど、うちも両親ともに施設に入ってい後見人をつけないといけないのかなぁ・・」等、具体的な内容で他参加者も交えてなごやかに話をすることができました。終わった後には、参加者より「今まで、もやもや思っていた事が今日参加して、スッキしました。」というお言葉も頂き、こちらも嬉しくなりました。

「周りにも後見人をつけている人がいるんだけど、うちも両親ともに施設に入ってい後見人をつけないといけないのかなぁ・・」等、具体的な内容で他参加者も交えてなごやかに話をすることができました。終わった後には、参加者より「今まで、もやもや思っていた事が今日参加して、スッキしました。」というお言葉も頂き、こちらも嬉しくなりました。 一般的な風邪は1年を通してみられますが、インフルエンザは季節性を示し、日本では例年11~12月頃に流行が始まり、1~3月にピークを迎えます。一般的な風邪は様々なウイルスによって起こり、その多くはのどの痛み、鼻汁、くしゃみや咳などの症状が中心で、全身症状はあまり見られません。発熱もインフルエンザほど高くなく、重症化することはあまりありません。一方、インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こり、高熱を伴って急激に発症し、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感、食欲不振など全身症状が現れます。併せて一般的な風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳などの症状も見られます。お子様ではまれに急性脳症を発症し、ご高齢の方や免疫力の低下している方では肺炎を伴うなど、重症化することがあります。

一般的な風邪は1年を通してみられますが、インフルエンザは季節性を示し、日本では例年11~12月頃に流行が始まり、1~3月にピークを迎えます。一般的な風邪は様々なウイルスによって起こり、その多くはのどの痛み、鼻汁、くしゃみや咳などの症状が中心で、全身症状はあまり見られません。発熱もインフルエンザほど高くなく、重症化することはあまりありません。一方、インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こり、高熱を伴って急激に発症し、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感、食欲不振など全身症状が現れます。併せて一般的な風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳などの症状も見られます。お子様ではまれに急性脳症を発症し、ご高齢の方や免疫力の低下している方では肺炎を伴うなど、重症化することがあります。 10月28日(月)午後、倉敷工業高校機械科3年生の生徒さん7名が引率の山﨑先生と共に、車いすの整備ボランティアのため、倉敷老健を訪問してくださいました。

10月28日(月)午後、倉敷工業高校機械科3年生の生徒さん7名が引率の山﨑先生と共に、車いすの整備ボランティアのため、倉敷老健を訪問してくださいました。 生徒のみなさんは2名1組となり、手際よく且つ丁寧に車いすの修理にあたっておられました。

生徒のみなさんは2名1組となり、手際よく且つ丁寧に車いすの修理にあたっておられました。 来年2020年は、東京オリンピックの開催年ですね。

来年2020年は、東京オリンピックの開催年ですね。 11月の作品のテーマは『日本の秋』です。

11月の作品のテーマは『日本の秋』です。 先日、台風19号が日本に上陸し、東日本に甚大な被害をもたらしました。

先日、台風19号が日本に上陸し、東日本に甚大な被害をもたらしました。