「糖尿病」と聞くと、まず思い浮かぶのが食事制限。

「これは食べていいの?」「量はどれくらい?」と、毎日の食事が不安になる人も多いかもしれません。

そんなときに役立つ考え方のひとつが、カーボカウントです。

カーボカウントとは、食事に含まれる炭水化物(カーボハイドレート)の量に注目して、血糖値をコントロールする方法です。

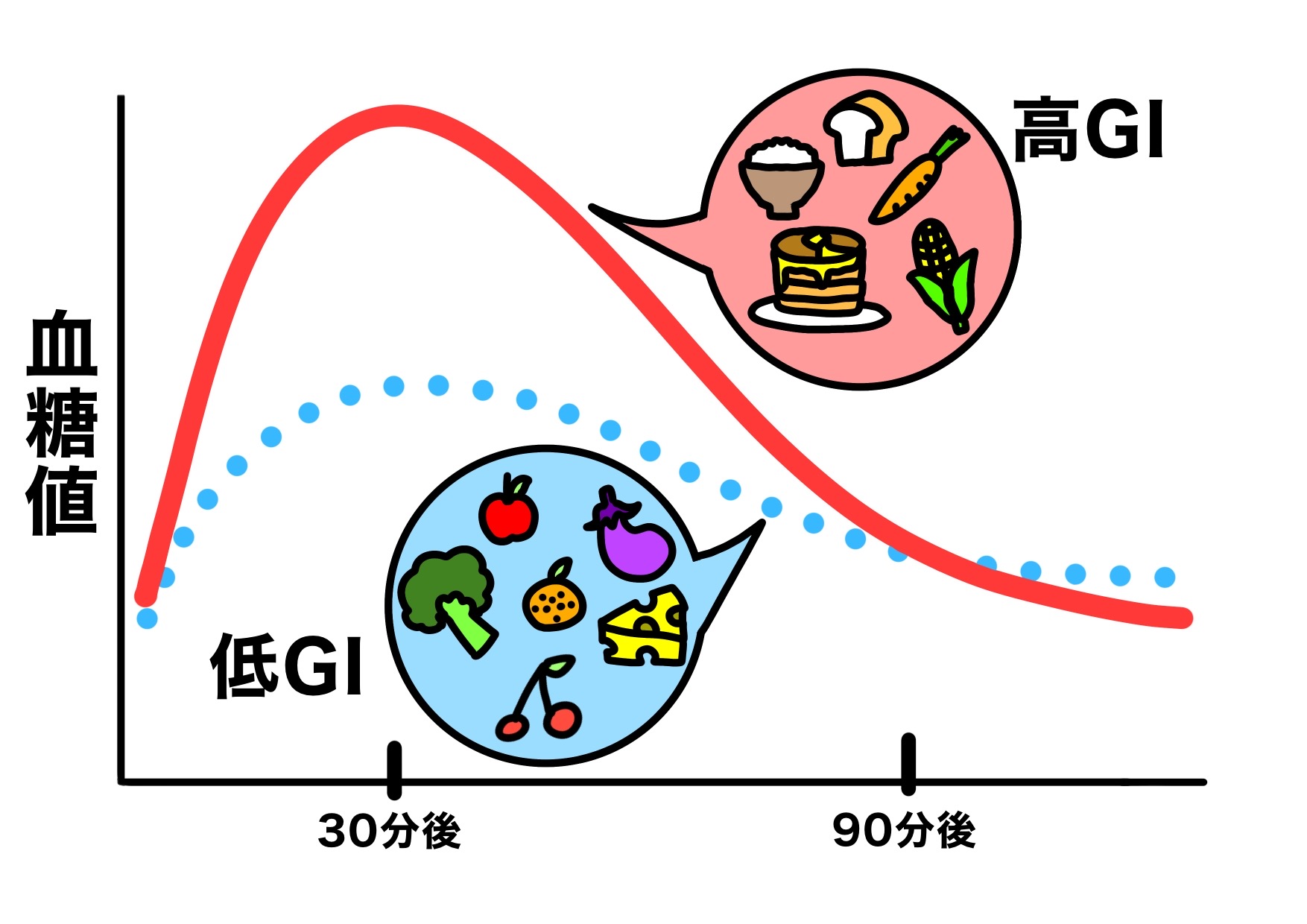

炭水化物は、体の中でブドウ糖に変わり、血糖値を直接上げる栄養素。だからこそ、「何をどれだけ食べたか」よりも、「炭水化物がどれくらい含まれているか」を知ることが大切になってきます。

例えば、ごはんやパン、麺類、いも類、果物やお菓子。これらは炭水化物が多く、血糖値に影響しやすい食品です。

一方で、肉や魚、卵、油などは炭水化物がほとんど含まれていません。同じ「食事」でも、血糖値への影響はずいぶん違うのです。

カーボカウントでは、1食あたりの炭水化物量の目安を決めて食事を組み立てます。

例えば1食50~60gと決めれば、「今日はごはんを少なめにして、その分デザートを楽しもう」といった調整も可能になります。

食べてはいけないものを増やすのではなく、選び方を知るという感覚に近いかもしれません。

もちろん、最初は慣れが必要です。

食品表示を見たり、だいたいの量を覚えたりと、少し手間に感じることもあるかもしれません。でも続けていくうちに、「このくらい食べると血糖値があがりやすいな」と。自分の体の反応が見えてきます。

カーボカウントは、厳しい制限のための方法ではありません。

血糖値を安定させながら、自分らしい食事を続けるための道具です。無理なく、上手に取り入れていくことが、長く続けるコツなのかもしれません。

薬剤師 K