こんにちは。最近、「お口の中が乾きやすい」「食事が飲み込みにくい」「話しづらい」と感じることはありませんか?

実は、年齢とともに唾液の分泌量は減少して、お口の乾燥が起こりやすくなります。

今回は、そんなお悩みを解消する「唾液腺マッサージ」をご紹介します。

■唾液のすごい役割

唾液には、ただお口を潤すだけでなく、健康を守る大切な働きがあります。

・お口を潤す:乾燥によるネバつきや不快感を防ぎます。

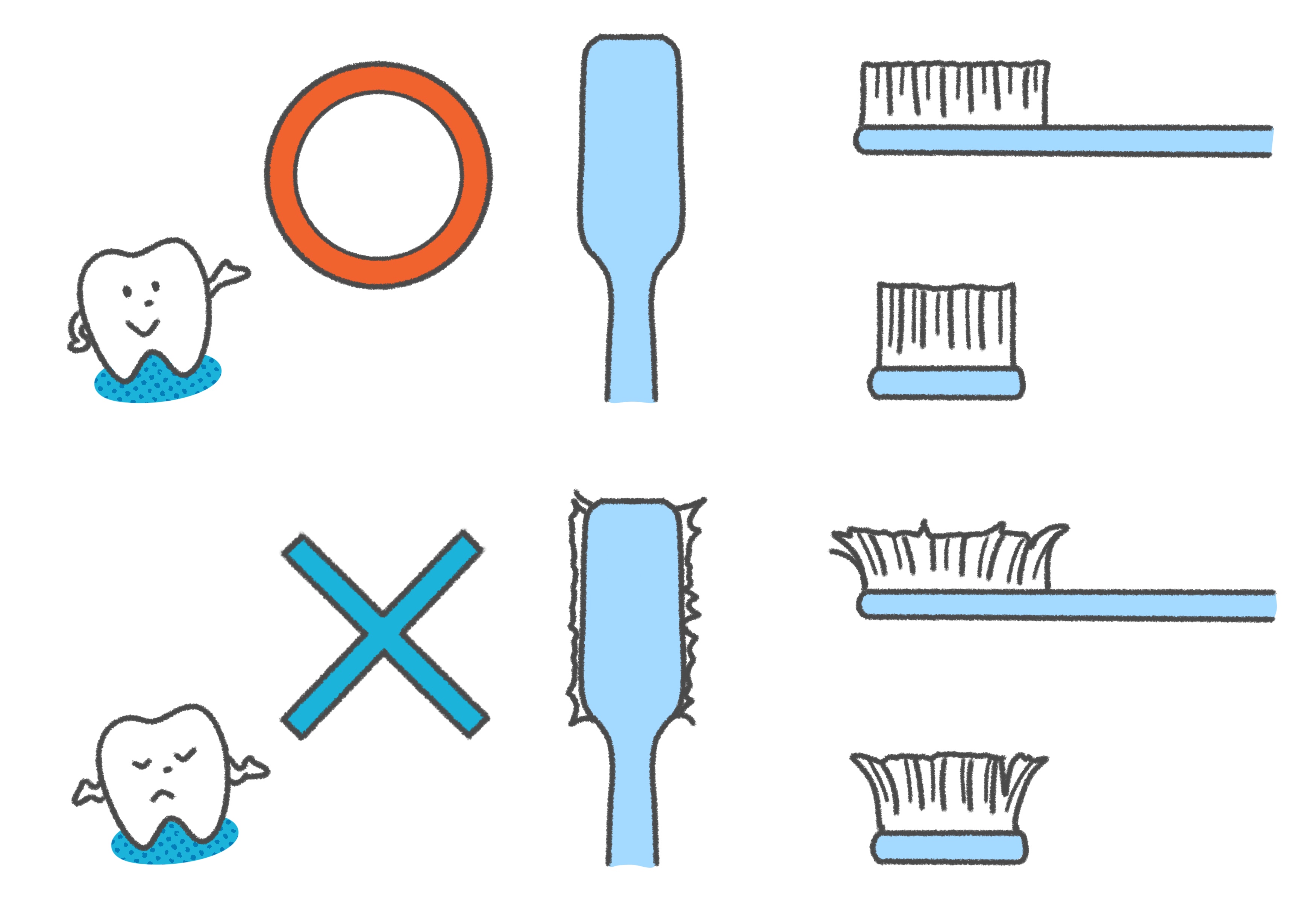

・お口のトラブル予防:むし歯や歯周病菌の繁殖を抑えます。

・食事のサポート:食べ物をまとめ、飲み込みやすくします。

・誤嚥(ごえん)を防ぐ:スムーズな飲み込みを助け、誤って食べ物が肺に入るリスクを減らします。

■唾液腺マッサージの効果

マッサージでお口周りを刺激すると、以下のような嬉しい効果が期待できます。

・お口の乾燥が和らぎ、潤いが戻る。

・食事や会話がスムーズに楽しめるようになる。

・お口全体の清潔と健康を保ちやすくなる。

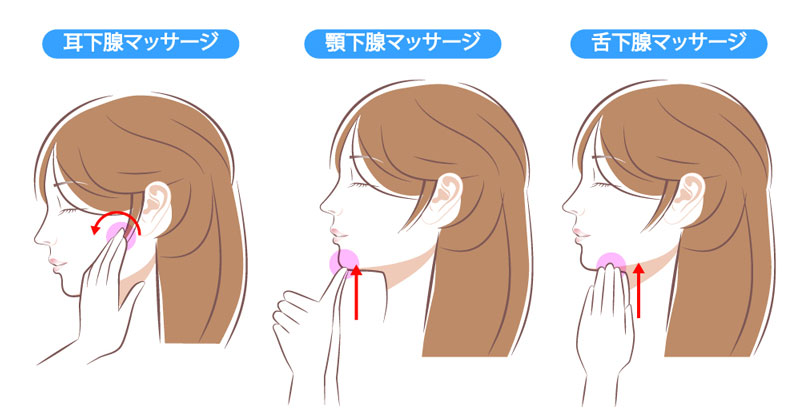

■簡単!マッサージの方法

指の腹を使い、「優しく」「円を描くように」マッサージするのがコツです。強く押す必要はありません。

1. 耳の下(耳下腺):耳の少し前、頬のあたりを優しく押します。

2. 顎のエラの内側(顎下腺):顎のラインに沿って、数箇所に分けて押していきます。

3. 顎の真下(舌下腺):顎の先から少し内側、舌の付け根あたりを押し上げます。

おすすめのタイミング

「食事の前」や「寝る前」など、毎日の習慣にするとより効果的です!

■最後に

お口の乾燥や飲み込みに不安がある方は、無理をせず、いつでもお気軽に当院歯科までご相談ください。毎日のセルフケアで、美味しく食べて楽しく話せる毎日を守りましょう。

倉敷平成病院 歯科 歯科衛生士 F

イラスト:生成AIにて作成