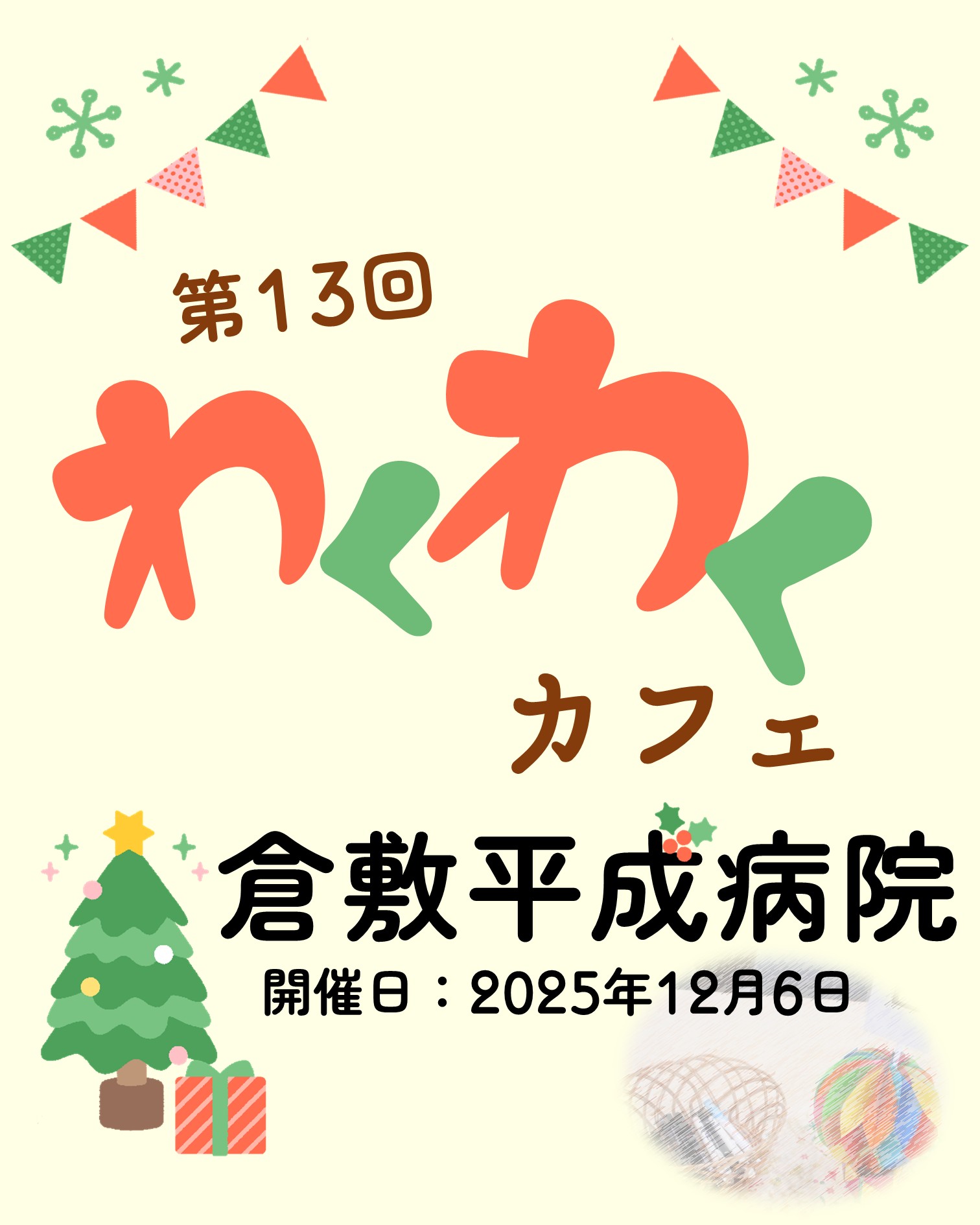

12月6日(土)に認知症疾患医療センターで第13回「わくわくカフェ」を開催し、19家族・計37名の皆さまにご参加いただきました。

午前中の時間を使って、認知症に関する講演をはじめ、グループでの自己紹介、リハビリステーションピースの理学療法士による体操のほか、創作、うたと演奏コーナーなど盛りだくさんの内容で開催しました。

プログラム冒頭の講演では、通常のもの忘れと認知症によるもの忘れの違いや、認知症予防に効果的な脳を守る3大要素(栄養・運動・交流)に関する話があり、メモを取りながら受講する参加者の方々もいらっしゃいました。グループごとでの自己紹介で緊張がほぐれると、体操コーナーでは手話を交えた歌唱の機会もあり、参加者同士で笑顔が見られることもありました。創作ではクリスマスのハンドベルをデコレーションし、完成したベルを使って「ジングルベル」の歌に合わせて演奏を行いました。プログラム最後の、「上を向いて歩こう」の歌唱では、スタッフによるピアノ&ギターの生演奏に加え、患者さんのハーモニカも加わり会場全体が素敵な音楽に包まれました。

参加されたご家族の方からは、“両親が他のご家族と楽しそうに話す姿を見てもっと交流させてあげたいと感じた”、“家族同士の悩みを話し合い、気分がすっきりした”などの声をいただきました。わくわくカフェが患者さんとご家族を明るく笑顔にする交流の場となるようこれからもスタッフやボランティアの方一同で精進して参ります。

認知症疾患医療センター リハビリテーション部 CP Y

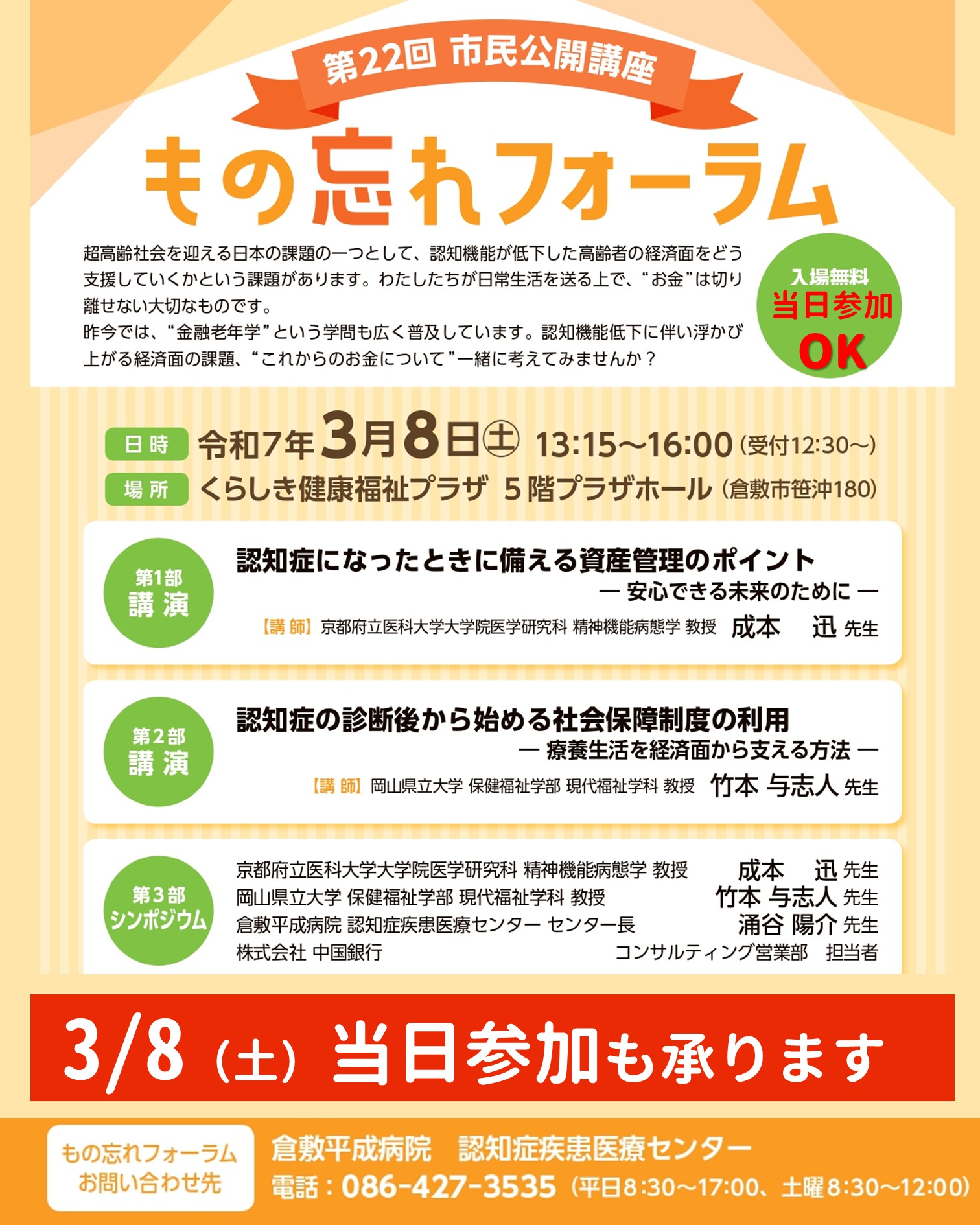

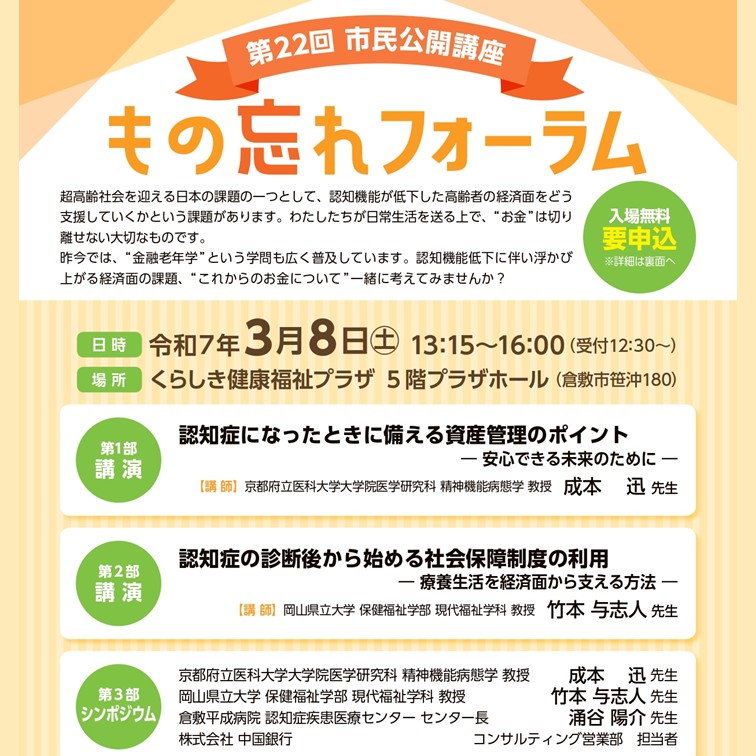

今回は“これからのお金について”をテーマとさせていただきましたが、認知機能が低下する前にできる対策、診断後に利用出来る制度等について皆様と勉強することで、改めて自分自身が今できることを考えていただく良い機会となったのではないかと思います。

今回は“これからのお金について”をテーマとさせていただきましたが、認知機能が低下する前にできる対策、診断後に利用出来る制度等について皆様と勉強することで、改めて自分自身が今できることを考えていただく良い機会となったのではないかと思います。 今後も認知症について正しく理解していただき、認知症の方やその家族の方をはじめ、誰もが住みやすい地域にしていくために、このような会を開催できるよう努めていきます。

今後も認知症について正しく理解していただき、認知症の方やその家族の方をはじめ、誰もが住みやすい地域にしていくために、このような会を開催できるよう努めていきます。