いつも当院の地域連携業務にご協力いただきありがとうございます。

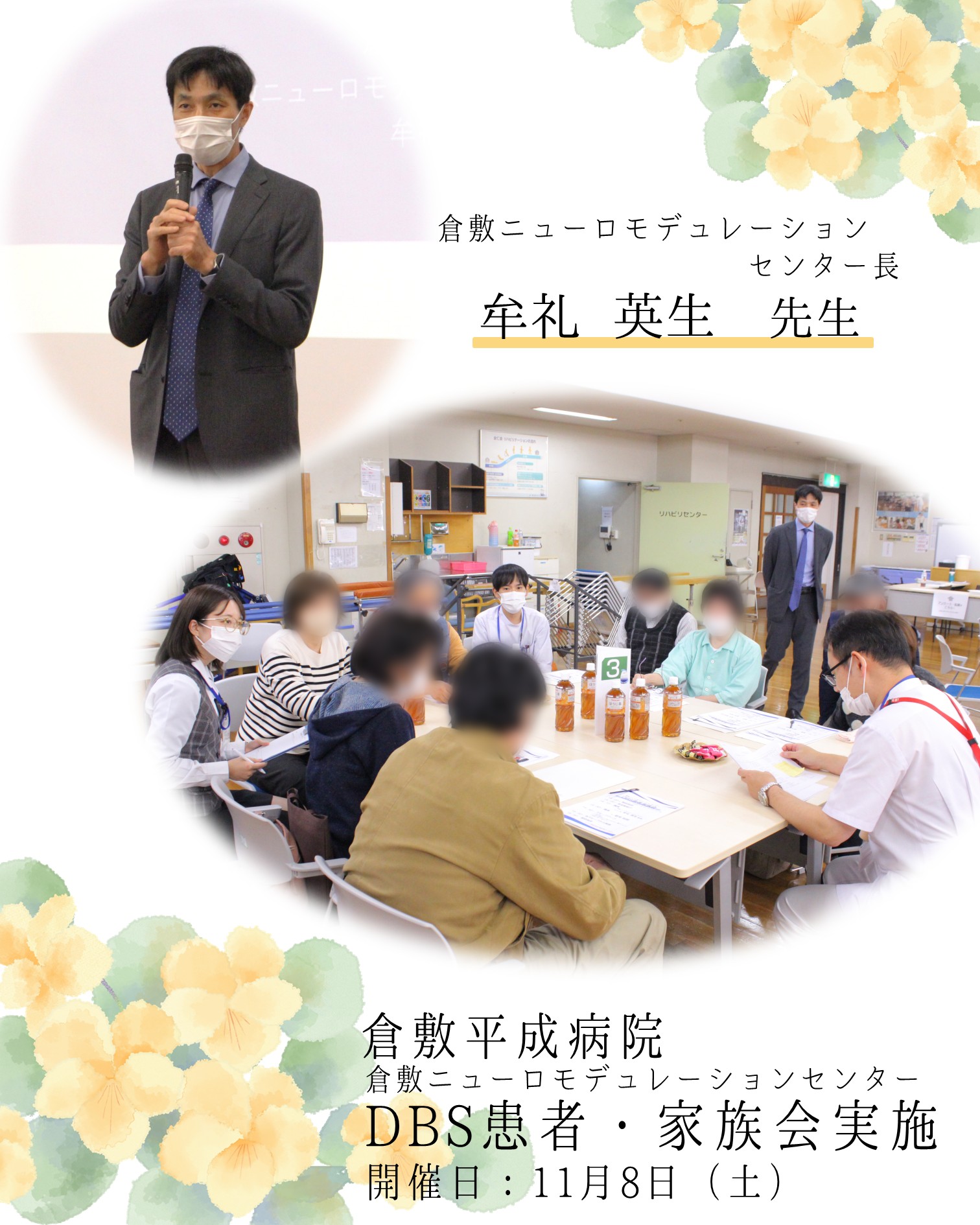

倉敷ニューロモデュレーションセンターでは、昨年から開始しているDBS患者・家族会を今年も11月8日(土)に開催させていただきました。

当日は中四国からも多くのかたが来院してくださり、38名のかたが参加してくださいました。

会では日頃の不安やDBS(※1)への疑問など活発に意見交換を行い、難病患者自身が自分の最期をどうしていきたいか、ACP(※2)を考える機会となりました。

会の最後は患者さん同士で連絡先を交換するなどの場面もみられ、終始笑顔が絶えない会となりました。

今後も毎年このような患者家族会を開催していきたいと考えております。

地域医療連携センター Y

※1…脳深部刺激療法(DBS)とは

脳の深部にある特定の領域に電極を埋め込み、体内に植え込んだ刺激装置から電気刺激を送ることで、脳の働きを調整する治療法です。

主にパーキンソン病、本態性振戦、ジストニアなどの不随意運動の改善を目的として行われます。

※2…ACPとは

将来の医療や療養について、患者本人が大切にしている価値観や希望をもとに、家族や医療・介護者とあらかじめ話し合い、共有しておく取り組みです。

話し合った内容は記録し、必要に応じて見直しながら、実際に受ける医療やケアに反映されることを目的としています。

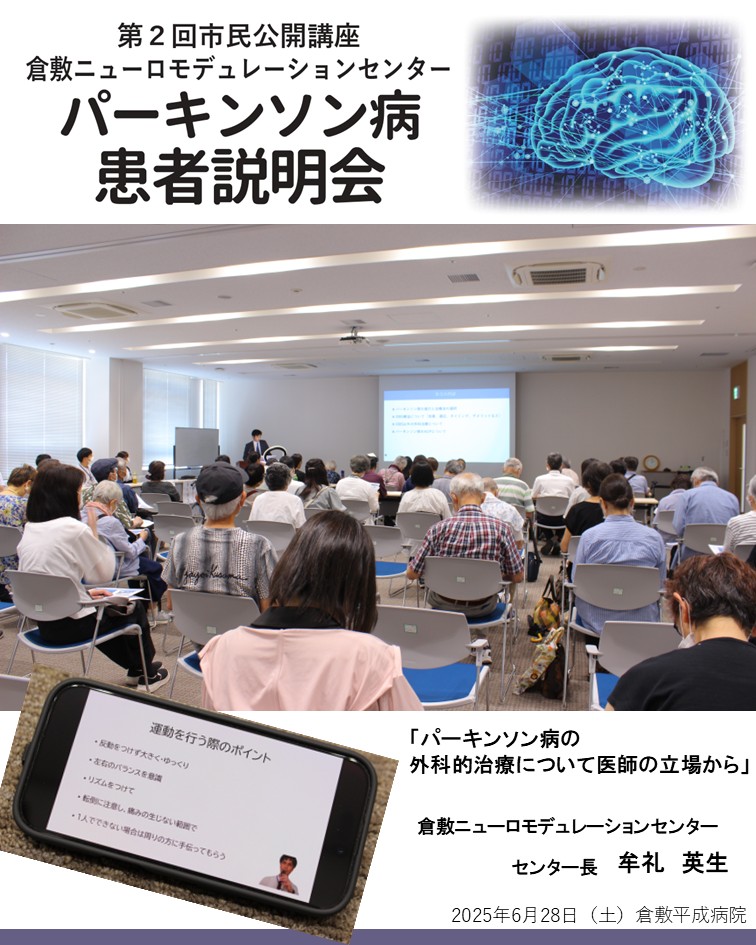

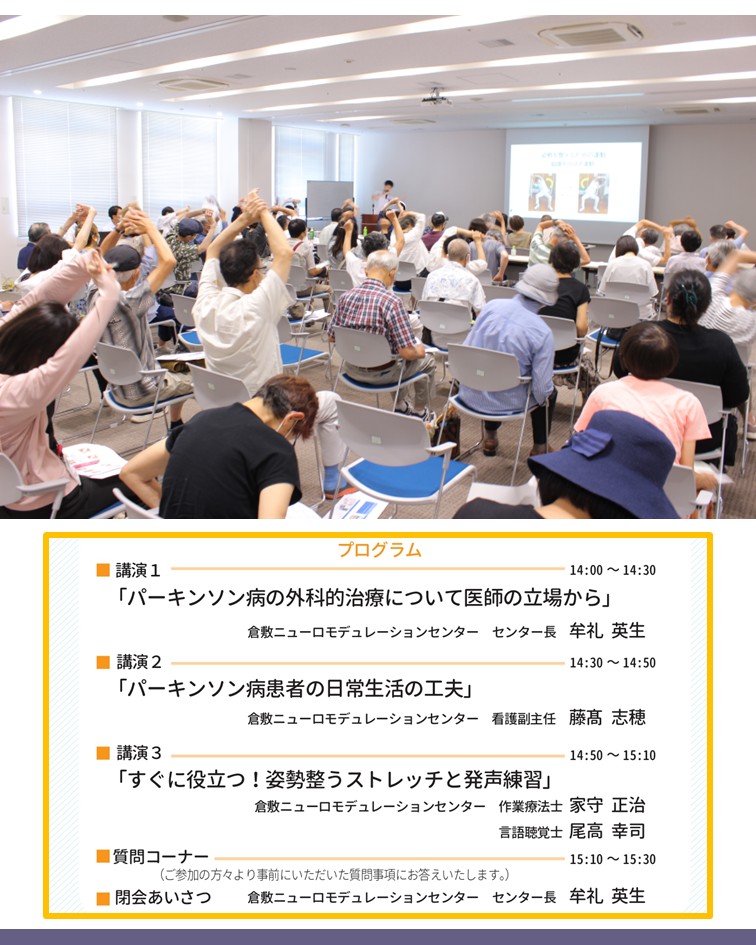

講演では、医師・看護師・作業療法士・言語聴覚士が、それぞれの専門的立場から、実演も交えながら分かりやすく解説しました。

講演では、医師・看護師・作業療法士・言語聴覚士が、それぞれの専門的立場から、実演も交えながら分かりやすく解説しました。

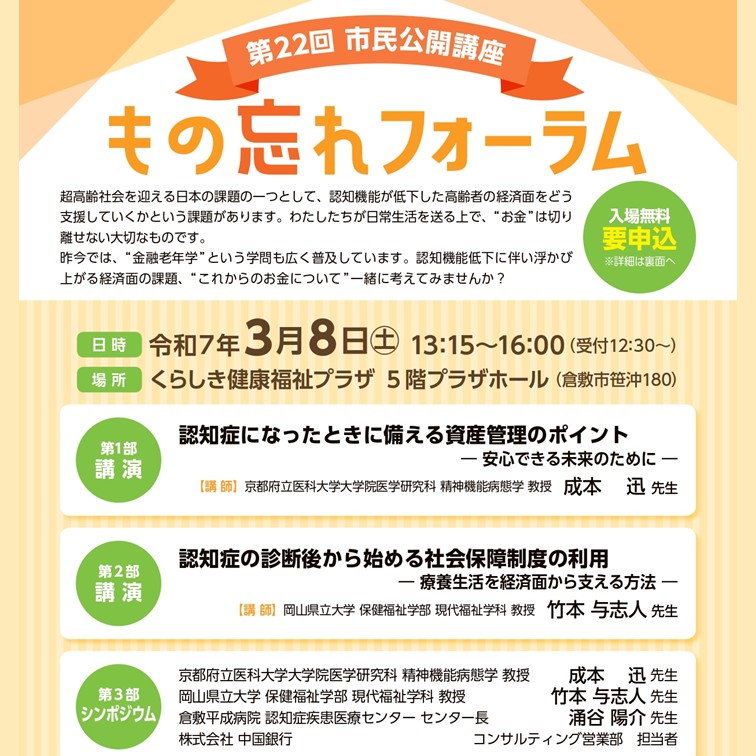

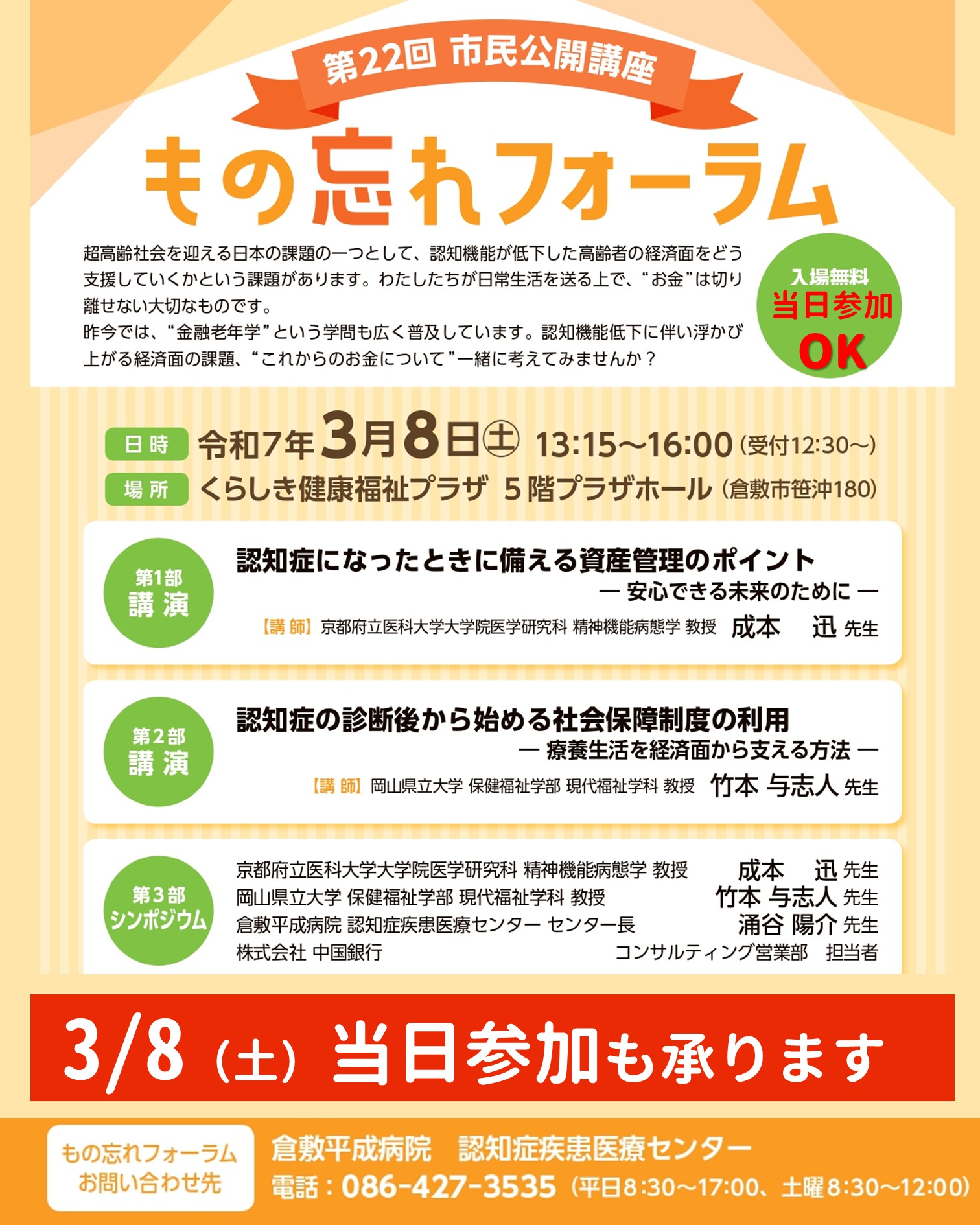

今回は“これからのお金について”をテーマとさせていただきましたが、認知機能が低下する前にできる対策、診断後に利用出来る制度等について皆様と勉強することで、改めて自分自身が今できることを考えていただく良い機会となったのではないかと思います。

今回は“これからのお金について”をテーマとさせていただきましたが、認知機能が低下する前にできる対策、診断後に利用出来る制度等について皆様と勉強することで、改めて自分自身が今できることを考えていただく良い機会となったのではないかと思います。 今後も認知症について正しく理解していただき、認知症の方やその家族の方をはじめ、誰もが住みやすい地域にしていくために、このような会を開催できるよう努めていきます。

今後も認知症について正しく理解していただき、認知症の方やその家族の方をはじめ、誰もが住みやすい地域にしていくために、このような会を開催できるよう努めていきます。

イラスト:イラストAC

イラスト:イラストAC