師走の慌ただしい季節、皆さまいかがお過ごしでしょうか?予防リハビリでは3か月に一度利用者様の健康チェック週間を設けています。12月はこの健康チェック実施月となっており、認知機能検査と身体機能の検査を実施しました。健康チェック週間が近づくと事前に利用者様にアナウンスするのですが、「よし、前回よりもいい成績を出すぞ」と意気込まれる方もいれば、「私はどの日に健康チェックを受けるのかしら。心づもりして来なくちゃ」と内心穏やかでない方もちらほらおられます。日頃の予防リハビリでの運動やご自宅での自主トレーニングの成果を確認できる場ということもあり、利用者の皆さんも張り切って取り組まれています。

健康チェックでは同日に認知機能検査「ファイブコグ」と身体機能検査を実施しています。

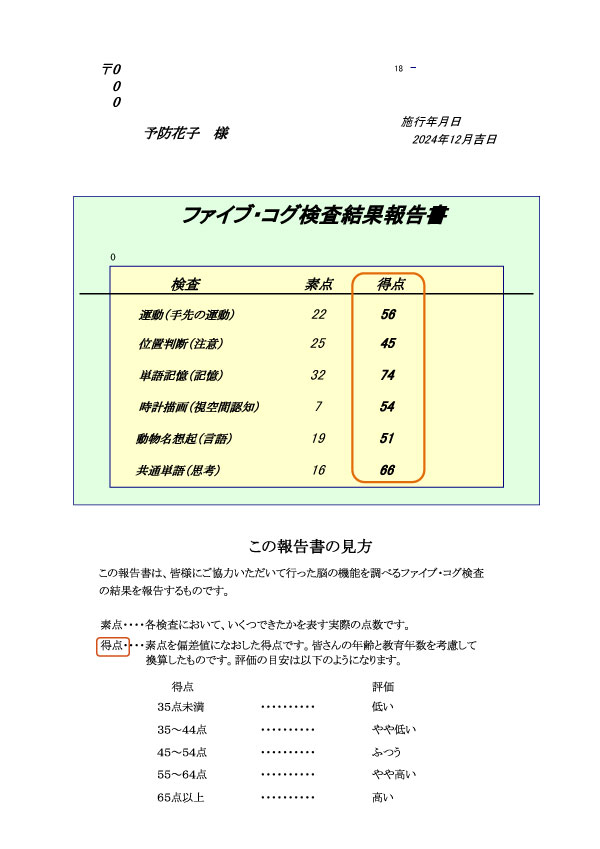

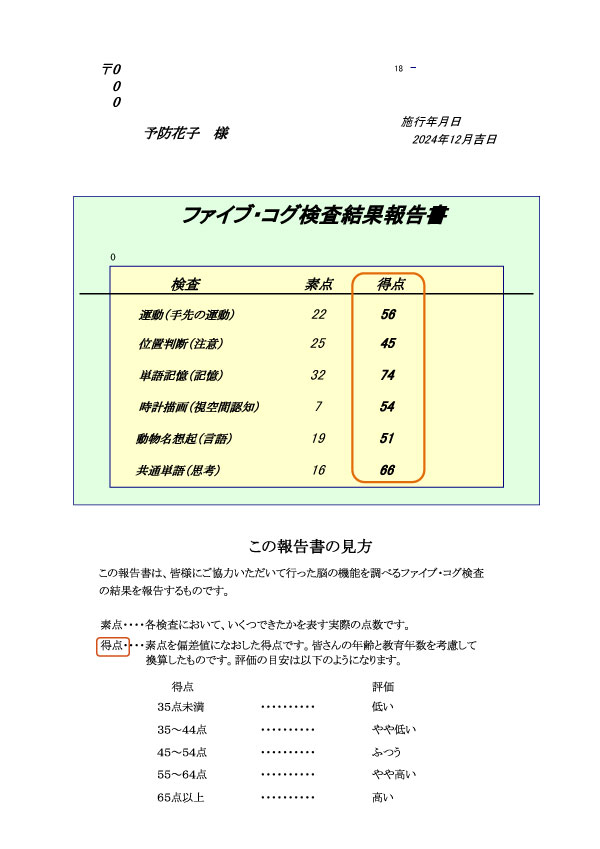

〇認知機能検査「ファイブコグ」

スクリーンを使用して1度に15名程度で同時に検査を受けて頂きます。実施時間は45分程度です。検査内容は記憶・注意・言語・視空間認知・思考の5つの認知領域と手先の運動機能を測定するものです。検査後、1ヶ月程度で結果をお返しします。その際に、生活面での注意点やアドバイスをさせて頂きます。検査やテストという言葉を耳にすると構えてしまいがちですが、順位を付けるわけでも優劣を付けるわけでもありません。検査の結果をもとに自分の得意、不得意が分かり、日々の活動や生活の中で何に気をつければよいかを知ることができます。

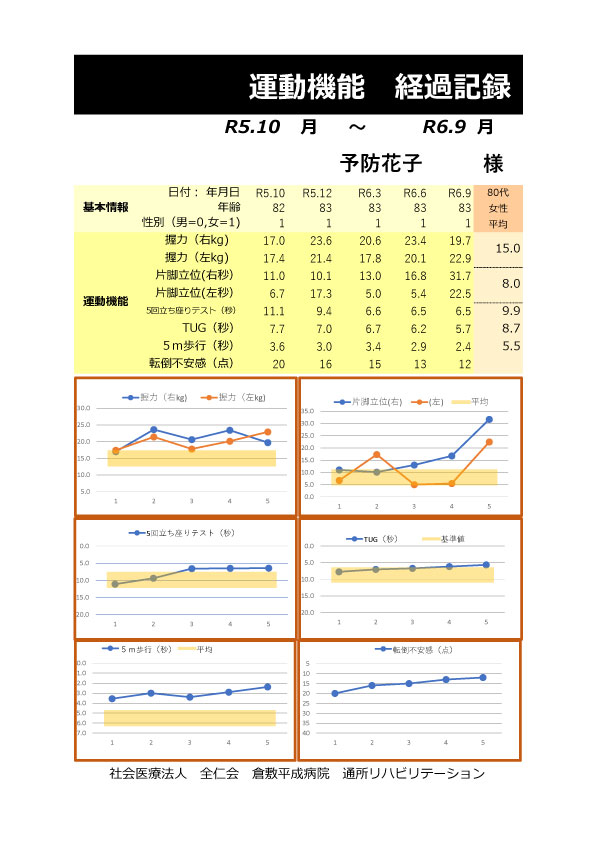

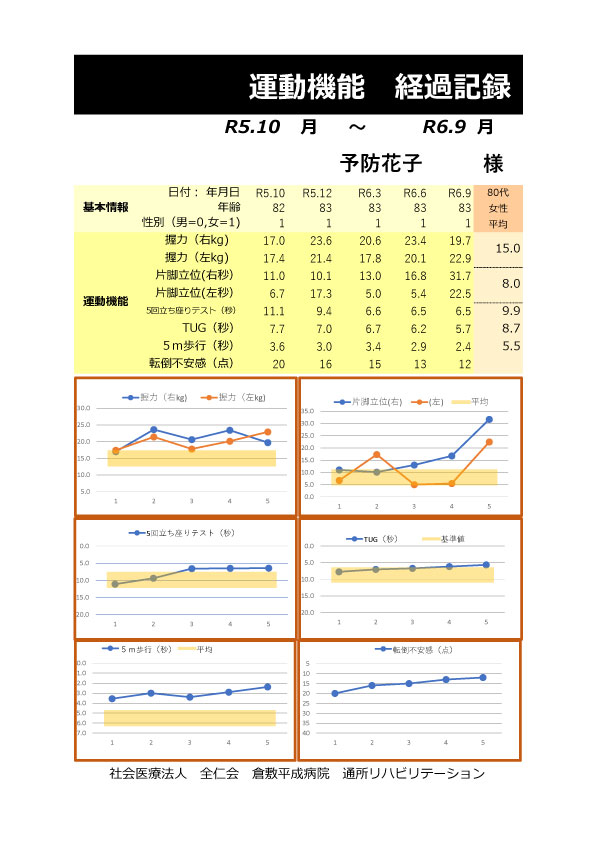

〇身体機能検査

以下の5項目の身体機能検査を実施しています。

・握力:握りこむ手の力を測定します。その人の最大の筋力(全身の筋力)とも言われています。

・片足立ち:運動能力全般(筋力、柔軟性、バランス能力、耐久性など)を評価できる特徴があり

ます。

・5回立ち座り:下肢筋力の評価に有効です。

・TUG(Timed Up & Go Test):下肢筋力、バランス能力、歩行能力、易転倒性といった日常生活

機能との関連が高く、高齢者の身体機能評価として広く用いられています。

・5m歩行速度:移動能力、歩行能力を測定します。

検査結果は1年間の経過をグラフ化してお返しします。少しずつ能力が向上しておられる方や現状をしっかりと維持出来ている方が多くおられます。どのポイントを伸ばせばよりバランスや歩行能力の向上に役立つかなど、結果も一緒に確認しながら日頃の運動や自主トレーニングに取り入れています。

予防リハビリでは、「自分の健康管理を自分で行う」ことを大事にしています。この健康チェックを行う事で、運動の効果を実感して頂く事が出来るため、運動へのモチベーションの向上や運動習慣の定着に繋がります。実際に、利用者様はご自身でいつまでも元気ですごそうという意欲がとても高いです。私たちスタッフも利用者様の目標とすることをサポート出来たらと考えています。もし予防リハビリに興味を持って下さいましたら一度お問い合わせ下さい。

予防リハビリ 作業療法士N

◎お問合せ◎

社会医療法人全仁会 倉敷平成病院通所リハビリテーション(予防リハビリ)

TEL:086-427-1128(相談担当 大段) ※営業時間 9:00~17:00

こんにちは

こんにちは

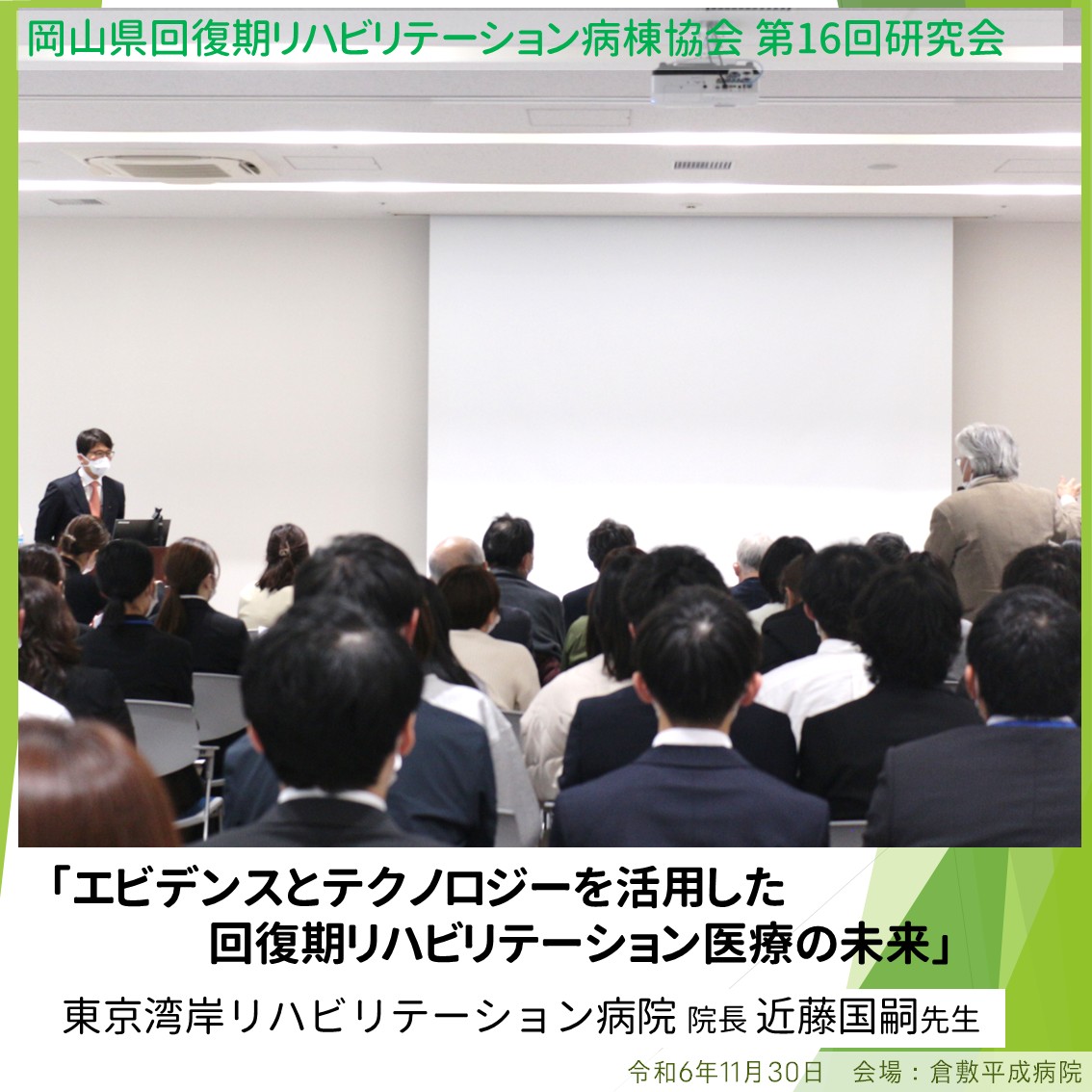

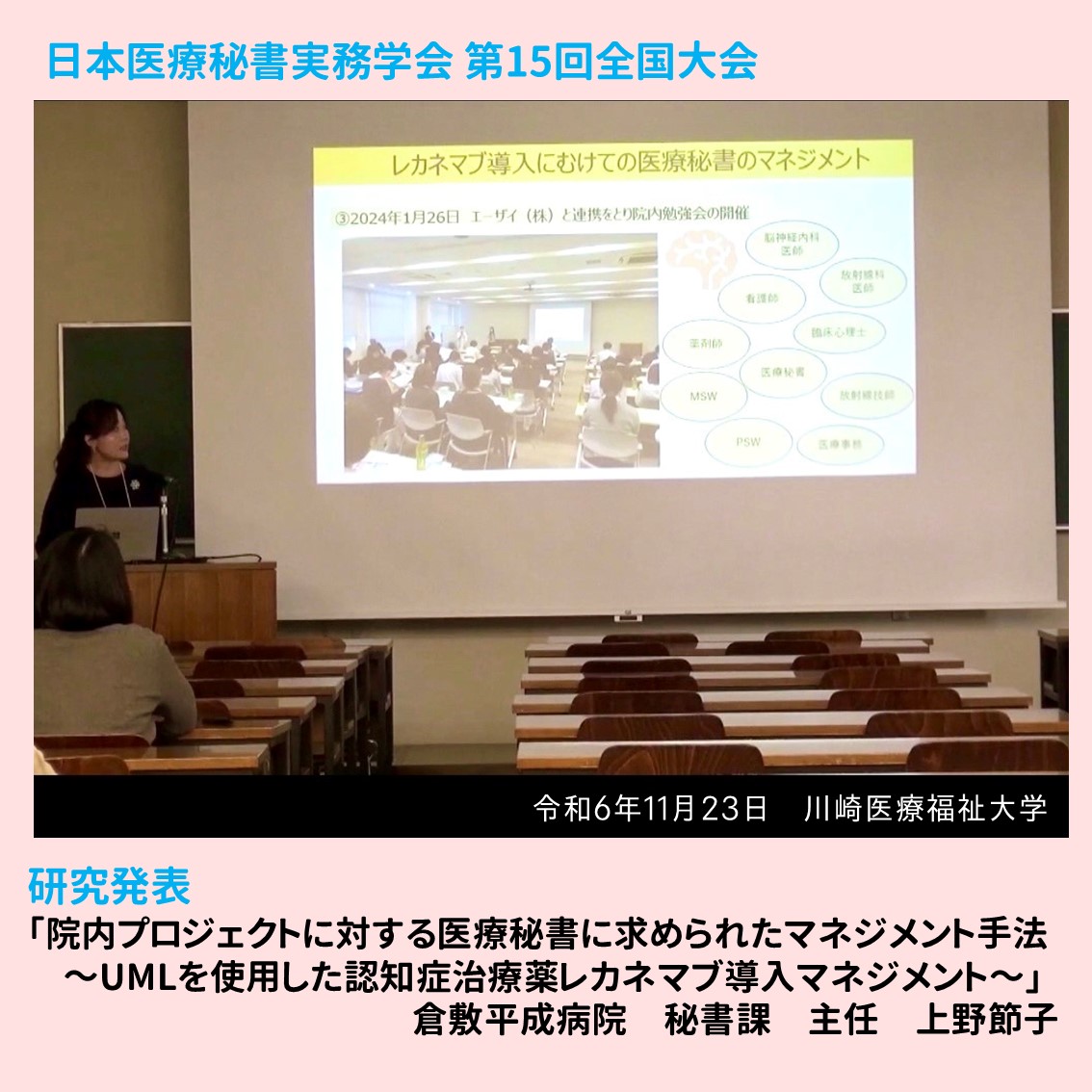

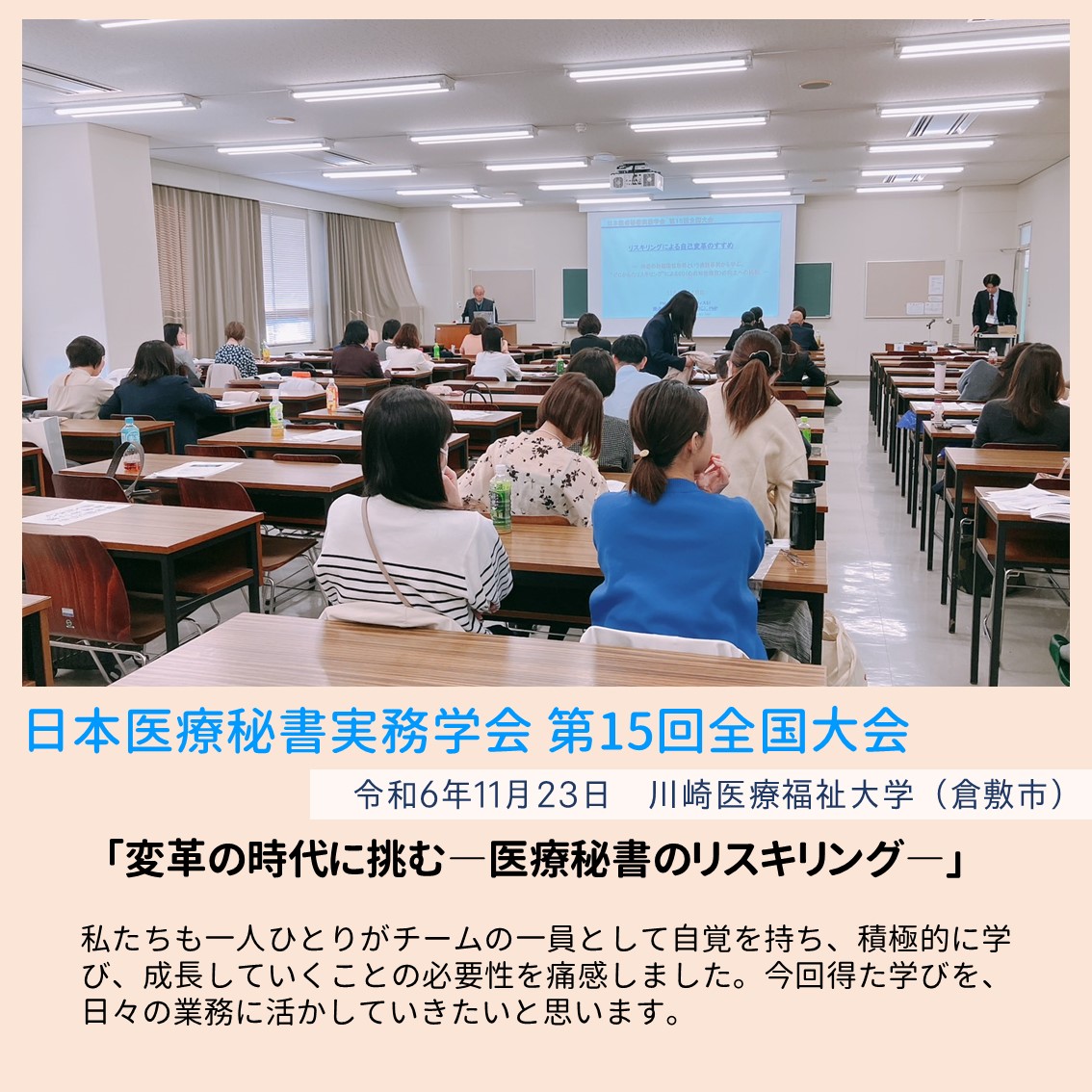

他にも患者情報の共有方法や医師事務作業補助体制加算2を届け出た施設の傾向調査など、実践的な発表が多く、学びの多い時間となりました。

他にも患者情報の共有方法や医師事務作業補助体制加算2を届け出た施設の傾向調査など、実践的な発表が多く、学びの多い時間となりました。

私は当日、「教えちゃいます健康法」のコーナーを担当させていただきました。ご利用者様に日頃実際に行っている健康法をアンケートで募集をし、沢山集まった健康法から数名のアンケートをステージ上でスライドや動画を使用し私含め職員二人で発表を行いました。

私は当日、「教えちゃいます健康法」のコーナーを担当させていただきました。ご利用者様に日頃実際に行っている健康法をアンケートで募集をし、沢山集まった健康法から数名のアンケートをステージ上でスライドや動画を使用し私含め職員二人で発表を行いました。 私自身も、ご来場の方々のたくさんの笑顔を拝見できたこと、そして全仁会職員全員で力を合わせて作り上げた今年ののぞみの会が無事に成功し、開催に携わることができて本当に良かったです。来年度もさらに盛り上がるよう、全仁会の一員として頑張りたいと思います。

私自身も、ご来場の方々のたくさんの笑顔を拝見できたこと、そして全仁会職員全員で力を合わせて作り上げた今年ののぞみの会が無事に成功し、開催に携わることができて本当に良かったです。来年度もさらに盛り上がるよう、全仁会の一員として頑張りたいと思います。

今後は、創部の状態を的確に観察し、早期に適切な治療を行うことで、看護やケアに活かしていきたいと思います。また、褥瘡の発生には様々な要因が関与しているため、医師や看護師だけでなく、理学・作業療法士、薬剤部、管理栄養士、MSWなど、多職種が連携し、それぞれの視点を活かして褥瘡予防と治療に取り組んでいく必要性を改めて感じました。

今後は、創部の状態を的確に観察し、早期に適切な治療を行うことで、看護やケアに活かしていきたいと思います。また、褥瘡の発生には様々な要因が関与しているため、医師や看護師だけでなく、理学・作業療法士、薬剤部、管理栄養士、MSWなど、多職種が連携し、それぞれの視点を活かして褥瘡予防と治療に取り組んでいく必要性を改めて感じました。

先日、11月18日(土)、倉敷平成病院の駐車場にある桜並木の近くのプランターに、冬野菜の種を植えました。

先日、11月18日(土)、倉敷平成病院の駐車場にある桜並木の近くのプランターに、冬野菜の種を植えました。

「育つのが楽しみ」「芽が出たら間引きが必要だね」などと、皆さん楽しみに取り組んでくださり、冷え込みが厳しい日にもかかわらず黙々と作業をしてくださいました。

「育つのが楽しみ」「芽が出たら間引きが必要だね」などと、皆さん楽しみに取り組んでくださり、冷え込みが厳しい日にもかかわらず黙々と作業をしてくださいました。

“わっしょい”“わっしょい”と地域にお住まいの「八軒屋なかよし子ども会」の皆様が、巡行・練り歩きで、ドリームガーデン倉敷には「お旅所」のひとつとして立ち寄ってくださいました。

“わっしょい”“わっしょい”と地域にお住まいの「八軒屋なかよし子ども会」の皆様が、巡行・練り歩きで、ドリームガーデン倉敷には「お旅所」のひとつとして立ち寄ってくださいました。 ご入居の皆様は、お一人おひとり無病息災を祈願して「お神酒」をいただきました。お礼にお花や手作り品を献上される姿が次から次へと列を成して止まりませんでした。そして、皆様が一緒になって、感謝の意と健康を祈願して、お神輿のご一行をお送り出ししました。

ご入居の皆様は、お一人おひとり無病息災を祈願して「お神酒」をいただきました。お礼にお花や手作り品を献上される姿が次から次へと列を成して止まりませんでした。そして、皆様が一緒になって、感謝の意と健康を祈願して、お神輿のご一行をお送り出ししました。 『来年もまた御巡幸よろしくお願いします。』

『来年もまた御巡幸よろしくお願いします。』