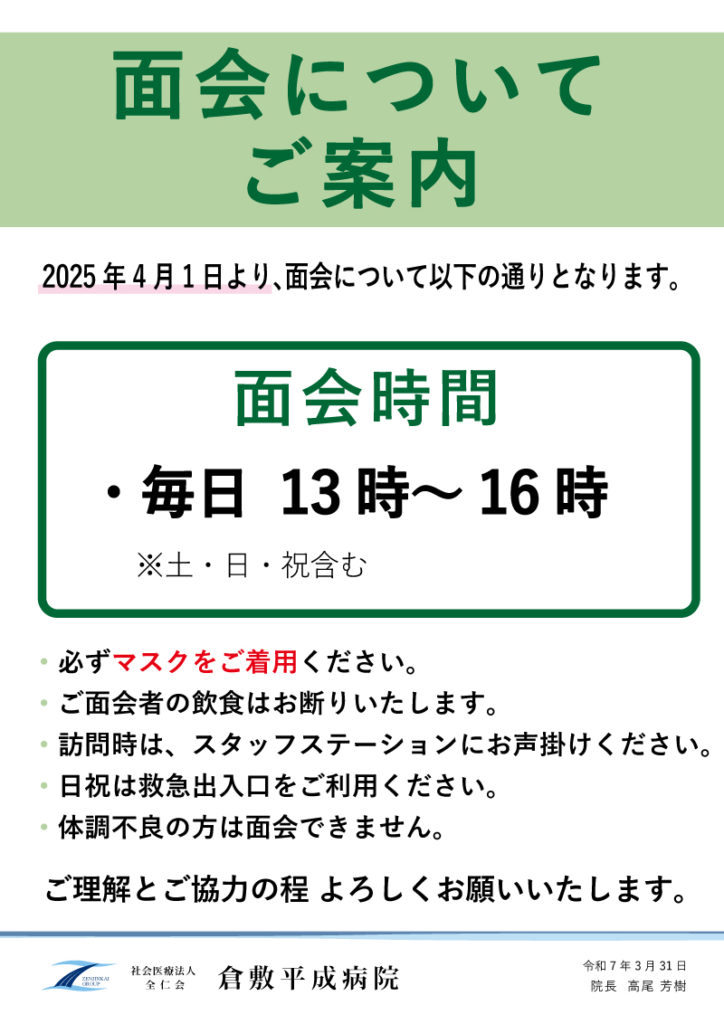

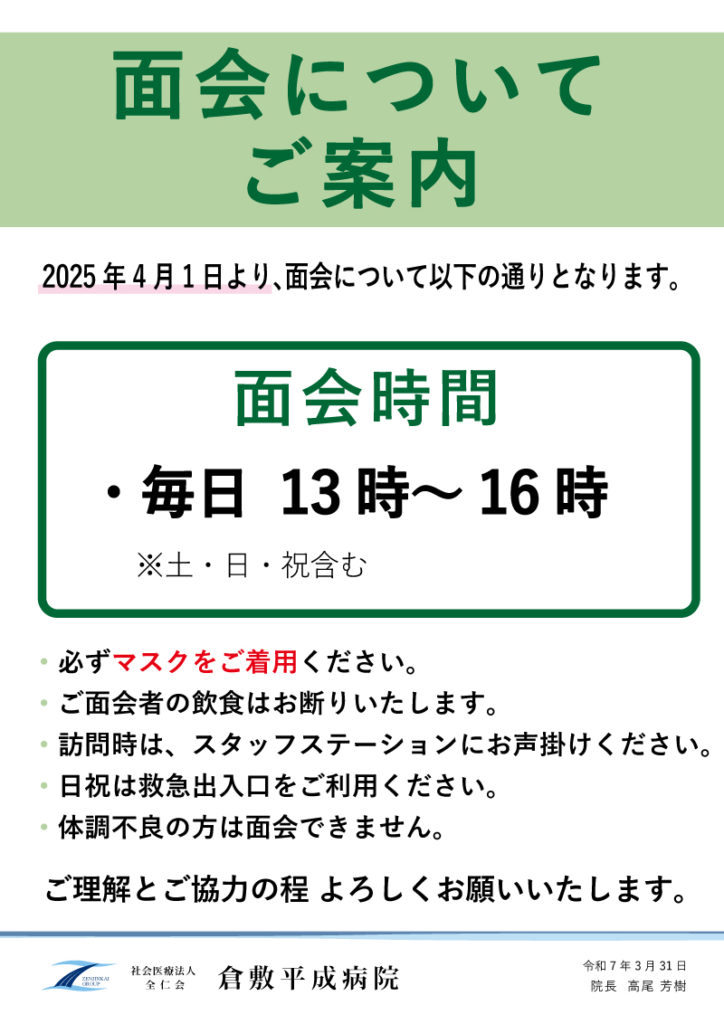

4/1(火)より面会について変更があります。

変更前)・ご家族の方2人以内(※就学中の方は、ご遠慮ください。)

・10分程度(1日1回のみ)

変更後)・時間・対象・人数の制限なし

ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

4/1(火)より面会について変更があります。

変更前)・ご家族の方2人以内(※就学中の方は、ご遠慮ください。)

・10分程度(1日1回のみ)

変更後)・時間・対象・人数の制限なし

ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

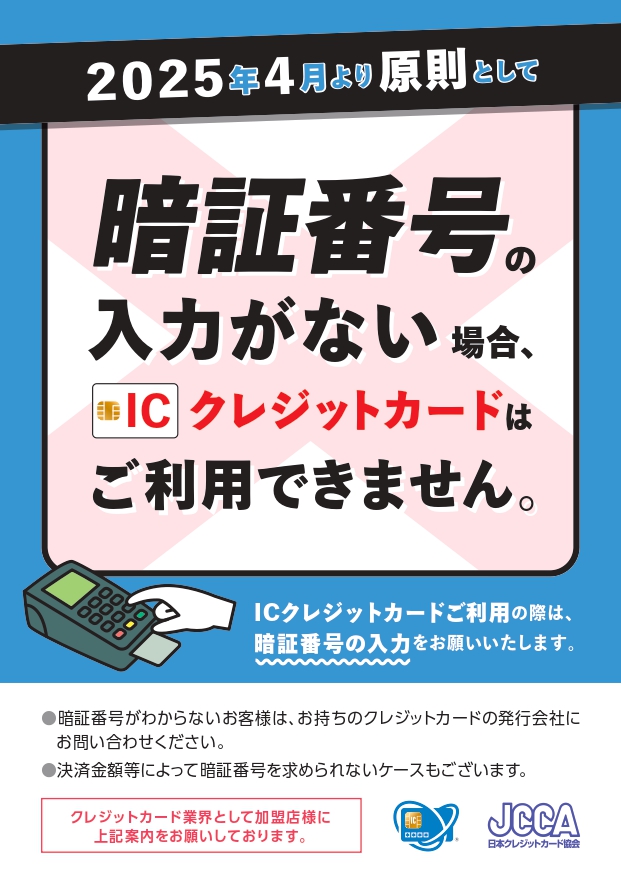

倉敷平成病院では、外来診療費・入院診療費のお支払い(自動精算機、会計窓口)や売店等でクレジットカードをご利用いただけます。

倉敷平成病院では、外来診療費・入院診療費のお支払い(自動精算機、会計窓口)や売店等でクレジットカードをご利用いただけます。

この度、日本クレジット協会が定める「クレジットカード・セキュリティガイドライン」に基づき、ICチップ付きカード決済時に暗証番号入力をスキップし、手書きサインにて本人認証を行う「PINバイパス」は2025年3月末をもって原則廃止となります。

不正利用防止のため、2025年4月1日(火)より、ICチップ付きカードをご利用の際には、4桁の暗証番号入力が原則必須となりますのでご理解、ご協力の程よろしくお願い申しあげます。

暗証番号をお忘れの場合は、お持ちのクレジットカードの発行会社へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

※決済金額等によって暗証番号を求められない場合もございます。

広報課

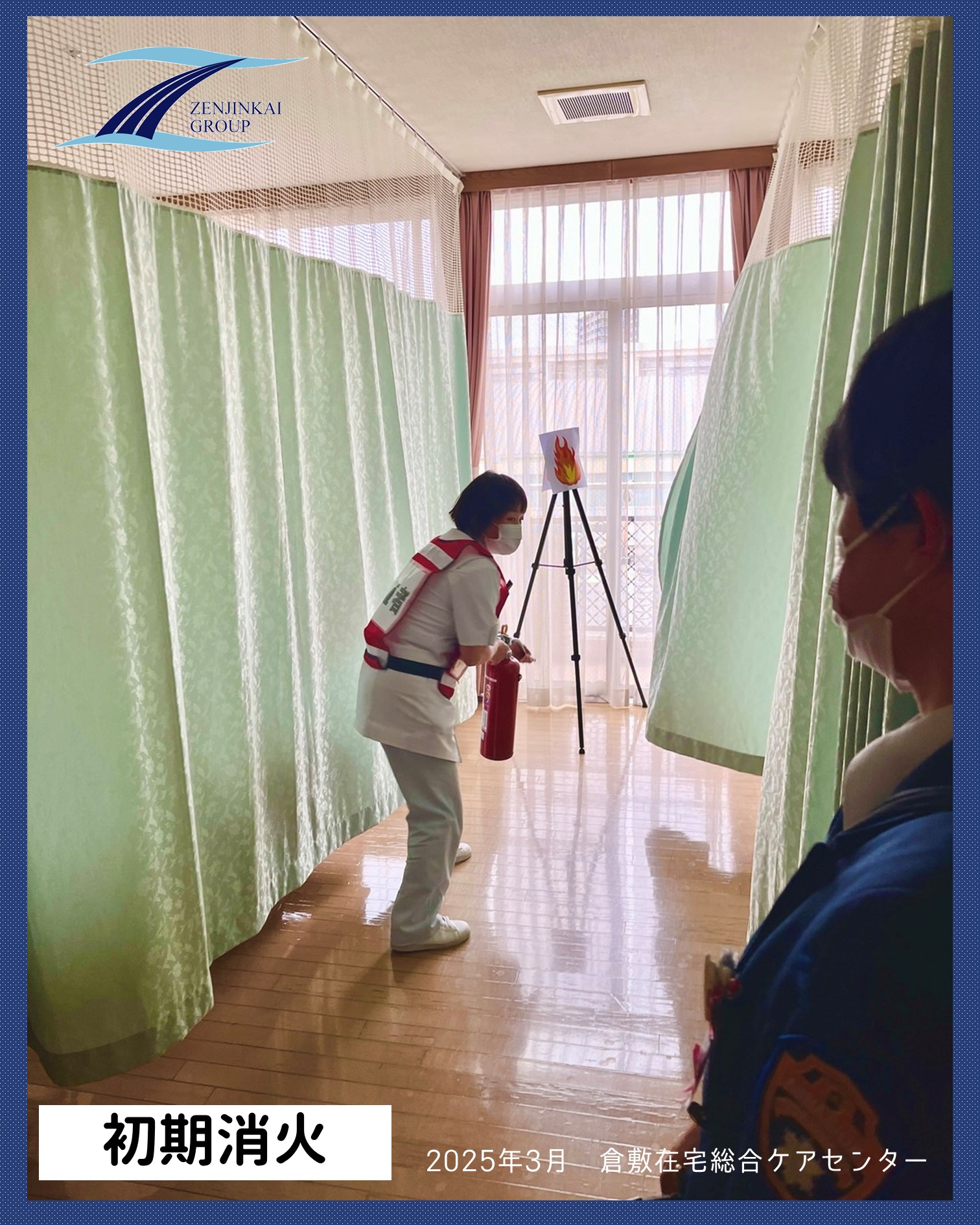

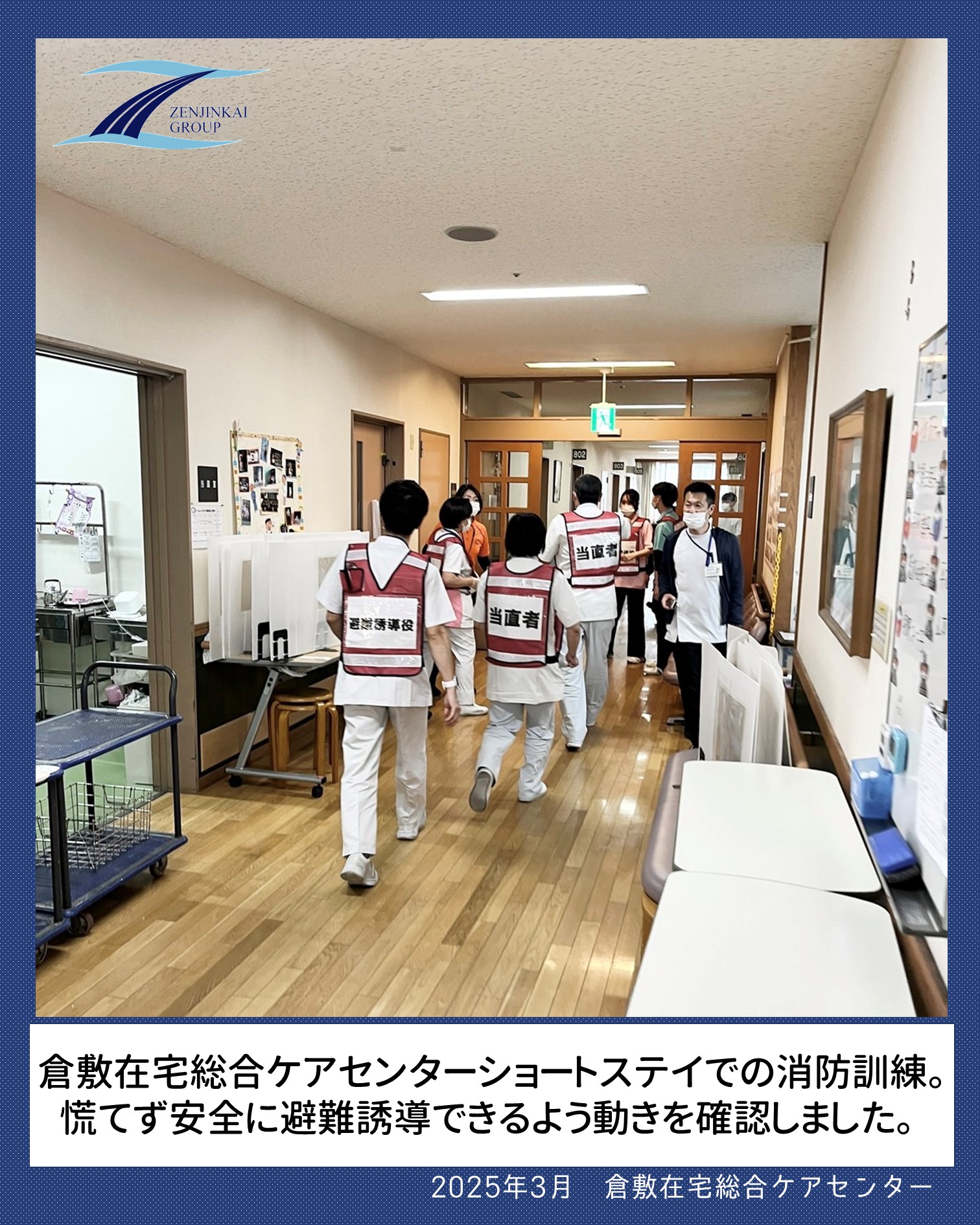

令和7年3月24日(月)、消防法に基づき倉敷在宅総合ケアセンターにて消防訓練を実施しました。

今回は、ご利用の方に見立てたカラーコーンを防火区画外に避難させるという、通常とは異なる形式での訓練を行いました。

今回は、ご利用の方に見立てたカラーコーンを防火区画外に避難させるという、通常とは異なる形式での訓練を行いました。

訓練では、非常放送とともにスタッフが迅速に持ち場へ移動し、消火器を使用した初期消火、119番通報訓練 、避難誘導訓練を実施しました。

カラーコーンを用いた避難誘導は比較的スムーズでしたが、実際のご利用者は体格やADL(日常生活動作)に個人差があるため、安全に避難させる難しさを改めて実感しました。特に、動けない方や介助が必要な方を迅速かつ確実に避難させるには、的確な判断とチームワークが不可欠であることを再認識しました。

訓練終了後には、消防局の隊員の方から反省点や改善点についての指導をいただきました。この貴重な経験を活かし、より効果的な避難方法を検討し、定期的な訓練を実施することで、どのような状況にも対応できる体制を整えていきたいと考えております。

今後も、ご利用の皆様と職員の安全を第一に考え、火災発生時に冷静かつ迅速に対応できるよう努めてまいります。

倉敷在宅総合ケアセンター 防火管理者 K

#倉敷在宅総合ケアセンター #倉敷平成病院 #消防訓練 #避難誘導訓練 #もしもの時への備え

こんにちは、グループホームのぞみです。穏やかな日差しに春の訪れを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

こんにちは、グループホームのぞみです。穏やかな日差しに春の訪れを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

今回は、グループホームでの「お薬の管理」についてご紹介します。

皆さまが受診され処方されたお薬は、「薬チェック」としてスタッフが処方内容を確認し、日付・時間ごとに仕分けを行います。その後、別のスタッフとダブルチェックを実施し、紛失を防ぐため鍵の付いた場所で保管します。

内服時には、お名前と服用時間を確認し、落下防止のためスタッフが一人ずつ手渡しし、飲み込まれるまで見守りを行っています。

お薬の管理は、皆さまの健康を守るためにとても重要な役割を担っています。そのため、スタッフ一同、責任を持って対応させていただきます。

ピースガーデン倉敷 4階 グループホームのぞみ M

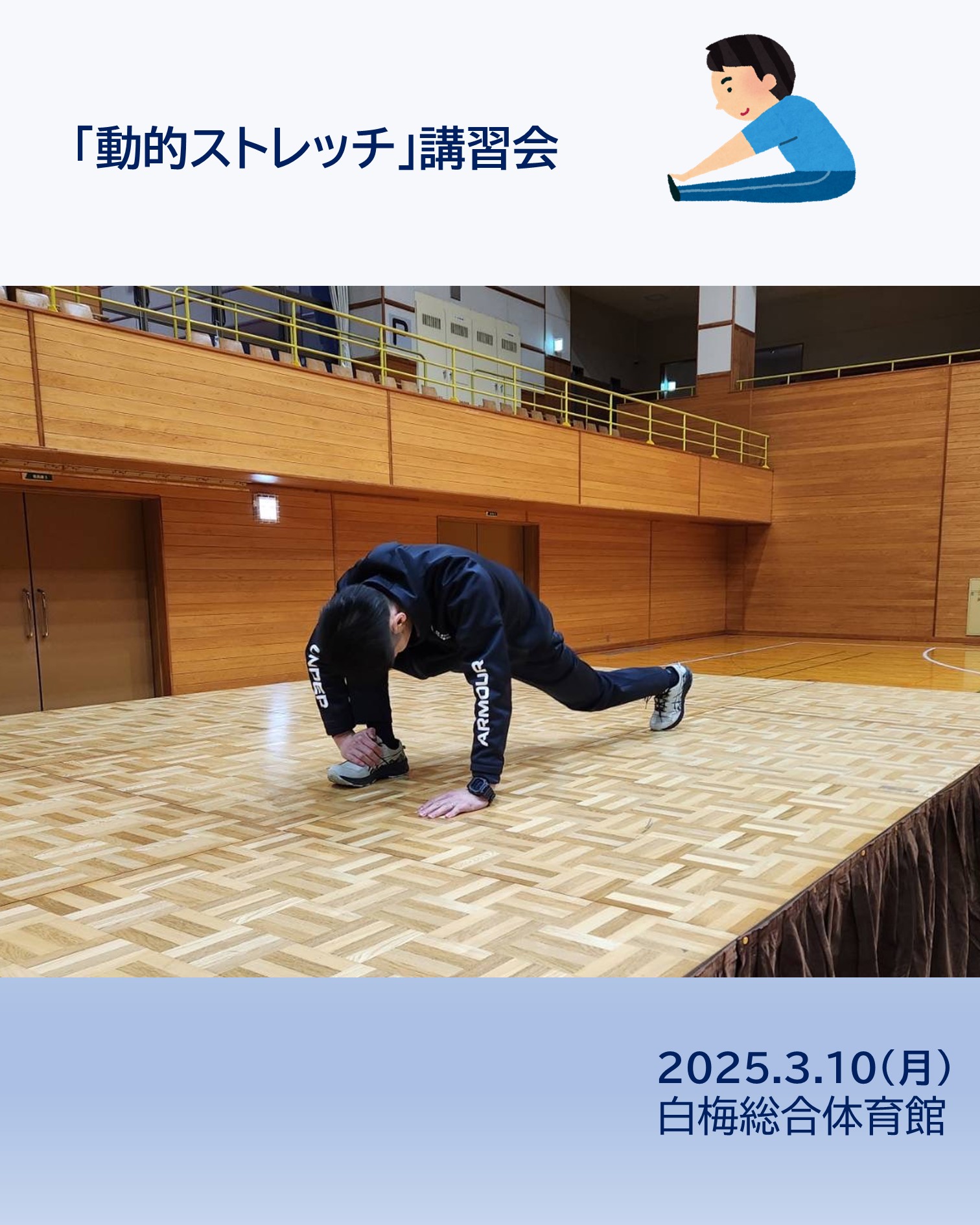

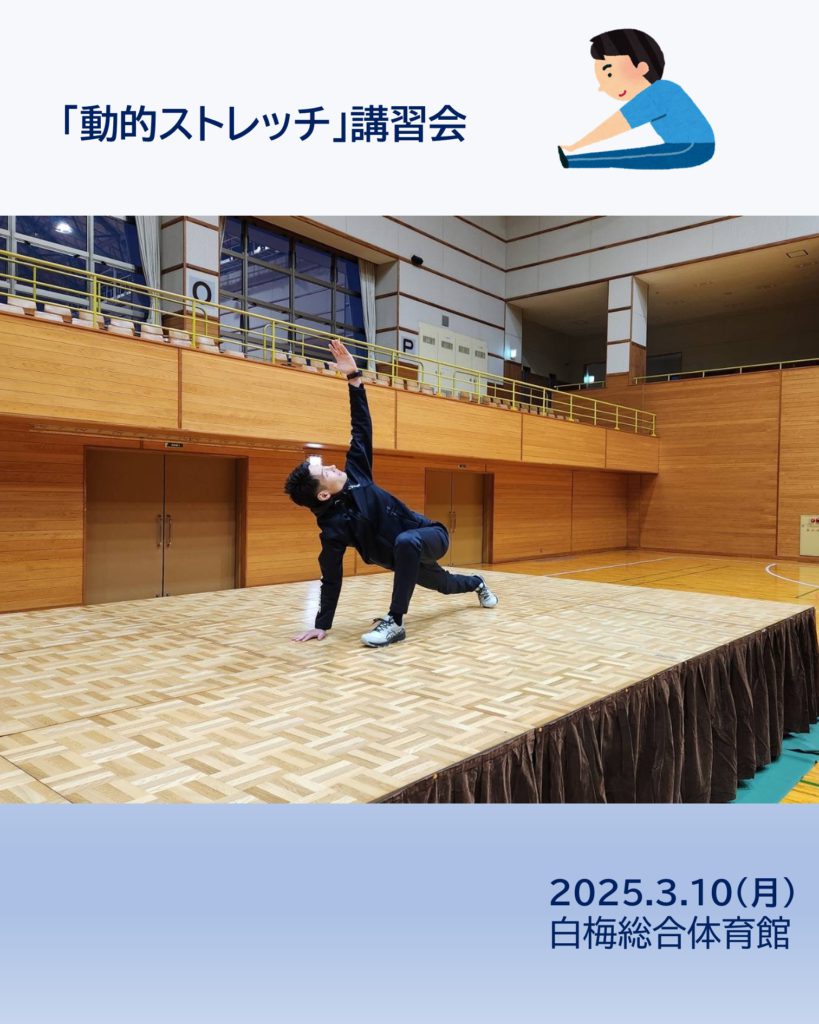

2025年3月10日(月)に、しらうめスポーツクラブ主催の「動的ストレッチ」をテーマにした講習会が開催されました。当センターの川元(理学療法士、JSPO-AT)が講師を務め、講演補助として小亀(理学療法士)が参加しました。

会場の岡山県真庭市の白梅総合体育館には、50名を超えるスポーツ指導者、選手、スポーツ愛好家の方が参加され講義・実技指導を行いました。動的ストレッチは大きくダイナミックストレッチとバリスティックストレッチの二つに分けられます。ダイナミックストレッチとは、静的なストレッチとは異なり、身体を動かしながら筋の柔軟性を改善し、パフォーマンス向上や怪我の予防に効果があると言われています。講習会に参加された方からは「スポーツ現場での指導に役立てたい」、「運動の前だけでなく、仕事前の運動としても取り入れたい」などの前向きな言葉をいただきました。今後も地域スポーツに少しでも役立つ知識・情報を発信していきたいと思います。

※ダイナミックストレッチ

例:腕を大きく振る・足を前後に振る・軽いランジをする などの動作。

※バリスティックストレッチ

反動や弾みを使って筋肉を素早く伸ばすストレッチ方法。

例:前屈をして体をバウンドさせながら徐々に可動域を広げるような動作。

スポーツリハビリテーションセンター K

#倉敷平成病院

#スポーツリハビリテーションセンター

#倉敷平成病院スポーツリハビリテーションセンター

#理学療法士

#アスレティックトレーナー

#ストレッチ #動的ストレッチ #ダイナミックストレッチ #バリスティックストレッチ

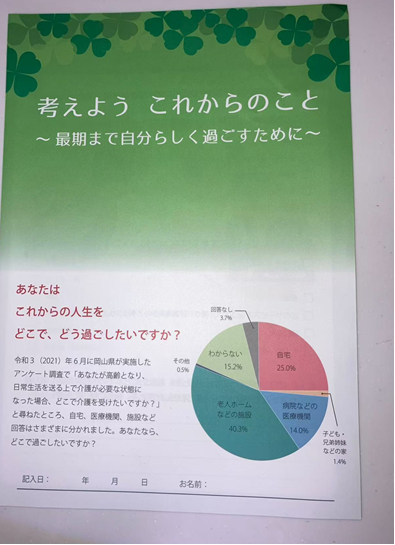

ACPとは?

人生の最終段階で医療、ケアについて本人、家族(家族と認める人)と医療、ケアーチームとが事前に話し合うプロセスです。わかりやすく言うともしもの時にどこまでの医療を望みますか?あなたはどう考えますか?という事です。人生の最終段階と聞くとその言葉通りいよいよ・・・、と思われがちですが、日ごろから周囲の人たちとしっかり話し合っておく事で“もしも”の時の医療やケアに自分の意向が反映されやすくなります。

訪問看護で私が感じた印象深いACPに関するエピソードについてお話したいと思います。

ケース1:ご利用者の方は独居で若いころから事故で障害を持っていましたが一通りは自身で対応して過ごしていました。サービスも何年も利用していた方で年々体力も落ちては来ていましたが、変化を嫌い口癖が「施設には入らん、(私達には)いつも通り対応してほしい、最後まで自宅で過ごすんだ」と。癌の末期でありましたが告知はうけておらず。往診を受けながら過ごしていました。独居という事もあり体調が徐々に悪化し終末期後期になった頃は訪問時にもかなり不安を訴えることが多くみられました。徐々に体力が落ち限界を悟ったのか、最後は本人から入院をしたいとお願いされ入院しましたが入って間もなく最期の日を迎えました。最後まで自宅で過ごすという選択肢もありつつ、ご本人から入院という言葉を聞いたのは驚きであり、自分で最期を決めたのだと悟りました。

ギリギリまで自宅で過ごした○○さんに私はエールをおくりました。

ケース2:入院中老衰で体調も落ち着いたがどうしますか?の問いに娘さんは自宅で看取りたいと希望され退院し訪問看護を利用することになりました。ご利用の方は昔から厳格な性格で家族は厳しくしつけられたそうです。ご本人との関係性も良いとは言えませんでしたが、娘さんは自分しか看取れないと決意され、在宅での終末期に選び、口では父に文句を言いながら自宅での対応はこまめにされていました。最後は自宅での看取りとなり、エンゼルケアに行かせてもらいましたがその時娘さんから「私に悔いはない、できることはやった」と充実感を得られた言葉が聞かれました。短期間での在宅でしたが私達に感謝の気持ちをくださいました。最期の看取りに携わることができた事で私達も家族がそう思ってくれたことに充実感を得られたケースでした。

何年も色々な看取りを経験する中で関わり方にこれでいいのか?とモヤモヤし、ジレンマを感じることも多くあります。答えが直ぐに出ない事も一緒に焦らずに私達は付き合っていきますし、答えが出ない事を継続して行うことで答えが出てくることもあるかもしれません。

ACPについて一緒に考えるお手伝いを当訪問看護ステーションではケアマネージャーを通じて他のサービスと協力してサポートします。

最後に、岡山県保健福祉部医療推進課よりACPパンフレットを作成しています。参考までに。

岡山県のHPリーフレット一覧でご覧いただけます。

訪問看護ST Y

入職してから早いもので1年が過ぎました。入職当時は1人で患者様にリハビリを提供する不安・緊張感がありました。今でも、不安や患者様の病態に対して悩む日々ばかりですが、自分の考えを持ちながらリハビリを提供しています。治療で悩む時は、専門書・論文・教科書を読み患者様に実際にリハ提供しての評価・フィードバックが行えました。その中で悩む際は、先輩に質問するなどしてより良いリハビリを提供できるよう日々研鑽しています。

入職してから早いもので1年が過ぎました。入職当時は1人で患者様にリハビリを提供する不安・緊張感がありました。今でも、不安や患者様の病態に対して悩む日々ばかりですが、自分の考えを持ちながらリハビリを提供しています。治療で悩む時は、専門書・論文・教科書を読み患者様に実際にリハ提供しての評価・フィードバックが行えました。その中で悩む際は、先輩に質問するなどしてより良いリハビリを提供できるよう日々研鑽しています。

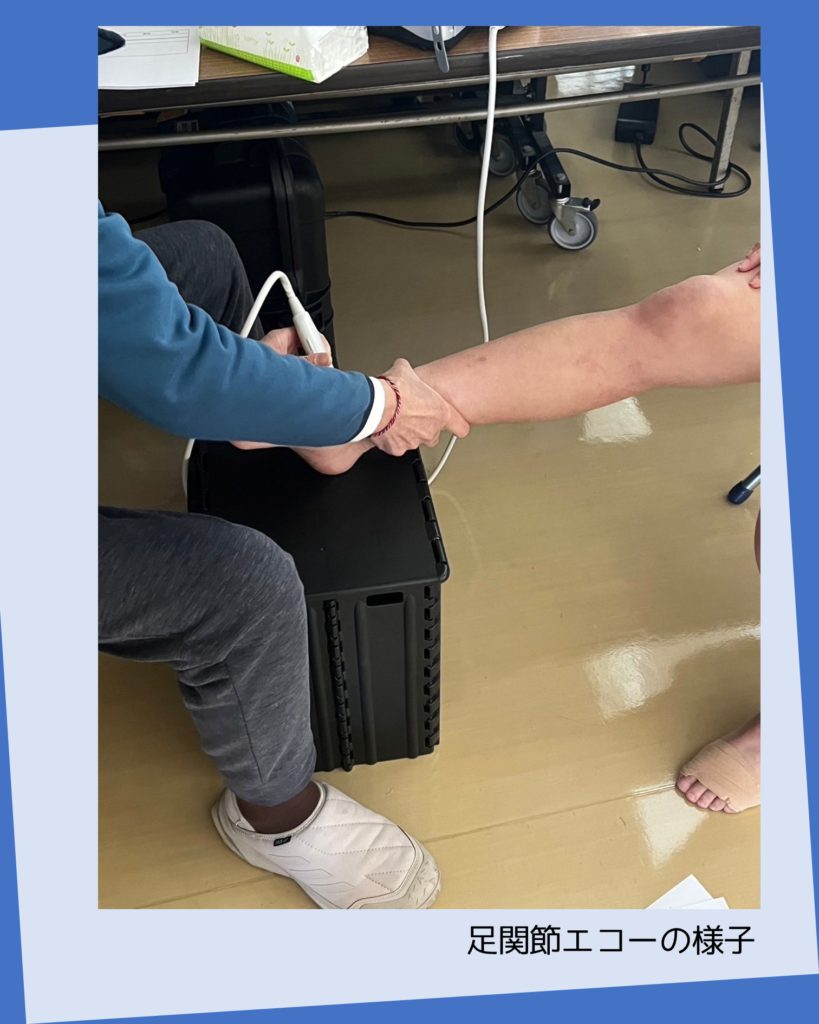

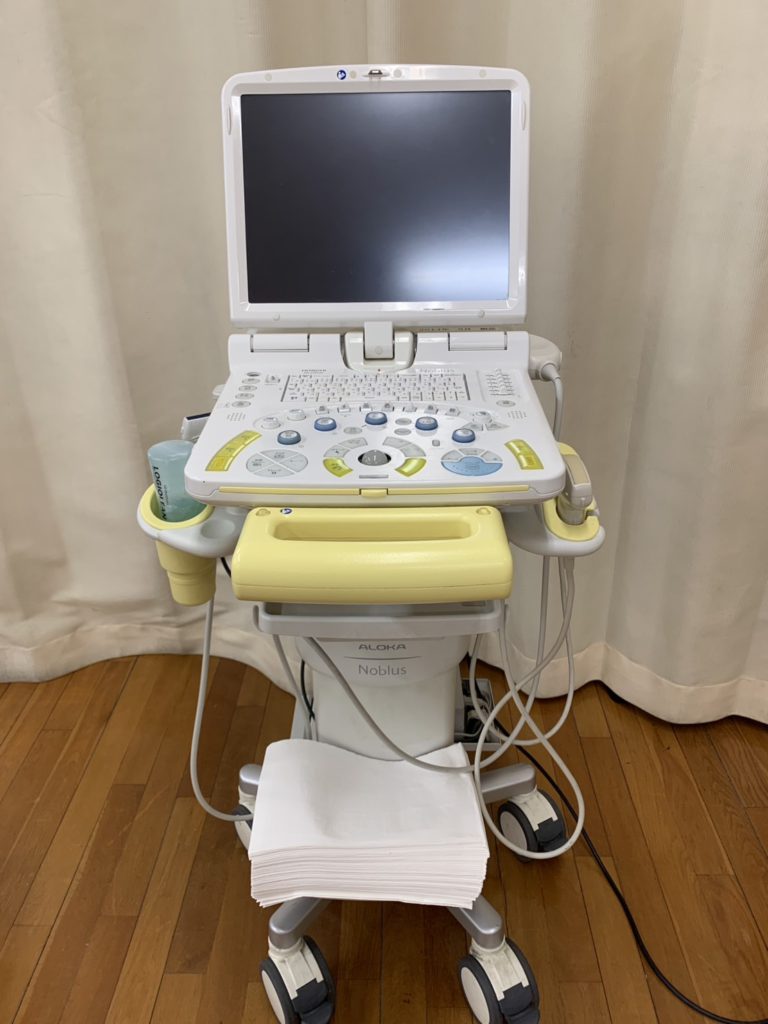

PT科では勉強会で基礎的な知識から臨床現場で役立つ手技・触診・吸引といった技術だけでなく超音波・電気刺激といった物理療法を始め、エコーなどの特殊機器等を実際に使用しながら学ぶことで臨床に活かすことができています。

まだまだ知識も少なく多くの場面で周囲の方に迷惑をかけることもありますが、これからも倉敷平成病院の一員として責任と自覚を持ち、患者様に寄り添いながら日々治療に励んでいきたいと思います。

リハビリテーション部 PT科 M

3月に入り暖かい日も増え、春の訪れを感じますね。

私自身この4月で入職して1年が経ちます。去年の今頃は無事国家試験に合格し、鍼灸師として働けることに嬉しく思っていたことを思い出します。

入職してからは患者さんの見学に入らせていただき、さまざまな症状や痛みに悩まれている患者さんがいることを知り、健康でいることがいかに幸せかということを感じました。

とても勉強になりましたし、私の事を温かく受け入れていただきありがとうございました。

自分が患者さんに施術するようになってからは、とても緊張して肩に力が入っていたことを思い出します。上手くいくことばかりではない日々に落ち込む時もありましたが、患者さんの言葉や鍼灸院の明るい雰囲気のお陰で今日までやってくることができました。

これからも初心を忘れずに、1人でも多くの患者さんの笑顔と健康のために精進していきますので今後ともよろしくお願いします。

ヘイセイ鍼灸治療院 鍼灸師 TM

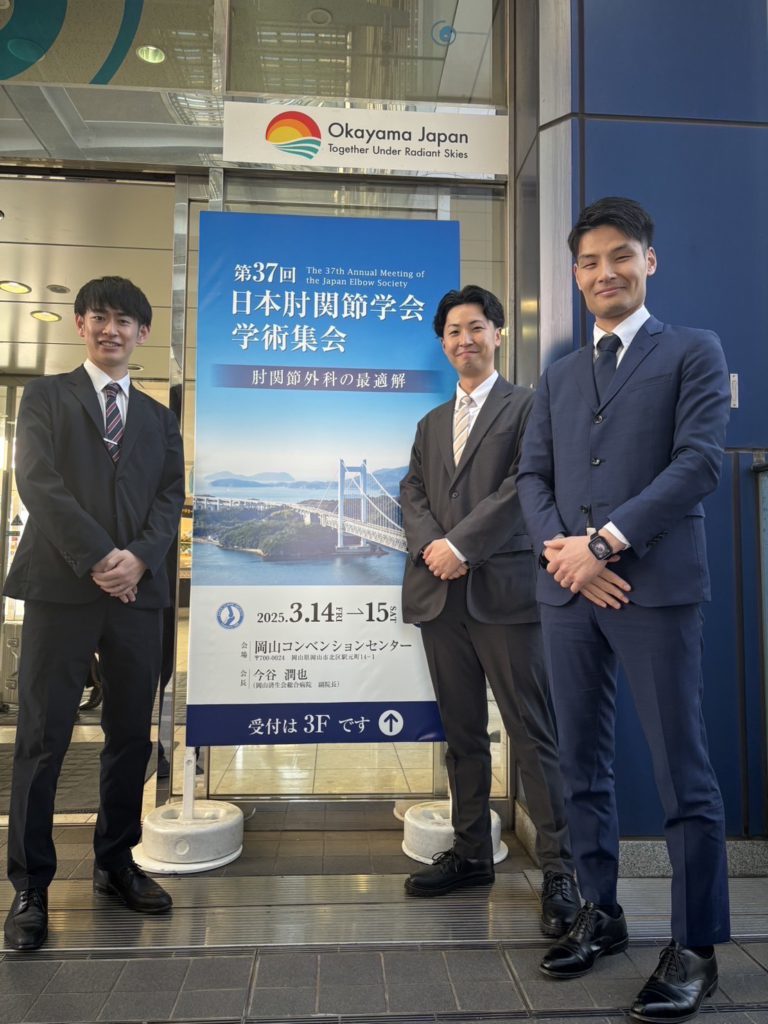

2025年3月14日(金)~15日(土)に岡山市の岡山コンベンションセンターにて第37回日本肘関節学会学術集会が開催されました。当センターから川元(理学療法士)、石井(作業療法士)、山丈(作業療法士)3名が参加しました。

今回は「肘関節外科の最適解」をテーマに医師やセラピストの様々な発表がありました。超音波画像診断装置(エコー)を使用した評価や最新の治療方法など、肘関節疾患に対する多くのことを学ぶことができました。

当センターでもエコーを使い筋肉や腱、靭帯、骨などの運動器の観察・動的評価を行える体制を整えています。今回得た知識を日々の診療に活かし、より質の高いリハビリを提供できるよう努めてまいります。

#倉敷平成病院 #スポーツリハビリテーションセンター #倉敷平成病院スポーツリハビリテーションセンター

#理学療法士 #作業療法士 #肘関節 #日本肘関節学会

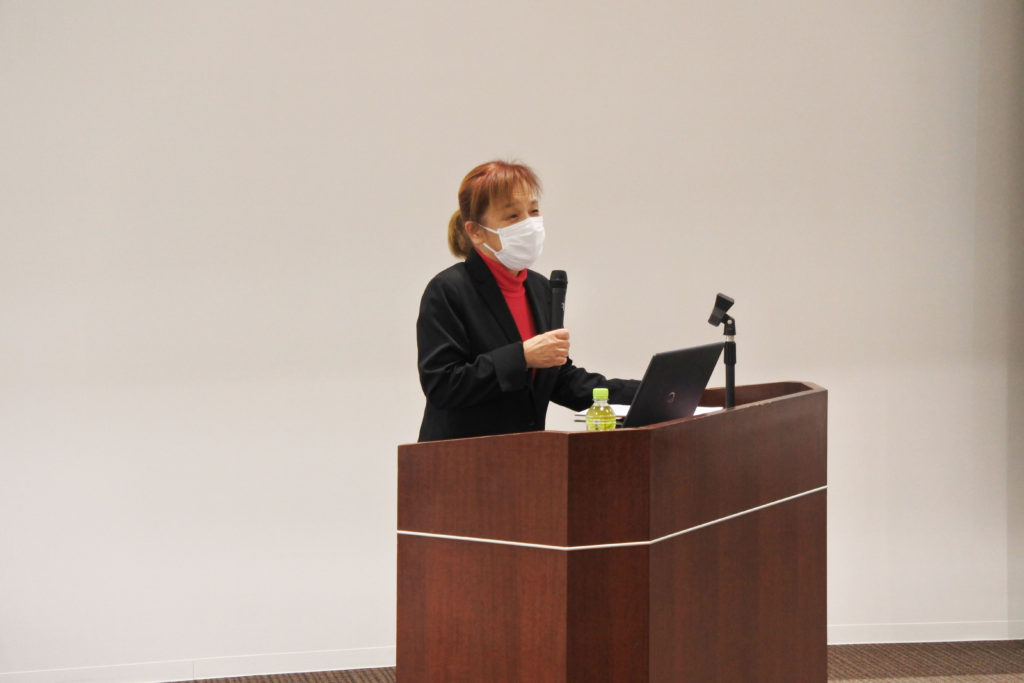

2024年3月12日(水)にわかりやすいやさしい医療推進委員会主催の接遇研修会を開催いたしました。今回は「パワーハラスメント防止」をテーマに、岡山県医療勤務環境改善支援センターの富永優子先生にご講演いただきました。

研修では、パワーハラスメントの定義やその影響について、具体的な事例を基にわかりやすくご説明いただきました。パワーハラスメントは、優越的な関係を背景として、職場でのあらゆる人間関係の中で発生する可能性があることに気付きました。また、ハラスメントが生じると、職場のモチベーションや信頼関係が崩れ、結果として生産性や職員の精神的健康にも大きな影響を及ぼすことがわかりました。

今回の研修を通じて、パワーハラスメントは一人ひとりの意識と行動を改善していくことで防げるものであると感じました。また、些細な言葉や行動が相手に与える影響を改めて認識し、これからはより慎重に、相手の気持ちに寄り添った配慮ある行動をしていきたいと思います。今後も職場でのコミュニケーションを大切にし、働き甲斐のある明るい職場となるよう努力していきたいです。

わかりやすいやさしい医療推進委員会 事務局 人事部H

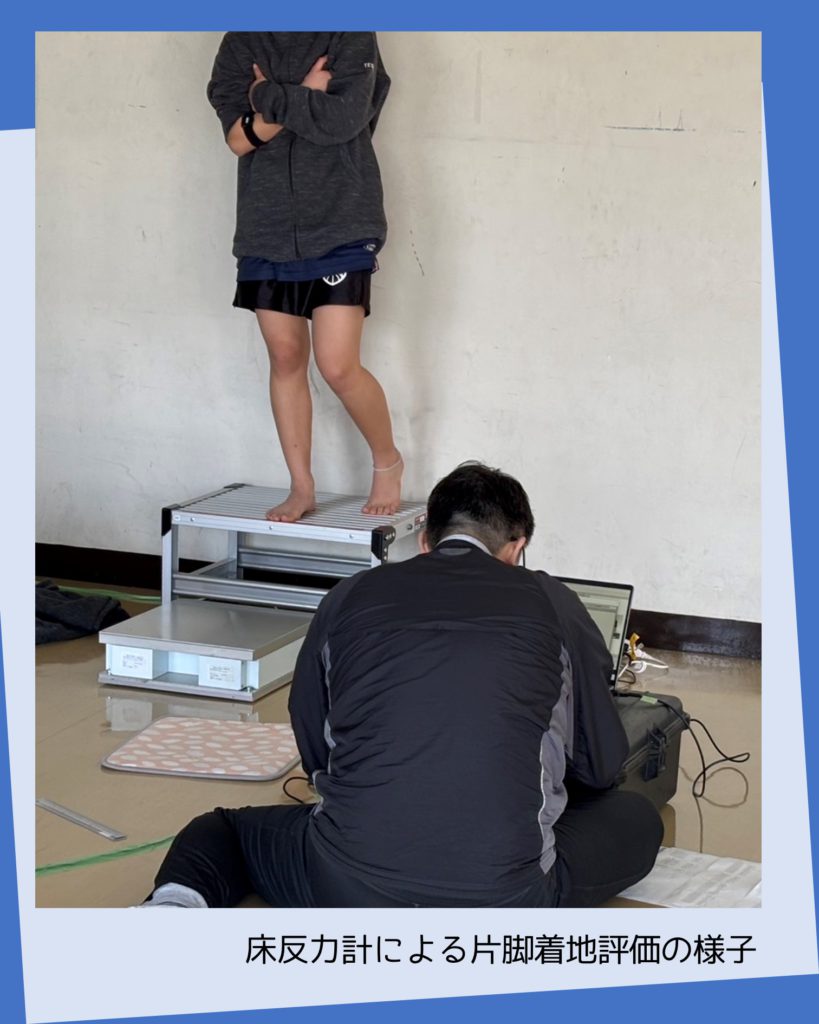

2025年3月9日(日)にの近畿大学記念会館(大阪府東大阪市)で大阪府バスケットボール協会主催の令和6年度U14大阪DC交流大会(中学生交流大会)が開催されました。出場選手に対して検査測定等を行うメディカルチェックのスタッフとして、当センターから副センター長 小畑、川元、新田の3名が参加しました。

バスケットボール競技における足部・足関節・膝関節の外傷・障害は最も多く、パフォーマンスを低下させる要因となります。また軽視されがちな、足関節捻挫は初回受傷時の対応が最も重要であり、選手・保護者への教育や予防プログラムの実施は現状の課題であると感じました。

当センターでも今後予防プログラムや啓蒙活動を個人だけでなくチームにも行えるよう体制を整えていきたいと思います。

#スポーツリハビリテーションセンター #倉敷平成病院

#スポーツリハビリテーションセンター #倉敷平成病院

#倉敷平成病院スポーツリハビリテーションセンター #理学療法士 #メディカルチェック

#大阪府バスケットボール協会 #バスケットボール #足関節捻挫

スポーツリハビリテーションセンター K

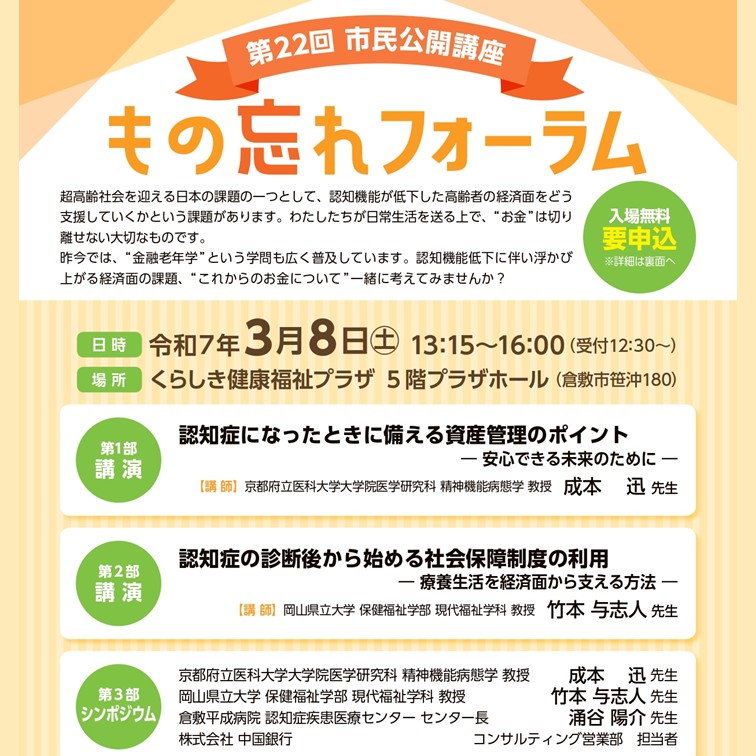

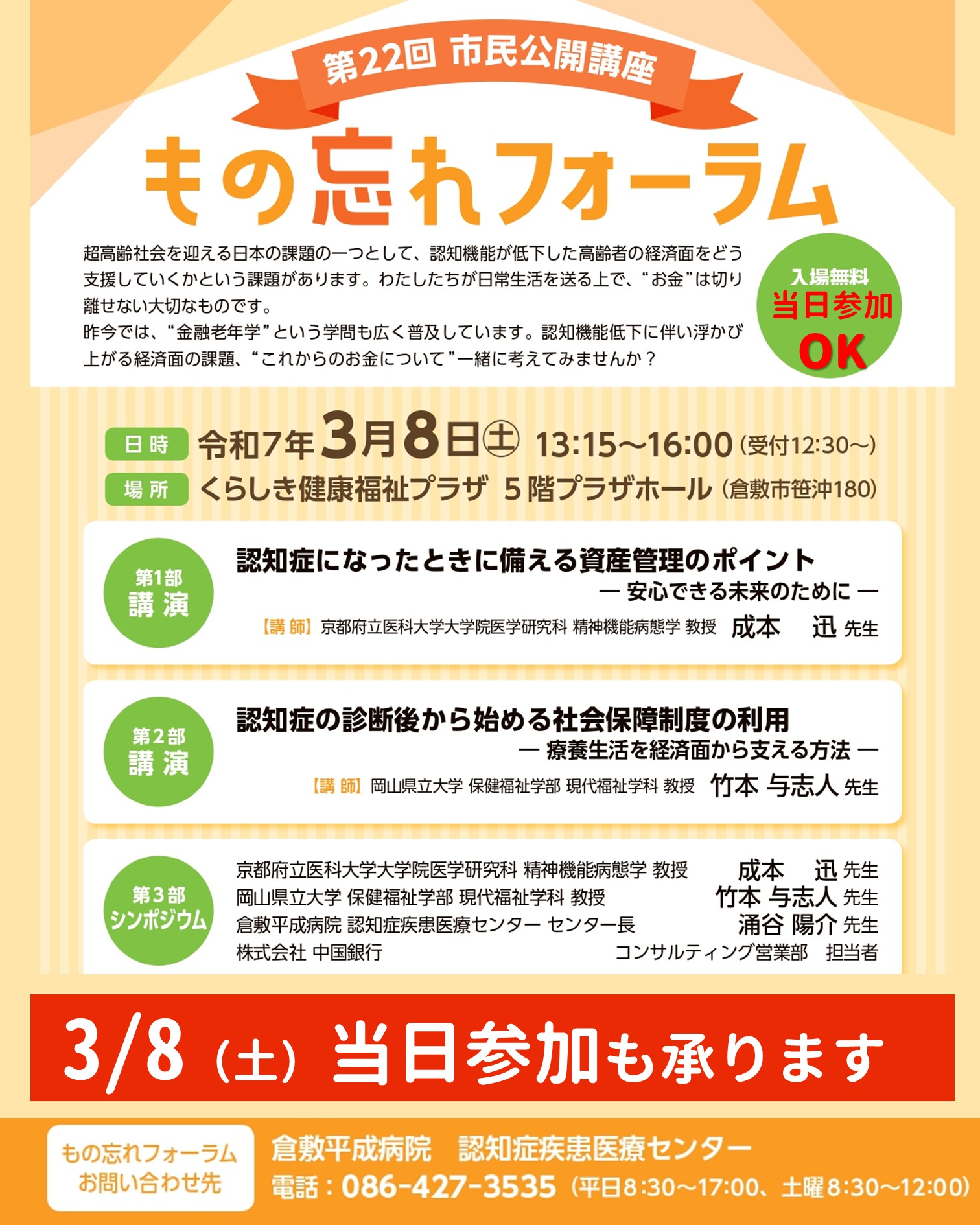

市民公開講座 第22回もの忘れフォーラム(主催 倉敷平成病院認知症疾患医療センター、川崎医科大学附属病院認知症疾患医療センター)が、令和7年3月8日(土) 155名の方々にご参加いただき、くらしき健康福祉プラザで開催されました。

第1部講演は京都府立医科大学大学院医学研究科 精神機能病態学 成本迅先生による『認知症になったときに備える資産管理のポイント―安心できる未来のために―』、

第2部講演は岡山県立大学 保健福祉学部 現代福祉学科 竹本良志人先生による『認知症の診断後から始める社会保障制度の利用―療養生活を経済面から支える方法―』。

第3部はシンポジウムを行いました。

成本先生には認知症発症に伴う経済活動のトラブルや備える対策等について、竹本先生には認知症と診断された方とその家族が住み慣れた地域で安心して生活を送るために診断後から利用できる制度等についてお話いただきました。

シンポジウムには、株式会社 中国銀行の方にもご登壇いただき、会場からの質問も交えながらそれぞれの先生のお立場から意見が交わされました。

今回は“これからのお金について”をテーマとさせていただきましたが、認知機能が低下する前にできる対策、診断後に利用出来る制度等について皆様と勉強することで、改めて自分自身が今できることを考えていただく良い機会となったのではないかと思います。

今回は“これからのお金について”をテーマとさせていただきましたが、認知機能が低下する前にできる対策、診断後に利用出来る制度等について皆様と勉強することで、改めて自分自身が今できることを考えていただく良い機会となったのではないかと思います。

私自身も竹本先生の“経済問題は命にかかわる問題である”というお言葉で、専門職として経済支援の大切さを改めて痛感しました。

今後も認知症について正しく理解していただき、認知症の方やその家族の方をはじめ、誰もが住みやすい地域にしていくために、このような会を開催できるよう努めていきます。

今後も認知症について正しく理解していただき、認知症の方やその家族の方をはじめ、誰もが住みやすい地域にしていくために、このような会を開催できるよう努めていきます。

最後にはなりましたが、今回のもの忘れフォーラムにかかわってくださった全ての皆さまに御礼申し上げます。

精神保健福祉士 A

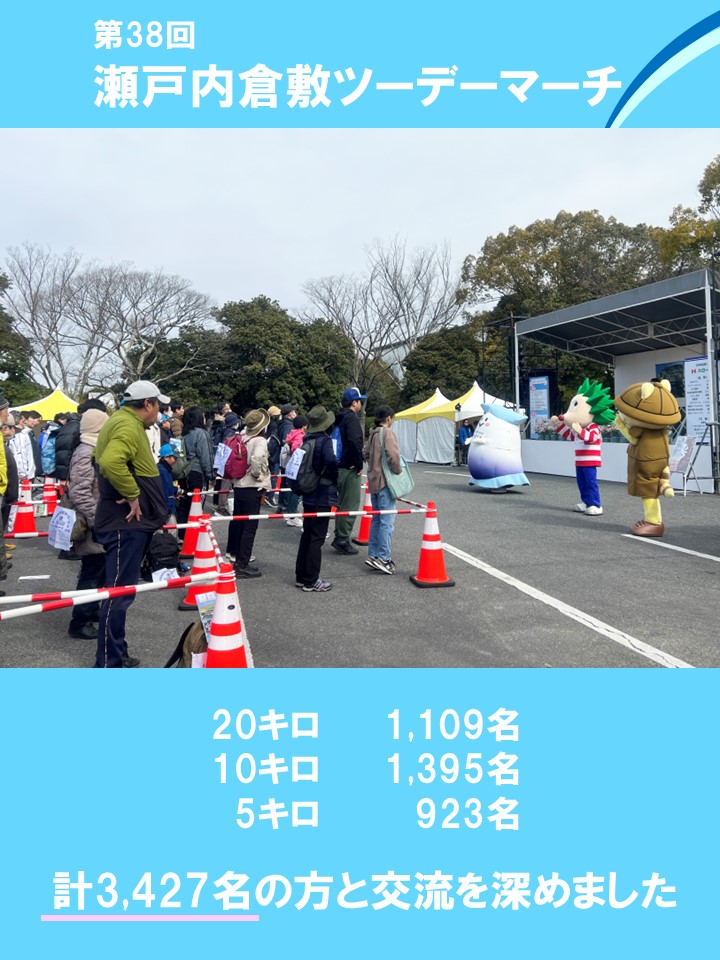

3月8日(土)9日(日)の2日間、第38回瀬戸内倉敷ツーデーマーチが開催され、第1日目のスタートをぜっとくんが応援しました。

「瀬戸内倉敷ツーデーマーチ」は、雄大な瀬戸大橋が架かる瀬戸内海に面し、温暖な気候と歴史が織り成す文化観光都市である倉敷市と、歴史と自然が調和した吉備路を舞台に、自然に親しみながら、体力づくり、健康づくり、そして心と心のふれあいを図る歩く祭典です。

地元倉敷を盛り上げたいと倉敷平成病院では毎年ゼッケン等でサポートしています。

今年は2019年に開催された第32回以来、6年ぶりに当院マスコットキャラクターの「ぜっとくん」も応援に駆け付けました。

ぜっとくんは20キロ、10キロ、5キロ(8時50分、9時50分、10時50分)の出発式にスパーキー(瀬戸内海放送)やタックス隊長(倉敷市)と共に参加し、名前を呼んでご紹介いただいたきました。

皆さんと一緒に準備運動をした後、20キロコース1,109名、10キロコース1,395名、5キロコース923名、合計3,427名の方々をお見送りし、完歩を応援しました。

「ぜっとくん可愛い~!」「病院にこんなキャラクターがいるんだね」などと皆さまからお声掛けいただき、一緒に写真を撮ったり、ハイタッチしたり、地域の方々と親交を深めることができた一日でした。

秘書・広報部

GI値(グリセミック・インデックス)という言葉を聞いたことがありますか?最近ではスーパーの食品売り場で“低GI“という表示をみかけたことがあるのではないでしょうか。

GI値は食品ごとの血糖値の上昇度合いを間接的に表現する数値で、ブドウ糖の糖質の吸収度合いを基準値の100として、70以上の食品を高GI食品、56〜69を中GI食品、55以下を低GI食品と定義しています。GI値が低いほど食後の血糖値の上がり方は緩やかで、GI値が高いほど食後の血糖値は急上昇します。

カロリーが高いほどGI値も高いイメージを持つかもしれませんが、そうとは限りません。同じ糖質を含む食品でも、種類により体に吸収される速度や比率が異なります。例えば玄米と精白米でも大きな差があり、玄米のGI値は55なのに対して精白米は88です。高カカオチョコ(カカオ72%)は29なのに対しミルクチョコは91です。

低GI食品は食後の血糖値の上昇が穏やかで、太りにくいといわれています。糖尿病の方でなくても、食後に血糖値が上がるのは身体の正常なメカニズムですが、血糖値を急上昇させやすい高GI食品ばかり食べると、インスリンが過剰に分泌されます。

インスリンは血糖値を下げる唯一のホルモンですが、血液中の糖分を脂肪に変えて体に溜め込む働きも持っています。そのためインスリンが過剰に分泌されると、肥満に繋がる可能性があります。低GI食品であればインスリンの分泌が穏やかになり太りにくいと考えられています。

低GI食品の中でも、おすすめなのが大豆製品です。大豆製品は低GI食品であるだけでなく、大豆に含まれるたんぱく質や食物繊維といった栄養成分が、糖質の吸収を穏やかにする働きをもっていることが分かっています。ミネラル、脂質、ビタミンなどの栄養も豊富で、腹持ちもよいという特徴もあります。

GI値の意味が分かると、早速「血糖値を上げる高GI食品を減らしていこう」と高GIの“炭水化物”を減らしたくなると思いますが、糖質は体にとって必要不可欠なエネルギー源でもあります。摂り過ぎは禁物ですが、不足すると疲れやすくなったり、筋肉量が減って太りやすくなったりしてしまいます。そのため、炭水化物だけではなく、たんぱく質や野菜など色々な食材をバランスよく組み合わせた食事が重要になってきます。低GI食品を上手く活用し健康な食生活を送ってくださいね。

糖尿病療養指導士 管理栄養士 MS

※イラスト:イラストAC

春なお浅く、朝夕はまだまだ冷え込む昨今ですが、皆様、お健やかにお過ごしでしょうか。

日中は暖かくなり、子どもと公園や動物園などに出かけるのも心地よい季節となったように感じます。

幸いなことに我が家では大きな病気もなく過ごす事が出来ていますが、世間ではマイコプラズマ肺炎などが流行していると聞きます。マイコプラズマ肺炎は子どもがなることが多いと言われていますが、大人でも感染し、感染すると発熱や倦怠感、頭痛、咽頭痛などの症状が現れ、数日後には激しい咳がみられるようになります。解熱後も治るまでに3~4週間ほどかかり、咳が長引くこともありますので注意が必要です。つばなどの飛沫や、感染している方と接触する事が感染経路となります。

さて、そんなマイコプラズマ肺炎ですが、しっかり予防する事も出来ます。

予防方法は

①しっかりとうがい、手洗いをする。

②人ごみを避ける。

③マスクを着用する。

④アルコール消毒する。

など基本的な感染対策が効果的です。今一度、感染対策を心がけて健康に過ごしましょう。

また、感染してしまった場合でも、抗菌薬を処方してもらうことで早期の治療が期待出来ます。早めに病院受診をするようにしましょう。

さて、当施設では3月の行事会「ひな祭り会ならびに誕生日会」が行われました。

掲載している写真は、ショートステイをご利用の方とスタッフで作ったひな人形の壁飾りです。皆様お上手に塗られていました。

まだ朝晩の冷え込みが厳しい日もあります。思いがけぬ春寒にお体崩されませんようお健やかな日々をお過ごしください。

ケアセンターショートステイ 介護士 K

気がつけば3月も終わりに近づき、新しい年度が始まろうとしています。

新年度には新たな仲間も迎えることとなります。

新入職のソーシャルワーカーは毎年法人内の施設や他部署で研修を行い、法人内の施設やサービスについて知る機会を設けています。

全仁会には「救急から在宅まで、何時いかなるときでも対応します」という理念があり、その各ステージで求められるソーシャルワークも多岐にわたるため、どんな部署があり、どんな患者さん・入所者さん・利用者さんに対応しているのかを知ることを目的としています。

ソーシャルワーカーが行う相談援助や多くの調整には、社会資源の知識が不可欠になります。今後業務を行っていく中で、見て学んだものを相談者の方に説明できるようになってもらえるよう10年以上前からこのような研修が行われています。

私自身も入職時に研修があり、ドキドキワクワクしながら研修に参加したことを今でも覚えています。その後も相談者の方に施設やサービスの説明をする際に、研修で見聞きしたことをイメージしながら話を行えたこと、またソーシャルワーカーの業務の多くが多職種との連携も大切となるため法人内の各部門との顔つなぎという意味もあったのだと業務を行う中で感じました。

新人だった頃から月日はたちましたが、あの頃の気持ちは大切に、知識や多職種との連携を円滑に行いながら相談者の方によりよい支援が提供できればと思います。

地域医療連携センター T

イラスト:イラストAC

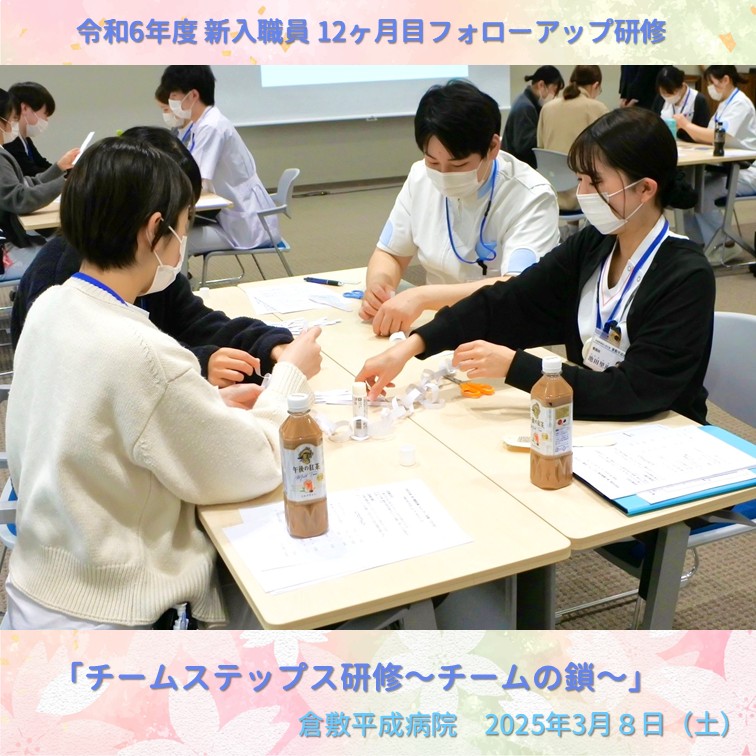

3月8日(土)8時45分より、倉敷平成病院救急棟4階会議室にて、新入職員12ヶ月目フォローアップ研修を開催しました。令和6年4月に入職した新卒者35名が参加しました。

研修の最初は、「私の1年間グラフ」と題し、4月から現在までの自分の心情を折れ線グラフで表してもらいました。グループ内で共有し合い、頑張ったことや困難を乗り越えた経験を振り返り、お互いを讃え合いました。

研修の最初は、「私の1年間グラフ」と題し、4月から現在までの自分の心情を折れ線グラフで表してもらいました。グループ内で共有し合い、頑張ったことや困難を乗り越えた経験を振り返り、お互いを讃え合いました。

次に、「チームステップス研修~チームの鎖~」を実施しました。支給された道具のみを使い、2分間でどれだけ多くの紙の輪を繋げられるかを競うゲームです。回数を重ねるごとに「利き手禁止」「会話禁止」などの条件が加わり、会場は白熱した雰囲気に。ゲームを通じて、チームワークやコミュニケーションの重要性を実感してもらいました。

次に、「チームステップス研修~チームの鎖~」を実施しました。支給された道具のみを使い、2分間でどれだけ多くの紙の輪を繋げられるかを競うゲームです。回数を重ねるごとに「利き手禁止」「会話禁止」などの条件が加わり、会場は白熱した雰囲気に。ゲームを通じて、チームワークやコミュニケーションの重要性を実感してもらいました。

最後に「全仁会のコマーシャルを作ろう」というグループワークを行いました。1年間働いて感じた全仁会の魅力や職種紹介をまとめ、3分間のCMを制作。動画撮影も行い、どのグループも創意工夫を凝らし、協力しながら楽しそうに取り組んでいたのが印象的でした。

本研修が、新入職員として頑張ってきた自分自身を労い、2年目の目標に向けての活力となっていれば幸いです。これからも同期との繋がりを大切にし、さらなる成長を期待しています。

倉敷平成病院 人事部 Y

春の訪れを感じる季節となりました。皆さん、体調はいかがでしょうか?

以前ご紹介した冬野菜の種まきのその後についてお伝えします。

倉敷平成病院の駐車場にある桜並木の近くのプランターに、ほうれん草、水菜、はつか大根を育てています。昨年11月に患者さんと一緒に種まきをし、12月には間引きをしました。冷え込みが厳しい時期だったにも関わらず、皆さん黙々と作業をしてくださりました。

そしてこのたび3月7日、ついにほうれん草と水菜を収穫しました。「楽しかった」「久しぶりに土に触れてよかった」と、皆さん嬉しそうでした。はつか大根はまだ成長途中のため、引き続き大切に育てていきます。

また、収穫を手伝ってくださった患者さんが、収穫したほうれん草を使ったおひたしを作ってくださりました。元々入院前は料理をされていた方で、スタッフに手順を教えてくださるなど、久しぶりの調理に表情が普段と違いキリッと変わり、取り組まれていました。色んなスタッフに完成したおひたしを見てもらい、嬉しそうな様子でした。

また、収穫を手伝ってくださった患者さんが、収穫したほうれん草を使ったおひたしを作ってくださりました。元々入院前は料理をされていた方で、スタッフに手順を教えてくださるなど、久しぶりの調理に表情が普段と違いキリッと変わり、取り組まれていました。色んなスタッフに完成したおひたしを見てもらい、嬉しそうな様子でした。

今回は種まき・間引き・収穫に加え調理までしていただき、患者さんと成長を楽しみながらプランター活動ができました。次は夏野菜を大事に育てていけたらと思います。皆さんも受診に来られた際には、ぜひプランターにも寄ってみてください。

今回は種まき・間引き・収穫に加え調理までしていただき、患者さんと成長を楽しみながらプランター活動ができました。次は夏野菜を大事に育てていけたらと思います。皆さんも受診に来られた際には、ぜひプランターにも寄ってみてください。

回復期リハビリテーション病棟 公認心理師 N

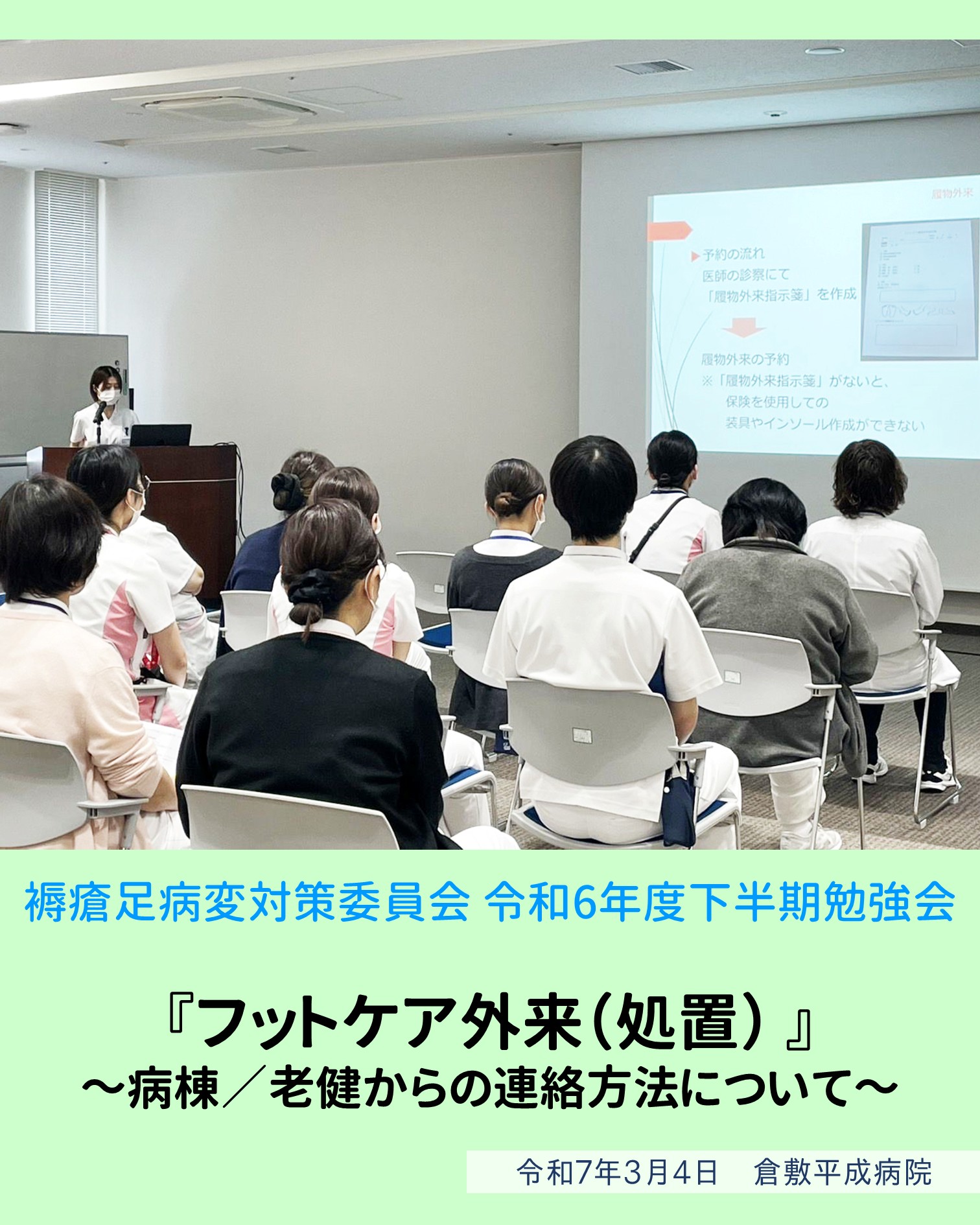

令和7年3月4日、褥瘡・足病変対策委員会主催の令和6年度下半期勉強会が開催されました。今回は、外来看護師・木村郁美主任による「フットケア外来(処置)~病棟/老健からの連絡方法について~」をテーマに講義が行われました。

令和7年3月4日、褥瘡・足病変対策委員会主催の令和6年度下半期勉強会が開催されました。今回は、外来看護師・木村郁美主任による「フットケア外来(処置)~病棟/老健からの連絡方法について~」をテーマに講義が行われました。

倉敷平成病院では、爪や足趾(そくし:足の指)の変形など、足の問題を専門に診る「フットケア外来」を開設しています。入院病棟や当グループ内の介護施設等からも受診される患者さんがおられるので、受診までの流れや受診後の連携方法について詳細な説明がなされ、理解が深まりました。

また、入院患者に対する「入院時足チェック」について、チェック項目ごとのアセスメントの視点を学びました。いくつかの症例を通じて、適切な介入方法や治癒の経過についても確認することができました。

健康な足を守ることは、ADLの維持や活力ある日常生活を送るために非常に重要です。今後も、健康な足で歩き続けられるよう、多職種で専門的な視点を共有し、足病変の早期発見・予防・治療に努めてまいります。

褥瘡足病変対策委員会委員 4西看護師 S

#倉敷平成病院 #褥瘡対策 #フットケア外来 #チーム医療 #適切なケア

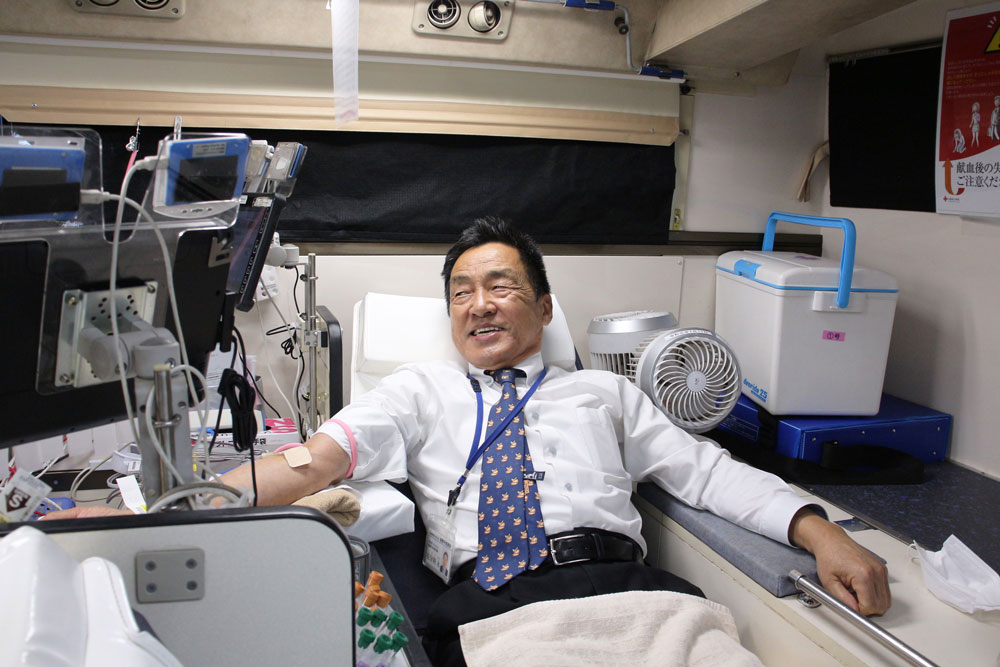

2月28日(金)14:30~16:15、当院に献血バスがやってきました。

当日はあいにくの曇り空ですっきりしない天気でしたが、20名の方が受付され、実際に献血された方は16名でした。

岡山県赤十字血液センターによると、全ての血液型の400ml血液が不足しているそうで、特にB型・AB型は非常に不足しており困っているとのことです。

献血予約や問診回答ができる献血Web会員サービスアプリ「ラブラッド」が2022年9月にリリースされ、献血に協力しやすいシステムも構築されています。

今回、献血にご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。次回も皆さんの積極的なご協力をお待ちしております。

秘書・広報部

※写真は許可を得て掲載しております。

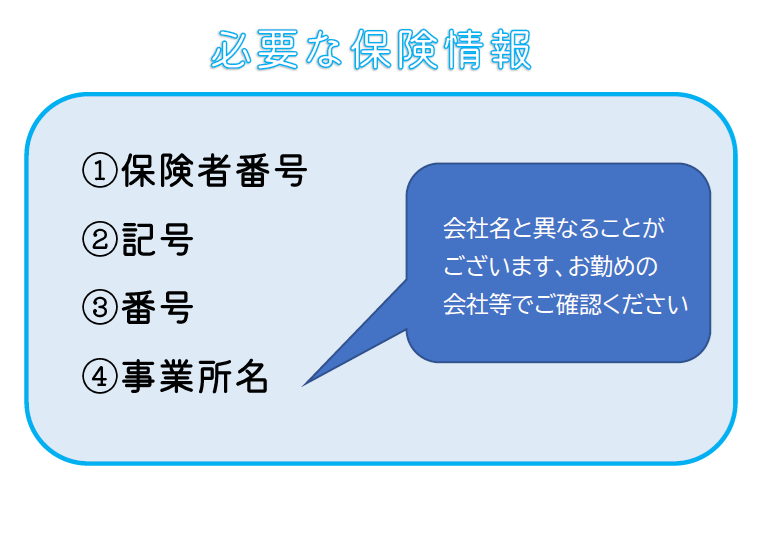

★令和7年度分の協会けんぽ健診の予約がスタートしています★

35歳以上74歳以下で全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)の被保険者の方は生活習慣病予防健診を助成金適応料金で受診することができます。

(検査項目・自己負担金額など詳しい情報は協会けんぽのホームページをご参照ください。)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat410/

令和7年度分の生活習慣病予防健診の予約は3月1日より既にスタートしています。

特に胃カメラ検査枠は例年早めに埋まりますので、胃透視検査から胃カメラ検査に変更を希望されている方はお早めにご連絡ください。

予約はお電話にて承っています。

保険情報に変更があった方・新患の方は保険情報が予約時に必要となりますのでご用意いただいたうえでお問い合わせください。

ただ、2024年12月2日より健康保険証の新規発行が行われなくなった関係で、

ただ、2024年12月2日より健康保険証の新規発行が行われなくなった関係で、

ご自身の保険情報の確認方法がわかりづらくなったと聞いています。

そこで、保険情報の確認方法の一部を紹介します。

【マイナ保険証をお持ちの方】

(マイナンバーカードと健康保険証の紐づけができている方)

・お手持ちのスマートホン等からマイナポータルにアクセスし「証明書」の項目内の「健康保険証」というボタンからアクセスすると確認ができます

・「資格情報のお知らせ」という書類が協会けんぽから届いているのでその書面に記載してあります

【マイナ保険証をお持ちでない方】

・「資格確認書」という書類が協会けんぽから届いているのでその書面に記載してあります

※現在お持ちの「健康保険証」も2025年12月1日迄(有効期限がある保険証の場合は記載期限迄)

は資格確認に使用できます

※受診日にお持ちいただく保険情報の確認手段に関しては案内書をご覧ください

生活習慣病予防健診は生活習慣病の発症や重症化の予防を目的とした血液検査や尿検査、

がん検診などが受けられる健診です。

健康診断は1年に1度受診していただくことが望ましいです。何かご不明な点がありましたら、お気軽に当センター迄お問い合わせください。

イニシャル M・N

令和7年3月9日(日)10時~11時30分、国民宿舎サンロード吉備路にて、岡山県備中県民局主催の 「ヨガで楽しく認知症予防・介護予防」 が開催されました。倉敷平成病院からは 脳神経内科部長 菱川望 医師 と 加藤 理学療法士 が講師として登壇し、認知症予防に関する講演とヨガの実技指導を行いました。会場には 46名 の参加者が集まり、大変有意義な時間となりました。

前半は、ヨガと認知症予防に関する講演でした。

前半は、ヨガと認知症予防に関する講演でした。

最初の30分間は、ヨガが認知症予防や健康維持にどのように役立つのか、科学的根拠を交えながら解説が行われました。 WHOの認知症予防ガイドライン をもとに、運動・身体活動、禁煙、血圧管理、バランスの取れた食事、糖尿病の管理などの重要性等が紹介されました。さらに、岡山県真庭市・井原市で実施した 一般介護予防事業 の事例を紹介し、ヨガが介護予防に及ぼす具体的な効果についての実践的な知見を共有しました。また、ヨガが脳に与える影響について、過去の研究事例をもとに詳しく解説され、参加者は熱心に聞き入っていました。

後半60分間は、実際にヨガを体験する時間となりました。椅子に座ったままできるヨガや 片鼻呼吸法 などが紹介され、菱川医師のリードのもと、参加者は呼吸のタイミングを意識しながらじっくりと取り組みました。初めてヨガを体験する方もおられたようで、理学療法士も補助することにより、皆さん集中して取り組まれていました。

後半60分間は、実際にヨガを体験する時間となりました。椅子に座ったままできるヨガや 片鼻呼吸法 などが紹介され、菱川医師のリードのもと、参加者は呼吸のタイミングを意識しながらじっくりと取り組みました。初めてヨガを体験する方もおられたようで、理学療法士も補助することにより、皆さん集中して取り組まれていました。

講座終了後には、参加者より「ヨガのポイントが理解できた」「これなら自宅でも続けられそう」「認知症予防に役立つことが分かり、今後も実践したい」といった前向きな感想が多く寄せられました。今後もこのような取り組みを通じて、健康増進や認知症予防の啓発活動を広げていければと思います。

広報課

#倉敷平成病院 #岡山県備中県民局 #認知症予防 #介護予防 #ヨガ

この度、リハビリセンターに超音波画像診断装置(以下、エコー)が1台導入されました。

エコーは、音波を利用して体内の臓器や組織の画像を作成する検査です。音波は非常に高い周波数(人間の耳には聞こえない)で、体内の異常や病変を検出するために使用されます。この検査は、痛みがなく、侵襲的でないため、妊娠中の方やお子様にも安心してご利用いただけます。エコーを用いることで筋肉や腱、靭帯、骨など運動器の観察ができ、CTやMRIのような静止画像だけでなく、リアルタイムで運動器の動的評価が行えます。

スポーツ現場においてエコーを使用することで医療スタッフやトレーナーが迅速かつ正確に選手の健康状態を把握し、必要な治療を行うことができます。

スポーツリハビリテーションセンターではアスリートの方が早期に回復し、安全にスポーツを楽しむことができるようサポートします。

エコーについてのお問い合わせ等はスタッフまでお声掛けください。

スポーツリハビリテーションセンター 副主任 H

#超音波画像診断装置 #エコー # 運動器エコー #倉敷平成病院 #スポーツリハビリテーションセンター #倉敷平成病院スポーツリハビリテーションセンター #理学療法 #作業療法 #スポーツリハビリテーション #アスレティックトレーナー

超高齢社会を迎える日本の課題の一つとして、認知機能が低下した高齢者の経済面をどう支援していくかという課題があります。わたしたちが日常生活を送る上でお金は切り離せない大切なものです。

昨今では、「金融老年学」という学問を広く普及しています。認知機能低下に伴い浮かびあがる経済面の課題、「これからのお金について」一緒に考えてみませんか?

日時 2025年3月8日(土)13時15分~16時

場所 くらしき健康福祉プラザ 5階プラザホール(倉敷市笹沖180)

講演 「認知症になったときに備える資産管理のポイントー安心できる未来のために―」

京都府立医科大学大学院医学研究科 精神機能病態学 教授 成本 迅 先生

講演「認知症の診断後から始める社会保障制度の利用-療養生活を経済面から支える方法-」

岡山県立大学 保健福祉学部 現代福祉科学 教授 竹本 与志人 先生

シンポジウム

京都府立医科大学大学院医学研究科 精神機能病態学 教授 成本 迅 先生

岡山県立大学 保健福祉学部 現代福祉科学 教授 竹本 与志人 先生

倉敷平成病院 認知症疾患医療センター センター長 涌谷 陽介 先生

株式会社中国銀行 コンサルティング営業部 担当者

参加費無料 当日受付でもご参加いただけます。

今、困られている方、そしてこれからのために知識として知っておきたい方、是非ご参加ください。

お問い合わせ 倉敷平成病院 認知症疾患医療センター ☎086-427-3535

#倉敷平成病院 #認知症疾患医療センター #もの忘れフォーラム #認知症になったときの資産管理 #金融老年学 #社会保障制度 #これからのお金について #一緒に学びませんか

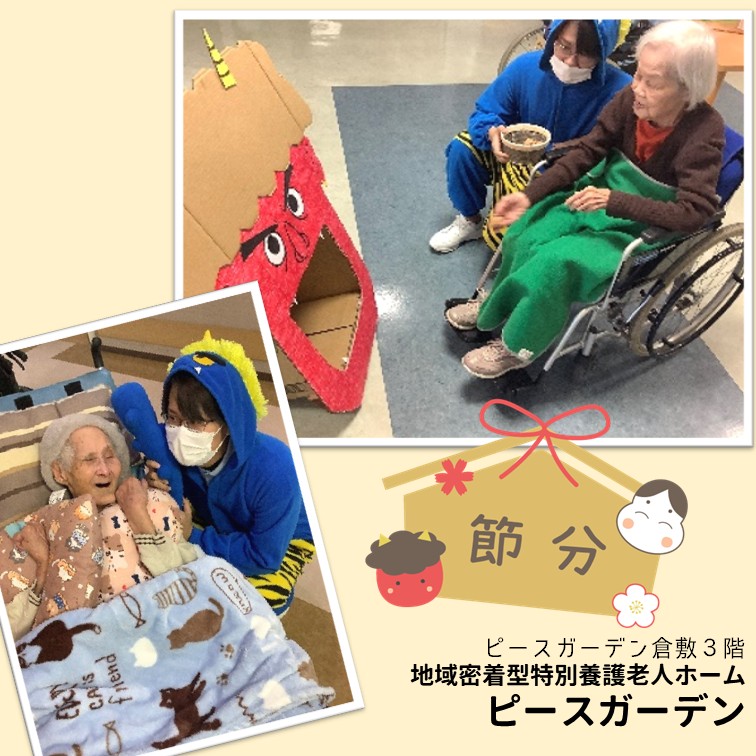

こんにちは!地域密着型特別養護老人ホーム ピースガーデン(以下、特養)です。

みなさんは特養にどのようなイメージをお持ちでしょうか?

「終の住処だから、いざという時しか入れない」「静かで落ち着いた場所」と思われている方も多いかもしれませんね。いいえ、そんなことはありません!!

特養には、要介護3~5の方がご入居されており、年齢層も60歳から100歳と幅広いです。

自力で移動できる方、ベッド上で過ごされる方など、状態もさまざま。

また、「認知症の方ばかりでは?」と思われがちですが、しっかり意思表示できる方も多くいらっしゃいます。館内では、演歌やアイドルの音楽、映画、お笑い番組、さらには恐怖映像まで、お好みに合わせたものが流れており、時にはテレビに向かってツッコミを入れたり、大笑いしたりと、にぎやかな雰囲気です。

さて、年が明け、あっという間に3月になりましたね。

特養では、毎月行事を開催しています。

1月 新年会

2月 節分

3月 ひな祭り ・・・など

今回は、先月の節分の様子をご紹介します♪

特養の節分は一味違います!

特養の節分は一味違います!

一般的に、節分といえば「豆まき」や「恵方巻」のイメージが強いですよね。

特養では、職員手作りの鬼のボードに、豆に見立てたボールを投げる「豆まき」を行いました。

皆さん、日頃の思いを込めて投げていたのか、とてもにこやかな表情でした♪

また、職員もご入居者の皆様と一緒に楽しみ、寝たきりの方は鬼のコスプレをした職員と記念撮影!

普段と違う雰囲気を感じ取られたのか、表情がとても豊かになっていました。

夕食には、恵方巻にちなんで巻き寿司が提供され、皆さんとても喜ばれていました♪

夕食には、恵方巻にちなんで巻き寿司が提供され、皆さんとても喜ばれていました♪

特養は、行事会だけが楽しいわけではありません!

普段から、ご入居の皆様と職員との関係性が築かれており、冗談や笑いの絶えない明るい雰囲気の中で過ごされています。

もちろん、介護に関しては 「安心・安全・丁寧」 を基本に、生活をしっかりサポートしています。

「特養ってどんなところ?」「興味があるけれど、実際の様子が気になる…」という方は、ぜひ見学にお越しください!

お待ちしております♪

地域密着型特別養護老人ホーム ピースガーデン 看護師 A

倉敷を歩こう!「第38回瀬戸内倉敷ツーデーマーチ」が

2025年3月8日(土)、9日(日)に開催されます。

倉敷平成病院のマスコットキャラクター「ぜっとくん」が2018年以来 7年ぶりに応援に参上します!

3月8日(土)の20キロ、10キロ、5キロの出発式に参加予定です。

参加される皆さんが楽しく健康的な一日を過ごせますように

3月8日(土)【1日目】

5km▶美観地区コース

10km▶酒津公園コース

20km▶高梁川コース

40km▶吉備真備コース

3月9日(日)【2日目】

5km▶美観地区コース

10km▶源平史跡コース

20km▶新熊野史跡コース

30km▶瀬戸大橋・鷲羽山コース

各コースの受付時間等はツーデーマーチのHPでご確認ください。

https://www.s-k-2day.info

※ぜっとくんの参加は3月8日(土)です。ツーデーマーチは当日参加も可能だそうです。

#倉敷平成病院 #ツーデーマーチ #第38回瀬戸内倉敷ツーデーマーチ #歩くよろこびふれあう心夢と歴史の瀬戸の道 #ぜっとくん

広報課

早く寒さが和らいで春がきてほしいと感じる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年は最強寒波が多く、例年より寒い日が多かったような気がします。

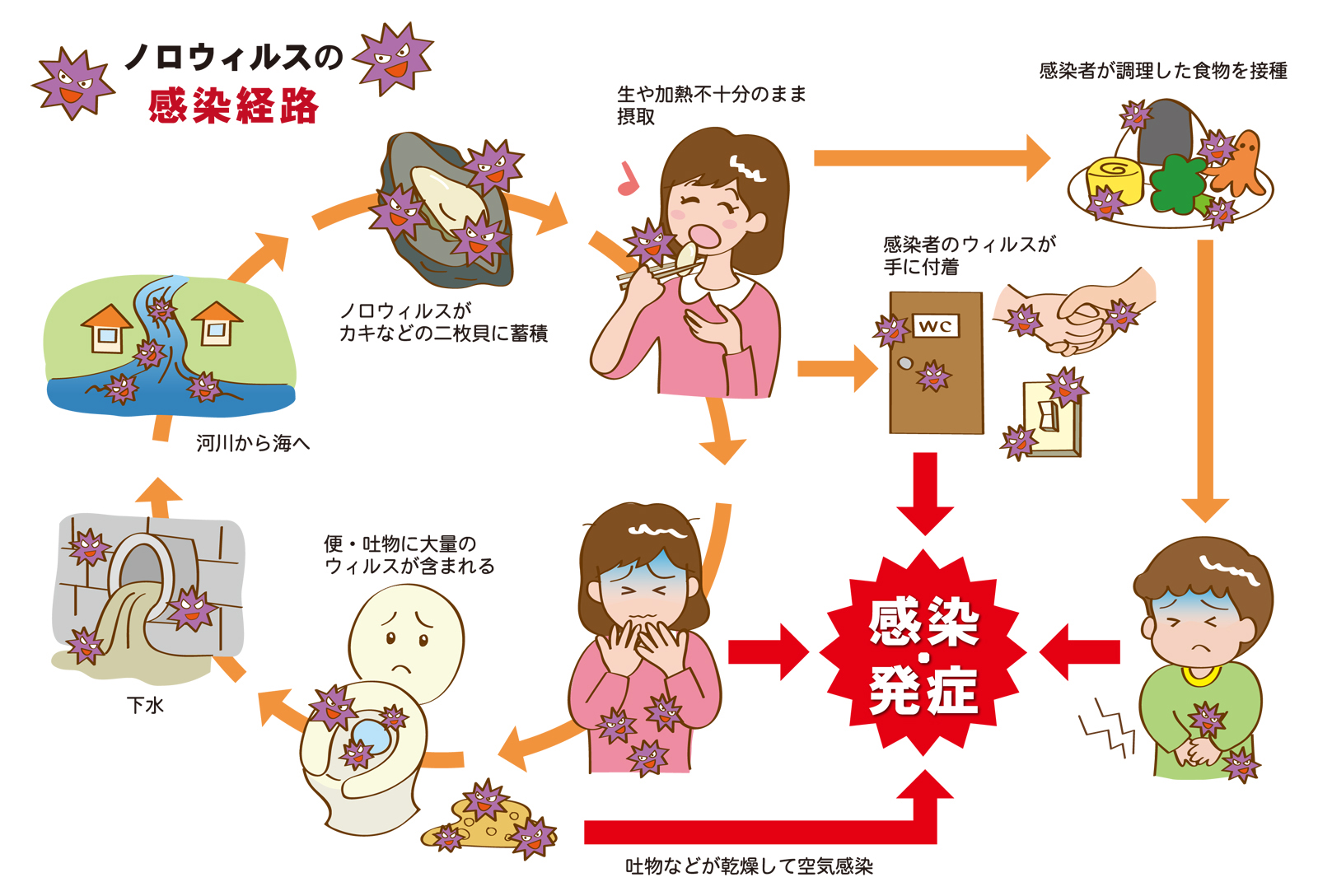

冬に流行する感染症といえばインフルエンザやノロウイルスがありますね。先日、岡山でもノロウイルスによる集団食中毒のニュースがありました。今日はこのノロウイルスについてお話ししたいと思います。

ノロウイルスは嘔気・嘔吐、下痢を主症状とする急性胃腸炎の原因となるウイルスの一つです。通常は特別な治療を必要とせずに数日で自然に回復しますが、体の弱い乳幼児や高齢者が感染すると度重なる嘔吐や下痢によって脱水状態に陥ることもあるので注意が必要です。

主な感染経路としては経口感染であるとされており、ノロウイルスに汚染された飲食物を口にすることによって感染するケースが多いとされています。

ノロウイルスはカキや、アサリなどの二枚貝に多く潜んでおり、十分に加熱せずに摂取すると感染する危険が高くなります。また、ウイルスが付着した調理者の手や調理器具を介して飲食物にノロウイルスが付着することも感染の原因となります。

ノロウイルスは感染者の吐物や便などと共に多く排出されるため、これらの汚物から感染が広がるケースも珍しくなく、保育園や高齢者施設などでは集団発生するケースも多いとされています。

ノロウイルス感染症を予防するには体内にノロウイルスを入れないことが重要です。そのためには、カキやアサリなどの二枚貝は火を通してノロウイルスを死滅させてから食べるようにすること、手洗いや調理器具の衛生管理を徹底して飲食物にノロウイルスを付着させないことが大切です。

身近に感染者がいる場合は流水と石鹸でこまめに手を洗い、マスク着用、タオルを共用しないなどの基本的な感染対策を行いましょう。また、ノロウイルスはアルコール消毒では死滅しないので、次亜塩素酸による身の回りの用品の消毒も大切です。

家庭にあるキッチンハイターなどを使って次亜塩素酸消毒薬を作ることができます。

<0.1%次亜塩素酸消毒薬の作り方>

①500mlのペットボトルに、ペットボトルのキャップ2杯分のハイターを入れる。

②水を足して全量を500mlにする。

嘔吐物のついた床や、直接手で触れるドアノブ、手すりを作成した次亜塩素酸消毒薬で拭き、その後水拭きします。汚れた衣類やシーツは付いた汚物を落としてから、先ほどの次亜塩素酸溶液に1時間浸して消毒するか、85℃以上の熱湯に1分間浸して消毒してから洗濯機で洗濯します。

感染者の便の中には症状が改善した後も3~7日間はウイルスが排出されるため、症状が改善して1週間くらいは徹底した感染対策を行うようにしましょう。

検査部 H.K

三寒四温の言葉通り温かさが入り混じる毎日ですが、体調などいかがでしょうか?

寒い時期には、身体を動かすことが億劫になり、運動ができていなかったという方もいらっしゃると思いますが、今回は春の訪れに合わせて運動をはじめられるようにいくつかポイントを話したいと思います。

1.短時間から始める

以前運動していた方も、いきなり張り切って運動を行うと、疲れや痛みがでることがあります。運動は続けて行い習慣化することが重要になってくるため、まずは無理なく行えるように短い時間から始め、余裕があれば徐々に時間を伸ばすようにしていきましょう。何をしたらいいか分からないという方はラジオ体操がおすすめです。ラジオ体操第一は13種類の運動で構成されており約3分間で行えます。しっかり行うと自転車に乗る、階段をゆっくり上がる程度の中等度の運動負荷と言われています。座っても行えるため、痛みや疲労に合わせて無理ない程度で行ってみましょう。

2.目標設定を行う

小さな目標でもいいので目標を設定し、それを達成できるようにしていきましょう。

例えば「月曜日と木曜日は10分歩く」、「週3回はストレッチをする」、「毎日今より5分長く歩く」、大きい目標としては「杖で歩けるようになる」、「買い物に歩いていけるようになる」など、これなら少し頑張ればできそうかなという目標を考えて取り組んでみましょう。

3.楽しむ

運動は楽しみながら行う事が続けていくコツでもあります。

ひとりで行うのが苦手な方は地域で行っている百歳体操やイベントに参加する。春の訪れを感じながら友人や近所の方とウォーキングやグランドゴルフに参加するのもいいかもしれません。自分が楽しく続けられるものややり方を見つけてみましょう。

今回は簡単に運動をはじめるポイントを伝えさせていただきましたが、

予防リハビリでは、「自分の健康管理を自分で行う」ことを大事にしており、リハビリスタッフが、筋力強化や腰痛予防など、個々の健康状態に応じたプログラムを提案しています。実際に自宅で実践する際に、間違った方法で行わないように、一緒に確認しながらトレーニングメニューを身につけていただいており、自分自身で運動や身体のケアが行えるようにしています。お配りしている自主トレーニングのファイルには、なにをどれだけ行ったか記録してもらう事で、運動の内容や負荷量を助言し、ご利用者さまの目標とすることをサポートできるようにしています。

もし予防リハビリに興味を持って下さいましたら一度お問い合わせください。

少しの運動が健康維持に繋がっていきます。まだ運動はしていないという方も、心身ともに元気な毎日を過ごせるように、これを機に運動をはじめていきましょう!!

予防リハビリ 理学療法士 K

◎お問合せ◎

社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院通所リハビリテーション(予防リハビリ)

TEL:086-427-1128(相談担当 妹尾祐介) ※営業時間 9:00~17:00

※イラスト:イラストACより

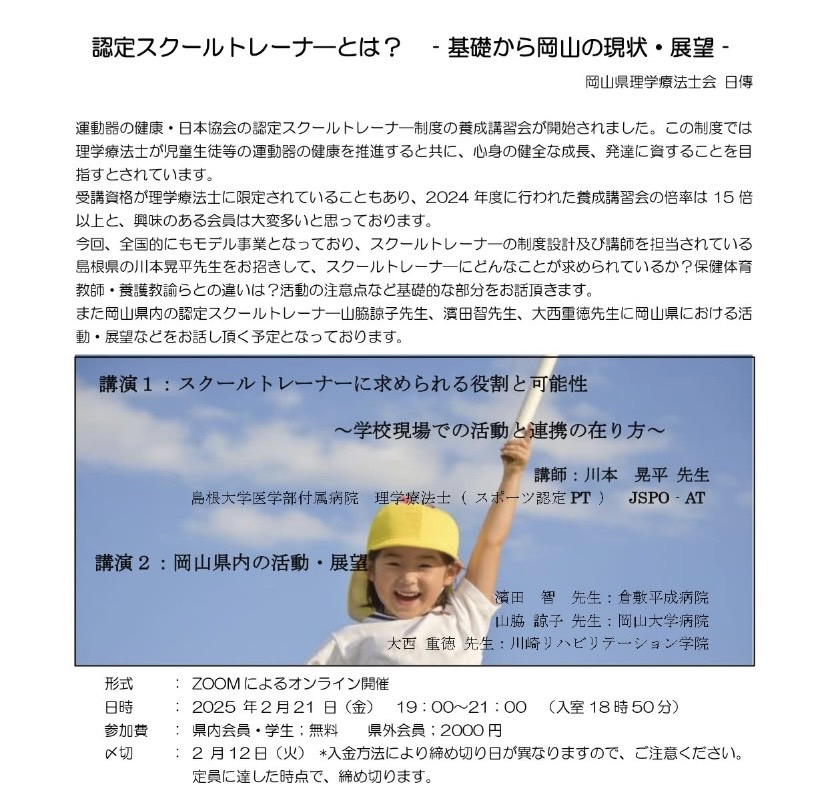

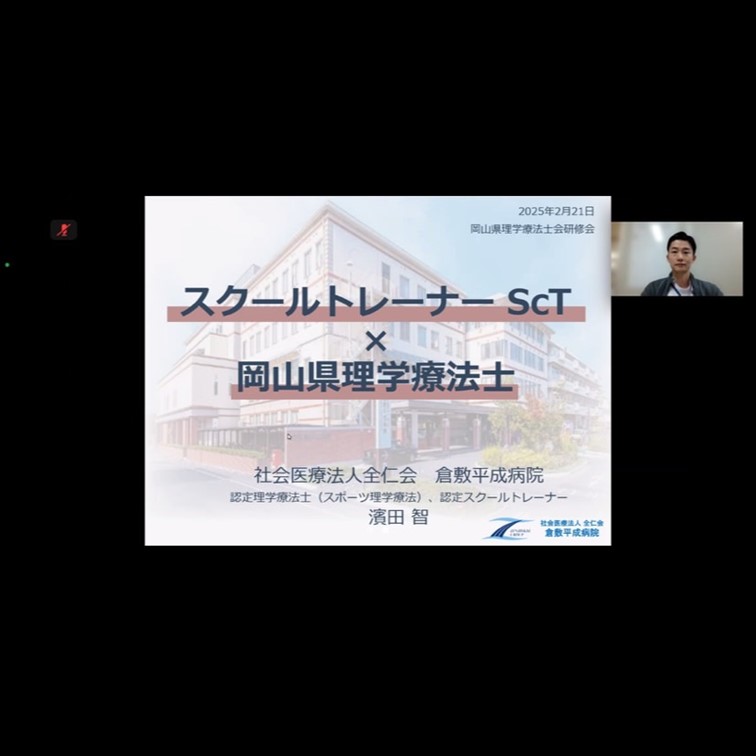

【岡山県理学療法士会研修会「認定スクールトレーナーとは?基礎から岡山県の現状と展望」報告】

2025年2月21日(金)に岡山県理学療法士会研修会「認定スクールトレーナーとは?基礎から岡山県の現状と展望」がオンラインにて開催されました。研修会の講演のうち講演2「岡山県内の活動・展望」で当センター 濱田理学療法士(認定スクールトレーナー:略してScT)が3人のうちの1人として演者を務めました。

認定スクールトレーナーは、2024年度から全国で開始された制度です。内閣府と文部科学省に承認を受けた資格で、現在、全国で130名、岡山県では3名が認定されています。理学療法士が医師と協力して地域の医療機関や地方自治体、教育委員会などと連携し児童生徒等の運動器の健康増進、運動器疾患・疾患予防に関わる教育・啓発や保健指導の支援・協力を行う活動です。当センター長の平川宏之医師(整形外科)も活動を支援しています。

今回の研修会では申込者数が140名を越えており、注目度の高さが伺えました。

私自身、今後も地域と連携を図りながら、活動を進めて参ります。

スポーツリハビリテーションセンター H

認定スクールトレーナーについては、運動器の健康・日本協会ホームページに掲載されています。(https://www.bjd-jp.org/trainer)

#倉敷平成病院スポーツリハビリテーションセンター #倉敷平成病院#スポーツリハビリテーションセンター#認定スクールトレーナー #ScT #理学療法士 #PT #運動器の健康・日本協会 #日本理学療法士協会 #岡山県理学療法士会

2月22日(土)、倉敷平成病院で「第32回呼吸療法研究会(主催:岡山県臨床工学技士会)」が開催され、会場の当院、会議室には参加者とスタッフ含め32名の方がご参加くださいました。本研究会のテーマは「体外式人工呼吸器とNPPV実践ハンズオンセミナー」と題して、IMI株式会社、日本光電工業株式会社の講師に講演いただきました。

今回、2社の人工呼吸療法機器について聴講後、参加者が講師から説明や指導を受ける体験型のハンズオンセッションを行い知識と実践的なスキルを習得していただきました。

はじめに、IMI(株)講師の先生より「体外式陽陰圧人工呼吸器」の特徴について講演されました。陽圧換気だけでなく体外的に陰圧をかけることで横隔膜の引下げと胸郭の広がりにより呼吸補助・離脱補助・排痰補助などの改善効果が期待できることから、近年、救急・集中治療領域においても臨床応用が広まっています。特徴的なモードは胸部理学療法として肺と気道からの分泌物の除去を目的に使用され、より生理的な呼吸管理の実現が可能となっています。ハンズオンセッションでは、参加者が体外式人工呼吸器を装着して実体験をしていただきました。

また、日本光電工業(株)講師の先生より「NPPV:非侵襲的陽圧換気」の基礎知識や特徴について講演されました。一般的に酸素化の指標は動脈血ガス分析やSpO2(経皮的動脈血酸素飽和度)を指標に換気のモニタリングを行いますが、換気低下が起こった場合にモニタリングに反映されるまで時間がかかり評価が適切に行えない可能性があります。

また、日本光電工業(株)講師の先生より「NPPV:非侵襲的陽圧換気」の基礎知識や特徴について講演されました。一般的に酸素化の指標は動脈血ガス分析やSpO2(経皮的動脈血酸素飽和度)を指標に換気のモニタリングを行いますが、換気低下が起こった場合にモニタリングに反映されるまで時間がかかり評価が適切に行えない可能性があります。

そこで安全な呼吸管理を目的として酸素投与中にPEtCO2(呼気終末二酸化炭素分圧)が測定可能な、NPPV専用マスクを用いることで、これまで困難とされてきたNPPV中のPEtCO2測定がリアルタイムにモニタリグ出来るようになり患者さんの容態を把握することが可能となりました。ハンズオンセッシンではNPPV専用マスクのフィッテイング方法やテストラング(テスト用の肺)を用いて自発呼吸サポートの実体験をしていただきました。

今回、座学に加えてハンズオンセッションを交えたことで、講演で得た知識を踏まえて実体験できたことが技術の習得に効果的であったと思われ、参加者の皆様には貴重な経験を提供できた研究会となりました。本研究で得られた知識や技術を、臨床現場で役立てていただけるものと期待しています。

引き続き、岡山県臨床工学会では呼吸療法セミナーや呼吸療法研究会といった知識を学ぶ場を提供していきたいと思います。

倉敷平成病院 CE副主任(岡山県臨床工学技士会 呼吸療法委員会) T