夜空の月が冴えわたる季節となりました。

残り1枚となったカレンダーに物寂しさを覚える今日この頃ですがみなさまお健やかにお過ごしでしょうか。

さて【介護手当】をご存知でしょうか?

在宅において、ねたきり高齢者等を介護している方(介護者)を対象に支給される手当です。

以下、その概要です。

●支給対象者(介護者)及び支給要件

①倉敷市内に6ヵ月以上住所を要している人

②寝たきり高齢者等を介護した期間が年度内(4月~翌年3月)において6ヵ月以上であること。ただし、前年度分の介護手当の支給を受けていない場合に限り、前年度の介護期間を通算することができます。

※寝たきり高齢者等が医療機関、社会福祉施設(施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)、介護保険施設等への入院(入所)中の期間は介護期間から除くこと

※寝たきり高齢者等を複数で介護している場合は、主たる介護者であること

※介護を業としていないこと

●「ねたきり高齢者」とは

倉敷市内に6ヵ月以上住所を有し、日常生活を営むうえで、常時、他の者の介護を必要とする状態が6ヵ月以上続いている

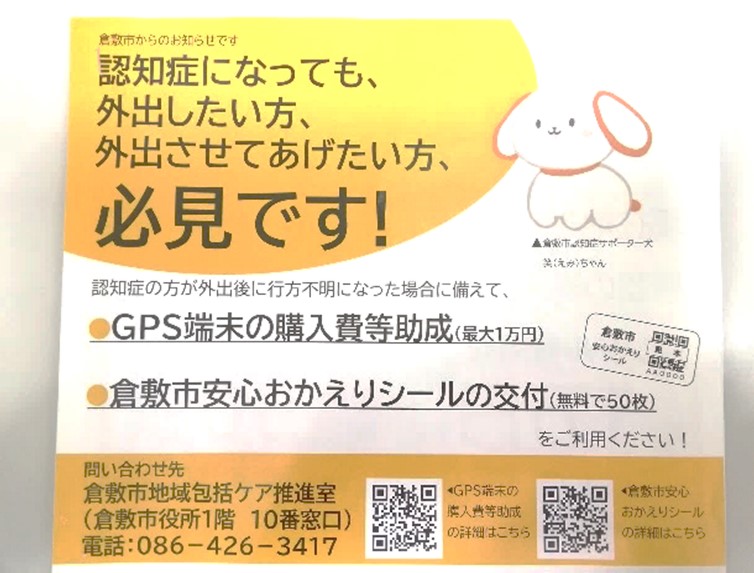

(1)65歳以上のねたきり高齢者

(2)65歳以上の認知症高齢者

(3)20歳以上の重度の障がいを有する者

①身体障がい者手帳 1・2級

②療育手帳A

③精神障がい者保健福祉手帳 1級

のうち認定基準に該当する者をいいます。

●支給額

年額 4万円(年1回支給)

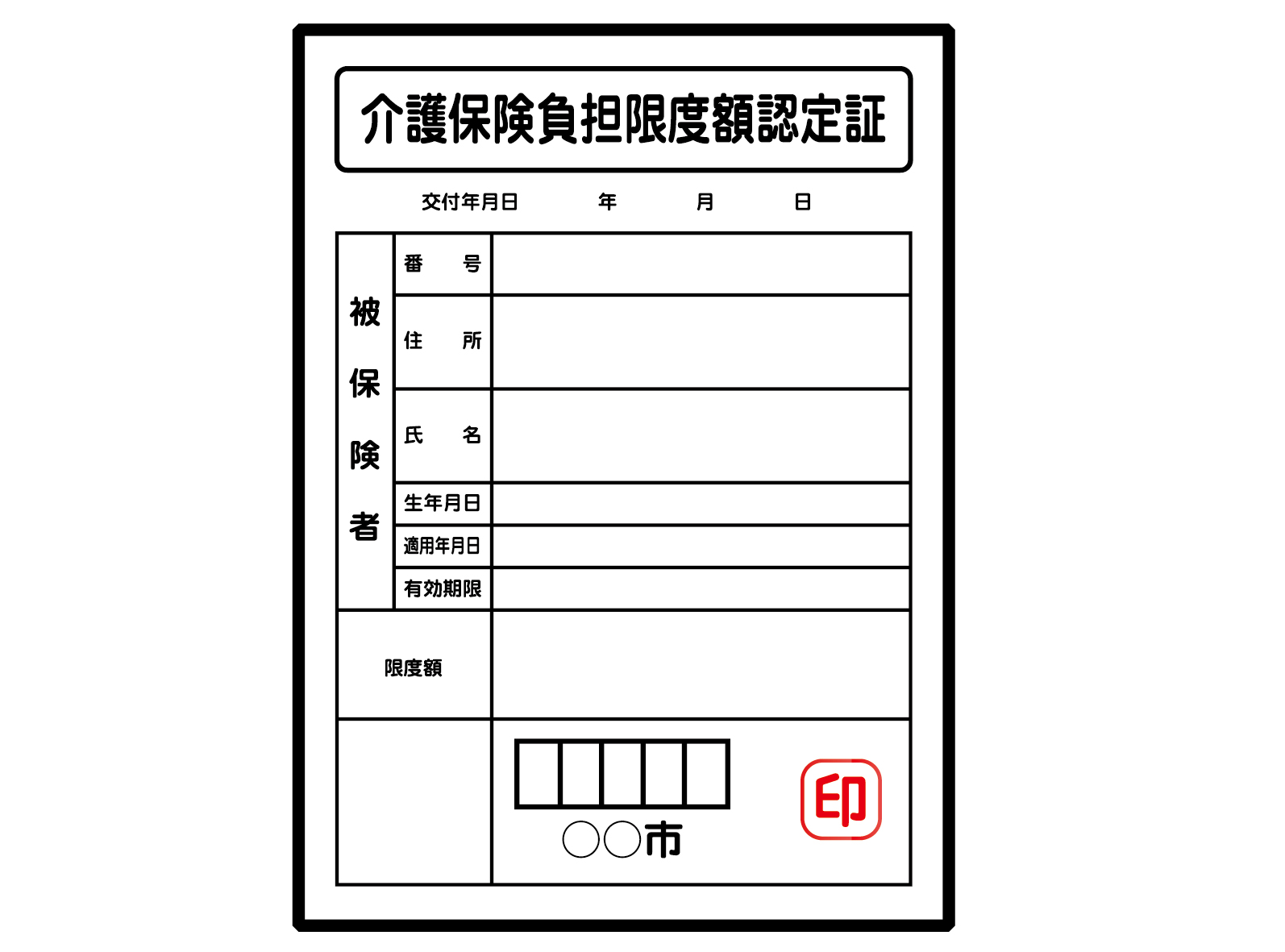

■申請に必要なもの

・支給申請書

・対象者状況調査表(民生委員用)

・医師の診断書

※「支給申請書」は、チェック表も含みます。

※特別障がい者手当受給中の方は「対象者状況調査表」、「医師の診断書」は必要ありません。

私も対象になるかも?という方でまだ手続きをされていない方や、詳しく説明を聞いてみたい、という方は、担当のケアマネジャー、もしくは倉敷市役所健康長寿課に相談してみてください。

*私たち全仁会ケアマネジャーは、高齢者が可能なかぎり住み慣れた地域において日常生活が送れるように介護だけでなく、保健、医療、福祉に関する総合的な支援を行うことができるように努めています。ぜひ、お気軽に相談ください。*

寒さが日毎に増してまいります。

お体に気を付けてお過ごしください。

ケアプラン室 N

イラスト:イラストac