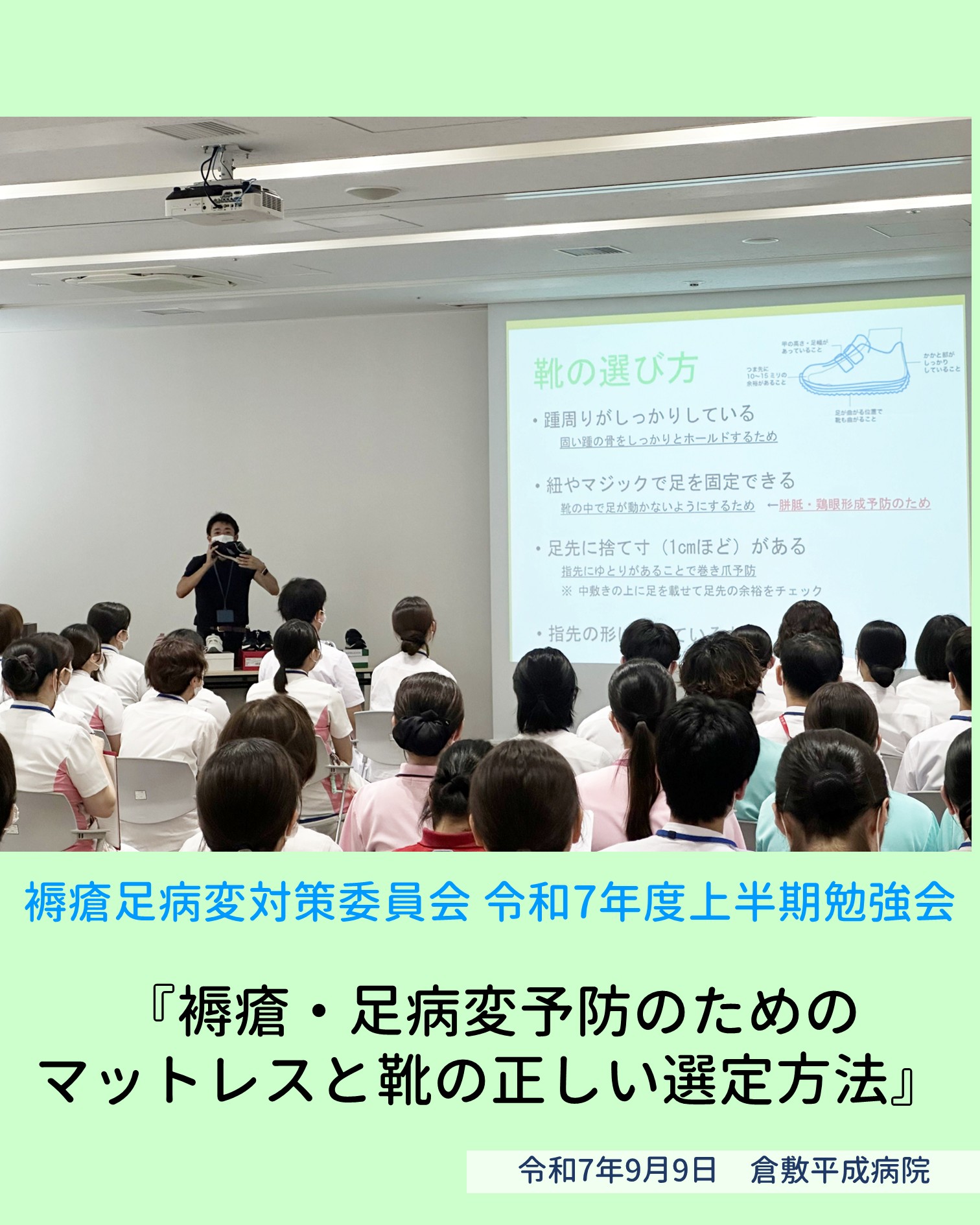

9月9日(火)、褥瘡・足病変対策委員会主催の令和7年度上半期褥瘡勉強会を「褥瘡・足病予防のためのマットレスと正しい靴の選び方」をテーマに開催しました。

外部講師の先生をお招きし、靴とマットレスの大切さについて学びました。

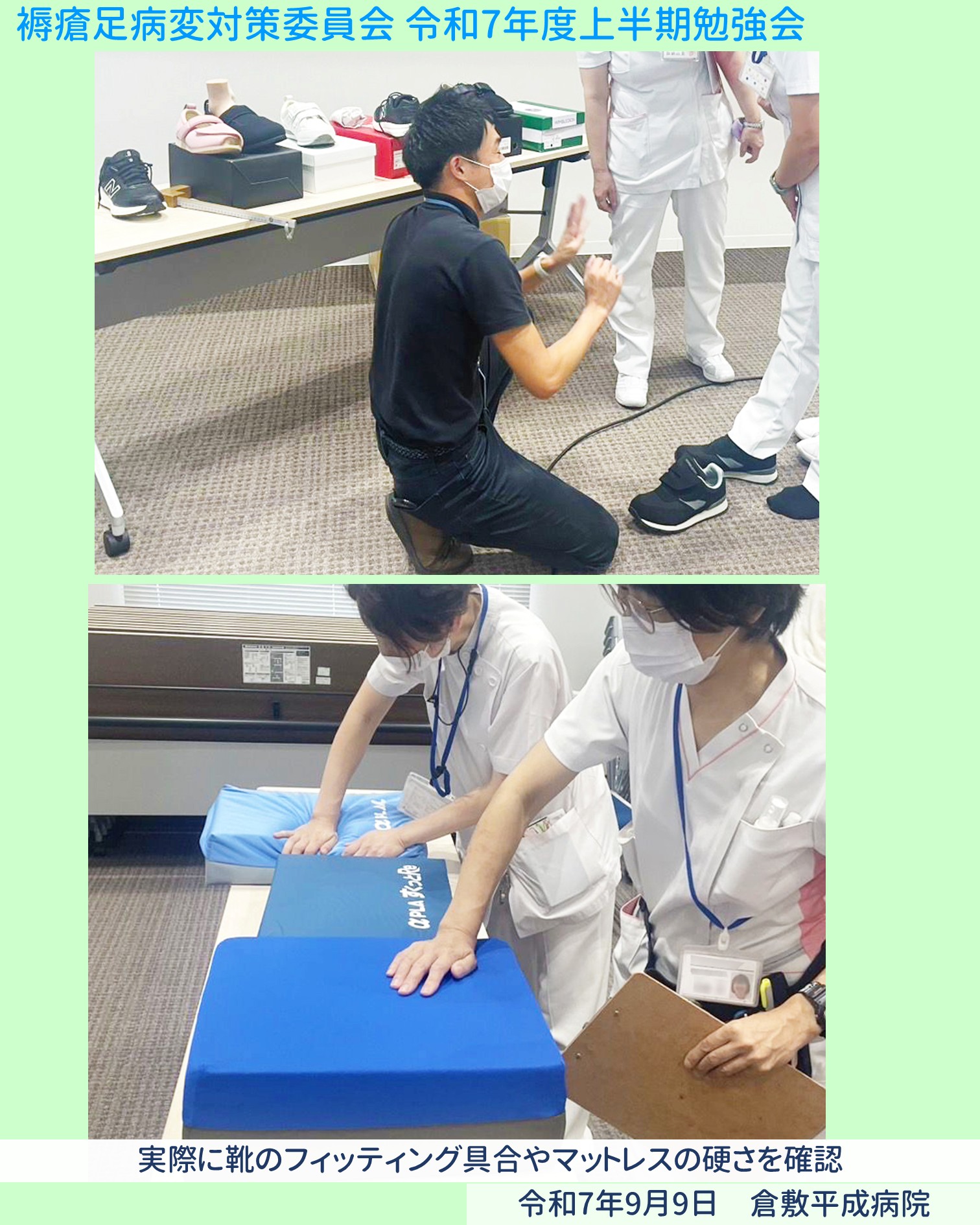

靴の選び方については、かかとに合わせて履くこと、適度なゆとりがあり、マジックベルトやひもで、調整可能な靴が望ましいことを学びました。また、足底が安定し足への負担が少ない靴が適切であり、ファスナーやマジックベルトの靴は、脱ぎ履きの容易さと調整のしやすさから高齢者に特に適していることが示されました。

マットレスについては、回復や休息を支えるために欠かせないものであり、皮膚の状態や介護度によって選択が異なるため、看護師だけでなく多職種で連携しながら適切なマットレスを選択することの重要性を再確認しました。一人ひとりに合ったマットレスの選定が、褥瘡や足病変の予防の第一歩となります。

マットレスについては、回復や休息を支えるために欠かせないものであり、皮膚の状態や介護度によって選択が異なるため、看護師だけでなく多職種で連携しながら適切なマットレスを選択することの重要性を再確認しました。一人ひとりに合ったマットレスの選定が、褥瘡や足病変の予防の第一歩となります。

今回学んだ内容を日々の業務に活かし、患者さんのケアはもちろん、ご家族へのアドバイスにも積極的に反映してまいりたいと思います。

グランドガーデン南町 褥瘡・足病変対策委員会委員 介護福祉士 S

令和7年3月4日、褥瘡・足病変対策委員会主催の令和6年度下半期勉強会が開催されました。今回は、外来看護師・木村郁美主任による「フットケア外来(処置)~病棟/老健からの連絡方法について~」をテーマに講義が行われました。

令和7年3月4日、褥瘡・足病変対策委員会主催の令和6年度下半期勉強会が開催されました。今回は、外来看護師・木村郁美主任による「フットケア外来(処置)~病棟/老健からの連絡方法について~」をテーマに講義が行われました。

また、日本光電工業(株)講師の先生より「NPPV:非侵襲的陽圧換気」の基礎知識や特徴について講演されました。一般的に酸素化の指標は動脈血ガス分析やSpO2(経皮的動脈血酸素飽和度)を指標に換気のモニタリングを行いますが、換気低下が起こった場合にモニタリングに反映されるまで時間がかかり評価が適切に行えない可能性があります。

また、日本光電工業(株)講師の先生より「NPPV:非侵襲的陽圧換気」の基礎知識や特徴について講演されました。一般的に酸素化の指標は動脈血ガス分析やSpO2(経皮的動脈血酸素飽和度)を指標に換気のモニタリングを行いますが、換気低下が起こった場合にモニタリングに反映されるまで時間がかかり評価が適切に行えない可能性があります。

今後は、創部の状態を的確に観察し、早期に適切な治療を行うことで、看護やケアに活かしていきたいと思います。また、褥瘡の発生には様々な要因が関与しているため、医師や看護師だけでなく、理学・作業療法士、薬剤部、管理栄養士、MSWなど、多職種が連携し、それぞれの視点を活かして褥瘡予防と治療に取り組んでいく必要性を改めて感じました。

今後は、創部の状態を的確に観察し、早期に適切な治療を行うことで、看護やケアに活かしていきたいと思います。また、褥瘡の発生には様々な要因が関与しているため、医師や看護師だけでなく、理学・作業療法士、薬剤部、管理栄養士、MSWなど、多職種が連携し、それぞれの視点を活かして褥瘡予防と治療に取り組んでいく必要性を改めて感じました。

セミナーを通じ、ご本人さん・家族の意思決定支援では、多職種の連携が重要であることを学び、全仁会グループのみならず地域で支えていけるように他施設とも連携を密にし、高齢者が望む生活ができるよう支えていきたいと思います。

セミナーを通じ、ご本人さん・家族の意思決定支援では、多職種の連携が重要であることを学び、全仁会グループのみならず地域で支えていけるように他施設とも連携を密にし、高齢者が望む生活ができるよう支えていきたいと思います。