2月19日(土)、9時10分~12時で、第9回ホスピタルデザイン研究会「変化から進化へ病院広報の展開―先進事例に学ぶ、マーケティングと広報戦略―」に、当院 広報課3名がWEBで参加しました。

ホスピタルデザイン研究会は、川崎医療福祉大学医療福祉デザイン学科に事務局がおかれています。

ホスピタルデザイン(病院環境における様々な問題を発見あるいは予想し、それを解決するためにデザインを応用する行為全般)に関する包括的研究の発展と知識の交流を図り、その成果を普及すること等を目的として設立運営されています(ホスピタルデザイン研究会会則より一部抜粋)。

年に一度、研究会が開催されています。昨年はオンライン開催、今年はハイブリッド開催でした。会場となった岡山博愛会病院は、院内をリニューアル後、回復期リハビリテーション病棟を新規で運営される等、変革を遂げておられる病院です。

今回のプログラムは以下の通りです

演題発表

1) 健康でエンジョイなまちづくり新しい病院広報~患者様向け病院スマホアプリ開発~ ネットクリエイツ株式会社

2) 病院の変革に伴う地域へのインフルエンサー~デザインを活用した入退院サポートセンターの挑戦~ 岡山博愛会病院

3) 地域連携室との集患活動で紹介患者増に貢献 調布東山病院

4) 広報をRethink して病院全体を変える~日下部記念病院リブランディングプロジェクト~ 日下部記念病院

特別講演

病院の未来をデザインする~「デザイン」は誰を幸せにするためのものでしょうか?~

岡山博愛会病院 事務局長 三宅 謙太郎氏

最初の演題では、岡山旭東病院で導入されたアプリ「旭東SUN」の導入についての内容でした。院内マップや待ち時間がリアルタイムで表示されるもので、患者さんの満足度向上にも一役かっているようでした。

他にもコロナ禍だからこそできることと前向きにとらえて、写真展やあえてアナログな紙媒体の充実等の取り組みが紹介され、患者さんの益への取り組みが、職員のモチベーションアップにもつながり、よい循環ができていることに気づきました。

私たちも、現場の声をしっかり取り入れ、多職種と協力して今後の活動を実践していきたいと気持ちを新たにした機会となりました。

秘書広報課 M

こんにちは。ヘイセイ訪問入浴です。

こんにちは。ヘイセイ訪問入浴です。 初めまして新人作業療法士のKと申します。

初めまして新人作業療法士のKと申します。

事前に岡山県共通予約システムまたはコールセンターでご予約された方(1日約120名)に向けて、14時からと14時30分からの2回に分け、密にならないよう十分感染対策に配慮しながら接種を行いました。

事前に岡山県共通予約システムまたはコールセンターでご予約された方(1日約120名)に向けて、14時からと14時30分からの2回に分け、密にならないよう十分感染対策に配慮しながら接種を行いました。 ■接種対象者

■接種対象者

日本高血圧学会では、一日の食塩摂取を6g未満と推奨しています。(ちなみに私は昨年、倍近くありました)

日本高血圧学会では、一日の食塩摂取を6g未満と推奨しています。(ちなみに私は昨年、倍近くありました)

1月21日(金)、ショートステイでは新年会が開催されました。

1月21日(金)、ショートステイでは新年会が開催されました。 最近テレビやドラマで取り上げられ、以前よりも放射線技師について知ってもらえるようになりました。

最近テレビやドラマで取り上げられ、以前よりも放射線技師について知ってもらえるようになりました。 老健では薬剤師も働いていることをご存じでしょうか?

老健では薬剤師も働いていることをご存じでしょうか?

「もう2月なのか・・・」と。みなさんはいかがでしょうか?

「もう2月なのか・・・」と。みなさんはいかがでしょうか? 節分当日は、感染対策で皆さん集まって運動会のように一斉に投げ入れることは出来ませんでしたが、職員が1人1人近くまで箱を運び「鬼は外!!」と言いながら投げておられました。ある方は、鬼の面を付けた職員に向けて玉を投げていたとか・・・。

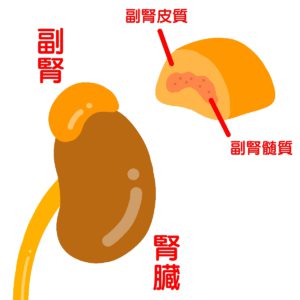

節分当日は、感染対策で皆さん集まって運動会のように一斉に投げ入れることは出来ませんでしたが、職員が1人1人近くまで箱を運び「鬼は外!!」と言いながら投げておられました。ある方は、鬼の面を付けた職員に向けて玉を投げていたとか・・・。 副腎は1個が5g前後で、径は数cm程度の扁平な円盤状ないし半月状の中央部が厚くなっている臓器で、左右の腎臓の上端に接しています。副腎髄質と副腎皮質で構成され、それぞれ異なる内分泌機能を有します。

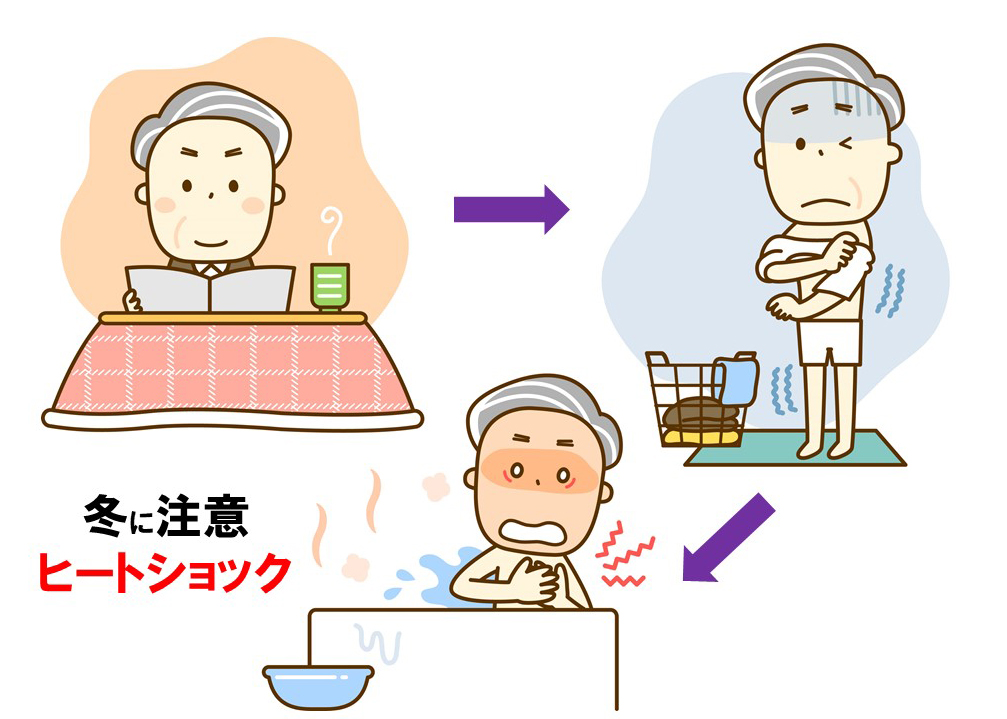

副腎は1個が5g前後で、径は数cm程度の扁平な円盤状ないし半月状の中央部が厚くなっている臓器で、左右の腎臓の上端に接しています。副腎髄質と副腎皮質で構成され、それぞれ異なる内分泌機能を有します。 すっかり真冬の気温となり、まだまだ寒い日が続きますね。

すっかり真冬の気温となり、まだまだ寒い日が続きますね。

現在、毎年2月は生活習慣病予防月間(

現在、毎年2月は生活習慣病予防月間( 今日は、ユニット2で行われているリハビリの様子についてご紹介していきます。

今日は、ユニット2で行われているリハビリの様子についてご紹介していきます。 ユニット2で過ごされるご利用の方には、マシンを使用し上肢・下肢の筋力強化、全身耐久性の向上を図るレストレーターなどを実施しています。

ユニット2で過ごされるご利用の方には、マシンを使用し上肢・下肢の筋力強化、全身耐久性の向上を図るレストレーターなどを実施しています。 ユニット2では、今後も自分でできることが1つでも増え、ご利用の方の生活の質が改善することを目標にサポートさせていただきます。

ユニット2では、今後も自分でできることが1つでも増え、ご利用の方の生活の質が改善することを目標にサポートさせていただきます。 2月3日は節分でした。

2月3日は節分でした。 2月といえば「節分」ですが、節分の由来をご存じでしょうか? 豆まきは、季節の変わり目に起こりがちな病気や災害を鬼に見立て、それを追い払う儀式。追儺(ついな)という鬼払いの儀式が広まったもので、厄払いと新年の幸せを願うとされていおります。倉敷老健では2月3日に恵方巻きにちなんで巻き寿司を召し上がって頂いています。入所者の皆様は、今年の恵方「北北西微北」を向いて、声は出さず(感染予防)、各々願い事を思い浮かべながら召し上がられました。ちなみに私の願い事は「一日も早くコロナウイルスが終息し、入所者様がご家族と会えて、すべての人が以前の生活様式に戻れますように~」です。まだまだ大変な日が続きますが、「病は気から」の言葉にもあるように、その人の心の持ち方しだいです。元気に笑って過ごしましょう!!

2月といえば「節分」ですが、節分の由来をご存じでしょうか? 豆まきは、季節の変わり目に起こりがちな病気や災害を鬼に見立て、それを追い払う儀式。追儺(ついな)という鬼払いの儀式が広まったもので、厄払いと新年の幸せを願うとされていおります。倉敷老健では2月3日に恵方巻きにちなんで巻き寿司を召し上がって頂いています。入所者の皆様は、今年の恵方「北北西微北」を向いて、声は出さず(感染予防)、各々願い事を思い浮かべながら召し上がられました。ちなみに私の願い事は「一日も早くコロナウイルスが終息し、入所者様がご家族と会えて、すべての人が以前の生活様式に戻れますように~」です。まだまだ大変な日が続きますが、「病は気から」の言葉にもあるように、その人の心の持ち方しだいです。元気に笑って過ごしましょう!!

さて、みなさんは“ヤングケアラー”という言葉をお聞きになったことはありますか?

さて、みなさんは“ヤングケアラー”という言葉をお聞きになったことはありますか?