5月も終わりごろとなり、蒸し暑い日も続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

今回は、通所リハビリでの言語療法について紹介したいと思います。当通所リハビリには2名の言語聴覚士が在籍しており、ご利用の方へリハビリを提供しています。ところでみなさんのなかには「言語聴覚士」という職種に聞き馴染みのない方もいらっしゃるのではないでしょうか。言語聴覚士は障害をお持ちの方に言語療法を行い、機能の回復を図っていきます。

言語療法とは、①言語障害(失語症)、②喋ることや飲み込みの障害(構音・嚥下障害)、③脳の働きの障害(認知・高次脳機能障害)がある方を対象として、訓練や指導・援助などを行っています。それぞれの障害によって症状や訓練内容は異なりますが、当通所リハでは「機能低下を予防し、自分らしい生活を送ることができる」を目標に支援させていただいています。ここからは、具体的な症状や訓練内容をご紹介していこうと思います。

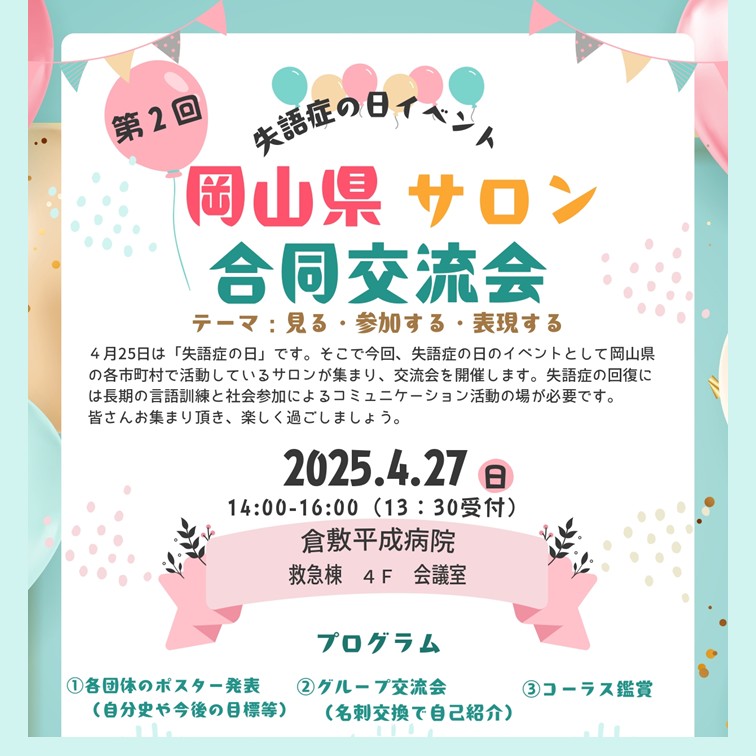

○失語症

脳の損傷を原因に言葉を聞いて理解することや話すこと、文字を読んだり書いたりすることが難しくなることがあります。失語症の症状や程度は様々です。訓練として、絵が描かれたカードやプリントを使用して、言葉を聴いて理解する練習や文字を読んで理解する練習、物の名前を答える・説明する練習を実施しています。

○構音・嚥下障害

病気や加齢が原因で発声発語器官(口や舌、喉など)の筋力低下や麻痺が生じ、喋りにくさや飲み込みにくさ、食事でのムセ等の症状が見られます。訓練として、舌を動かす練習や筋力強化、パタカラ体操、早口言葉などの練習を実施しています。また、適宜ご利用の方のお食事の様子を確認し、安全に食事が行える方法や食事形態等について検討し、必要に応じてご家族様への情報提供を実施しています。

○高次脳機能障害

病気や事故などによる脳の損傷が原因で注意力や思考力の低下、感情のコントロールが難しい、物事を計画的に行うことが難しいといった症状が見られることがあります。この高次脳機能障害は「目に見えない症状」であるためご家族様や周囲の方も気づきにくいことがあります。訓練として、プリントやトランプ、積み木などの物品を使用した練習を実施しています。

このように1対1での個別リハビリを実施しています。また、個別リハビリ以外にも口腔機能や嚥下機能の低下の疑いがある方に対し、定期的に嚥下機能の評価や自主トレーニングの指導等も実施しています。ご自宅での生活で気になることや飲み込みのことで困っていることなどあれば、お気軽にご相談ください。

倉敷老健通所リハビリテーション 言語聴覚士 S.H

倉敷老健通所リハビリテーション 電話 086-427-1192

写真はイメージです。(写真AC)

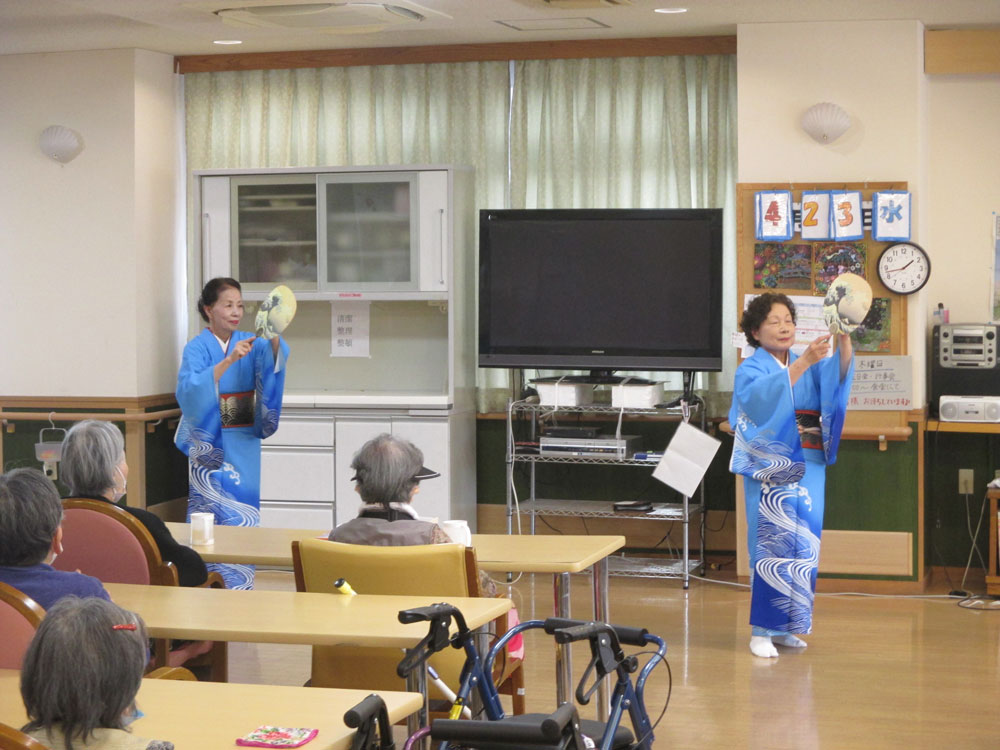

またコーラス鑑賞では、音楽療法のボランティア講師の伴奏にあわせて、懐かしい歌をくちずさんだり楽器を奏でたりと、会場は笑顔と歌声に包まれました。失語症があっても歌だと言葉がでてくる場合もあります。歌を通して心が通い合う、そんな力強い瞬間が随所に見られました。

またコーラス鑑賞では、音楽療法のボランティア講師の伴奏にあわせて、懐かしい歌をくちずさんだり楽器を奏でたりと、会場は笑顔と歌声に包まれました。失語症があっても歌だと言葉がでてくる場合もあります。歌を通して心が通い合う、そんな力強い瞬間が随所に見られました。 倉敷平成病院では今後も、失語症をはじめとする言語障害に向き合い、医療と支援の両面から、地域に根ざした活動を続けてまいります。

倉敷平成病院では今後も、失語症をはじめとする言語障害に向き合い、医療と支援の両面から、地域に根ざした活動を続けてまいります。

こんにちは、グループホームのぞみです。

こんにちは、グループホームのぞみです。

それぞれ植木や花で「春・夏・秋・冬」を表現しています。春の庭にはハナミズキ、夏の庭にはスイカやトマトの鉢植え、秋の庭には紅葉、冬の庭には梅の木など季節ごとに楽しめるようになっています。

それぞれ植木や花で「春・夏・秋・冬」を表現しています。春の庭にはハナミズキ、夏の庭にはスイカやトマトの鉢植え、秋の庭には紅葉、冬の庭には梅の木など季節ごとに楽しめるようになっています。

「膝が悪いのよ」「腰が痛くなるね」など言われながらもお手伝いしてくださいました。黙々と一心不乱に雑草と戦っている方、仲の良い方同士でおしゃべりをしながら時々手が止まっている方(笑)、皆様のおかげでアッと言う間にきれいになりました。ご協力ありがとうございました。

「膝が悪いのよ」「腰が痛くなるね」など言われながらもお手伝いしてくださいました。黙々と一心不乱に雑草と戦っている方、仲の良い方同士でおしゃべりをしながら時々手が止まっている方(笑)、皆様のおかげでアッと言う間にきれいになりました。ご協力ありがとうございました。

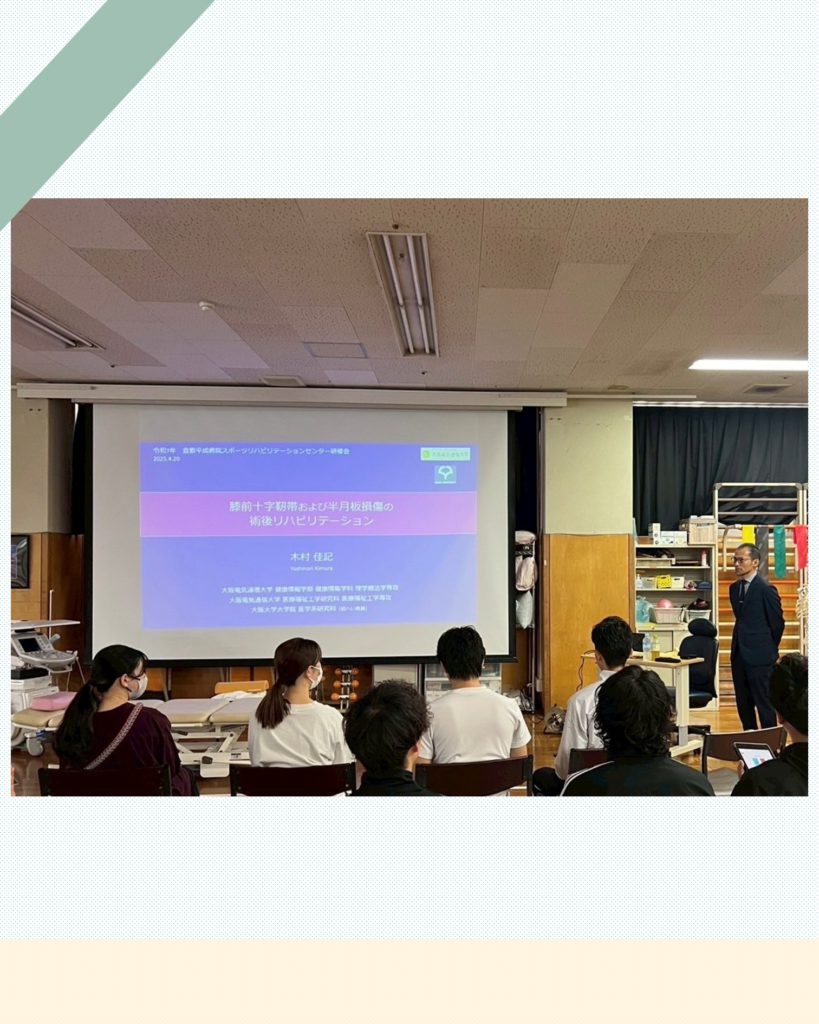

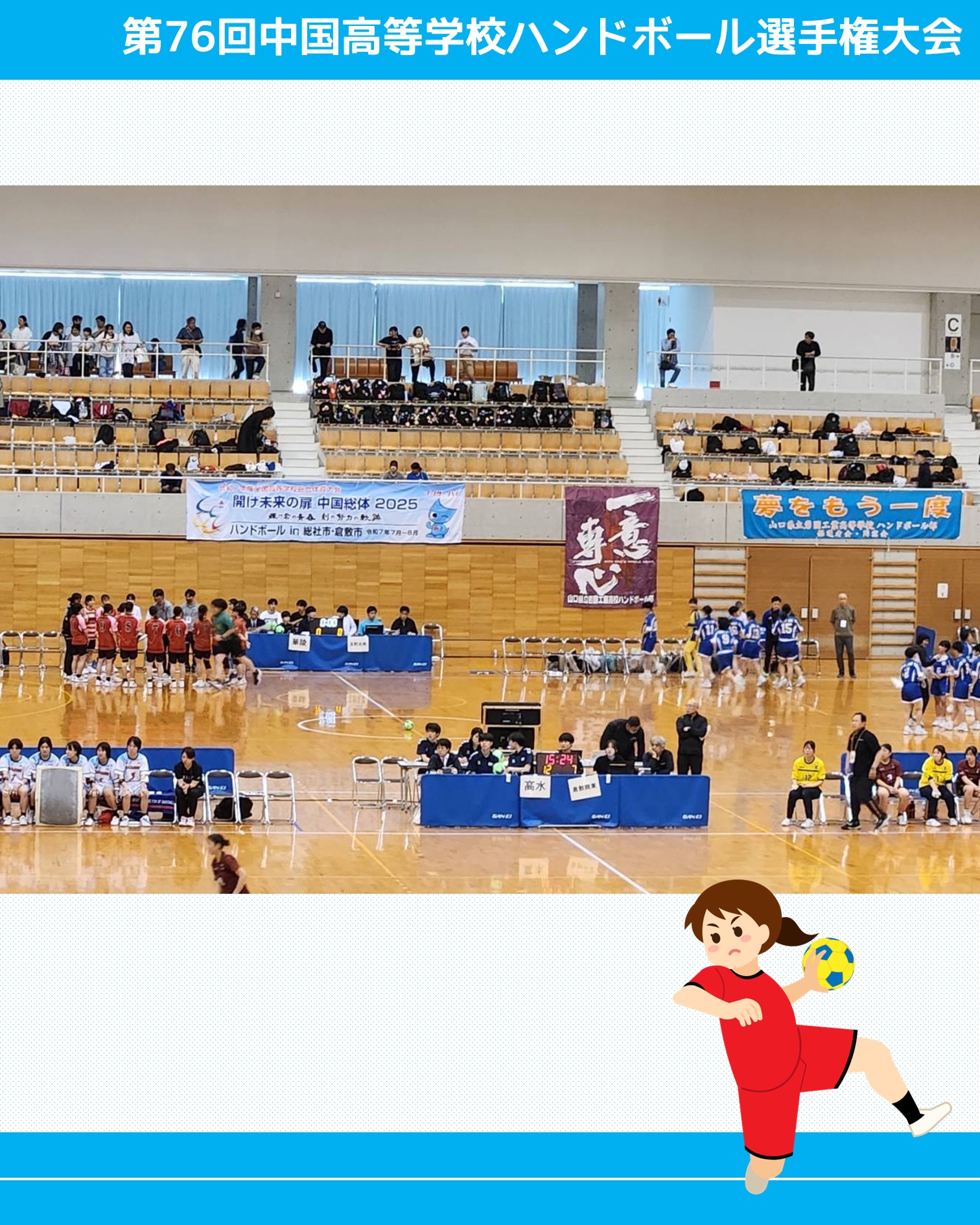

今後も、選手たちが安心して競技に集中し、持てる力を最大限に発揮できるよう、現場でのサポートを継続してまいります。

今後も、選手たちが安心して競技に集中し、持てる力を最大限に発揮できるよう、現場でのサポートを継続してまいります。

季節ごとに飾ることで,その季節をしっかり感じて頂き、懐かしい思い出など入居者に感じて頂ければ幸いです。また、面会のご家族も季節の飾り付けを楽しんでおられ声をかけて頂くなど交流の一環ともなっています。

季節ごとに飾ることで,その季節をしっかり感じて頂き、懐かしい思い出など入居者に感じて頂ければ幸いです。また、面会のご家族も季節の飾り付けを楽しんでおられ声をかけて頂くなど交流の一環ともなっています。

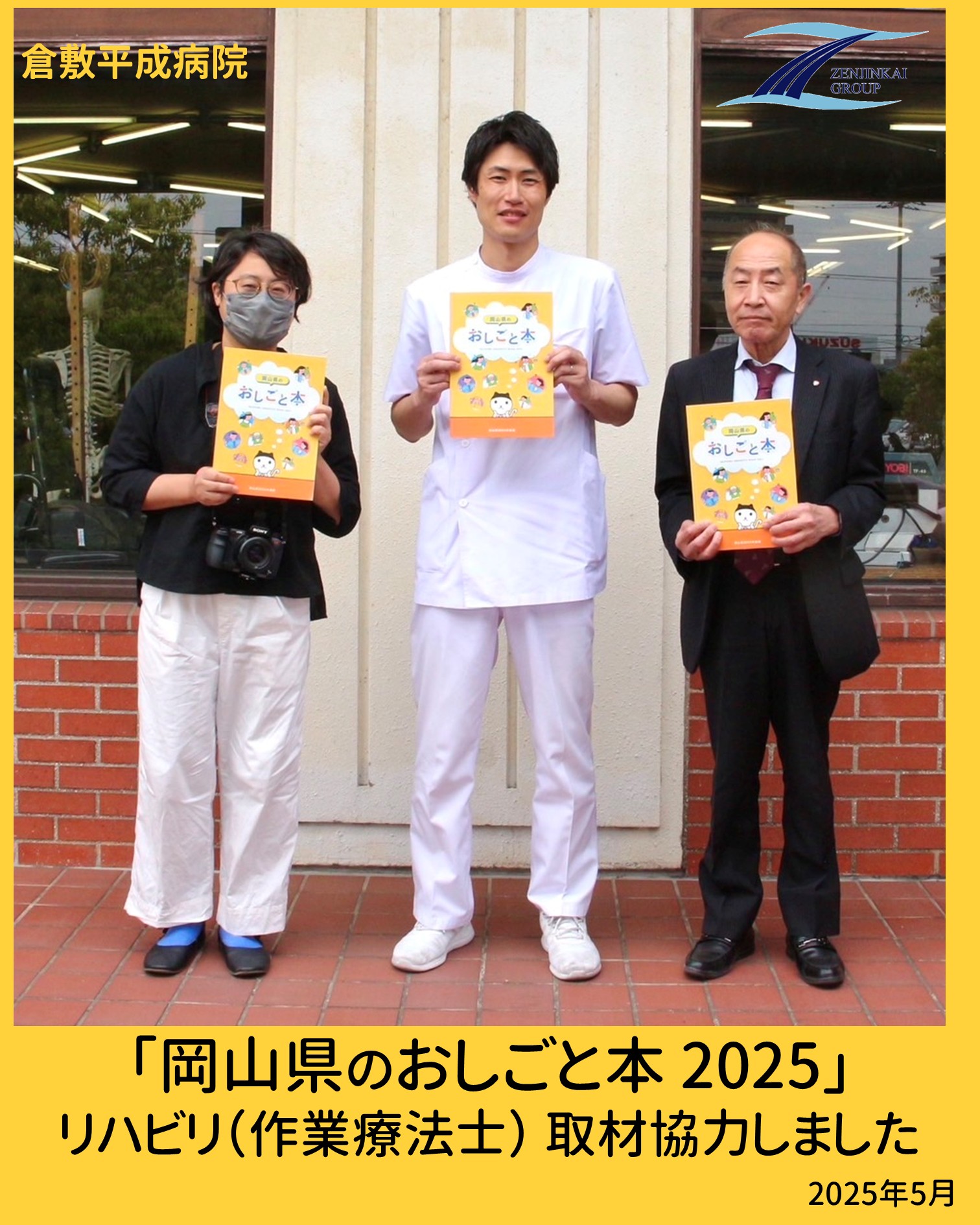

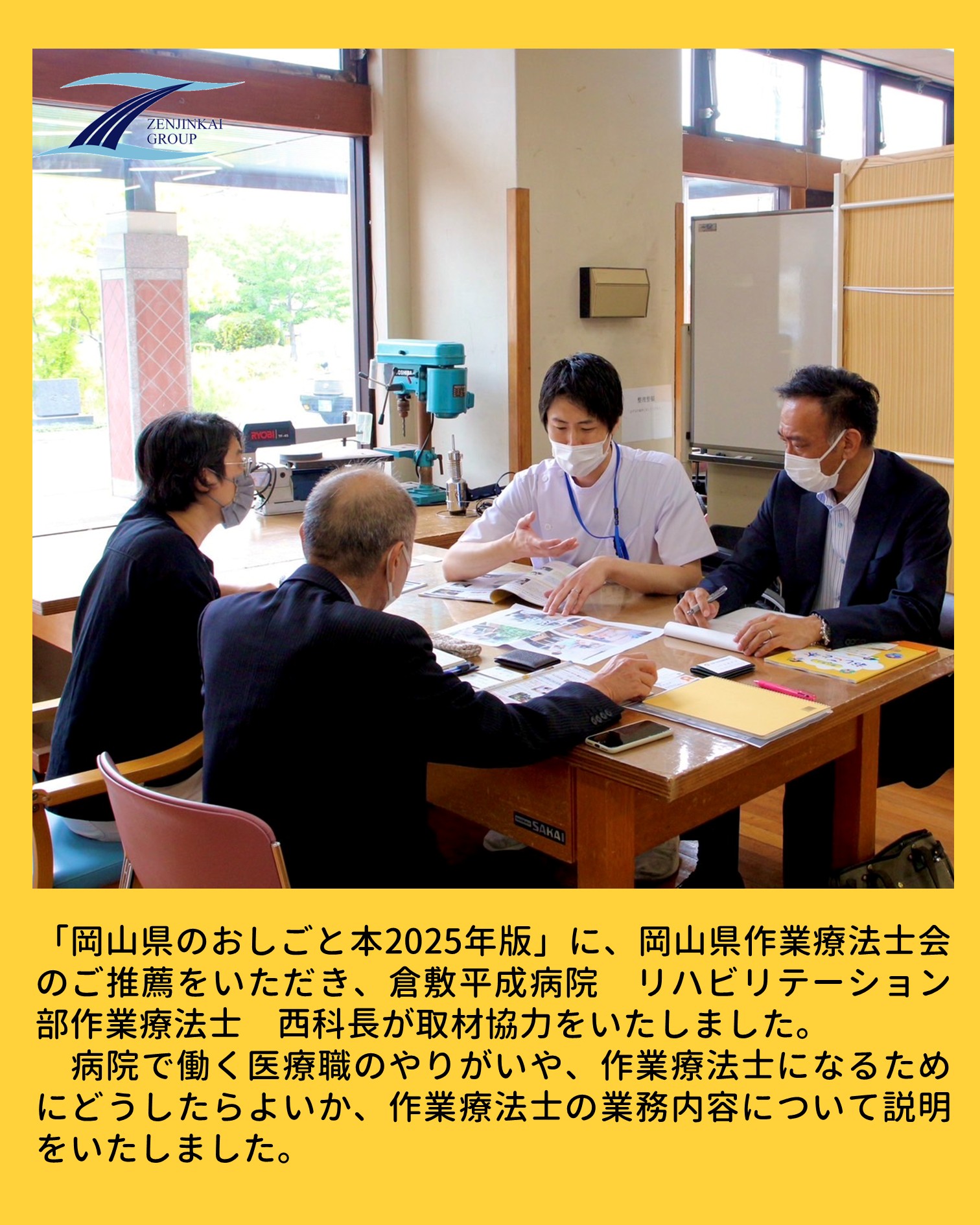

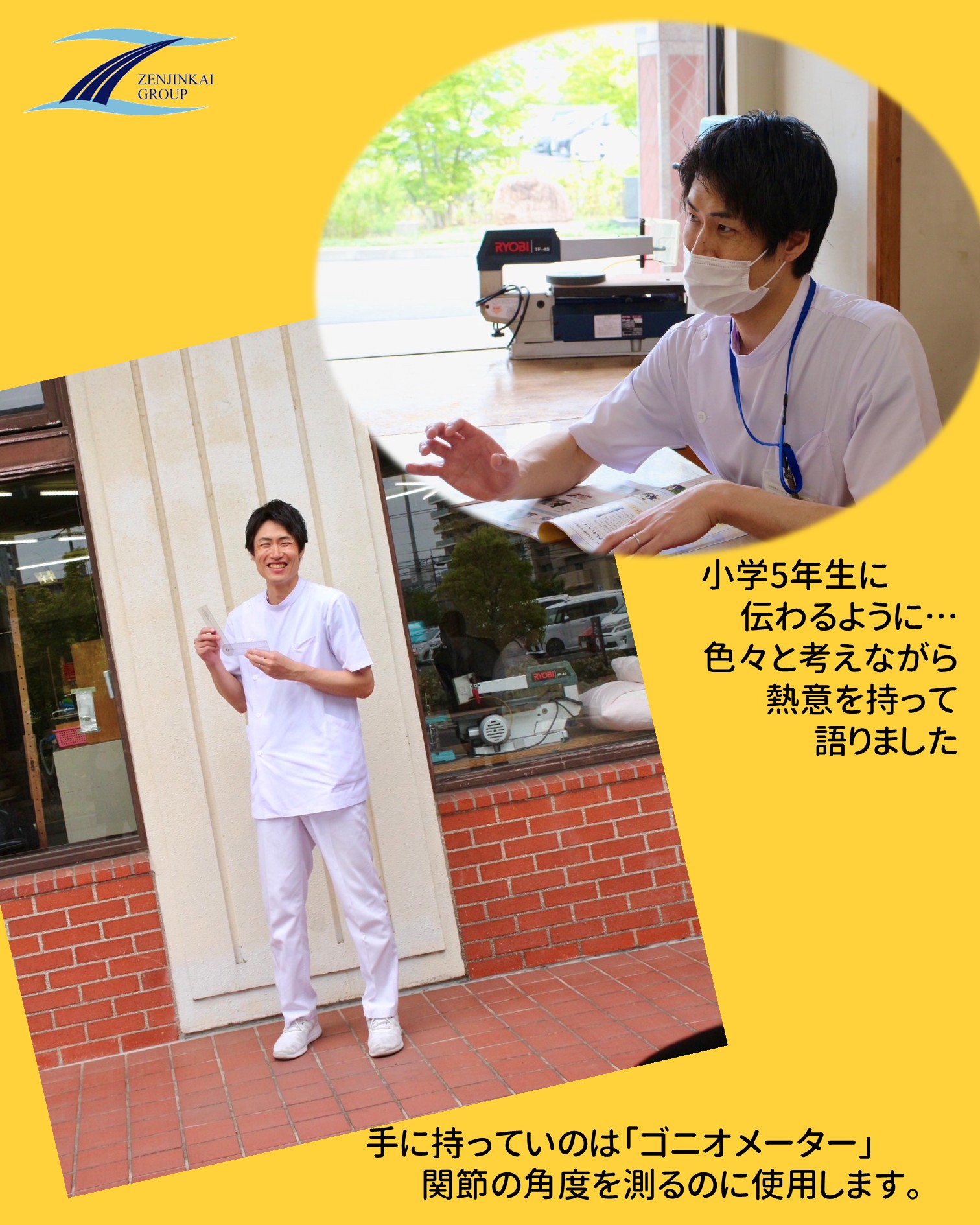

子どもたちが将来の進路を考えるきっかけとして、地域で働く大人たちの姿を紹介することを目的に、岡山県教育委員会を通じて配布されます。

子どもたちが将来の進路を考えるきっかけとして、地域で働く大人たちの姿を紹介することを目的に、岡山県教育委員会を通じて配布されます。

カタログの内容も商品の特徴や設置例も掲載していて、さらに見やすくなりました。

カタログの内容も商品の特徴や設置例も掲載していて、さらに見やすくなりました。

■高血圧予防のために自宅でもできる5つの習慣

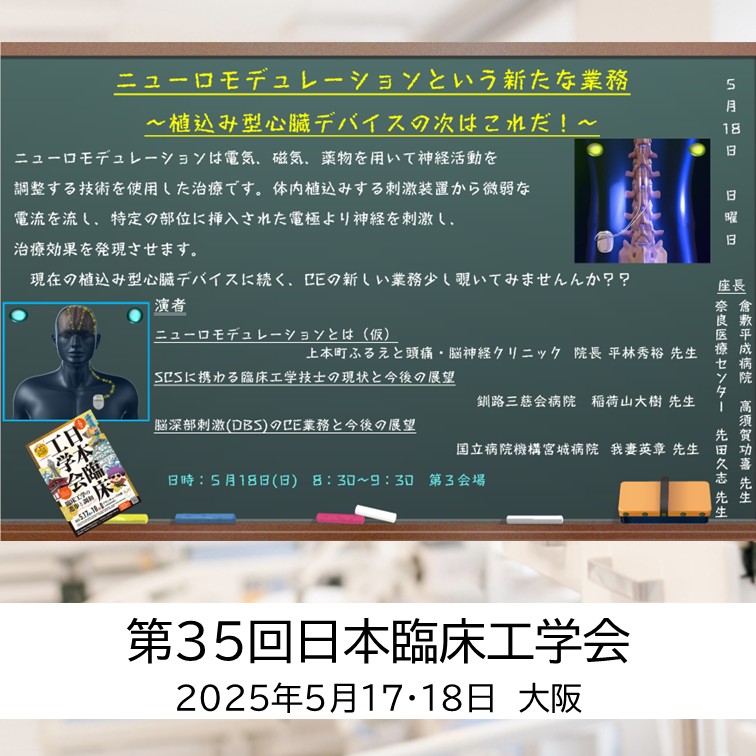

■高血圧予防のために自宅でもできる5つの習慣 令和7年4月中旬、脳神経外科部長の佐々田晋先生が、倉敷平成病院にて専門とされる脊髄・脊椎領域の手術を行いました。

令和7年4月中旬、脳神経外科部長の佐々田晋先生が、倉敷平成病院にて専門とされる脊髄・脊椎領域の手術を行いました。