年末年始は食生活の乱れに注意

年末年始はクリスマスやお正月など行事があり、つい食べ過ぎたり、飲みすぎたり・・・

という方も多いのではないでしょうか。食べすぎや食事のバランスに気を付けて年末年始も元気に過ごしましょう。

①バランスよく、塩分過多にも気を付けましょう。

蕎麦だけ、餅だけでは炭水化物に偏ってしまいます。蕎麦を食べるときは卵やネギを入れたり、餅は野菜たっぷりの雑煮にすることでタンパク質や野菜も一緒に摂ることができます。また、おせち料理は全体的に塩分、タンパク質の量が多め、野菜が少なめです。食べ過ぎないようおかずは小皿に取り、おせち料理とは別に野菜も食べましょう。

②アルコールは適正範囲内にしましょう。

節度ある適度な飲酒は成人男性で純アルコール量が20gと言われています。

ビール中瓶1本:500ml、清酒1合:180ml、ウイスキーダブル1杯:60ml、焼酎0.5合:90ml、ワイン2杯:240ml

※一般的な適正量です。飲酒量は主治医の指示に従いましょう。

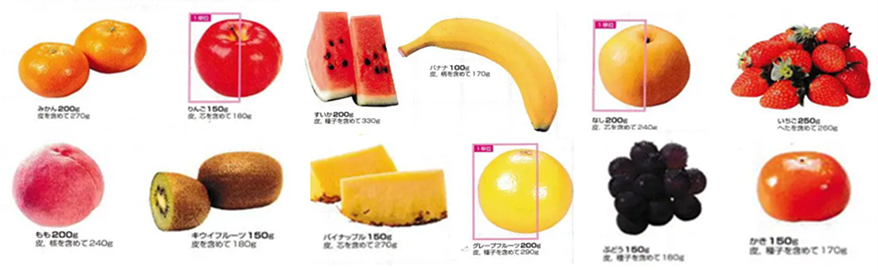

③果物は適量にしましょう。

食後のデザートとして適量にしましょう。

1日にどれか1種類にしましょう。

みかん2個、柿1個、りんご1/2個

適度な運動も忘れず、年末年始も楽しく健康に過ごしましょう!

管理栄養士 M

イラスト:IMGBIN・イラストAC・いらすとや

オーラルフレイルを予防するためには

オーラルフレイルを予防するためには

糖尿病食品交換用第7版より引用

糖尿病食品交換用第7版より引用

イラスト:いらすとや より

イラスト:いらすとや より