皆様こんにちは。暑いと言うより猛暑。。。危険な暑さで屋外での活動はしないようにと天気予報時や色んな所で言われていますが、夏バテせず元気に過ごされていますでしょうか?

私事ですが、予防リハビリに異動してきてもう4ケ月が経ちました。

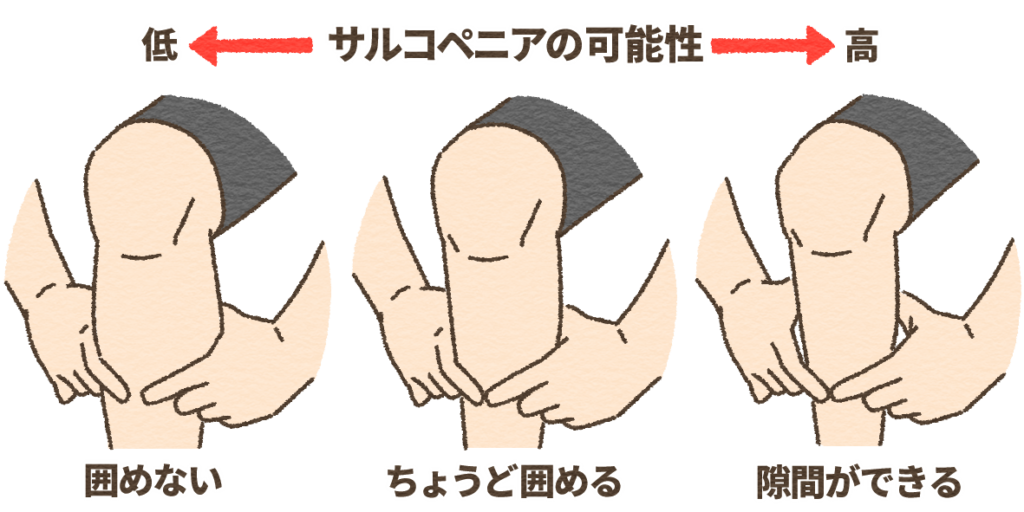

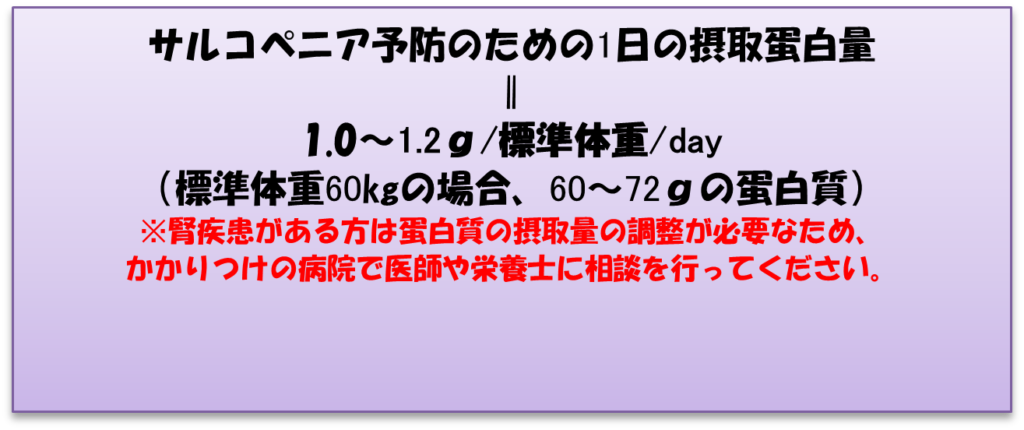

予防リハビリでは栄養相談と言って、独居の方や栄養状態に不安がある方を対象に、身体評価と生活習慣の調査によって栄養状態を把握し、管理栄養士からの助言も併せて個別にアドバイスをさせていただいています。介入させていただくようになって、栄養について自分でも勉強しながら、夏バテ知らずのメニューや食後の運動方法の提案をし、その結果、糖尿病の方に健診時の数値を伺った時に、数値が下がっていたら一緒に喜び、少し変化を加えた別のメニューの提案をしていきます。

一緒に頑張り、数値が下がっていたら自分のことのように嬉しく感じ、また頑張ろうと皆さん前向きに取り組んでくださる姿勢を見て、提案のし甲斐もあり仕事ながら楽しく会話をしながら介入しています。私の夏バテ防止方法は、水分摂取と食べること特にお肉をしっかり食べることです。と言っても肉ばかりではなくバランス良く栄養を摂ることを心掛けていますが、いけないと思いつつも、食後の甘いものがやめられず。そういう私も糖尿病予備軍の中にいますが、我慢は体に良くないと言い訳をしつつ、バテたら元も子もないと暑い夏の内は食べれる物を食べ、涼しくなってから栄養バランスが良いものを食べようと思っています。

話しは逸れてしまいましたが、予防リハビリでは、

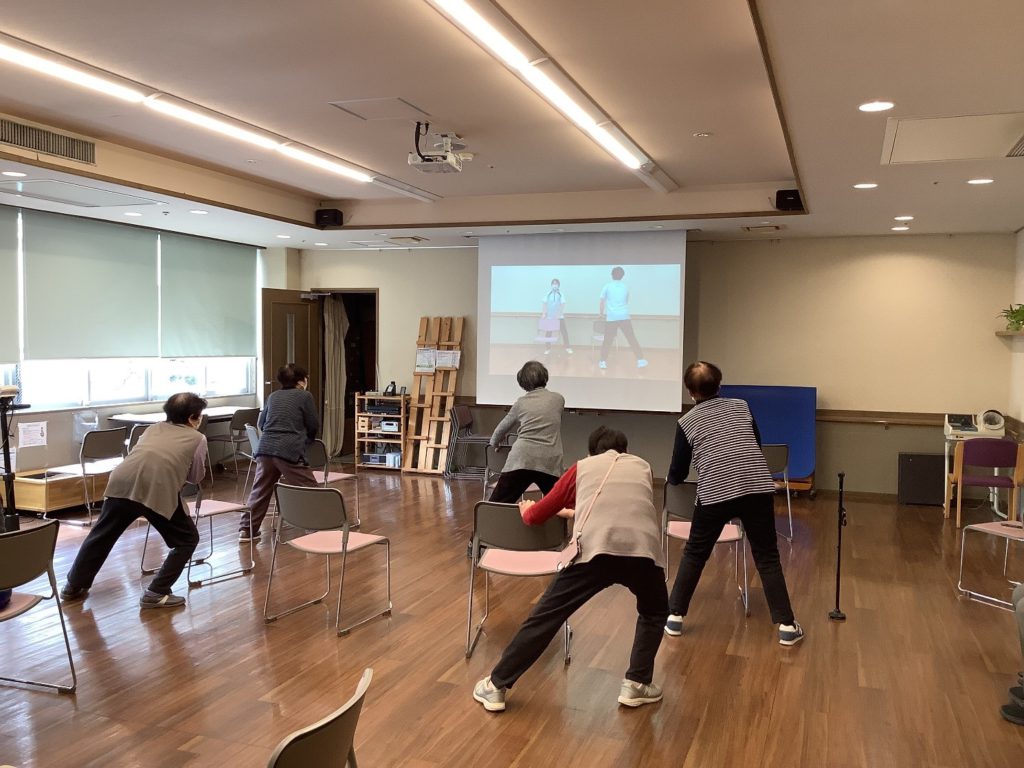

・エアロビクス

MCI(軽度認知障害)の予防・身体機能の向上、生活習慣病の予防や改善・転倒予防の効果のある、座ってできる有酸素運動です。

・スクエアステップエクササイズ

スポーツ医学などを専門とする国立大学法人の教員が連携して開発した科学的エビデンス(根拠)にもとづくエクササイズで、高齢者の要介護化予防(転倒予防・認知機能向上)を始め成人の生活習慣病予防や、子供の身体機能の発達等あらゆる年齢層の体力作りのも適用できる将来性のある新しいデュアルタスク(二重課題)トレーニングです。

・脳トレプログラム

課題を解いて脳に刺激を行う、注意力低下やもの忘れが気になる方におすすめです。脳活性・物忘れ予防・注意力向上に効果があります。

・ロコトレ

日本整形外科学会が推奨するロコモティブシンドローム予防を目的としたトレーニング。腰痛や膝痛などの整形外科疾患をお持ちの方、筋力強化・バランス改善効果のあるトレーニングです。

・アロマオイルの香りでリラックスしながらのリラクゼーション

身体の硬さや日々の疲れを感じやすい方におススメのストレッチです。柔軟性改善・疲労改善・リラックス効果があります。

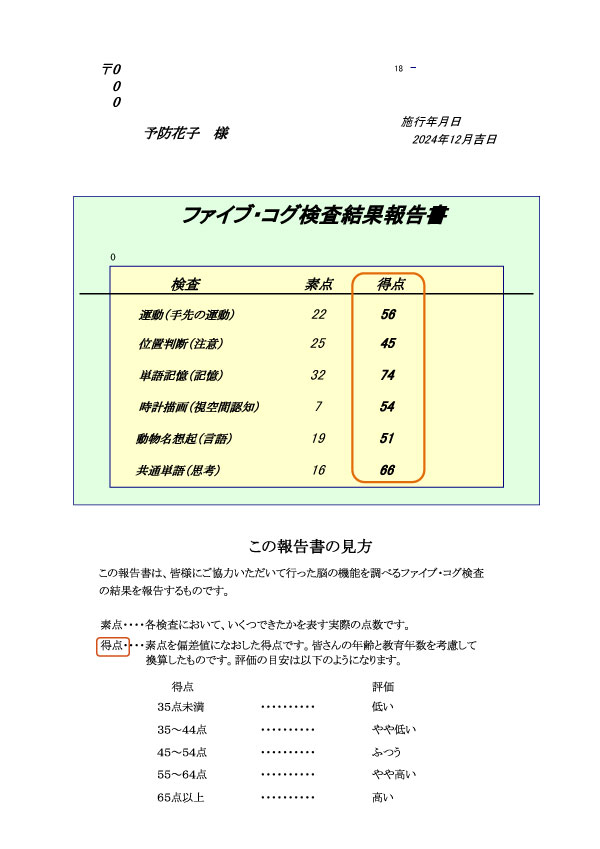

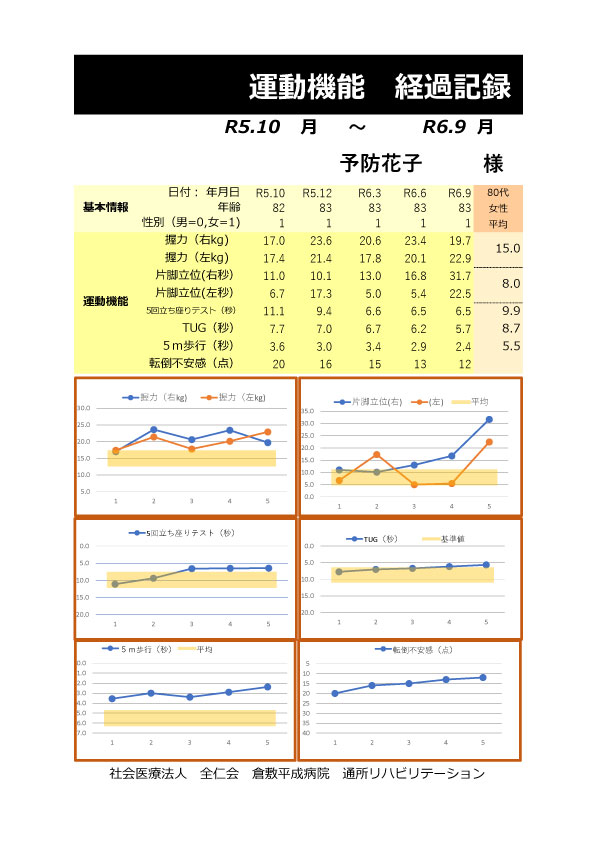

・三か月に一回に、認知機能検査「ファイブコグ」と身体機能検査を実施しており、真剣に取り組んでくださっています。前回よりも良かった悪かったと、皆様年齢よりも平均を上回ってくるとやはり頑張った甲斐もあり、嬉しく報告してくださいます。

予防リハビリでは、「自分の健康管理は自分で行う」ことを大切にしています。

かと言ってほったらかしではなく、個別リハビリがあるので自分に合った自主トレーニング方法や、運動指導があります。

脳トレプログラムの時は和気あいあいとお喋りしながら、リハビリの時は真剣に取り組まれています。

ご利用の方々を見ていると若々しく元気で前向きな方ばかりで、年齢を伺うと皆様マイナス10歳は確実に若々しく見えます。

お話しを伺いつつ私も負けてられないと、日々勉強の毎日です。

上記のメニューでご興味をお持ちの方は、担当者までご連絡下さい。

一緒にしっかり暑さ対策を行って、元気に夏を乗り切って行きましょう。

まだまだ暑い夏が続きます、皆様お身体お大事にご自愛ください。

倉敷平成病院 予防リハビリテーション 介護福祉士 M

※画像は写真ACより