倉敷老健 通所リハビリテーションです。生活に介助が必要な方に対する様々な取り組みについてご紹介します。

「重度化防止」

2フロアには状態の重たい方も多く、個別性を重視した専門職によるチームアプローチと、ご家族とのコミュニケーションを心掛けています。

ここでは、専従の介護福祉士、看護師、リハビリスタッフなど様々な専門職が連携し、ご利用の方それぞれの状態を評価し、具体的な目標と計画を立て、医学的な根拠や効果が認められた方法に基づく介護とリハビリに取り組んでいます。ご家族との連絡にはノートを用い、ご利用の方の通所でのご様子を適宜お伝えしたり、ご自宅での介護に関する相談に対応しています。

「お口の健康づくり」

① お口をきれいにするという快刺激は誤嚥の予防につながる心地よさとなり、刺激は生活にメリハリをつけます。誤嚥予防に必要な飲み込みや、力強い咳で異物を吐き出すなどの反射を出やすくします。義歯の方や、歯のない方などさまざまなお口の状態に合わせて実施しています。ご自分でうがいができない方には歯ブラシやスポンジブラシを使い、安全に配慮したお口のケアを行っています。

② 食べていない口が意外に汚い口から食事をしていないから口の中も汚れていないだろうと思われがちですが決してそうではありません。食べていない口は唾液が出にくくなり、本来、唾液のもつ口の中をきれいにする作用が低下し、食べているとき以上に口の中は汚れやすいのです。また、汚れた唾液や異物が気管に入ると重症な肺炎を起こしてしまうこともあります。

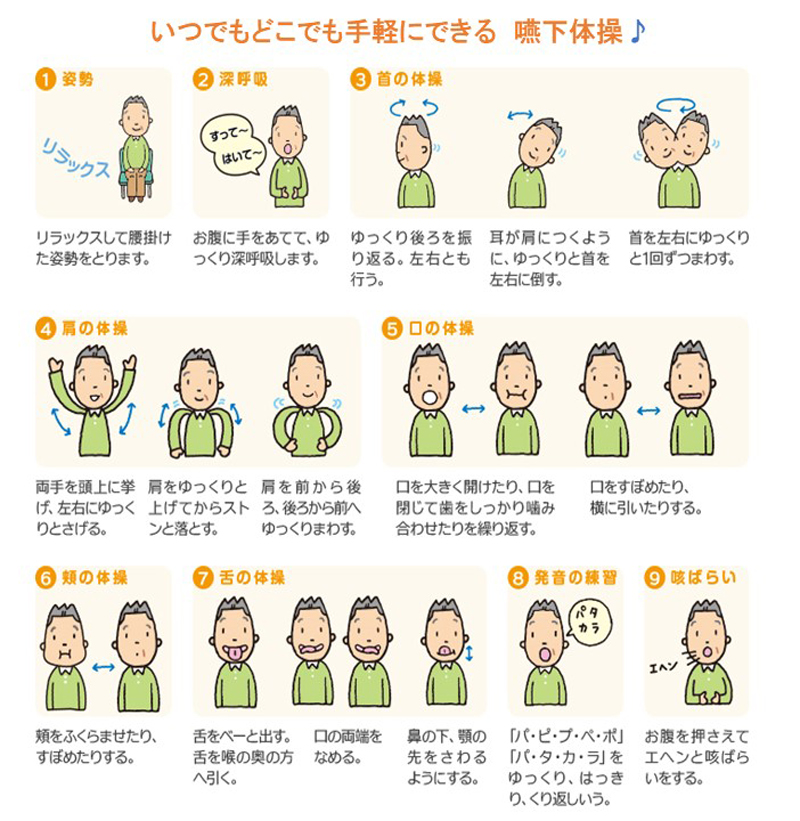

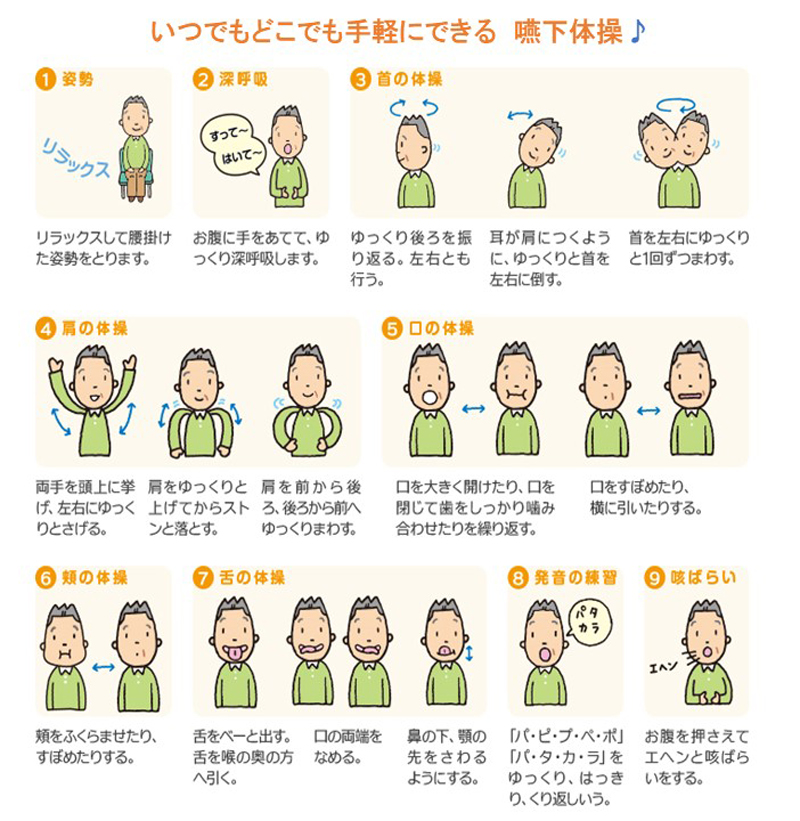

③ 嚥下体操(えんげたいそう)で誤嚥(ごえん)を予防。

嚥下とは舌や口の周り、首などの筋肉を使って食べ物や飲み物を喉の方へ送り込み、喉を通過した食べ物をさらに食道へ送り込む運動のことです。

嚥下体操とはこの動作に必要な筋肉の体操です。この体操は食べる準備として、安全により美味しく食べることを目的に行います。

中にはご自分で体を動かすことが難しい方もおられます。その時は職員がご利用の方のお顔に触れてマッサージやお口のケアを行います。それによって唾液が出やすくなり、誤嚥を予防することができます。

「全身状態の管理」

① ご利用の方の体調を丁寧に観察

顔色や表情、活気があるか、血圧、体温、肌の色艶、発赤はないか、食欲、排泄の状況等を日々観察記録し、変わった様子がないか常に状態観察をしています。

② 脱水予防への取り組み

ご高齢の方は自分が脱水症状になっていることに気づかないまま日常生活を送っている場合があります。そこで通所リハビリをご利用中の飲水量と尿量を測定し、実際どれほどの水分を摂ることができているか把握し、尿量が少なくなっているご利用の方には水分摂取の追加を促すなど、脱水予防に務めています。

③ 定期的な体重測定

体重と聞いて皆さんは「増えたら困るわ~。ダイエットしなきゃ。」と思われる方が大半だと思われますが、実は高齢者にとって体重の減少は命に関わる危険なサインなのです。

体重減少の原因として、病気の進行や認知機能の低下、代謝の低下、摂食障害、お口の環境の悪化(歯周病、義歯の不具合)、精神的ストレス、筋肉量、筋肉の低下等があげられます。

また、体重の増加の原因として、股関節への過剰な負荷による、変形性関節炎、腰痛、高血圧症、糖尿病の発症頻度が増加する等の症状があげられます。日頃から体重の管理を行うことで体調の変化に気付くことができます。

「質の高い離床」

2フロアでは離床を行っています。

離床とはベッド上や寝床で生活されていた方が、徐々にベッド(床)から離れて生活機能・範囲を拡大していくことをいいます。臥床(がしょう:ベッドなどに寝ること)が続くほど、心肺機能や消化機能・運動機能・精神状態等、心身共に機能低下が進んでしまうため、全身状態が落ちついたら早期に離床を進める必要があります。

また、傷病・後遺症に加え、年齢や体型、臥床が要因となり著しく動作能力が低下し、ベッドから離れるのが難しくなる場合があります。そのような機能低下の状態からの回復を図るため、医師の指示のもと、介護福祉士・看護師・リハビリスタッフにより、寝起きや車いすへの移乗、排泄動作、食事、創作、体操といった離床の援助が行われます。ご利用の方の身体への負担は最小限に、かつその方の能力を最大限に引き出すためにチームアプローチに取り組んでいます。

このように通所リハビリテーションでは生活に介助が必要な方が穏やかに生活できるように様々な取り組みを 行っています。

ご本人に快適にお過ごしいただくのはもちろん、ご家族から安心して任せていただけるような場でありたいとの思いで職務に励んでいます。ご家族から「笑顔や発語がみられるようになった。」「わからないことが聞けて不安な気持ちが和らいだ。」などのお言葉を頂くと大変嬉しいです。

より多くの方に「通所リハビリテーション」をご利用いただけるよう、今後も地域の為・社会の為に日々の業務に取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いします。

倉敷老健 通所リハビリテーション介護福祉士:C.S 看護師:A.M

ケアハウスでは多目的ホールの大きな壁(縦2.2m横5m)に毎月壁画を飾っています。

ケアハウスでは多目的ホールの大きな壁(縦2.2m横5m)に毎月壁画を飾っています。

例にあげると主食の中では「白米」はGI値が高く、食物繊維を多く含む「大麦」や「玄米」などはGI値が低いとされています。主食をGI値が低い食べものに換えることや、GI値が低い食品から食べ始めるなどの工夫をすることで、急激な血糖値の上昇を防ぐことにつながるそうです。

例にあげると主食の中では「白米」はGI値が高く、食物繊維を多く含む「大麦」や「玄米」などはGI値が低いとされています。主食をGI値が低い食べものに換えることや、GI値が低い食品から食べ始めるなどの工夫をすることで、急激な血糖値の上昇を防ぐことにつながるそうです。 こんにちは、ヘイセイホームヘルプステーションです。

こんにちは、ヘイセイホームヘルプステーションです。

す。

す。