こんにちは。新人作業療法士のSです。

10月ももうすぐ終わりですね。朝晩が冷え込む時期となってきましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

私は、睡眠をしっかりと取ることを意識したり、休みの日に近所のプールまでドライブし、趣味の水泳をして適度に運動を行ったりして、体調を整え、日々臨床に取り組んでいます。

皆様も体調を整えながら、元気にお過ごしくださいね。

今 年の4月に入職させて頂いて、気が付けばもう半年が経ちました。

年の4月に入職させて頂いて、気が付けばもう半年が経ちました。

この半年は今まで生きてきた中でも特別時間が経つのが早かったように感じます。入職当初と比較して、患者様への治療や業務において1人で出来ることが増えてきましたが、その分責任感や不安が多くなったように感じます。

担当患者様が理想としている生活が送れるようにするためにはどうしたら良いのかを考えると、悩み、出来ていないことが多く見えてきて不安になることも多々あります。

不安な時には、身近にいる同期や優しい先輩方に相談をすることで悩みや不安を乗り越えることが出来ています。

これからも悩むことや不安になることがあると思いますが、負けずに頑張っていこうと思います。

さて、明日10月28日は「第53回 のぞみの会」ですね。

私も今回が初参加であり、実際の雰囲気などイメージしきれず、とてもワクワクして楽しみにしています。

1人でも多くの方のご参加を楽しみにしておりますので、ご都合のよろしい方は是非お越し下さい。

新人作業療法士S

うがよいのでしょう?

うがよいのでしょう?

10月6日(土)に、倉敷在宅総合ケアセンター4階 多目的ホールで、新入職員フォローアップ研修(6ヶ月目)を開催し、新卒・中途合わせ総勢62名にご参加いただきました。

10月6日(土)に、倉敷在宅総合ケアセンター4階 多目的ホールで、新入職員フォローアップ研修(6ヶ月目)を開催し、新卒・中途合わせ総勢62名にご参加いただきました。 次に、今回新しい企画として取り入れたチームビルディング研修「マシュマロチャレンジ」を4人1組のグループで行いました。フォローアップ研修としては初めての試みでしたが、チームでひとつのタワーを作り上げていく中で、自然とコミュニケーションが取れ、チームとして取り組むことの重要性を認識できていたように思います。続いて「振り返りチェックシート」を用いて3ヶ月目の自分と比較した後、グループワークにてお互いの悩みを話し合い、解決策を共有していただきました。

次に、今回新しい企画として取り入れたチームビルディング研修「マシュマロチャレンジ」を4人1組のグループで行いました。フォローアップ研修としては初めての試みでしたが、チームでひとつのタワーを作り上げていく中で、自然とコミュニケーションが取れ、チームとして取り組むことの重要性を認識できていたように思います。続いて「振り返りチェックシート」を用いて3ヶ月目の自分と比較した後、グループワークにてお互いの悩みを話し合い、解決策を共有していただきました。 今回の研修を通じて、現在の自分自身の状況を同期で共有でき、全仁会グループというチームの一員であることも再認識できたと思います。

今回の研修を通じて、現在の自分自身の状況を同期で共有でき、全仁会グループというチームの一員であることも再認識できたと思います。

秋の味覚”ぶどう”のおいしい季節です。先日、我が家の庭にあるぶどうを収穫しました。

秋の味覚”ぶどう”のおいしい季節です。先日、我が家の庭にあるぶどうを収穫しました。 放射線部 Tomo

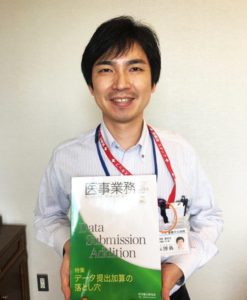

放射線部 Tomo このたび、産労総合研究所が発行する定期刊行誌「医事業務」(2018年10月1日 NO.547号)に、今年6月に札幌にてありました、「第20回日本医療マネジメント学会学術総会」の発表について掲載させていただきました。

このたび、産労総合研究所が発行する定期刊行誌「医事業務」(2018年10月1日 NO.547号)に、今年6月に札幌にてありました、「第20回日本医療マネジメント学会学術総会」の発表について掲載させていただきました。

10月6日(土)、倉敷生活習慣病センターにおいて「第98回糖尿病料理教室」を開催しました。

10月6日(土)、倉敷生活習慣病センターにおいて「第98回糖尿病料理教室」を開催しました。 ♡デザートタイム♡

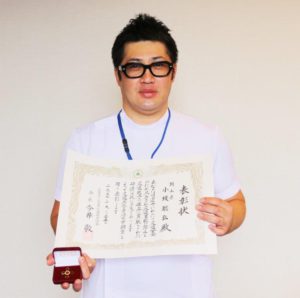

♡デザートタイム♡ このたび、平成30年9月に、当法人の安全運転管理者(搬送管理課 主任小坂聡弘さん)が、一般財団法人全日本交通安全協会の交通栄誉章「緑十字銅章」を受章しました。

このたび、平成30年9月に、当法人の安全運転管理者(搬送管理課 主任小坂聡弘さん)が、一般財団法人全日本交通安全協会の交通栄誉章「緑十字銅章」を受章しました。