前回は、支援する人の負担に繋がりやすいとされる、認知症に伴う行動・心理的症状(BPSD)に関してお話ししました。認知症における心理・行動症状(BPSD)は、さまざまな要因が複雑に絡み合って生じる副次的な症状であるというお話をしましたが、今回は認知症の種類に由来する(疾患の中心的な症状ともいえる)心理・行動症状について少しお話したいと思います。

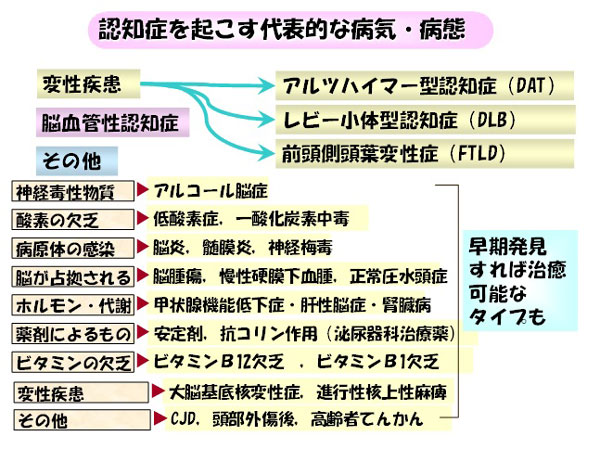

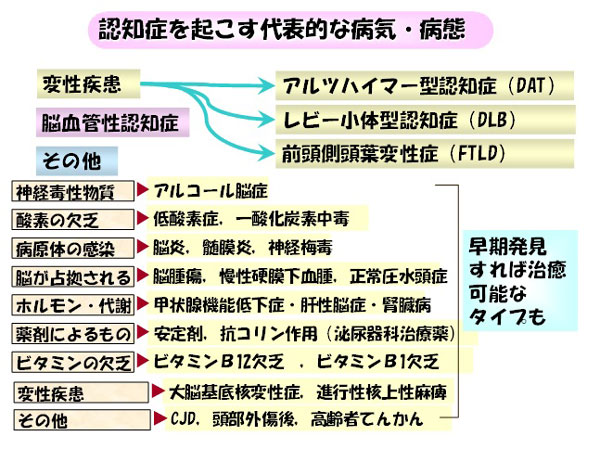

まずはおさらいから。認知症という単語は、認知機能障害を生ずる疾患の総称を意味しています。下の図ではこの認知症状を引き起こす代表的な病気・病態を示しています。

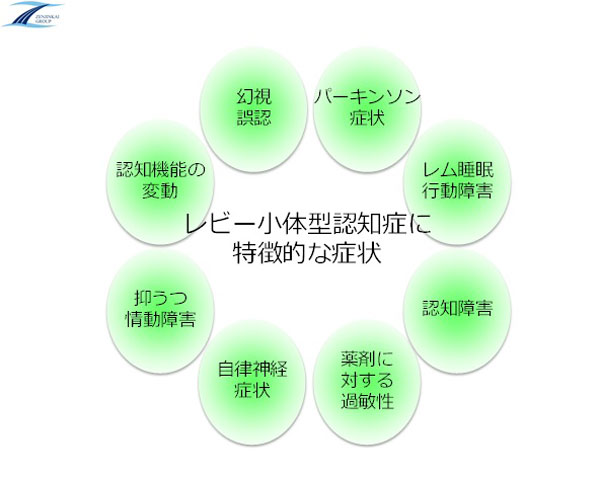

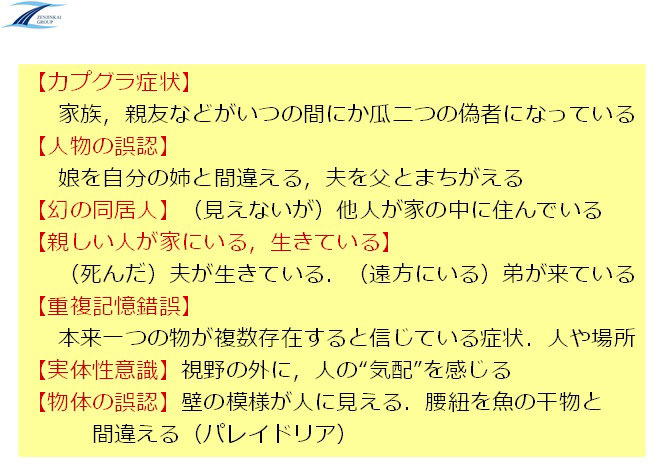

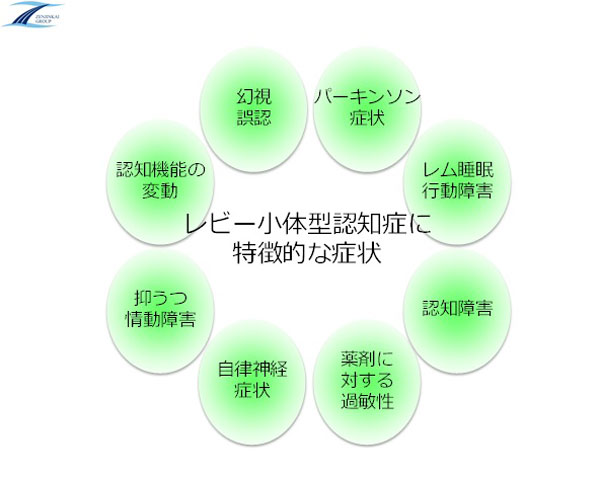

今回は、上の図のさまざまな認知症を引き起こす疾患のなかでも、レビー小体型認知症について、その特徴とBPSDについて取り上げてみたいと思います。下の図はレビー小体型認知症に特徴的な症状を示しています。

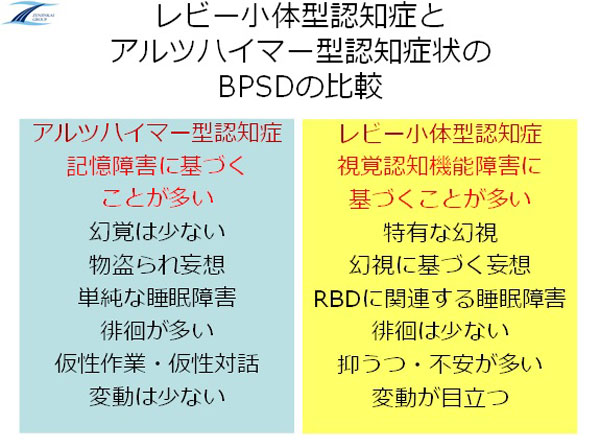

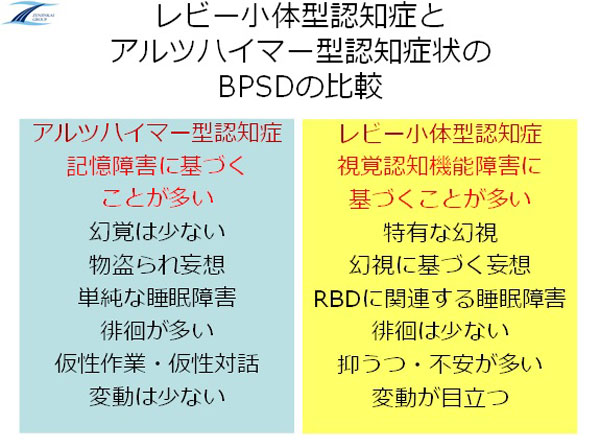

レビー小体型認知症を有する方が、これらの症状すべてを必ず伴うというわけではありませんが、アルツハイマー型認知症の症状とは実に異なる様々な症状がレビー小体型認知症ではみられます。さらに、上記の症状が記憶障害よりも先行して現れるケースが多いことも、アルツハイマー型認知症とは大きく異なる特徴と言えます。 今回のお話では特に、認知症の範囲で分類されているアルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症をBPSDの側面から比較してみてみましょう。下の図をご覧下さい。

アルツハイマー型認知症のBPSDは、これまでお話してきた記憶障害+α(前回のお話をご参照ください)に基づくことが多いものの、レビー小体型認知症のBPSDでは、視覚認知機能障害(何がどのように見えるか、という脳の情報処理の障害)に基づくことが多いようです。つまりそこにはないものが見えないものが見えたり(幻視)、ある物を見た時に別のものに見えたり(誤認妄想)するような症状はレビー小体型認知症におけるBPSDの大きな特徴の一つと言えるでしょう。

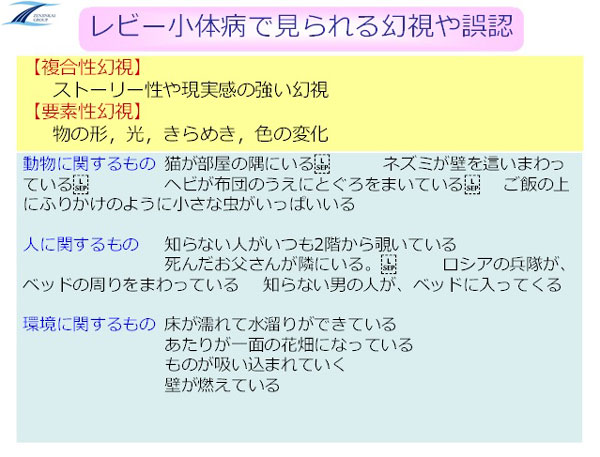

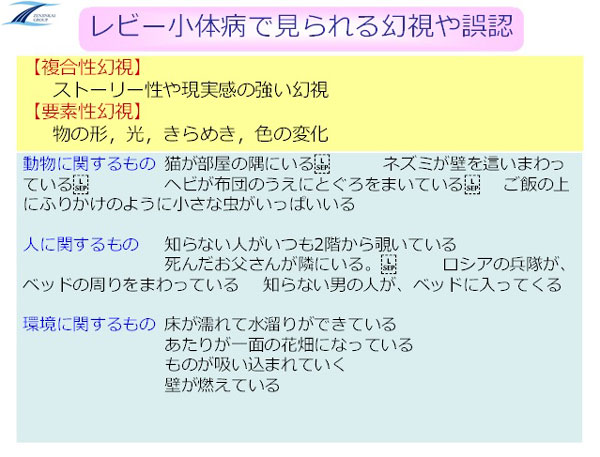

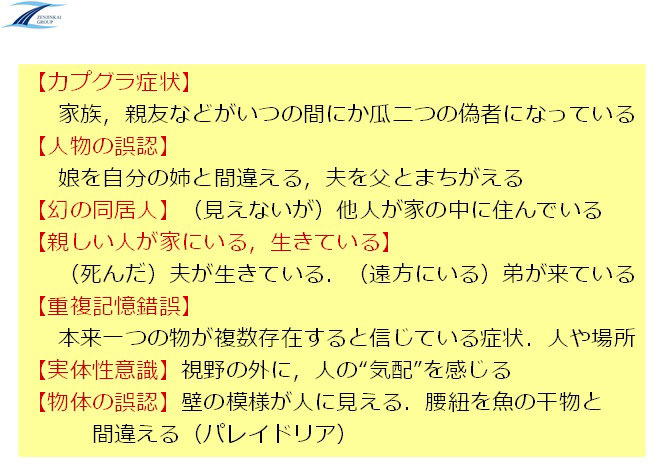

上の2つの図は、レビー小体型認知症の幻覚とそれに伴う妄想の一部の例を紹介しています。レビー小体型認知症を有する方が感じる幻覚には、非常に強い現実感を認識され、同時に恐怖や不安な気持ちを伴うケースが多いようです。

上の2つの図は、レビー小体型認知症の幻覚とそれに伴う妄想の一部の例を紹介しています。レビー小体型認知症を有する方が感じる幻覚には、非常に強い現実感を認識され、同時に恐怖や不安な気持ちを伴うケースが多いようです。

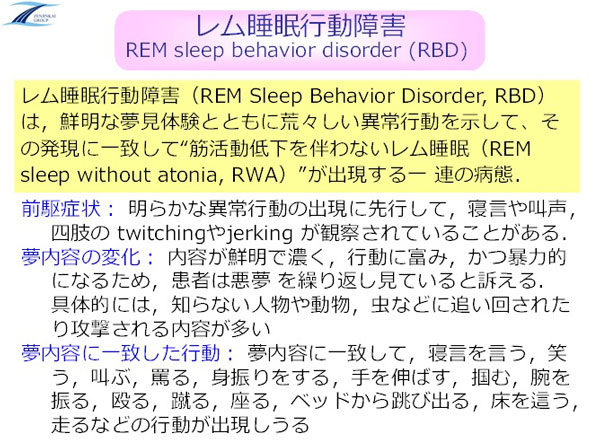

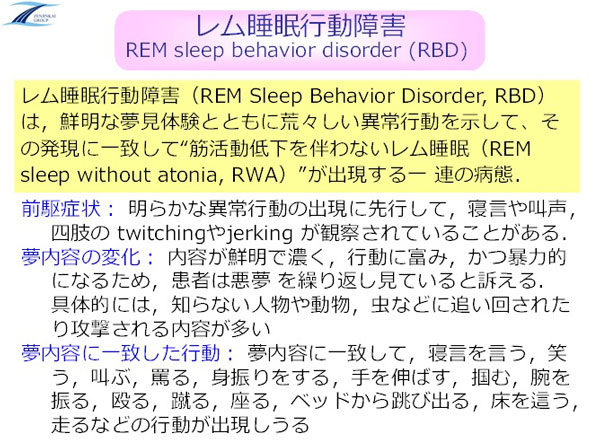

つぎに、睡眠に関してもレビー小体型認知症では特徴的な症状があります。

一般的に人は、一晩の睡眠の中でも、からだの睡眠と脳の睡眠が交互に複数回入れ替わっています。専門用語では「レム睡眠」「ノンレム睡眠」といいますが、テレビなどでお聞きになったことがある方も多いのではないでしょうか。レビー小体型認知症では、レム睡眠の状態にあるときに寝言や大声、何かの行為様の動作などがみられるケースが多くあります。

今回は認知症のタイプとBPSDについて、レビー小体型認知症を例にお話しました。アルツハイマー型認知症を有する方のご家族の負担と、レビー小体型認知症を有する方のご家族の負担の質は大きく異なることが多いと言われています。(他の認知症のタイプにも同様のことが言えます)家族の介護にまつわる負担・悩みの共有(ピアカウンセリング)などの機能を持つ家族会などのコミュニティに関しても、近年では、認知症のそれぞれのタイプに応じた会の細分化が進みつつあるようです。

「もの忘れ」は早期発見・早期治療が重要であり、診断・治療のためには、地域のかかりつけ医師との情報共有が非常に重要です。ご家族や身近な方、またはご自身のもの忘れが気になるという方は、まずはかかりつけ医師にご相談下さい。

認知症疾患医療センター相談室 直通電話番号:086-427-3535

執筆者 CP阿部弘明

このたび、平成30年9月に、当法人の安全運転管理者(搬送管理課 主任小坂聡弘さん)が、一般財団法人全日本交通安全協会の交通栄誉章「緑十字銅章」を受章しました。

このたび、平成30年9月に、当法人の安全運転管理者(搬送管理課 主任小坂聡弘さん)が、一般財団法人全日本交通安全協会の交通栄誉章「緑十字銅章」を受章しました。

週末になると台風が来る中、最高の行楽日和となった9月28日。

週末になると台風が来る中、最高の行楽日和となった9月28日。 さて今回のバス旅行ですが、総勢30名の参加があり、行きのバスの中ではおしゃべりに花が咲いたり、外の景色を楽しんだり職員の挨拶や、歌を一緒に歌ったりと、約1時間半の道のりはあっという間に過ぎ、バスは蒜山高原センターに到着です。

さて今回のバス旅行ですが、総勢30名の参加があり、行きのバスの中ではおしゃべりに花が咲いたり、外の景色を楽しんだり職員の挨拶や、歌を一緒に歌ったりと、約1時間半の道のりはあっという間に過ぎ、バスは蒜山高原センターに到着です。 「蒜山は何度も行ったけど、今回はまた違った旅になったわ。」「外出への自信がついたから、また旅行に行きたいわ。」等皆様からお礼の言葉を頂き無事にバス旅行を終えることが出来てほっとしています。いつものデイサービスでの活動と違い、外での段差やトイレへの坂道、バスへの乗降等、いつもと違う環境でも皆様気をつけながら、ケガなく安全に帰ってくることができました。これからも利用者の皆様が、より楽しくイキイキとした生活をおくれるよう工夫を凝らした支援をしていきたいと考えています。

「蒜山は何度も行ったけど、今回はまた違った旅になったわ。」「外出への自信がついたから、また旅行に行きたいわ。」等皆様からお礼の言葉を頂き無事にバス旅行を終えることが出来てほっとしています。いつものデイサービスでの活動と違い、外での段差やトイレへの坂道、バスへの乗降等、いつもと違う環境でも皆様気をつけながら、ケガなく安全に帰ってくることができました。これからも利用者の皆様が、より楽しくイキイキとした生活をおくれるよう工夫を凝らした支援をしていきたいと考えています。

また漢方茶も用意しております。今年は「金銀花(きんぎんか)」と「酸棗仁(さんそにん」の2種類の漢方茶です。「金銀花」は一昨年提供させて頂いたお茶で、風邪予防などの効果があり大変好評でした。「酸棗仁」は心身の疲労を改善したり、精神安定などの効果があります。どちらも大変飲みやすいお茶になりますので、こちらも楽しみにして頂けたらと思います。

また漢方茶も用意しております。今年は「金銀花(きんぎんか)」と「酸棗仁(さんそにん」の2種類の漢方茶です。「金銀花」は一昨年提供させて頂いたお茶で、風邪予防などの効果があり大変好評でした。「酸棗仁」は心身の疲労を改善したり、精神安定などの効果があります。どちらも大変飲みやすいお茶になりますので、こちらも楽しみにして頂けたらと思います。 血糖値の上昇が起きやすいです。急激な血糖値の上昇を繰り返すと血中の中性脂肪が増加し、肥満につながるという、糖尿病では注意しなければいけない問題を抱えています。

血糖値の上昇が起きやすいです。急激な血糖値の上昇を繰り返すと血中の中性脂肪が増加し、肥満につながるという、糖尿病では注意しなければいけない問題を抱えています。