桃の節句が近付き少し日が長くなったとはいえ、まだまだ寒い日が続いており春が待ち遠しいばかりです。

桃の節句が近付き少し日が長くなったとはいえ、まだまだ寒い日が続いており春が待ち遠しいばかりです。

さて今回は、前月に続き『Honda歩行アシスト』報告の第2弾です。おさらいですが、『Honda歩行アシスト』は、装着者の歩行フォームを改善するためのサポートを目的とした歩行練習機器です。歩けない方が歩けるように治療するための医療機器ではありません。太ももに装着したフレームから伝わる股関節の動きを検知して、モーターが駆動して足を前に振りだす力や蹴る力をアシストしてくれます。

2月13日~14日でHonda主催の研修会に参加してきました。機器操作の説明の前に共同開発者である京都大学大学院医療研究科大畑光司博士から基本的な力学や歩行分析についての講義がありましたが、久しぶりに学生に戻った気分で少し疲れてしまいました。機器の活用については少し勘違いしていた点もあったので、さっそく老健内での伝達講習を済ませて、現在はテスト運用中です。

2月13日~14日でHonda主催の研修会に参加してきました。機器操作の説明の前に共同開発者である京都大学大学院医療研究科大畑光司博士から基本的な力学や歩行分析についての講義がありましたが、久しぶりに学生に戻った気分で少し疲れてしまいました。機器の活用については少し勘違いしていた点もあったので、さっそく老健内での伝達講習を済ませて、現在はテスト運用中です。

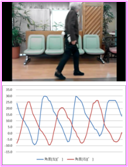

特に我々が助かっている機能が、タブレットを使って動画やデータの即時確認が可能な点です。歩行の分析はもちろん、様々なグラフ表示によりご利用いただいた方にもすぐに変化を見ていただくことが可能です。

特に我々が助かっている機能が、タブレットを使って動画やデータの即時確認が可能な点です。歩行の分析はもちろん、様々なグラフ表示によりご利用いただいた方にもすぐに変化を見ていただくことが可能です。

過去のデータ比較もとても簡単で、 リハビリ効果や課題を一緒に確認することが出来るようになりました。まだ、評価や訓練の慣れない点も多いので、より多くの方に活用させていただき効果の精度を高めていきます。

リハビリ効果や課題を一緒に確認することが出来るようになりました。まだ、評価や訓練の慣れない点も多いので、より多くの方に活用させていただき効果の精度を高めていきます。

※写真の掲載は、ご本人の了承を得ています

倉敷老健 リハビリD