花冷えの日もありますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

デイ サービスドリームではケアハウスと合同で4月5日にお花見食事ツアーへ行って来ました。

サービスドリームではケアハウスと合同で4月5日にお花見食事ツアーへ行って来ました。

場所は岡山いこいの村で、お買い物は一本松展望園を利用させて頂きました。参加人数は、利用者様36名・職員7名の総勢43名でした。

その日の天候は、朝からどんよりと曇っており、桜は前日の雨で葉桜ではあったので、大丈夫かなと思っていました。

でもいざ出発すると、最初こそ誰もあまり話をしてなかったものの、次第に話し声や笑い声が聞こえてきました。バスの中では、利用者様向けの昔懐かしおなじみの曲を流していました。その曲を聴いて口ずさんでいた方も居られ車内は楽しい雰囲気に包まれました。利用者様と職員との交流も和気藹々と楽しく、自然と会話の輪が広がりました。車窓から山桜やツツジを見え、思っていた以上にお花見でき、あっという間の1時間でした。

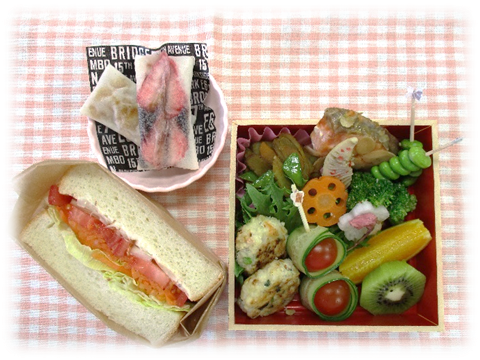

いこいの村に 着き、待ちに待ったお食事タイムです。

着き、待ちに待ったお食事タイムです。

お食事は皆一緒で、いきいきお刺身御膳でした。内容は三種類のお刺身と、鶏肉のすき焼きがメインでした。事前予約でビールや日本酒を頼まれていた方はもとより、料理を見てワインを頼まれ、ほろ酔い気分になられた方も居られました。

皆様は外の桜や海・島を眺めながら、自然と笑顔になり食事も進み、「ここから見える景色綺麗だね」「ここのお刺身美味しいね」等、会話も弾み、ペロリと平らげておられました。

皆様は外の桜や海・島を眺めながら、自然と笑顔になり食事も進み、「ここから見える景色綺麗だね」「ここのお刺身美味しいね」等、会話も弾み、ペロリと平らげておられました。

道の駅一本松展望園に途中下車して、それぞれに果物や漬物・饅頭等、「あんた何買うん?」「それよりこっちがええんじゃない?」等、笑顔で口々に言われながら、買い物を楽しまれていました。一路ケアハウスへ向けて帰路に着きました。

道の駅一本松展望園に途中下車して、それぞれに果物や漬物・饅頭等、「あんた何買うん?」「それよりこっちがええんじゃない?」等、笑顔で口々に言われながら、買い物を楽しまれていました。一路ケアハウスへ向けて帰路に着きました。

帰りのバスの中でも、眠られていた方は殆どおられず、それぞれに話を楽しそうにされていました。帰りの天候は、皆の心の様に晴れ渡っていました。無事何事もなく、帰所出来安心しました。

後日、参加された利用者様に感想を聞くと、笑顔で「行って良かったよ」「食事が良かった」、毎年参加の方からは「来年は行く所を変えよう」等、様々でした。

一日という時間ではありましたが、桜は満開を過ぎ、雨も降りお花見はどうなるかなと不安でした。準備時、自然を相手に計画を立てるのに大変だなあと感じました。利用者様にとって、楽しい時間に止まらず、特別な時間になっていたら嬉しいですが、皆様の笑顔が自分にとっては特別な時間となりました。この度はお花見食事ツアーに参加させて頂き、ありがとうございました。

デイサービスドリーム 介護職О

貴島先生より「上利先生の手術を見学して、大変参考になりました。ありがとうございます」とのお言葉をいただきました。

貴島先生より「上利先生の手術を見学して、大変参考になりました。ありがとうございます」とのお言葉をいただきました。

貴島晴彦教授と谷直樹助教は大阪大学脳神経外科にて機能的脳神経外科を専門にされておられます。

貴島晴彦教授と谷直樹助教は大阪大学脳神経外科にて機能的脳神経外科を専門にされておられます。

皆様は外の桜や海・島を眺めながら、自然と笑顔になり食事も進み、「ここから見える景色綺麗だね」「ここのお刺身美味しいね」等、会話も弾み、ペロリと平らげておられました。

皆様は外の桜や海・島を眺めながら、自然と笑顔になり食事も進み、「ここから見える景色綺麗だね」「ここのお刺身美味しいね」等、会話も弾み、ペロリと平らげておられました。