抗菌薬の不適切な使用を背景として薬剤耐性菌が世界的に増加する一方、新たな抗菌薬の開発は減少傾向にあり国際社会でも大きな課題となっています。2015 年の世界保健総会では薬剤耐性(AMR:Antimicrobial Resistance)に関するグローバル・アクション・プランが採択され、加盟各国には薬剤耐性に関する国家行動計画を策定することが求められています。そのような社会背景から、多くの医療機関で、抗菌薬適正使用支援チーム(AST:Antimicrobial Stewardship Team)が立ち上げられ活動しています。ASTとは、その名の通り、抗菌薬の適正使用を通して感染症診療を支援し、医療経済性や薬剤耐性菌増加を抑制することを目的として活動する多職種チームです。

AST活動においては、薬剤師がその専門性を発揮して介入することが期待されています。このたび、市川大介薬剤部長、古谷佳美さんの薬剤師2名が、日本病院薬剤師会が認定する「感染制御認定薬剤師」の認定を取得しました。この資格取得には、5年以上の薬剤師実務経験、3年以上の感染対策従事経験、日病薬病院薬学認定薬剤師(生涯研修履修認定薬剤師)の認定、必要単位数の感染制御関連講習会等への参加、感染制御に従事した20症例のレポート提出、感染制御認定薬剤師認定試験の合格など、いくつかの厳しい基準をクリアする必要があり、岡山県全体でも20名程度しか認定されていない資格です。

AST活動においては、薬剤師がその専門性を発揮して介入することが期待されています。このたび、市川大介薬剤部長、古谷佳美さんの薬剤師2名が、日本病院薬剤師会が認定する「感染制御認定薬剤師」の認定を取得しました。この資格取得には、5年以上の薬剤師実務経験、3年以上の感染対策従事経験、日病薬病院薬学認定薬剤師(生涯研修履修認定薬剤師)の認定、必要単位数の感染制御関連講習会等への参加、感染制御に従事した20症例のレポート提出、感染制御認定薬剤師認定試験の合格など、いくつかの厳しい基準をクリアする必要があり、岡山県全体でも20名程度しか認定されていない資格です。

当院では2012年10月からICDラウンドとして活動を開始し、2016年からは、その名称をASTラウンドに変更しました。ASTラウンドは毎週1回、水曜午後に、毎回3症例程度をピックアップし、約30分かけて実施しています。介入対象は、重症感染症、薬剤耐性菌が検出されている症例、届出対象抗菌薬が使用されている症例、起因菌の感受性結果と抗菌薬選択が適当でない症例、抗菌薬投与量の過不足や長期投与の可能性がある症例、検査項目の追加による治療支援、感染症以外の発熱が考えられる症例など、多岐にわたります。また、スタッフへの感染対策に対するアドバイスなど職員教育も行っています。現在は、3名の薬剤師(市川、古谷、齋藤)が、ICD(Infection Control Doctor)で感染対策委員長の呼吸器科・矢木部長、加納感染対策師長、藤田臨床検査技師、細田看護師長、病棟リンクナースと一緒にラウンドに参加しています。

当院では2012年10月からICDラウンドとして活動を開始し、2016年からは、その名称をASTラウンドに変更しました。ASTラウンドは毎週1回、水曜午後に、毎回3症例程度をピックアップし、約30分かけて実施しています。介入対象は、重症感染症、薬剤耐性菌が検出されている症例、届出対象抗菌薬が使用されている症例、起因菌の感受性結果と抗菌薬選択が適当でない症例、抗菌薬投与量の過不足や長期投与の可能性がある症例、検査項目の追加による治療支援、感染症以外の発熱が考えられる症例など、多岐にわたります。また、スタッフへの感染対策に対するアドバイスなど職員教育も行っています。現在は、3名の薬剤師(市川、古谷、齋藤)が、ICD(Infection Control Doctor)で感染対策委員長の呼吸器科・矢木部長、加納感染対策師長、藤田臨床検査技師、細田看護師長、病棟リンクナースと一緒にラウンドに参加しています。

薬剤部では、ASTラウンド以外にも、バンコマイシンなどの抗MRSA薬の設計支援、抗菌薬の選択・投与量などに関する相談に対応しており、今後も当院の感染症治療の質を少しでも高めることに貢献できればと考えています。抗菌薬や感染症治療に関する相談があれば、薬剤部を窓口として、ASTに気軽にご相談いただければと思います。今後とも、AST活動へのご協力を宜しくお願い致します。

感染対策部・薬剤部 いっちー

ニューロモデュレーションセンターで関わるSTとして最近気になっているトピックスが「パーキンソン病と嚥下機能」についてです。今年度より嚥下障害の疑いがある方に対して積極的にVE(嚥下内視鏡検査)をさせていただくようになりました。

ニューロモデュレーションセンターで関わるSTとして最近気になっているトピックスが「パーキンソン病と嚥下機能」についてです。今年度より嚥下障害の疑いがある方に対して積極的にVE(嚥下内視鏡検査)をさせていただくようになりました。 おはようございます。今日は、どうされましたか?

おはようございます。今日は、どうされましたか? はぁ? お世話になっております。

はぁ? お世話になっております。 おじいさん、調子聞かれとんよ。

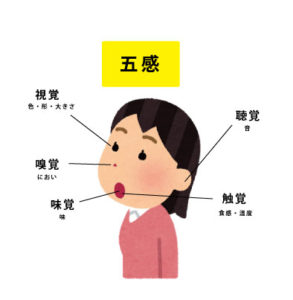

おじいさん、調子聞かれとんよ。 人は周囲からの情報を五感(視覚・聴覚・味覚・臭覚・触覚)で得ています。その中でも視覚が80%以上を占め、次に聴覚と続きます。

人は周囲からの情報を五感(視覚・聴覚・味覚・臭覚・触覚)で得ています。その中でも視覚が80%以上を占め、次に聴覚と続きます。