平成29年8月21日(月)付けの山陽新聞朝刊、メディカ152号に当院呼吸器科矢木真一部長の記事が掲載されました。是非ご一読下さい。

http://medica.sanyonews.jp/article/7967

秘書・広報課 はる

皆様お盆は如何お過ごしでしたか?連休を利用して海外旅行に行かれた方も多いのではないでしょ うか。

うか。

糖尿病治療をされている方に安心して旅行を楽しんでいただくために、いくつか注意してほしい点をお話しします。

① 糖尿病の薬は数日分の予備を

インスリン・GLP-1受容体作動薬、注射針、アルコール綿、血糖測定の道具は、旅行の日数に必要な量の倍を、分けて持ち歩きましょう。

② 低血糖対策

ブドウ糖など、すぐ手に届くところに入れて持ち歩きます。また食事が遅れたときに役立つビスケットなどの補食も携帯しましょう。

③ 注射薬は機内持ち込みで

インスリンやGLP-1受容体作動薬の注射は、手荷物として機内に持ち込みます。預け荷物にすると、注射薬が凍ってしまい成分が有効でなくなってしまうとも言われます。また、荷物が目的地に届かず、渡航先で困る可能性もあります。機内の持ち込みに際して、医師の証明書を事前にもらっておくと対応がスムーズになります。

④ 体調管理

旅行中も休息や睡眠を多くとり体調管理に気を付けましょう。シックデイルールをもう一度確認しておくことも大切です。

⑤ 時差

インスリン注射の仕方や薬の飲み方をあらかじめ医師に相談しましょう。

⑥ 英文カード

特に海外では、糖尿病である事、使用している薬、緊急連絡先が英文でわかるものが重宝します。日本糖尿病学会が発行している「英語で書いた糖尿病カード」を携帯しましょう。

旅行中は普段の生活とは異なるため、いろいろ不安を感じられる事もあるかと思います。

わからないことは医師や糖尿病療養指導士に相談してください。

しっかり準備して、旅行を楽しんで下さい!!

糖尿病療養指導士・薬剤師 Y.F

8月5日(土)、倉敷生活習慣病センターにおいて「第91回糖尿病料理教室」を開催しました。今回のテーマは『地中海食』。地中海食とは、野菜・豆類・魚介類・果物・オリーブオイルなどを多く使った料理で、健康食として近年話題になっています。今回は色々な大きさや色のトマトを使いました。フライパンで簡単に焼けるピザやアクアパッツァなど色鮮やかでボリュームのあるランチになりました。

次回の開催は10月7日(土)開催予定です。皆様のご参加をお待ちしております♪

⛵ デザートタイム ⛵

ミントを煮出して香りを出し、オレンジもたっぷり使った夏にぴったりのゼリーを作りました。

【本日のメニュー】

○2種ピザ:生ハムやブロッコリー、トマトをのせたサラダピザと、キノコやコーンを乗せたキノコピザ。どちらもフライパンで簡単に出来ます。

○アクアパッツァ:魚介と野菜をたっぷり入れて白ワインで煮込み、レモンでさっぱりとした味付けに。

○グリーンサラダ:カシューナッツとオリーブオイルのドレッシングをかけていただきます。人参とチーズを混ぜてカリッと焼いた人参ガレットを飾りました。

○焼きなすのムース:おなじみの焼きなすを洋風にアレンジ。ムースの上にタルタルをのせて、なすづくしの一品です。

○ピンチョス:彩りの良い野菜を串に刺して、マスタードソースを付けていただきます。

○シトラスミントゼリー:ミント風味のさわやかなオレンジゼリーです。

○ハーブモヒート:レモングラス、バジル、ローズマリーを入れたモヒート風ソーダ。

計600kcal

タンパク質29.7g、脂質22.5g、炭水化物73.4g(糖質64.5g、食物繊維8.9g)、塩分2.4g

※メニューご希望の方は倉敷生活習慣病センター受付にてお訊ね下さい。

管理栄養士 M.S

8月2日から2泊3日、私と職場の仲間2人の計3人で初めての富士登山に挑戦してきました。夕方5時頃より5合目から出発し、7合目の山小屋まで登る「夜走り」というものを体験しました。当日は天候にも恵まれ、途中濃霧や小雨に遭うこともありましたが大きな天候の崩れもなく登山に臨むことができました。

あいにく私は山小屋に着いた後に高山病にかかり、やむをえず翌日に下山しましたが、仲間2人が無事登頂。3776メートル、日本最高峰 富士山剣ヶ峰の石碑の横で写真を撮ることができました。しかし、その後1人が体調不良になり、残る1人が富士山頂を一周する「お鉢巡り」にアタック。その後2人は8合目で泊まり、前日に見ることができなかった本当に美しいご来光も見ることができて感動の中、下山。

先に下山していた私は5合目から他の2人とは違った角度からご来光を拝み、七色に変わる富士山を目に焼き付け、他の2人と合流しました。

先に下山していた私は5合目から他の2人とは違った角度からご来光を拝み、七色に変わる富士山を目に焼き付け、他の2人と合流しました。

3776メートルの富士山は私にとっては厳しく、きつい道のりでしたがそれ以上の感動と喜びにあふれるものでした。

旅が終わって一回りたくましくなり、また日々の業務に活かしていきたいと思います。

ケアセンター ショート T.T

全国的に厳しい暑さ続く日々ですが、この時期は紫外線対策も重要です。みなさん、紫外線対策は行っていますか?日焼け止めは紫外線から肌を防御することを目的に作られ、紫外線防御の強さはSPFやPAという用語で表示されています。

全国的に厳しい暑さ続く日々ですが、この時期は紫外線対策も重要です。みなさん、紫外線対策は行っていますか?日焼け止めは紫外線から肌を防御することを目的に作られ、紫外線防御の強さはSPFやPAという用語で表示されています。

紫外線はその波長の長さによって「UVA」、「UVB」、「UVC」に分けられ、SPFは「UVBの防御効果」、PAは「UVAの防御効果」を表しています。

SPFは「SPF50+」が最高値で、数値が大きくなるほど、肌が赤く炎症を起こすのを防ぐ効果は高くなります。また、PAは「PA+」、「PA++」、「PA+++」、「PA++++」 の4段階で表示され、+が多いほど肌が黒くなるのを防ぐ効果が高くなります。

「日焼け止めはできるだけ数値の高いものを!」と考える方もいらっしゃると思いますが、日焼け止めは、いつ、何をする時に使用するかによって選びましょう。日常の通勤や買い物のためであれば、それほど数値の高くない日焼け止めで十分です。一方、紫外線の強い季節にかなり長時間外に出る場合(炎天下でのスポーツ、 ハイキング、海水浴など)には高い効果を持つものを、汗をたくさんかいたり水に入る場合には耐水性の高いものを使いましょう。

日焼け止めは、一度塗れば一日中効果を発揮するわけではありません。落ちたと思ったときにすぐに重ね塗りするか、そうでなければ、2、3時間おきに塗り直しをすることをおすすめします。

この時期、外でレジャーを楽しむ機会が多いと思いますが、上手に日焼け止めを使って、紫外線から肌を守りましょう。

薬剤師 S.K

皆様お盆は如何でしたでしょうか?暑い日が続きましたが、楽しい時間を過ごされましたでしょうか?熱中症など体調にはくれぐれもご留意下さい。

さて、のぞみの会も残り83日になりました。院内や院外にもポスターが貼られ始めており、目に留まることも事も多くなって来た事と思います。

色々な企画を練り、皆様に満足して帰って頂けるよう各部署頑張っております。

毎年たくさんの方々にお会いできるのを楽しみにしています。

私たち臨床検査部もふれあいコーナーで昨年までとはまた違った方法で皆様に喜んで頂ける様考えておりますので、楽しみにして頂けたらと思います。

★第52回のぞみの会 平成29年11月5日(日) 9時30分~14時『いつか 、やっぱり全仁会-未来が広がる最新治療-』★

★ポスターは3東病棟が作成したものです

第52回のぞみの会実行委員 臨床検査部 T

8月5日(土)、我々、倉敷平成病院野球部の第42回倉敷早朝野球リーグ(4チーム)での優勝が確定しました。この大会へは2年前の第40回から参加をしており、第40回大会では優勝、昨年は準優勝という結果でした。

8月5日(土)、我々、倉敷平成病院野球部の第42回倉敷早朝野球リーグ(4チーム)での優勝が確定しました。この大会へは2年前の第40回から参加をしており、第40回大会では優勝、昨年は準優勝という結果でした。

今年のチームの強みは、なんといっても高い総合力です。ベテランから若手まで豊富な戦力で勝利を積み重ね、優勝までたどり着けました。しかし優勝までの道のりは険しく、リーグ戦中盤に唯一の敗戦を喫した試合後、チームの雰囲気は最悪でした。試合への遅刻、練習不足など負けるべくして負けた試合でした。

その試合後、金光キャプテンの喝が入りチームの意識が変わりました。絶対に優勝するという意識がチーム全体に浸透し最終戦まで負け無しの連勝となりました。

キャプテン、ベテランがチームを引っ張り優勝しましたが、若手選手も奮闘しました。土曜日の早朝に試合をするというベテラン選手には厳しいコンディションの中、若手がしっかりとカバーして結果を出してくれました。今年の優勝経験から来年以降もさらに強くなるように、また優勝できるように倉敷平成病院を盛り上げて行きたいと思います。

※第42回倉敷早朝野球リーグ (参加チーム:倉敷JC、中原三法堂、日本ケミカル機器、倉敷平成病院の4チーム。当院は8勝1敗の成績で優勝確定)

野球部(リハビリテーション部OT) E

連日気温30度を超える暑さが続き、蝉の声が次第に大きくなってきた7月17日、海の日。デイサービスドリームでは、夏の風物詩、流しそうめんを開催しました。

中庭の水道からホースを引き、ホールをバーンと横切って竹が組まれると、「わぁー、ここからそうめん流すのー?」「早く食べようやー」利用者の方々の興奮は次第に上昇。いよいよ、竹を挟んで両脇に、おつゆと箸を持って皆さんスタンバイ。

「さぁ、お待たせしました。行きまーす!」T管理者のかけ声に皆さん息を呑んで竹の上方を見つめ ます。来たー、と思ったら最初に流れてきたのは氷。コロコロコロ・・・「えー!?こりゃ挟めんよー」あたふたと箸を動かす様子を見て、そうめんを流す係のO管理栄養士が笑顔で一言。「今のは練習!はい、これからよー」よし!と気合を入れたところへ、今度こそゆらゆらと踊るようにそうめんが・・・「よっしゃ~、つかまえた~♪」ひたすら黙々とそうめんを捕まえては、食べる事は二の次としておつゆの中にどんどん入れていく人、一回すくったらのんびりと味わって食べ、後のそうめんには見向きもしない人、皆さん自分なりの流しそうめんを満喫されたようです(^O^)

ます。来たー、と思ったら最初に流れてきたのは氷。コロコロコロ・・・「えー!?こりゃ挟めんよー」あたふたと箸を動かす様子を見て、そうめんを流す係のO管理栄養士が笑顔で一言。「今のは練習!はい、これからよー」よし!と気合を入れたところへ、今度こそゆらゆらと踊るようにそうめんが・・・「よっしゃ~、つかまえた~♪」ひたすら黙々とそうめんを捕まえては、食べる事は二の次としておつゆの中にどんどん入れていく人、一回すくったらのんびりと味わって食べ、後のそうめんには見向きもしない人、皆さん自分なりの流しそうめんを満喫されたようです(^O^)

ところで、流しそうめん発祥の地をご存知ですか?ふと気になって調べたところ、宮崎県の高千穂峡なんだそうです。偶然にもこの3月に縁あって私は初めてそこを訪れました。数キロに渡ってそそり立つ断崖と崖上に繁る緑の木々。青い澄んだ水に浮かぶ数々のボート。神秘的な光景は記憶に新しい所です。昭和30年頃、野良仕事の合間に外で茹でたそうめんを高千穂峡の冷水にさらして食べた事が言われだそうです。

ところで、流しそうめん発祥の地をご存知ですか?ふと気になって調べたところ、宮崎県の高千穂峡なんだそうです。偶然にもこの3月に縁あって私は初めてそこを訪れました。数キロに渡ってそそり立つ断崖と崖上に繁る緑の木々。青い澄んだ水に浮かぶ数々のボート。神秘的な光景は記憶に新しい所です。昭和30年頃、野良仕事の合間に外で茹でたそうめんを高千穂峡の冷水にさらして食べた事が言われだそうです。

美しい高千穂峡の光景を思い出しながら頂いた今年のそうめんは、私にとっても又格別なものでした。

「みんなでワイワイ食べるとおいしいね」「冷たくて不思議といっぱい食べれるよ」皆様方の嬉しい感想に、私たち職員もほっこり気分(^^)早くもこの夏の第2回目の流しそうめんに向け、もっと喜んでいただけるよう、あれこれと思いを巡らすのでした。これから暑さも一段と増す事でしょうが、そうめんの力で、どうか皆さんが元気いっぱいにこの夏を乗り切っていけますように!

看護師兼機能訓練指導員 Y.M

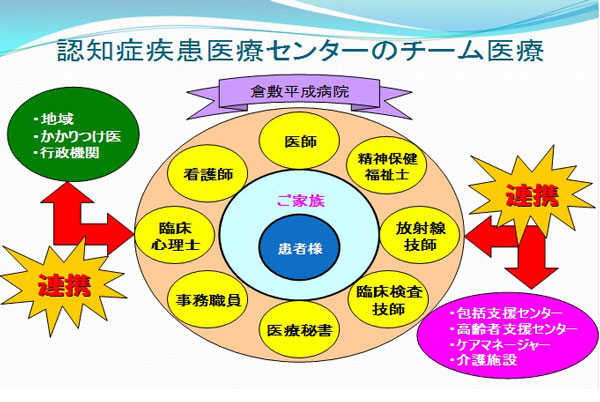

認知症疾患医療センターの役割について④

認知症疾患医療センターには5つの役割があります。①各種検査データや事前相談など多くの情報を元に診断を行い、②診断にもとづく適切な治療方針を決定し、③内科的異常の早期発見・治療し、④かかりつけ病院との情報共有を行い、連携して治療にあたります。また、地域や行政など、関連機関などの部門とも連携し、よりよいケアの方法を患者様、ご家族の方々と共に考えていきます。また、⑤認知症に関する教育・啓発機関として機能することも、患者様と患者様の援助に携る方々を総合的にフォローしていくために、とても重要な役割となります。

今回は役割④:かかりつけ病院、地域や行政など、関連機関との連携について説明します。

地域自治体認知症疾患医療センターで診断が確定し、治療方針が定まると、患者様のかかりつけ医師や地域の認知症サポート医に情報提供をおこない、連携をとりながら治療にとりかかっていきます。また薬物的な治療のほかには、デイケアなど介護施設での脳トレや有酸素運動などのリハビリを行うことでも認知症の進行を遅らせることができるといわれており、リハビリ、生活習慣や生活環境の調整が必要になります。これらの調整のために地域包括支援センターや高齢者支援センターなどの外部機関との連携をとり、ケア、介護状況の調整をしていきます。

また、厚生労働省が定める、認知症施策推進5ヶ年計画(オレンジプラン) では、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けることができる社会の実現を目指す、となっています。自助・互助の概念のもと、認知症疾患医療センター、かかりつけ医、介護施設、地域包括支援センター、家族会、地域自治体、行政など多くの機関が連携して「その人がその人らしく生きていく」を支援していく社会がだんだんと整備されつつあります。

認知症疾患医療センターでは高度な専門性と他機関、地域との連携をおこなって、患者様、ご家族を一緒に支えていきます。

「もの忘れ」は早期発見・早期治療が重要です。ご家族や身近な方、またはご自身のもの忘れが気になるという方は、まずはご相談を!

認知症疾患医療センター相談室 直通電話番号:086-427-3535

認知症疾患医療センター CP 阿部