コロナ禍中の療養生活も長くなりました。歌声広場や行事会・秋祭りなど、ご入所の方々が楽しみにしていた行事会を自粛せざるしかなく、季節の移り変わりを実感する機会も少なく単調な生活を我慢しながら過ごされています。

コロナ禍中の療養生活も長くなりました。歌声広場や行事会・秋祭りなど、ご入所の方々が楽しみにしていた行事会を自粛せざるしかなく、季節の移り変わりを実感する機会も少なく単調な生活を我慢しながら過ごされています。

集まっての会はできないけれど、感染対策を取りながら少人数でお花見・七夕飾りなどを工夫して行って来ました。日々のスケジュールで漢字・計算プリント、パズル、塗り絵、間違い探し等々提供していますが、行事会などに代わるイベントが少なく、「何か新しいことに挑戦してみよう!!」と考えて、今回、初めてのおつかいではないけれど、初めての『夏のリース作り』をご入所の方々と挑戦しました。

集まっての会はできないけれど、感染対策を取りながら少人数でお花見・七夕飾りなどを工夫して行って来ました。日々のスケジュールで漢字・計算プリント、パズル、塗り絵、間違い探し等々提供していますが、行事会などに代わるイベントが少なく、「何か新しいことに挑戦してみよう!!」と考えて、今回、初めてのおつかいではないけれど、初めての『夏のリース作り』をご入所の方々と挑戦しました。

リースを作るのも、グルーガンを使うのも皆さん初めての体験でした。ひまわりや白や青の小花を、どこにどう置くか、悩みながらも楽しく、あっという間に時間が過ぎていきました。同じ花材を使ったのに6人6様のリースが出来上がりました。仕上げのリボン選びにも、それぞれの個性がリースに表れていて素晴らしい作品になりました。

リースを作るのも、グルーガンを使うのも皆さん初めての体験でした。ひまわりや白や青の小花を、どこにどう置くか、悩みながらも楽しく、あっという間に時間が過ぎていきました。同じ花材を使ったのに6人6様のリースが出来上がりました。仕上げのリボン選びにも、それぞれの個性がリースに表れていて素晴らしい作品になりました。

作る前は、「リースって?」「本当に出来るの?」と不安がありましたが、出来上がってみれば、「いいのが出来た!」「かわいい!」「○○さんのもきれいに出来とる!!」と、皆さん大満足で、『また何か作ってみたい!!!』と創作意欲が急上昇中↑↑↑

「次はクリスマスのリースがいいなぁ!楽しみ!!」と笑顔の花がいっぱい咲き、初めてのリース作りは大成功でした。

「次はクリスマスのリースがいいなぁ!楽しみ!!」と笑顔の花がいっぱい咲き、初めてのリース作りは大成功でした。

倉敷老健 看護主任 F.W.

梅雨が明けると、ケアハウスの庭園のあちこちの木々には、数年間土の中で過ごしてきた蝉の幼虫が数日の短い命を輝かせるため行列をなしてよじ登り羽化します。「♪ミーン、ミンミンミンミー♪」とミンミンゼミが、「♪ジージー、ジリジリジリジリ♪」とアブラゼミが一斉に鳴きはじめ、大合唱を響かせ、暑さを倍増させてくれます。そんなケアハウスの夏の風物詩をはじめて体験されるご入居の方々は、蝉の抜け殻の行列にびっくりしながら写真に収め、「うるさ過ぎておちおち昼寝もできないなぁ」とも。一方、ベテランのご入居の方は、「今年も始まったなぁ」と毎年の大合唱にあきれ顔で慣れたものです。

梅雨が明けると、ケアハウスの庭園のあちこちの木々には、数年間土の中で過ごしてきた蝉の幼虫が数日の短い命を輝かせるため行列をなしてよじ登り羽化します。「♪ミーン、ミンミンミンミー♪」とミンミンゼミが、「♪ジージー、ジリジリジリジリ♪」とアブラゼミが一斉に鳴きはじめ、大合唱を響かせ、暑さを倍増させてくれます。そんなケアハウスの夏の風物詩をはじめて体験されるご入居の方々は、蝉の抜け殻の行列にびっくりしながら写真に収め、「うるさ過ぎておちおち昼寝もできないなぁ」とも。一方、ベテランのご入居の方は、「今年も始まったなぁ」と毎年の大合唱にあきれ顔で慣れたものです。

園芸好きな男性のご入居の方は、毎年「朝顔」を育てられ、皆様の目を楽しませてくださいます。今年は「朝顔」に加え「夕顔」にも挑戦。毎日、丹精込めて朝昼晩と何回も水やりをされ、「朝顔」は色とりどりの花を毎日たくさん咲かせています。一方、「夕顔」は、たくさんの蕾を付けるのですが夕方になっても咲かず、翌朝にはその蕾もすぼんでいます。気温が高いと咲かないようでどうやら涼しい夜に咲き、なかなか花を見せてくれない恥ずかしがり屋の「夕顔」に皆様はがっかり。

園芸好きな男性のご入居の方は、毎年「朝顔」を育てられ、皆様の目を楽しませてくださいます。今年は「朝顔」に加え「夕顔」にも挑戦。毎日、丹精込めて朝昼晩と何回も水やりをされ、「朝顔」は色とりどりの花を毎日たくさん咲かせています。一方、「夕顔」は、たくさんの蕾を付けるのですが夕方になっても咲かず、翌朝にはその蕾もすぼんでいます。気温が高いと咲かないようでどうやら涼しい夜に咲き、なかなか花を見せてくれない恥ずかしがり屋の「夕顔」に皆様はがっかり。 そんなある日のいつもより涼しい夕方、待望の「夕顔」が真っ白な大輪の花を咲かせたのです。「夕顔が咲いているよ!」と皆様に知らせる方、「綺麗な花!」、「朝顔より大きいね!」と初対面の「夕顔」に皆様は大興奮です。

そんなある日のいつもより涼しい夕方、待望の「夕顔」が真っ白な大輪の花を咲かせたのです。「夕顔が咲いているよ!」と皆様に知らせる方、「綺麗な花!」、「朝顔より大きいね!」と初対面の「夕顔」に皆様は大興奮です。 北庭園の畑では、野菜作りが好きなご入居の方々が、いろんな夏野菜を作られています。たくさん収穫できた時は、ケアハウスへ食材としてご提供してくださり、美味しくいただいています。

北庭園の畑では、野菜作りが好きなご入居の方々が、いろんな夏野菜を作られています。たくさん収穫できた時は、ケアハウスへ食材としてご提供してくださり、美味しくいただいています。 8月に入り残暑が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。

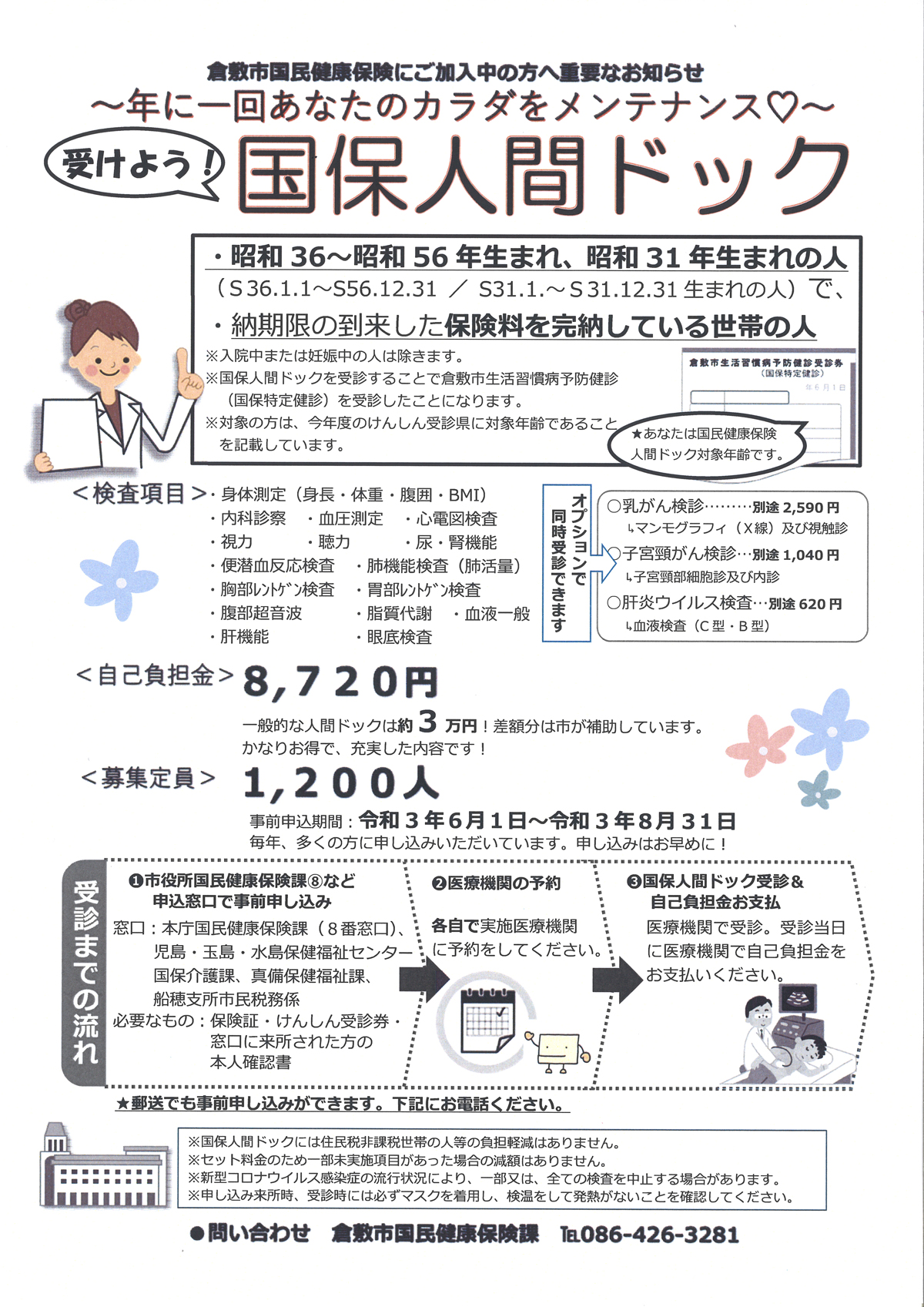

8月に入り残暑が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。 当院の場合「倉敷市生活習慣病予防健診」「がん検診」「歯周病検診」は外来にて予約を承っており、複数の項目を希望される場合は複数の科を受診したり、日程を分けてのご予約となったりすることもあります。

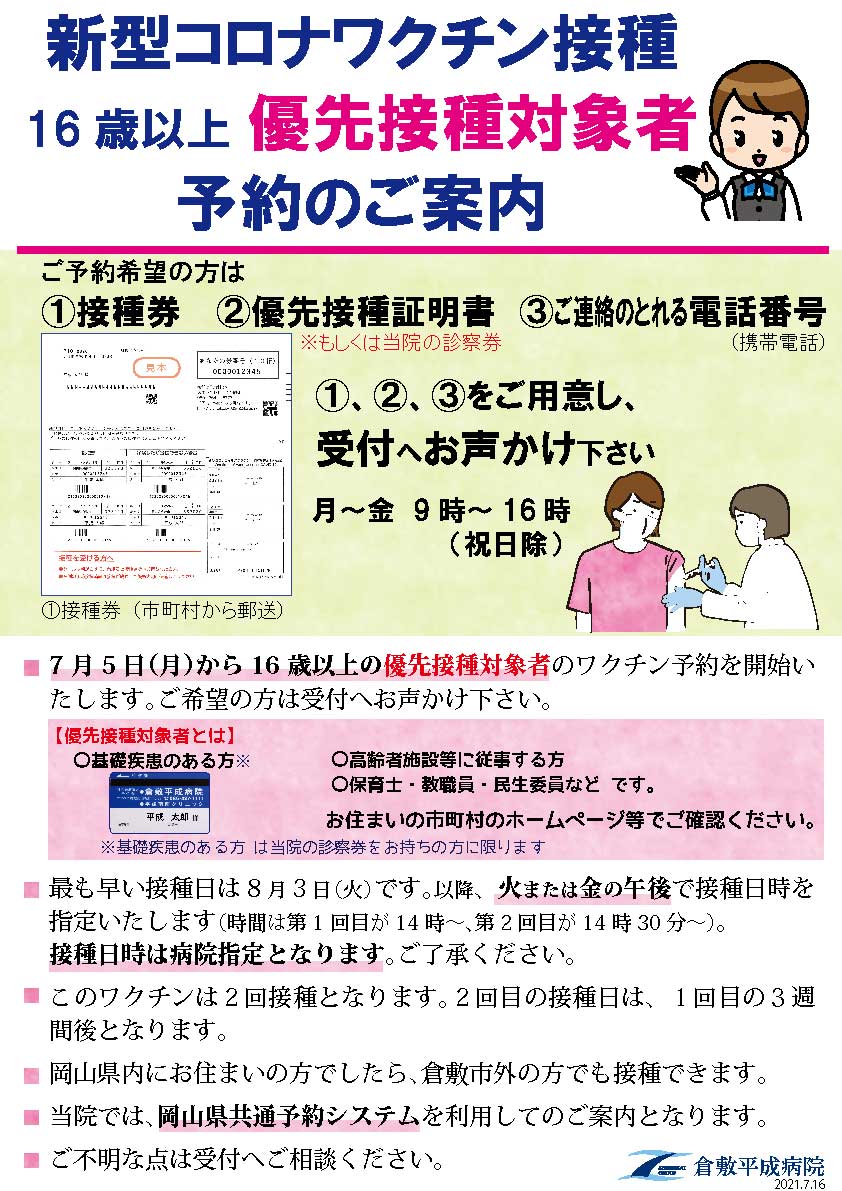

当院の場合「倉敷市生活習慣病予防健診」「がん検診」「歯周病検診」は外来にて予約を承っており、複数の項目を希望される場合は複数の科を受診したり、日程を分けてのご予約となったりすることもあります。 きるという特徴があります。スロープを兼ね備え、介護に特化した福祉車両の介護タクシーは、通常のタクシーやご家庭の乗用車では移動の難しい車イスに乗られた方、又は寝たきりの方などの移動を可能にしてくれます。車いすをお持ちでない方でも、状況に応じて適した種類の車いすを、無料にて貸し出ししております。

きるという特徴があります。スロープを兼ね備え、介護に特化した福祉車両の介護タクシーは、通常のタクシーやご家庭の乗用車では移動の難しい車イスに乗られた方、又は寝たきりの方などの移動を可能にしてくれます。車いすをお持ちでない方でも、状況に応じて適した種類の車いすを、無料にて貸し出ししております。

参加し、4月~9月はリーグ戦、また月に2~3回の練習を行っていますが、ここ数年は、コロナ禍で十分な活動が行えていない状況です。

参加し、4月~9月はリーグ戦、また月に2~3回の練習を行っていますが、ここ数年は、コロナ禍で十分な活動が行えていない状況です。