令和5年4月1日(土)に執り行われました、全仁会グループ辞令交付式の様子を動画にしてYouTubeにアップしました。

約35秒とコンパクトにまとめられた動画になっております。

是非ごらんください。

秘書・広報部

令和5年4月1日(土)に執り行われました、全仁会グループ辞令交付式の様子を動画にしてYouTubeにアップしました。

約35秒とコンパクトにまとめられた動画になっております。

是非ごらんください。

秘書・広報部

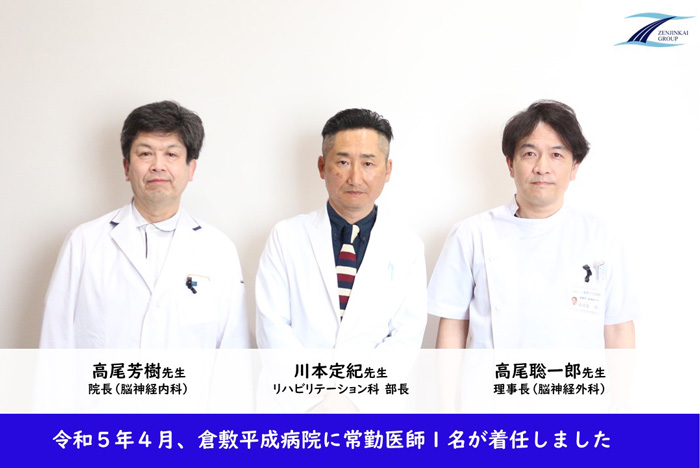

令和5年4月1日に着任された、常勤医師1名の辞令交付式が本日、執り行われました。

川本定紀(かわもと さだのり)先生(リハビリテーション科 部長)

専門は、脳卒中を中心とした中枢神経疾患のニューロリハビリテーション、摂食・嚥下リハビリテーション、高次脳機能障害リハビリテーションで、主に、回復期リハビリテーション病棟を担当されます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

秘書・広報部

令和5年4月1日(土)、全仁会グループ辞令交付式が執り行われました。

桜満開蒼天のもと、今年度の新入職員49名(看護師28名 他)への辞令に合わせ、今年は4年ぶりに昇格者への辞令交付も実施されました。

高尾理事長から「新社会人になられる皆さんは新型コロナウイルスの影響で実習が少なかったり、現実とのギャップがあったりと、戸惑うことも沢山あるかと思いますが、まずは社会人の生活に慣れていただきたいと思います。我々先輩職員が全力でサポートします。」と挨拶がありました。

新入職員は今後、医療安全や感染対策、一時救命処置(BLS)研修などの共通の研修と職種別のグループワークを受けたのち、各部門への配属となります。

新入職員の皆さんが安心して業務を行い、患者さんに安定した医療・介護を提供できるよう、それぞれの部署でしっかりとサポートしてまいります。

医師の辞令交付式は4月3日(月)に執り行う予定です。

秘書・広報部

#倉敷平成病院 #全仁会 #令和5年 #新年度スタート #新入職員 #門出を祝う #桜満開蒼天 #元気出して行こう

朝は冷え込みますが、春の陽気が続いています。

倉敷平成病院の桜が見頃を迎えています。

屋外をリハビリされる方や登園途中の自転車に乗った親子が綺麗だね〜とお話ししながら行きかっていました。

明後日には新入職員辞令交付式が予定されています。桜も門出を祝っているようです。

秘書・広報課

4月を思わせる陽気が続いています。

毎年この時期になると、桜の開花が気になりますが

本日 倉敷平成病院の桜並木が3輪開花しているのを確認しましたので

今年は3月20日を開花日といたします。

昨年は3月25日でしたので5日早く開花です。

昨年は3月25日でしたので5日早く開花です。

概ね一週間後が見頃とのことですので、当院へご来院の際にはお楽しみいただければと思います。

#倉敷平成病院 #2023桜開花 #倉敷 #岡山

秘書広報課

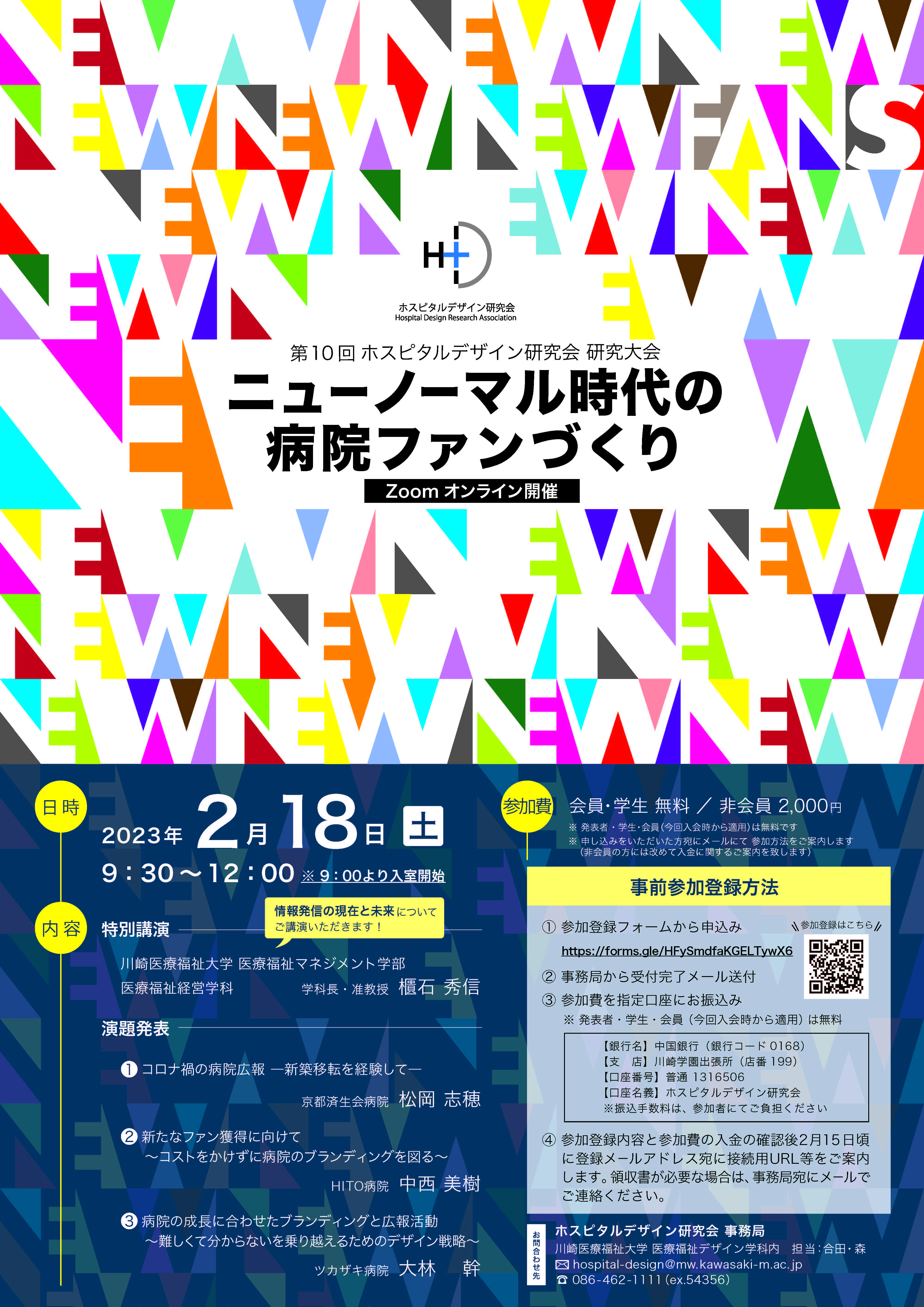

2月18日(土)9時30分~12時に開催された第10回ホスピタルデザイン研究会 研究大会『ニューノーマル時代の病院ファンづくり』に当院 秘書・広報課の4名がWeb参加しました。

ホスピタルデザインとは、ご利用の方が安心かつ快適に療養に専念できるとともに、医療従事者が関わる診断・治療行為に一層専念できるための、特色ある病院の実現をデザインによってサポートする行為を指します。

ホスピタルデザイン研究会は川崎医療福祉大学医療福祉デザイン学科に事務局がおかれ、ホスピタルデザインに関する包括的研究の発展と知識の交流を図り、その成果を普及すること等を目的として設立運営されています。

【今回のプログラム】

演題発表

①コロナ禍の病院広報 -新築移転を経験して-

京都済生会病院

②新たなファン獲得に向けて ~コストをかけずに病院のブランディングを図る~

HITO病院

③病院の成長に合わせたブランディングと広報活動 ~難しくて分からないを乗り越えるためのデザイン戦略~

ツカザキ病院

特別講演

DX時代の病院広報のデジタルシフト

川崎医療福祉大学 医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 学科長・准教授 櫃石 秀信 先生

SNS(Instagram・facebook・公式LINE・YouTube)のそれぞれの特色を理解し、目的や対象に合わせた配信の紹介や、ご高齢の方に向けたWebの活用など、SNSやWebを中心とした講義内容で、当院の課題解決やこれからの目標にも繋がるとても学びの多い時間でした。

私たちも、有益な情報を、必要としている方にしっかりと届けられるよう、取り組んでいきたいと思います。

秘書・広報課 R

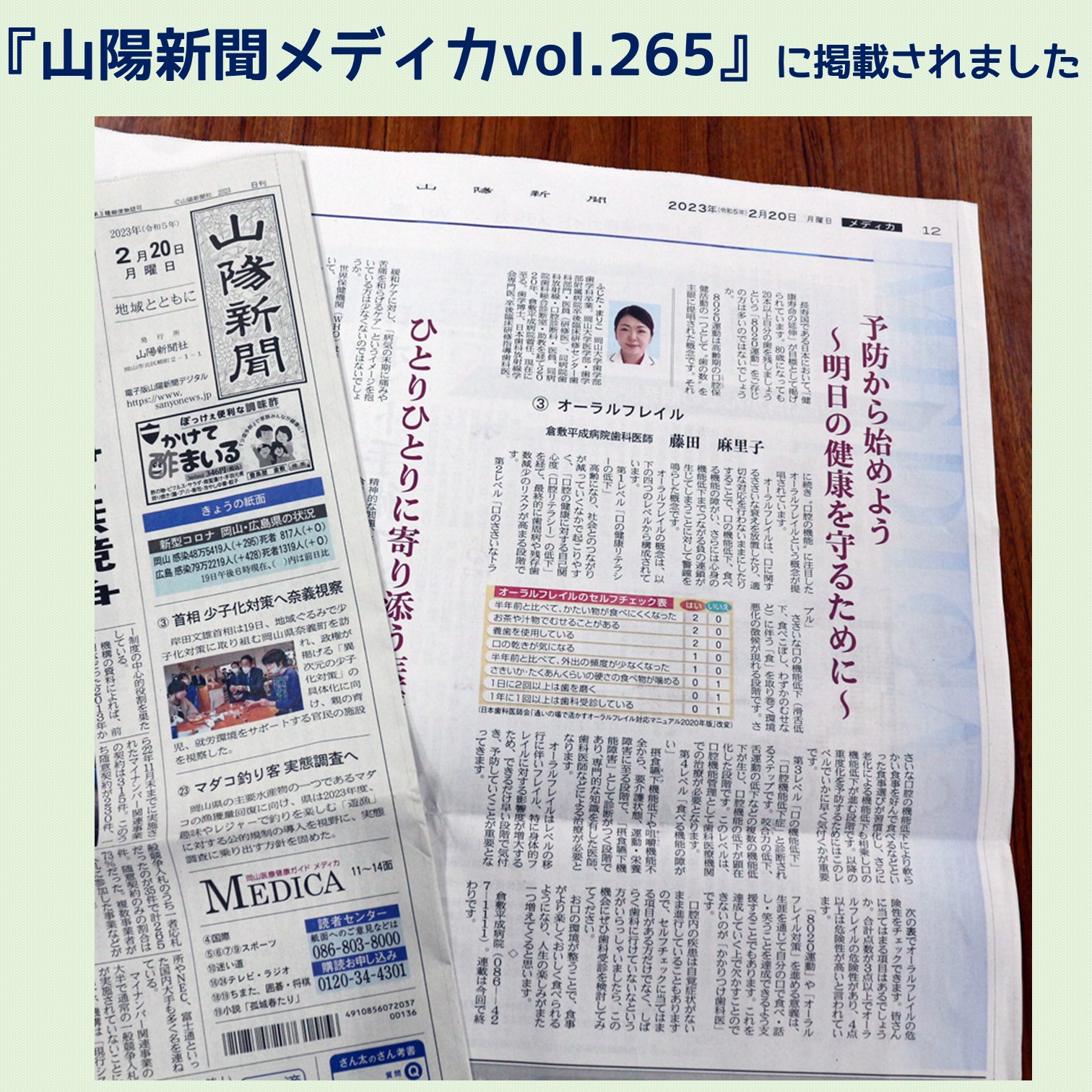

令和5年2月20日(月)付けの山陽新聞朝刊 岡山医療ガイドメディカVol.265「予防から始めよう③」に当院歯科 藤田麻里子歯科医師の記事が掲載されました。是非ご一読下さい。

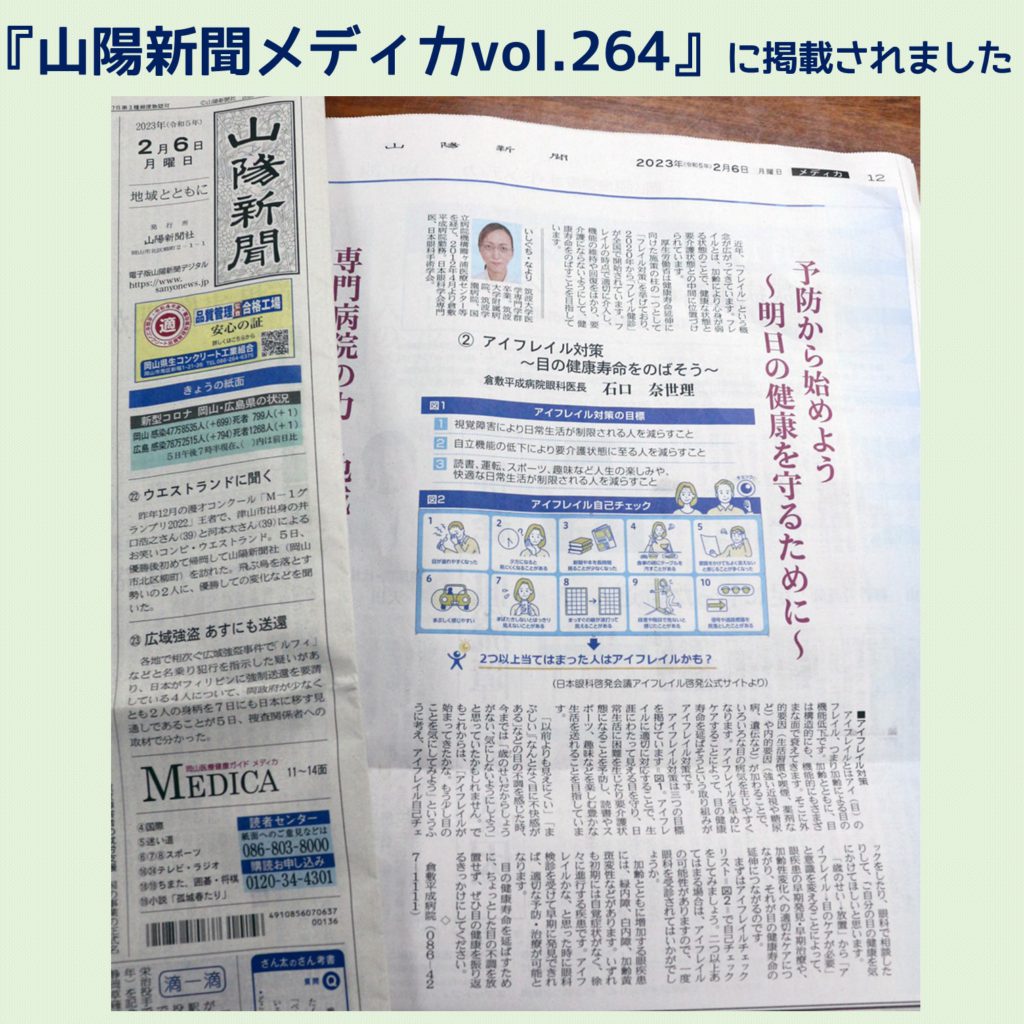

令和5年2月6日(月)付けの山陽新聞朝刊 岡山医療ガイドメディカVol.264「予防から始めよう②」に当院眼科 石口奈世理医長の記事が掲載されました。是非ご一読下さい。

いつも当院ブログ「倉敷平成病院だより」をご覧いただきありがとうございます。

この度、ブログ「倉敷平成病院だより」の運用を見直し、2023年2月よりブログの更新頻度を毎日(月~土)更新から原則月・水・金曜更新に変更することといたしました。

Instagram・facebookなどのSNSと併せて、より一層内容の充実を図り、有用な情報を皆さんにお届けできるよう努めてまいります。

引続き「倉敷平成病院だより」をよろしくお願いいたします。

秘書・広報課

【山陽新聞メディカ263号 当院平成脳ドックセンター 江原英樹センター長の記事が掲載されました】

令和5年1月16日(月)付けの山陽新聞朝刊 岡山医療ガイドメディカVol.263「予防から始めよう①」に平成脳ドックセンター 江原英樹センター長の記事が掲載されました。是非ご一読下さい。

秘書・広報課

秘書・広報課