気温や湿度が上がるこの時期は、カビや細菌が繁殖しやすくなることから食中毒が増えます。

基本的なことを守り食中毒には注意しましょう。さて、カビ、細菌と聞くと、体に有害で、食品を腐敗させる悪者というイメージがあるかもしれませんが、種類によっては、「発酵」を手助けするものもあります。そもそも発酵とは、微生物によって食品が変化し、人間にとって有益に作用することであり、反対に有害な場合は腐敗となります。つまり微生物が働くことで食品が変化するのはどちらも同じですが、人間の主観によって「発酵」か「腐敗」かが決められています。

発酵を助ける微生物

➀カビ

麹菌・青カビ・鰹節カビなどがあり、食品に付着し糸状の伸びた菌細胞が

また新たに胞子を作って、あちこちに広がっていくという作業を繰り返します。

味噌、醤油、ブルーチーズ、鰹節などがあります。

②酵母

糖を食べて泡のように膨らんでから分裂し、増殖していきます。

糖を食べるとアルコールと炭酸ガスに分解されるので、アルコール飲料や

パン作りに欠かせないものです。ビール、ワイン、パンなどがあります。

③細菌

③細菌

ヨーグルトやぬか漬け、キムチなどを作る「乳酸菌」、大豆を発酵させる「納豆菌」、食酢を作る「酢酸菌」など、さまざまな種類があります。

発酵は、原材料にはなかった酸味やコク、甘さや香りなどが生み出され、保存性を高めることや、血中コレステロール改善、免疫を活性化させる効果、腸内環境を良く

するなど健康に役立つとされています。暑くなるこれからの時期、発酵食品を積極的に取り入れ、元気に夏を迎えましょう。

管理栄養士 A.T

「骨粗鬆症を持つ大腿骨頸部骨折患者では再び骨折するリスクが高いことから、専門的な治療・指導管理による骨折予防が重要」という考えから、今回2022年4月から継続的な二次性骨折予防に係る管理料が新設されました。

「骨粗鬆症を持つ大腿骨頸部骨折患者では再び骨折するリスクが高いことから、専門的な治療・指導管理による骨折予防が重要」という考えから、今回2022年4月から継続的な二次性骨折予防に係る管理料が新設されました。 姿勢が悪い状態で食事をすると、胃腸などの内臓が圧迫されて、消化・吸収に時間がかかったり、消化不良を起こしやすくなります。消化機能が低下することにより、基礎代謝(呼吸や消化・吸収など生きていくために最低限必要とされるエネルギー)が落ちます。また、猫背のまま食べていると、食べたものが胃まで流れるのに時間がかかるため満腹のサインが出るのが遅くなり、食べすぎにつながります。結果、肥満になりやすいと言われています。その他にも、猫背は首や肩、腰の負担が大きくなり肩こりや腰痛の原因になります。

姿勢が悪い状態で食事をすると、胃腸などの内臓が圧迫されて、消化・吸収に時間がかかったり、消化不良を起こしやすくなります。消化機能が低下することにより、基礎代謝(呼吸や消化・吸収など生きていくために最低限必要とされるエネルギー)が落ちます。また、猫背のまま食べていると、食べたものが胃まで流れるのに時間がかかるため満腹のサインが出るのが遅くなり、食べすぎにつながります。結果、肥満になりやすいと言われています。その他にも、猫背は首や肩、腰の負担が大きくなり肩こりや腰痛の原因になります。 年末年始はお酒を飲む機会が増えますね。コロナで外出できず、例年より飲みすぎた人はいませんか。家だから酔っぱらっても大丈夫という解放感もあると思いますが、いくつかポイントを頭に入れておきましょう。

年末年始はお酒を飲む機会が増えますね。コロナで外出できず、例年より飲みすぎた人はいませんか。家だから酔っぱらっても大丈夫という解放感もあると思いますが、いくつかポイントを頭に入れておきましょう。 師走の時期、あれやこれやと用事が立て込み、つい夕食が後回しに。なんて方も多いのではないでしょうか。農林水産省の調査でも、夕食時間が21時以降の人の割合が、20~50代で増加しています。

師走の時期、あれやこれやと用事が立て込み、つい夕食が後回しに。なんて方も多いのではないでしょうか。農林水産省の調査でも、夕食時間が21時以降の人の割合が、20~50代で増加しています。

フードファディズムという言葉をご存知ですか?

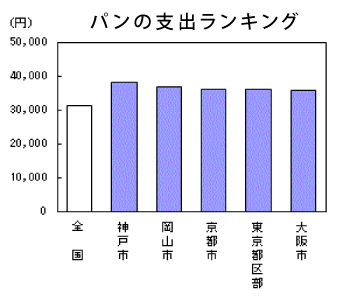

フードファディズムという言葉をご存知ですか? 金額は36,950円です。しかし、数量は56,618gで第1位!全国平均のパンの支出額は31,391円、数量は45,465gです。

金額は36,950円です。しかし、数量は56,618gで第1位!全国平均のパンの支出額は31,391円、数量は45,465gです。