早いもので、2022年の12分の1が、もう終わってしまいました。『あっ!』という間でした。今年も何も進歩することなく一年終わらせてしまうかも…、少々焦っています。

逃げる2月、去る3月、ぼーっとしないで毎日を大切に過ごそうと思います。

さて、みなさんは“ヤングケアラー”という言葉をお聞きになったことはありますか?

さて、みなさんは“ヤングケアラー”という言葉をお聞きになったことはありますか?

最近、テレビや新聞等のメディアでも取り上げられていますので、ニュース番組などで見られたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

“ヤングケアラー”とは、『法令上の定義はないが、一般的に、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを日常的に行っている子ども』とされています(厚労省HPより)。近年、日本では、このヤングケアラーの増加が問題となっており(令和2年度の厚労省による調査では、回答した中学2年生の17人に1人がヤングケアラーだったという結果もあります)、国は令和3年3月に文科省と厚労省が連携したプロジェクトチームを立ち上げました。

ヤングケアラーの一番の問題は、家庭内のデリケートな問題であり、本人や家族に自覚がないことも多く、支援が必要な場合でも表面化しにくい、ということです。そのため国は、令和4年度から3年間を〔ヤングケアラー認知度向上キャンペーン〕の期間として、重点的に認知度の向上に向けて取り組むとしています。

子どもが家事や家族の世話をすることは、ごく普通のことだと思われるかもしれません。もちろん、家族で助け合うということも悪いことではありません。しかし、年齢等に見合わない重い責任や負担を負い、子どもが本来持つ、勉強する時間、部活動する時間、友人と過ごす時間‥‥それらが奪われ、結果、学業への影響、就職への影響、友人関係への影響などが出て、将来の夢を諦めたり、ストレスを感じたりしている子ども達も少なくないのです。

ヤングケアラーに関する施策には私たちケアマネジャー(介護支援専門員)の役割もあります。関わる家族にヤングケアラーがいないか、早期発見と適切な機関への相談、子どもをあてにしない介護・福祉サービスの調整、などがそれにあたります。ケアマネジャーは介護を必要とする高齢者の支援が主な業務ですが、子どもの問題は専門外、ではなく、ご利用者を取り巻く〝環境″を把握できるケアマネジャーだからこそ、できることを考えていきたいと思います。

【子どもが子どもでいられる街に。】(ヤングケアラー啓発のためのスローガンです)

ケアプラン室 A

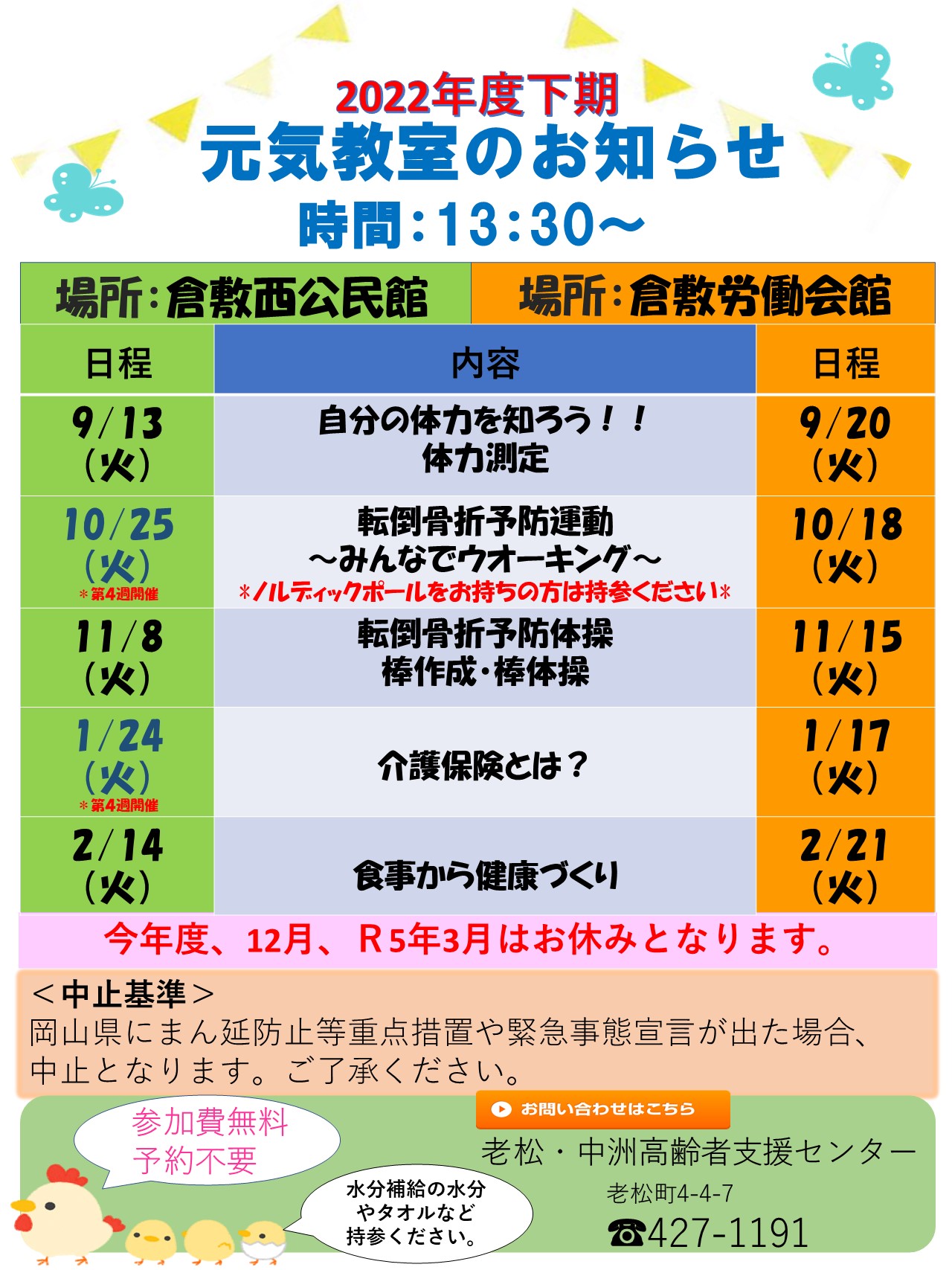

毎回30人くらいの参加者があり、和気あいあいとした雰囲気です。

毎回30人くらいの参加者があり、和気あいあいとした雰囲気です。

老松中洲高齢者支援センターでは、65歳以上の方を対象に老松・中洲学区に分かれて教室活動の開催をしています。

老松中洲高齢者支援センターでは、65歳以上の方を対象に老松・中洲学区に分かれて教室活動の開催をしています。 さて、みなさんは“ヤングケアラー”という言葉をお聞きになったことはありますか?

さて、みなさんは“ヤングケアラー”という言葉をお聞きになったことはありますか? 岡山県では、10月からまん延防止措置が解除され、当支援センターでも順次地域活動が再開しています。地域のサロンなど自粛期間中は集まれなかった活動も感染対策を行いながら活気を取り戻しつつあります。

岡山県では、10月からまん延防止措置が解除され、当支援センターでも順次地域活動が再開しています。地域のサロンなど自粛期間中は集まれなかった活動も感染対策を行いながら活気を取り戻しつつあります。 梅雨が戻ってきたような8月も終わり、9月に入りました。

梅雨が戻ってきたような8月も終わり、9月に入りました。 梅雨に入り、雨の日が続きますがきれいに咲く紫陽花を見ると心が癒されますね。

梅雨に入り、雨の日が続きますがきれいに咲く紫陽花を見ると心が癒されますね。

今年も例年以上に残暑🎐厳しく、皆さまにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか?

今年も例年以上に残暑🎐厳しく、皆さまにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか?