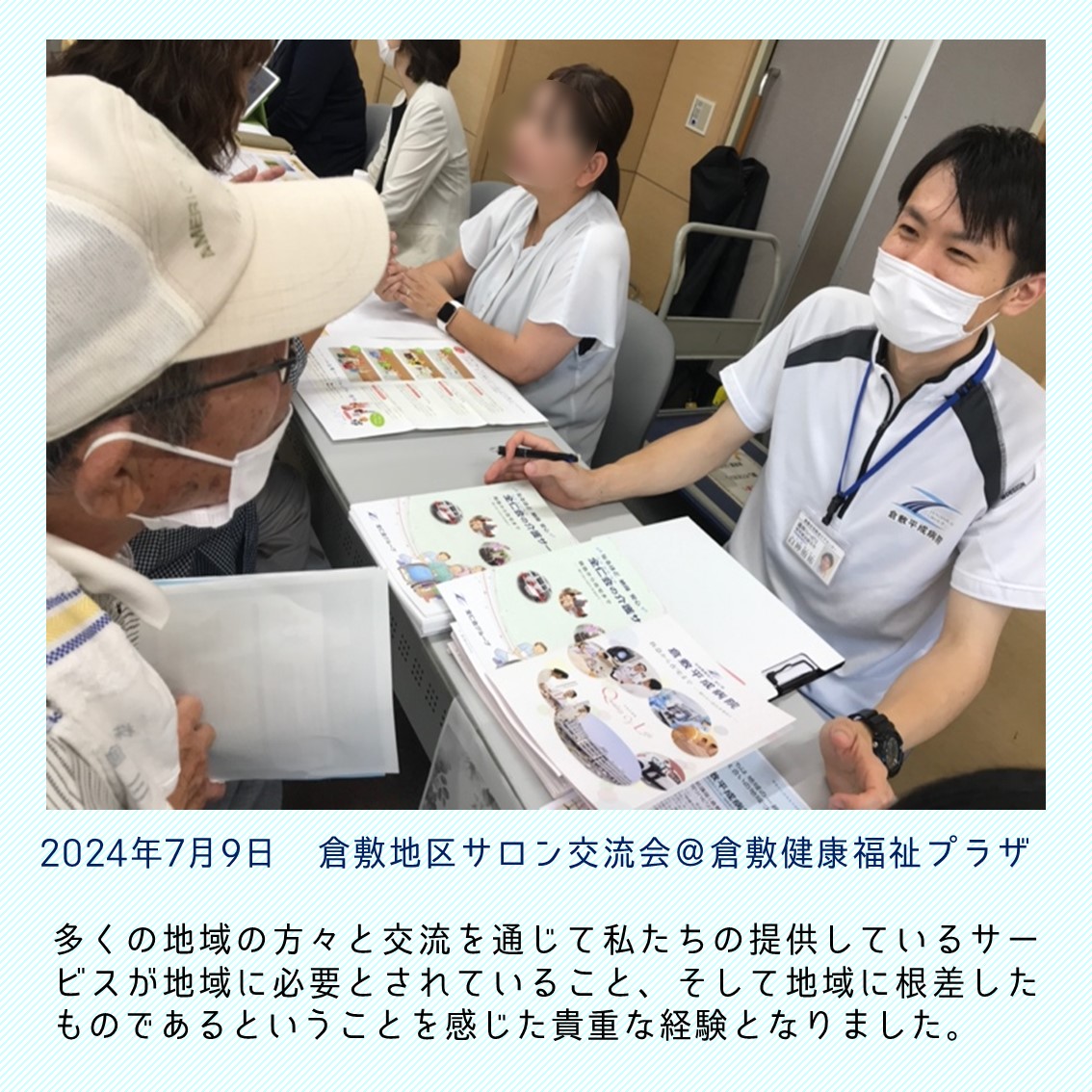

7月9日、倉敷健康福祉プラザで行われた「倉敷地区サロン交流会」に参加してきました。この会は、各サロンの主催者同士の交流や、主催者と事業所間の交流を目的として毎年開催されています。

地域サロンを長年運営されていると、内容のマンネリ化やモチベーション低下など、様々な課題があるそうですが、地域サロンと事業所の交流(マッチング)により問題解決に繋がっているそうです。

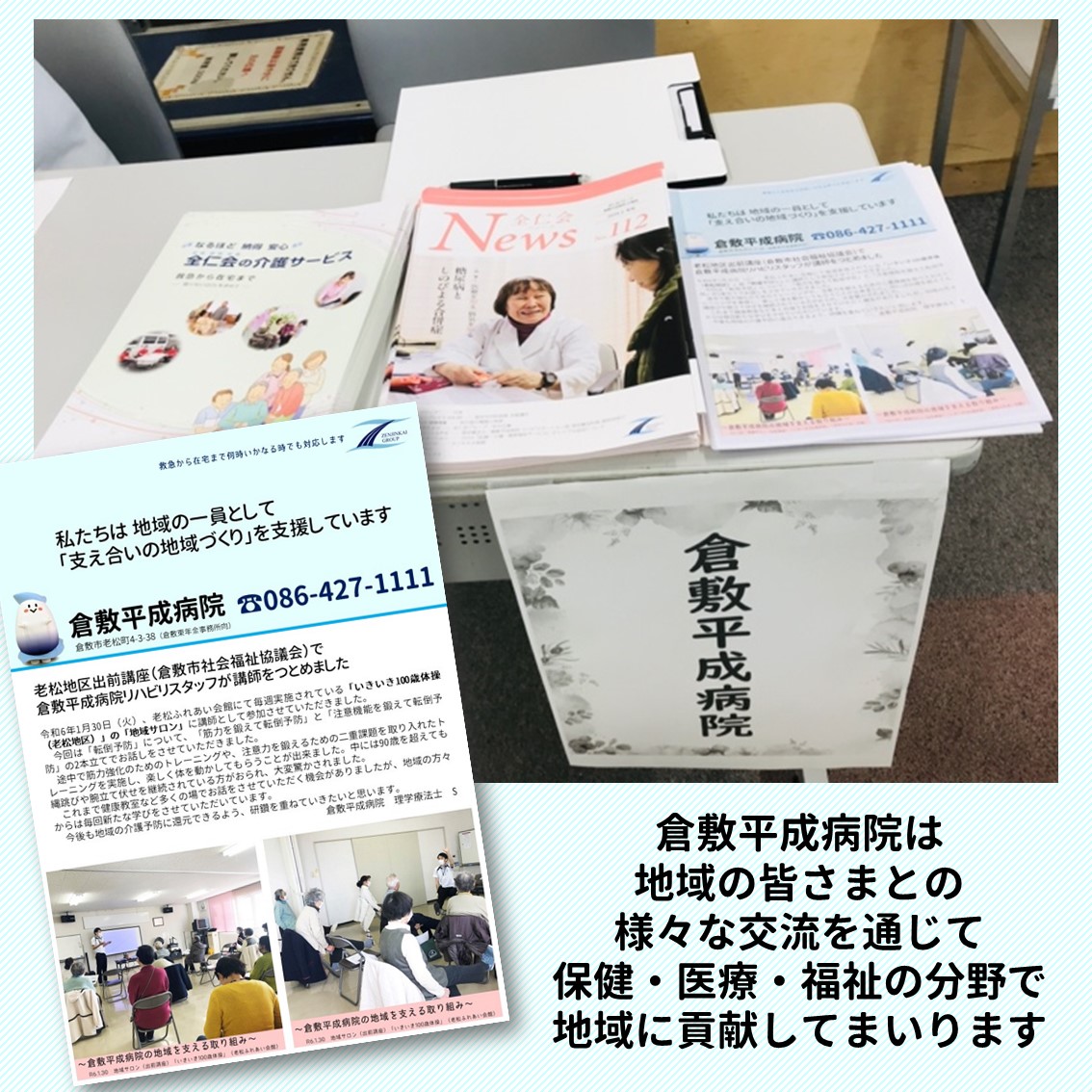

今回は全仁会グループのサービスや、過去に実施したリハビリ専門職の講師派遣を紹介できるよう資料を準備し、専用のブースで多くの参加者と交流することができました。

あるサロン主催者の方は「ぜひ講師に来てもらいたい。みんな喜ぶわ。」と興味を持ってくださりました。また別のサロンを主催している民生委員の方は、「先日近所の方が認知症で平成病院にお世話になった。こういった病院があってくれて助かる。参加者に紹介したい。」とパンフレットをお持ち帰りくださりました。

私たちの提供しているサービスが地域に必要とされていること、そして地域に根差したものであるということを感じた貴重な経験となりました。

ふれあいサロンとは(倉敷市ホームページより)

ふれあいサロン活動は、介護予防の観点から、地域内で社会から孤立した状態で生活している閉じこもりがちな高齢者等を対象に、社会参加・健康づくり・仲間づくりなどを目的とした活動です。

また、ふれあいサロン活動を活発化させることにより、これらの人々の介護予防を進めるともに、地域福祉意識の高揚を図り、地域内に要援護高齢者等を支える福祉ネットワークを構築することを目的とします。

倉敷老健通所リハビリ PT S

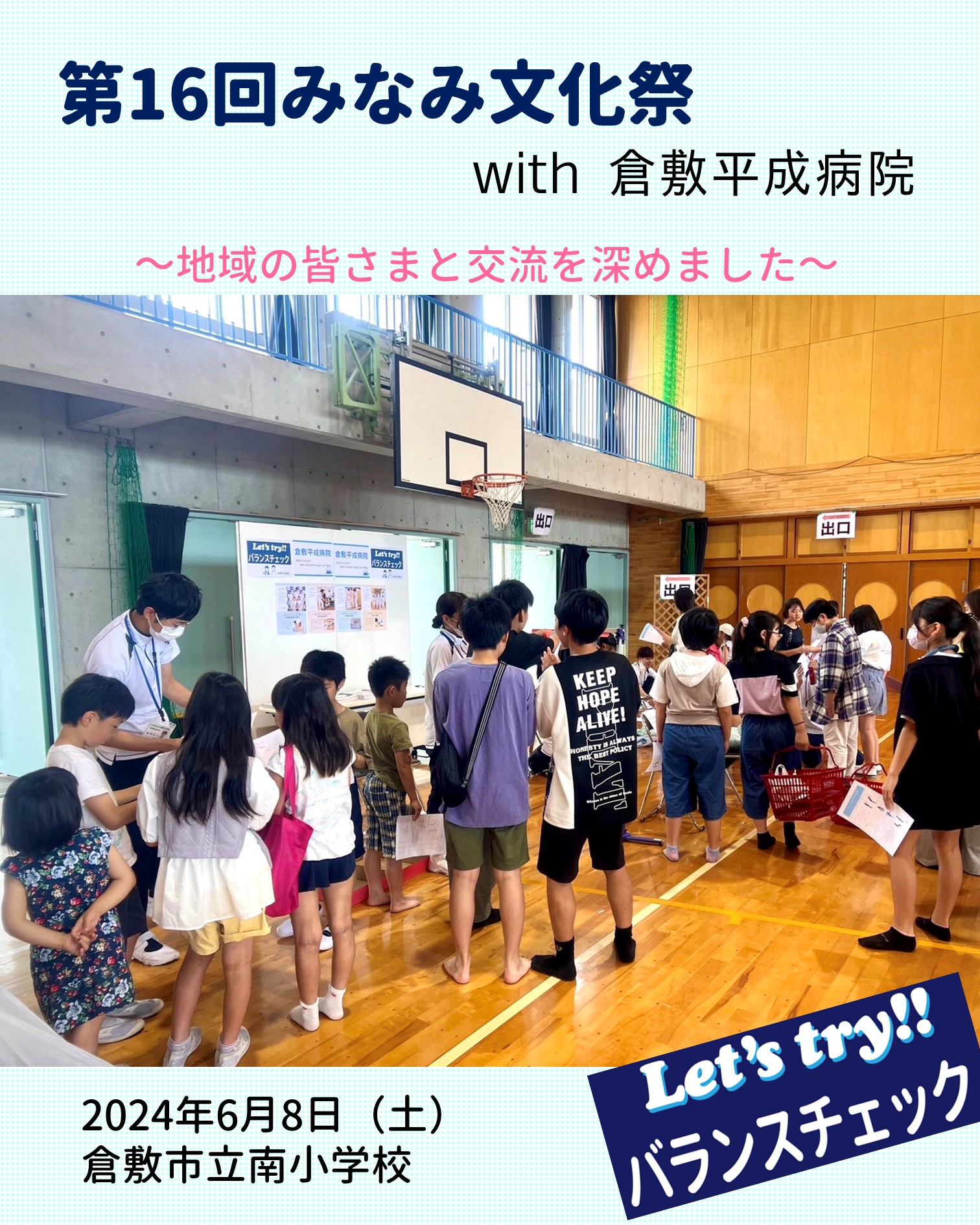

会場には小学生4年生の短歌の作品や地域の方が作られた絵画やコラージュ作品などの展示コーナー、防災コーナー、交通安全コーナーなど、子供から高齢者まで地域の方が楽しめる様々なコーナーが準備されていました。

会場には小学生4年生の短歌の作品や地域の方が作られた絵画やコラージュ作品などの展示コーナー、防災コーナー、交通安全コーナーなど、子供から高齢者まで地域の方が楽しめる様々なコーナーが準備されていました。 この会は倉敷南コミュニティ協議会・倉敷南小学校PTAの方々が中心となって実行委員会を結成して主催されています。

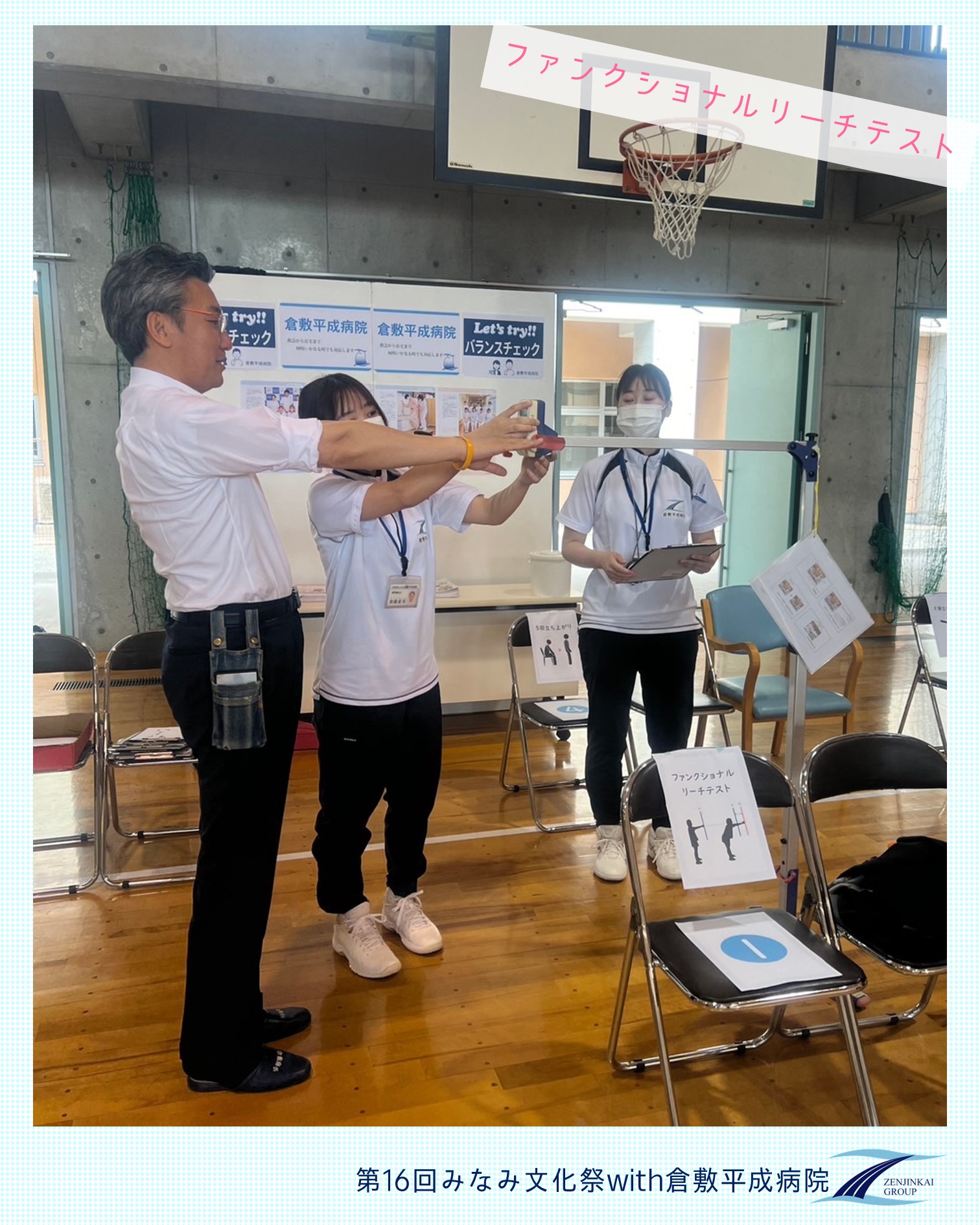

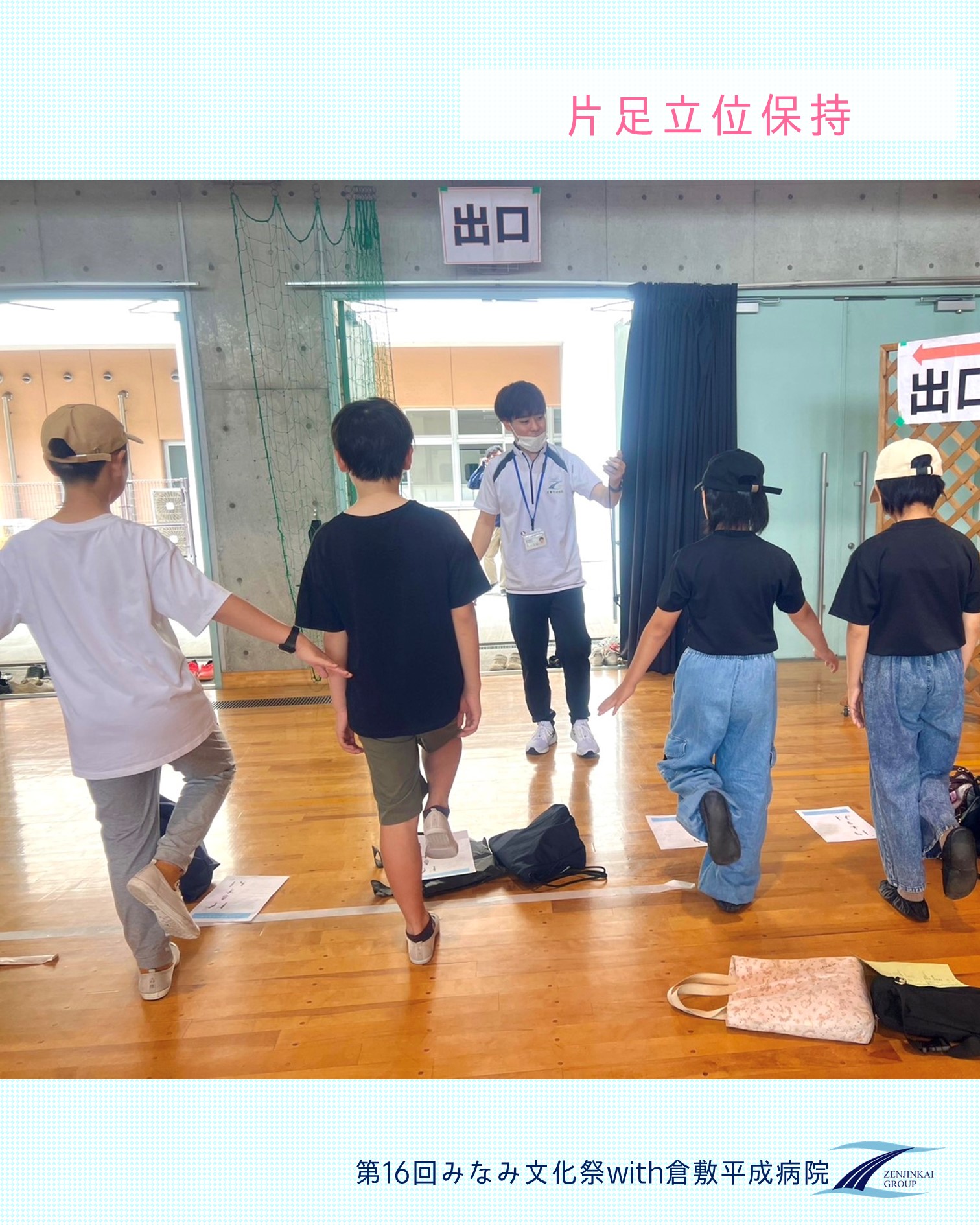

この会は倉敷南コミュニティ協議会・倉敷南小学校PTAの方々が中心となって実行委員会を結成して主催されています。 コロナで中止となった2020年、また小規模開催となった2021年を除き、当院は2009年の第1回から参加させていただいております。毎年リハビリスタッフが中心でブースを設営していますが、今年も「レッツトライ バランスチェック」をテーマにリハビリスタッフ5名、事務1名が参加しました。

コロナで中止となった2020年、また小規模開催となった2021年を除き、当院は2009年の第1回から参加させていただいております。毎年リハビリスタッフが中心でブースを設営していますが、今年も「レッツトライ バランスチェック」をテーマにリハビリスタッフ5名、事務1名が参加しました。 昨年は100枚用意したチェックシートがなくなってしまったとのことで、今回は150枚を用意しましたが、全てなくなりました。行列が途切れることなく、倉敷南小学校平松校長先生や地元出身の議員の方、小学生から90歳代の方まで多くの方々と交流をもつことができました。

昨年は100枚用意したチェックシートがなくなってしまったとのことで、今回は150枚を用意しましたが、全てなくなりました。行列が途切れることなく、倉敷南小学校平松校長先生や地元出身の議員の方、小学生から90歳代の方まで多くの方々と交流をもつことができました。 今回も、バランス能力や筋力の4項目を評価し、今後の生活での転倒予防や体力の維持向上についてのアドバイス等を個別に伝えさせていただきました。

今回も、バランス能力や筋力の4項目を評価し、今後の生活での転倒予防や体力の維持向上についてのアドバイス等を個別に伝えさせていただきました。

開会から閉会まで参加者は終始笑顔で、毎年継続して開催して欲しいとの声をたくさん頂きました。失語症の回復には長期の言語訓練と社会参加によるコミュニケーション活動の場が必要で、そのためには退院してからの生活が長くそれを支える仕組みが必要です。

開会から閉会まで参加者は終始笑顔で、毎年継続して開催して欲しいとの声をたくさん頂きました。失語症の回復には長期の言語訓練と社会参加によるコミュニケーション活動の場が必要で、そのためには退院してからの生活が長くそれを支える仕組みが必要です。

今回は「転倒予防」について、「筋力を鍛えて転倒予防」と「注意機能を鍛えて転倒予防」の2本立てでお話しをさせていただきました。

今回は「転倒予防」について、「筋力を鍛えて転倒予防」と「注意機能を鍛えて転倒予防」の2本立てでお話しをさせていただきました。 ※この様子は倉敷社会福祉協議会発行【「通いの場」通信】でも「いつまでも住み慣れた地域で過ごせるために~倉敷平成病院の地域を支える取り組み(出前講座)~」でにて紹介されました

※この様子は倉敷社会福祉協議会発行【「通いの場」通信】でも「いつまでも住み慣れた地域で過ごせるために~倉敷平成病院の地域を支える取り組み(出前講座)~」でにて紹介されました