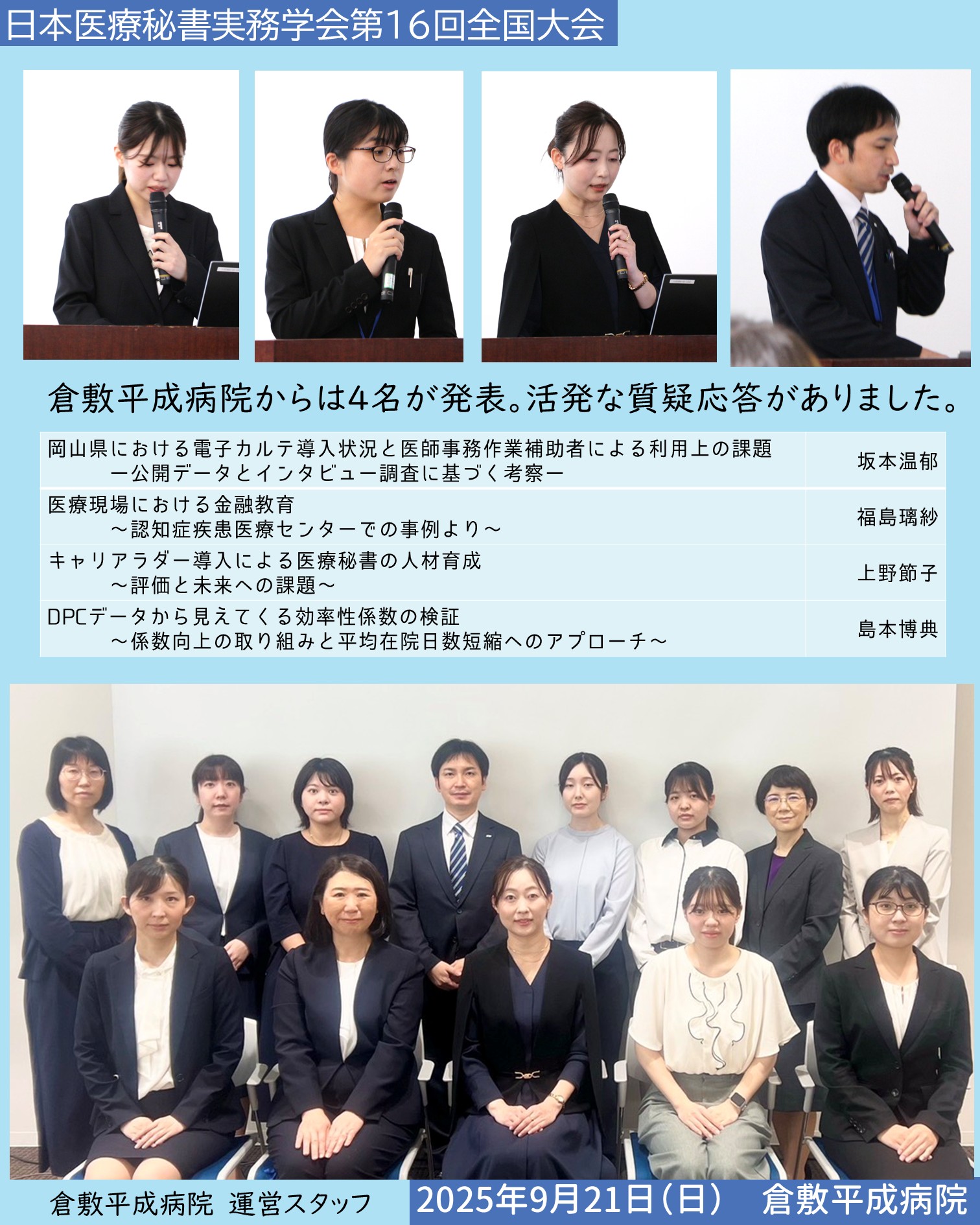

日本医療秘書実務学会第16回全国大会を、2025年9月21日(日)、倉敷平成病院で、「医療DXと人間力で躍動する医療秘書~病院運営を支える未来への挑戦~」をテーマに開催しました。

この度、全国大会の大会長を務めることができましたのも、川崎医療福祉大学 医療マネジメント学部 医療秘書学科の先生方や大会役員の先生方からの多大なるご支援、当院での開催を快く受け入れてくださいました高尾理事長のお力添えがありましたことと心より御礼申し上げます。

この度、全国大会の大会長を務めることができましたのも、川崎医療福祉大学 医療マネジメント学部 医療秘書学科の先生方や大会役員の先生方からの多大なるご支援、当院での開催を快く受け入れてくださいました高尾理事長のお力添えがありましたことと心より御礼申し上げます。

当日は、県内はもちろん、東京や静岡、大阪、京都、広島、熊本等幅広い地域から91名の参加者を募ることができました。

実務者はもちろんのこと教育関係者や研究者、そしてこれから医療秘書を目指す学生さんにも多数ご参加いただけましたこと、大変うれしく思います。

実務者はもちろんのこと教育関係者や研究者、そしてこれから医療秘書を目指す学生さんにも多数ご参加いただけましたこと、大変うれしく思います。

基調講演では、島井健一郎先生(滋慶医療科学大学 教授、厚生労働省 健康・生活衛生局 参与、メディカルデザイン総合研究所 代表・所長)より「保健医療介護福祉分野の情報化:DXにみる医療人に求められるリテラシー・スキル」をテーマに、情報セキュリティ、モラルを踏まえた実務はじめ生成AIとの協働に基づく効率的かつ継続的な業務改善活動の実践などを幅広く講演いただき、これからの医療社会の変革に伴う医療DXについて、医療・福祉・介護のあらゆる分野からの視点でお話をいただきました。

また、涌谷陽介先生(倉敷平成病院 脳神経内科部長/認知症疾患医療センター長)は、「認知症疾患医療センターにおける多職種連携」をテーマに、実務現場での医療秘書をとりまく多職種連携についてご講演され、当院での医療秘書の活躍やチーム医療連携の強さを参加者から高く評価いただきました。

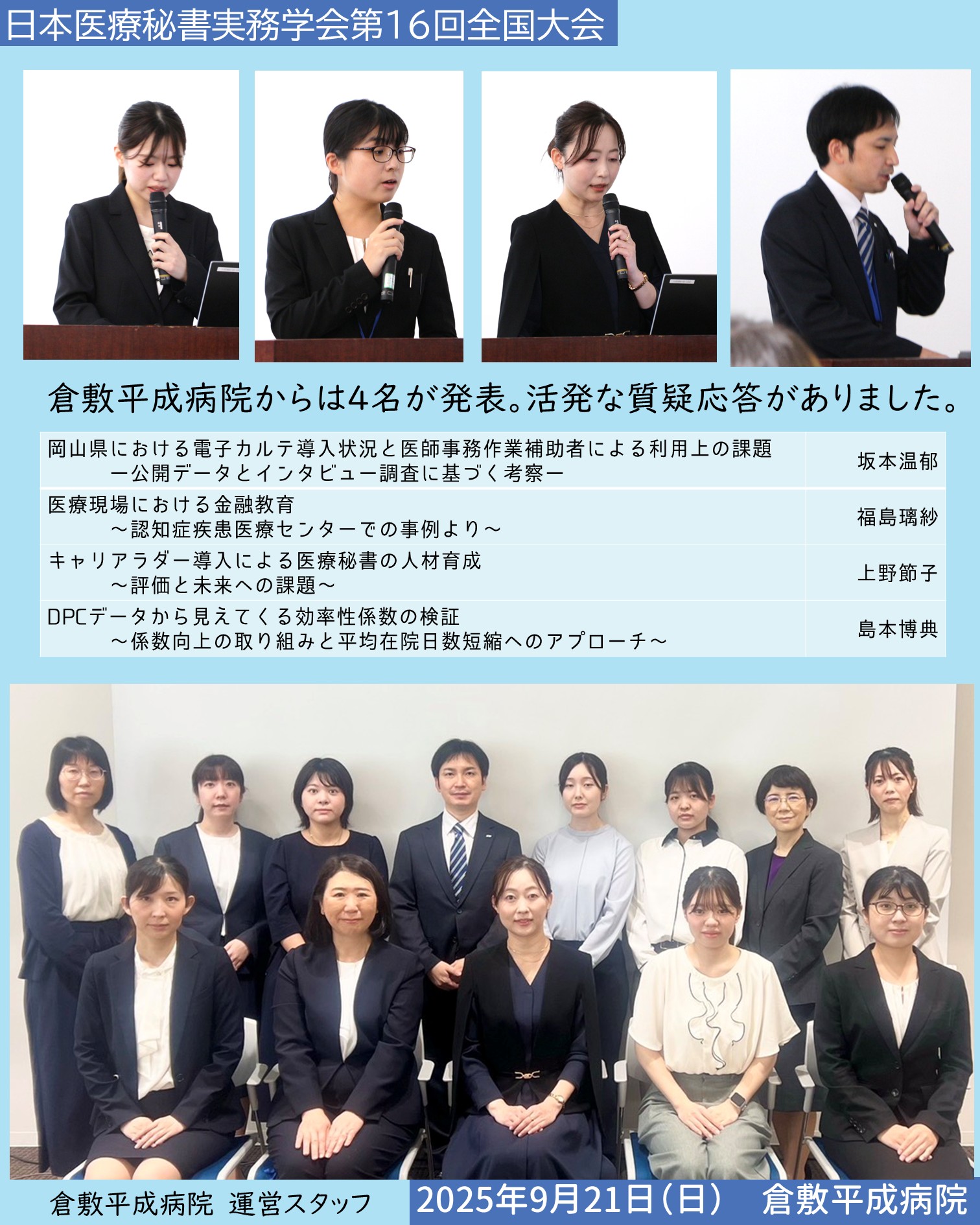

午後からの一般演題発表(10演題)では、事例を含めた調査や発表、教育に関する発表、データ解析(NDBオープンデータ、DPCデータ)からの検証等、様々な角度からの発表が盛り込まれました。

午後からの一般演題発表(10演題)では、事例を含めた調査や発表、教育に関する発表、データ解析(NDBオープンデータ、DPCデータ)からの検証等、様々な角度からの発表が盛り込まれました。

当院からは、秘書課 上野節子、坂本温郁、福島璃紗、診療情報管理課主任 島本博典が発表を行いました。参加者は、この学会を通して得られた知識を今後の業務に活かす一助となり、更なる連携の輪が広がる場になったとのではと愚考致します。また、課題や気づきを共有し合い、より一層の職域の発展につながったのではと思います。

また開催に向けての運営や準備におきましては、基調講演の先生の選出依頼、会場レイアウト、当日担当役割とタイムスケジュールの作成、昼食会場の案内やお弁当の受け入れ等、様々なことをマネジメントしました。学会の開催を通して、新たな知見が広がったこと、院内外の連携の輪を繋げることができたことと自負しております。当院スタッフ一同の日頃の力が、団結力をもって十分に発揮できたおかげでこの学会が成功したと思っております。開催後におきましても、大会関係者からは当院のチーム力の高さを評価していただくことができました。この経験と評価は今後の実務現場においてもスタッフ一人一人の自信に繋がったのではと考えます。これからも様々なことに挑戦し続け、スタッフが様々な知見を広げる機会を与えていくことも私の役目の一つとも思っております。

今後も、秘書課(医療秘書)は実務現場でのあらゆる場面で人間力や対応力が求められている職種であるため、管理部門と臨床部門の両面から病院運営を支える存在として、未来の医療の改革に新しい目線と考動力をもち、マネジメント力を持つ医療秘書の育成を引き続き心掛けていきたいと思います。

日本医療秘書実務学会は、来年も開催されますので、医療秘書のみならず医療に関わる事務職員ならびに教育関係者、研究者、学生さんの多数のご参加をお待ちしております。

2025年10月吉日

第16回全国大会運営委員長 上野節子

(倉敷平成病院 秘書課/医療秘書 主任)