すっかり真冬の気温となり、まだまだ寒い日が続きますね。

すっかり真冬の気温となり、まだまだ寒い日が続きますね。

2022年もいつの間にか2月に突入しました。

あまり知られていないかもしれませんが、2月10日は「フ(2)ット(10)=足」と読む語呂合わせから「フットの日」です。

糖尿病や末梢動脈疾患による足病変の患者が増加していることから、足病変の予防・早期発見・早期治療の啓発目的から制定されました。

コロナが流行る前は、病院によってはイベントが開催され、足に興味を持ってもらう機会となっていました。また落ち着いて再開されれば、一度参加してみてはいかがでしょうか。

そしてこの寒い時期、我が家の息子は足の「しもやけ(凍瘡)」との闘いでもあります。

皆さんのなかにも、毎年「しもやけ」に悩まされている方も多いのではないでしょうか?

- しもやけの原因

寒暖差によって血行が悪くなり炎症を起こす病気

1日の気温差が10度前後になる初冬、冬の終わりから春にかけての季節の変わり目がなりやすい時期

- 好発部位

手足の指、耳たぶ、鼻先、頬

- 症状

かゆみ、赤紫色の皮疹、痛み、炎症がつよくなれば水膨れ

- 治療薬

①血行をよくする薬(ビタミンE、ヒルロイド軟膏、漢方等)

②炎症やかゆみを抑える薬

- 予防

①防寒対策→手袋、厚い靴下、耳当て、マフラー、カイロ等の着用

②湿気や汗対策→濡れた状態のままでは末梢が冷えやすくなります

③ゆっくり温める→冷えた部位を40度前後のぬるま湯にゆっくりつけると効果的

④血流をよくするためのマッサージ

→入浴時や入浴後に、ビタミンE入りの保湿剤を塗って行うと効果的

→炎症がおきている時は、すこし離れた部分のマッサージを

⑤靴下や靴は締め付けないものを→末梢の血流が悪くなるので、特に靴下のゴムの部分は気をつけて

ここで注意!!

私達が関わる糖尿病患者さんやフット外来に相談に来られる患者さんの中には、「足の冷え、痛みの症状」で受診し「しもやけ?」と思っていたら「末梢動脈疾患(→足の血管に動脈硬化が起こり、血管が細くなったり、詰まることで、足に十分な血液が流れなくなる病気)」という違う病気だったりします。この病気は気付くのが遅ければ、壊死や切断に至ることがあり早期治療が重要です。

他にも、しもやけに似た症状でも別の病気が隠れていたり、また「しもやけ」も放置しておくと時に水膨れや痛みを伴います。

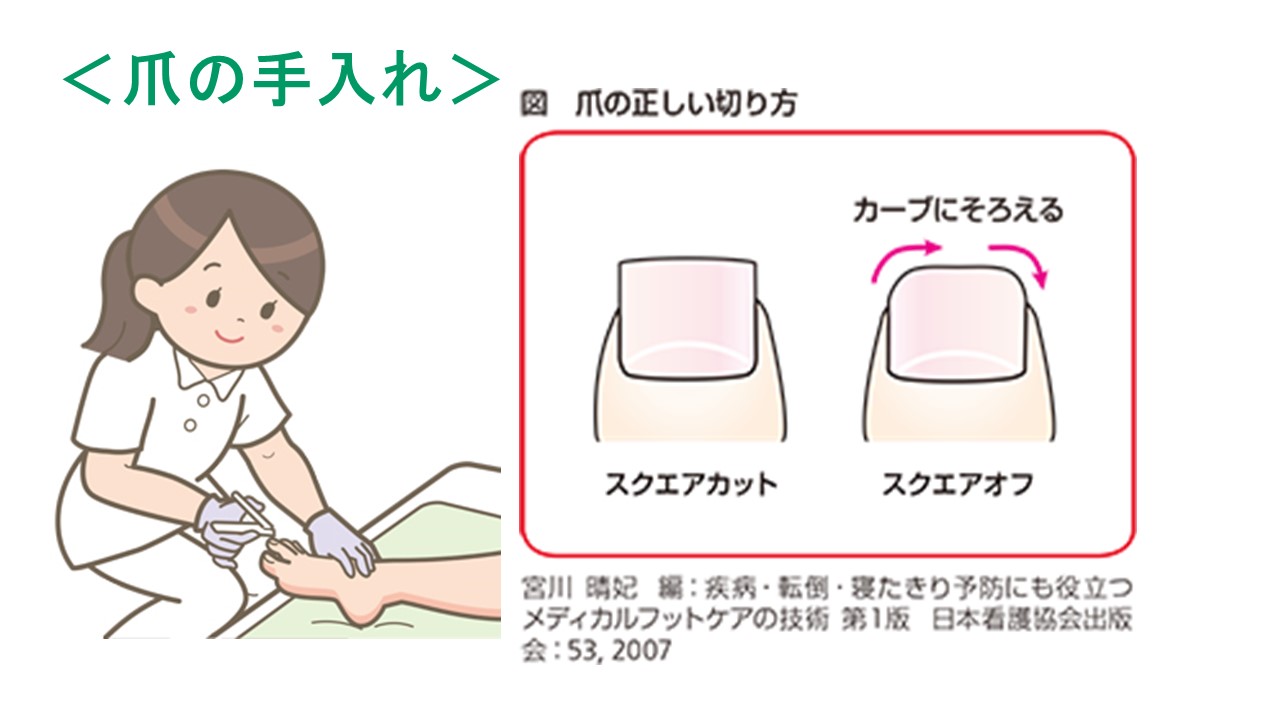

日頃から、入浴時や爪切り時に、自分の足の趾の間や足の裏までしっかり見るようにして、何か異常があれば、早めにフット外来・形成外科・皮膚科受診をしてくださいね。

糖尿病療養指導士:K・I

整理整頓は、①出す⇒②分ける⇒③収納する、という手順で行っていきます。療養生活に置き換えると、①うまくいっていないことを挙げてみる⇒②すぐにできそうなこと、少し頑張ればできそうなこと、頑張らないとできないことを分ける⇒③できたことから生活習慣に組み込む、という流れになります。整理整頓は一人で行うよりだれかに手伝ってもらうことで、新しい方法や工夫が得られ、はかどることもあるかと思われます

整理整頓は、①出す⇒②分ける⇒③収納する、という手順で行っていきます。療養生活に置き換えると、①うまくいっていないことを挙げてみる⇒②すぐにできそうなこと、少し頑張ればできそうなこと、頑張らないとできないことを分ける⇒③できたことから生活習慣に組み込む、という流れになります。整理整頓は一人で行うよりだれかに手伝ってもらうことで、新しい方法や工夫が得られ、はかどることもあるかと思われます 介します。

介します。

10月2日(土)倉敷生活習慣病センターにおいて「第113回糖尿病料理教室」を開催しました。「秋風邪対策 肺を潤す食事」と題して肺にいいとされる白い食材を中心に使用し漢方の食養生を取り入れた秋らしいメニューにしました。食事の前に陰陽五行説についてお話しました。身体は自然界と同じで各臓器が連携を取り合って健康を維持しています。ひとつの臓器だけを見るのではなく体全体を見ることが大切です。症状に合わせた食材の取り入れ方も勉強になったと思います。

10月2日(土)倉敷生活習慣病センターにおいて「第113回糖尿病料理教室」を開催しました。「秋風邪対策 肺を潤す食事」と題して肺にいいとされる白い食材を中心に使用し漢方の食養生を取り入れた秋らしいメニューにしました。食事の前に陰陽五行説についてお話しました。身体は自然界と同じで各臓器が連携を取り合って健康を維持しています。ひとつの臓器だけを見るのではなく体全体を見ることが大切です。症状に合わせた食材の取り入れ方も勉強になったと思います。 【デザートタイム】

【デザートタイム】 減量のためのダイエットに取り組む人は多いですが、一時的に体重が減ってもまた元の体重に戻ってしまう「リバウンド」に悩まされることがあります。ダイエットを始める前に、体重を維持する方法について講習を受けて技術を身につけておくと、減量後のリバウンドを防ぐことができるという研究成果をスタンフォード大学医療センターの研究チームが発表しています。

減量のためのダイエットに取り組む人は多いですが、一時的に体重が減ってもまた元の体重に戻ってしまう「リバウンド」に悩まされることがあります。ダイエットを始める前に、体重を維持する方法について講習を受けて技術を身につけておくと、減量後のリバウンドを防ぐことができるという研究成果をスタンフォード大学医療センターの研究チームが発表しています。 先日、インスリンの適正使用について勉強会を行いました。普段から薬と向き合っている自分ですら、おっと?となる点もありました。実際に、インスリンを普段ご自分でされている方の中には、使い方が自己流になってしまっている方もおられます。今日はインスリン使用のポイントをおさらいしようと思います。

先日、インスリンの適正使用について勉強会を行いました。普段から薬と向き合っている自分ですら、おっと?となる点もありました。実際に、インスリンを普段ご自分でされている方の中には、使い方が自己流になってしまっている方もおられます。今日はインスリン使用のポイントをおさらいしようと思います。 私事ですが、先日寝ぼけてベッドから落ちました。翌々日、日本糖尿病療養指導士合格のハガキがポストに入っていました。落ちなくてよかった・・・!

私事ですが、先日寝ぼけてベッドから落ちました。翌々日、日本糖尿病療養指導士合格のハガキがポストに入っていました。落ちなくてよかった・・・! 糖尿病の治療の基本は食事療法・運動療法ですが、2~3ヵ月しても血糖値のコントロールが不十分な場合、薬物療法が開始されます。

糖尿病の治療の基本は食事療法・運動療法ですが、2~3ヵ月しても血糖値のコントロールが不十分な場合、薬物療法が開始されます。