1位は緑内障、2位は糖尿病網膜症で、夜盲をきたす網膜色素変性症、最近増えている加齢黄斑変性がそれに続きます。

糖尿病網膜症は高血糖の持続による細小血管障害を原因とする網膜症です。糖尿病罹患後、数~10年で発症し、単純網膜症→増殖前網膜症→増殖網膜症の順に進行していきます。初期は自覚症状がほとんどなく、症状が出現するころには網膜症がかなり進行していることが多いです。

糖尿病の発症は、糖尿病の罹患期間と密接に関係しており、未治療で放置した場合、7~10年で約50%、15~20年以上で約90%に網膜症が発生します。

糖尿病患者は1000万人を超え、そのうち糖尿病患網膜患者は140万人と推計されています。糖尿病網膜症は適切な血糖コントロールと眼科治療により、発症・進行を抑制できるようになってきていますが、初期の段階では自覚症状が全くないため重症になるまで眼科を受診しないことが問題となります。

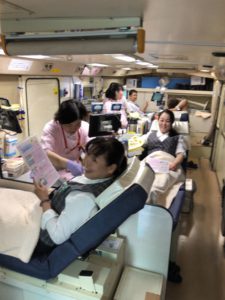

糖尿病網膜症はとにかく血糖コントロールが重要です。当院の生活習慣病センターでは糖尿病網膜症を早期に発見するために、年に1度は眼科を受診するようにおすすめしています。当院は同じフロアに眼科が併設されています。糖尿病網膜症の予防・治療のために連携を図っています。待ち時間の間に受診される方も多くいらっしゃいます。

食欲の秋です。この時期は、ブドウや柿など果物がとてもおいしくて、ついつい食べる量が増えて体重が増えやすくなります。糖尿病網膜症にならないために食べた後は体を動かして血糖コントロールをつとめていきましょう。