4月になり新年度が始まりましたね。入職して5年目に突入しましたが、時の流れの早さに驚いています。気持ち新たに新年度も頑張っていきます。

春になると花粉症に悩まされる方も多いのではないでしょうか?私自身も春になると目のかゆみが 現れ、普段はコンタクトレンズを装用しているので余計につらい季節です。花粉症のようなアレルギー性疾患にかかるとくしゃみや鼻水などの症状のほか、目にもかゆみや充血が現れることがよくあり、これをアレルギー性結膜炎と呼びます。

現れ、普段はコンタクトレンズを装用しているので余計につらい季節です。花粉症のようなアレルギー性疾患にかかるとくしゃみや鼻水などの症状のほか、目にもかゆみや充血が現れることがよくあり、これをアレルギー性結膜炎と呼びます。

アレルギー性結膜炎にはある季節に限定して症状がみられる季節性のものと、季節に関係なく症状がみられる通年性の2タイプがあります。

季節性アレルギー性結膜炎は1年の特定の時期だけに、ある決まった植物の花粉が原因となって発症します。2月~5月に多く飛散するスギやヒノキの花粉が主な原因です。日常生活での注意点としては、花粉情報を有効に活用し、マスクや花粉防止用のメガネなどでしっかり防御して出かけましょう。衣類は花粉が付着しにくいナイロン地のコートなどがおすすめです。またコンタクトレンズを使用していると花粉症の症状がひどくなる傾向がありますが、その原因はレンズの汚れにあります。涙液の中にはたんぱく質や脂質が含まれており、それらは吸着性があるため空気中に浮遊している花粉や微生物を目に引き付けやすくしてしまいます。さらに花粉症によりかゆみで目をこすってしまうことにより、目の粘膜が傷つき、細菌による感染症を引き起こしてしまう危険性が高まります。よって花粉が飛ぶ季節にはいつも以上にレンズを清潔に保つことが大切です。

通年性アレルギー性結膜炎は1年を通して、ほこりなどの中にあるハウスダストやダニが主な要因となって発症します。ペットの抜け毛やフケ、カビも原因となる場合があります。日常生活での注意点としてはアレルギーの原因を寄せ付けないようにするための室内環境の整備が重要です。また免疫機能が低下すると症状を増悪させる恐れがあるため、生活習慣を見直し、ストレスをためない生活をするなどして免疫機能を正常に維持するように努めることが大切です。

参考:アルコン 花粉症とコンタクトレンズQ&A

臨床検査部 NK

4月1日より岡本なおみ (前看護副部長)が 倉敷平成病院 看護部長に就任いたしました

4月1日より岡本なおみ (前看護副部長)が 倉敷平成病院 看護部長に就任いたしました 桜が満開の季節となりました。

桜が満開の季節となりました。 3月10日、感染症対策に注意払い「おやつバイキング」を開催しました。

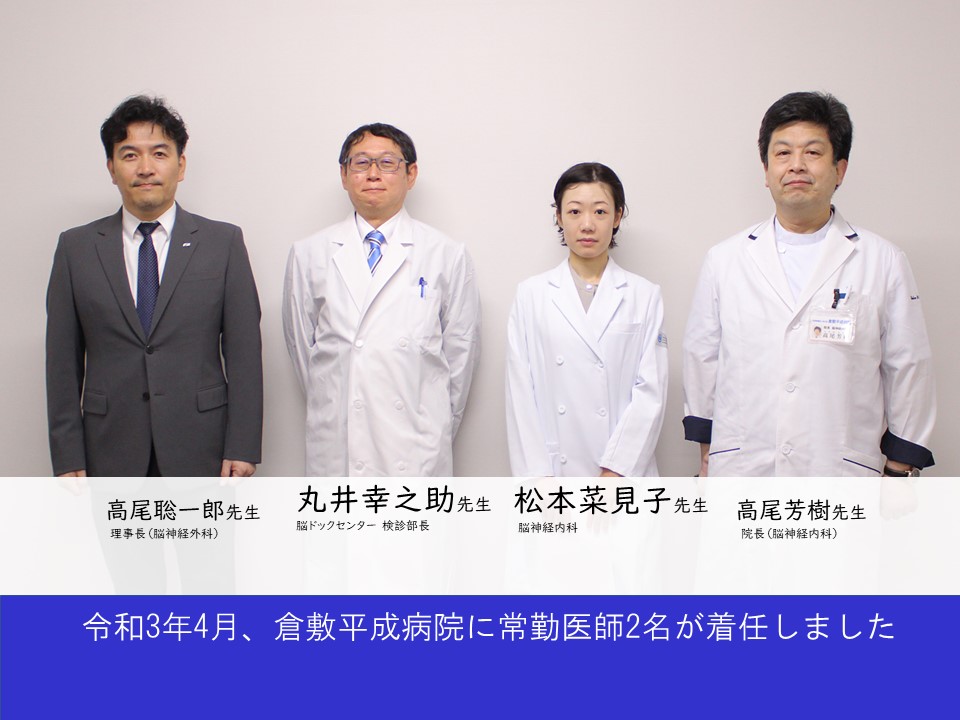

3月10日、感染症対策に注意払い「おやつバイキング」を開催しました。 令和3年4月1日(木)、全仁会グループ辞令交付式が執り行われました。昨年に続き今年も感染対策のため小規模となりましたが、桜満開蒼天のもと、常勤医師2名および新入職員48名の清々しい式となりました。

令和3年4月1日(木)、全仁会グループ辞令交付式が執り行われました。昨年に続き今年も感染対策のため小規模となりましたが、桜満開蒼天のもと、常勤医師2名および新入職員48名の清々しい式となりました。 皆さんの成長が全仁会の成長に繋がります。全仁会がもう一段高い組織となるよう共に頑張りましょう」と挨拶がありました。

皆さんの成長が全仁会の成長に繋がります。全仁会がもう一段高い組織となるよう共に頑張りましょう」と挨拶がありました。

秘書・広報課

秘書・広報課 ここのところ少しずつ暖かい日も増えてきて、春の陽気を感じる機会が増えてきましたね。

ここのところ少しずつ暖かい日も増えてきて、春の陽気を感じる機会が増えてきましたね。 新型コロナウィルスの感染対策で施設見学を制限させていただいている期間が長期化しており、入居を検討して下さっている皆様が当施設の様子が分からず不安に思われていると考えて、広報動画を作成することにしました。

新型コロナウィルスの感染対策で施設見学を制限させていただいている期間が長期化しており、入居を検討して下さっている皆様が当施設の様子が分からず不安に思われていると考えて、広報動画を作成することにしました。 皆様が知りたい事は何かなど当法人のケアマネジャーに意見を聞いたり、職員募集の動画が好評だったリハビリ職員に工夫点を教えてもったりしながら、分かりやすさを第一に考えて企画し、撮影にも挑戦してみました。

皆様が知りたい事は何かなど当法人のケアマネジャーに意見を聞いたり、職員募集の動画が好評だったリハビリ職員に工夫点を教えてもったりしながら、分かりやすさを第一に考えて企画し、撮影にも挑戦してみました。 編集は広報の職員に依頼しましたが、少しでも雰囲気や特徴がお伝えできればと無理難題を聞いてもらいながら、ようやく完成しました。当施設以外の職員が親身に協力してくれたおかげだと感謝しています。

編集は広報の職員に依頼しましたが、少しでも雰囲気や特徴がお伝えできればと無理難題を聞いてもらいながら、ようやく完成しました。当施設以外の職員が親身に協力してくれたおかげだと感謝しています。 ケアハウスドリームガーデン倉敷では、春と秋に散歩会を開催しています。

ケアハウスドリームガーデン倉敷では、春と秋に散歩会を開催しています。 春の散歩会は、4月の末頃まで続けています。

春の散歩会は、4月の末頃まで続けています。