3月15日(木)17:30~18:30 倉敷在宅総合ケアセンター4F多目的ホールにてニューロモデュレーションセンター勉強会を開催しました。ニューロモデュレーションセンターに関わるスタッフを目的でしたが、看護師やリハビリスタッフ、コメディカルなど63名が参加しました。

3月15日(木)17:30~18:30 倉敷在宅総合ケアセンター4F多目的ホールにてニューロモデュレーションセンター勉強会を開催しました。ニューロモデュレーションセンターに関わるスタッフを目的でしたが、看護師やリハビリスタッフ、コメディカルなど63名が参加しました。

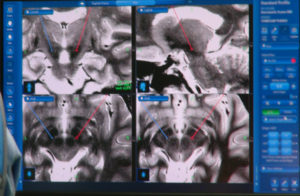

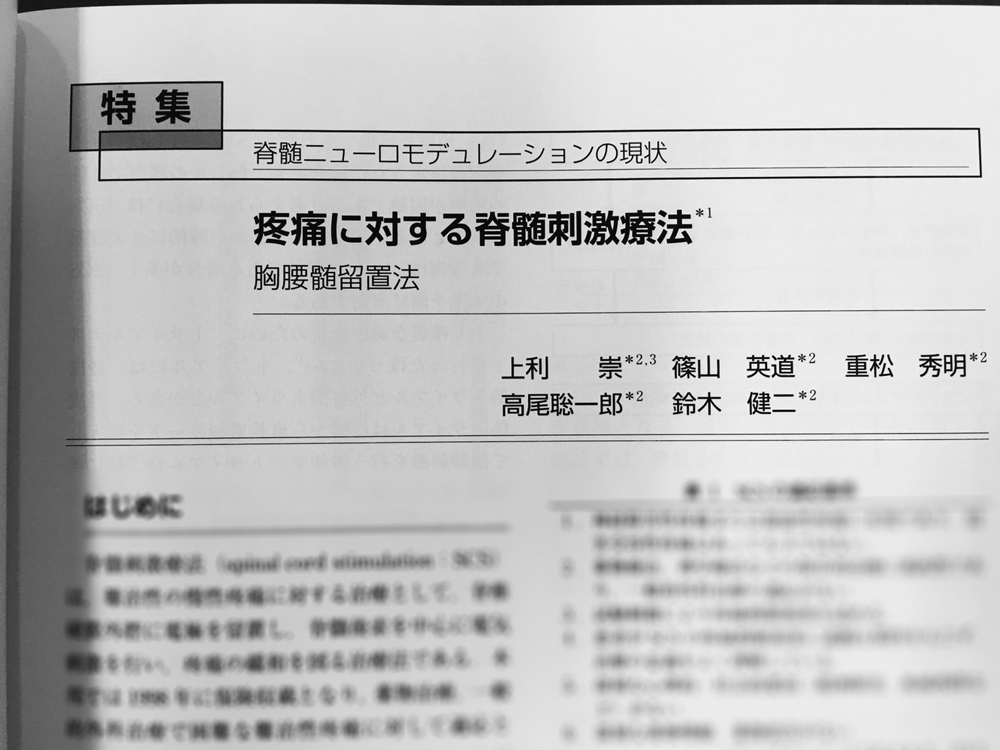

今回は「脳深部刺激療法(DBS)」の勉強会でした。上利崇センター長より「パーキンソン病の特徴や脳深部刺激療法の治療、新しいシステムでの治療方法について」ご講演頂きました。

まもなく倉敷ニューロモデュレーションセンターが開設し1年が経ちます。多くの手術や検査・調整入院を行っていましたが、疑問点も多い状況でした。今回の勉強会を通じて、DBSの患者さんと検査から治療までどのように向き合っていくか、それぞれの入院によってどのような役割なのか、それぞれのスタッフはどう接していくべきなのかとても勉強になりました。

これからも手術や検査を実施予定ですが、一人でも多くの患者さんに安心できる医療を提供できるよう、勉強会を開催していきたいと思います。

脳深部刺激療法は手術することが目的ではなく、手術をしてはじめてスタートラインに立つ治療です。それから10年、20年と長期にわたり治療を行きます。患者さんに合わせた治療を病院全体で連携をとりながら実施していきたいです。

(治療の画像は、すべてDBS手術の画像です)

倉敷ニューロモデュレーションセンター ME

これらは「非運動性症状」と呼ばれます。

これらは「非運動性症状」と呼ばれます。 倉敷ニューロモデュレーションセンターでは、これからも専門職がチーム医療で患者さんの治療にあたってまいります。

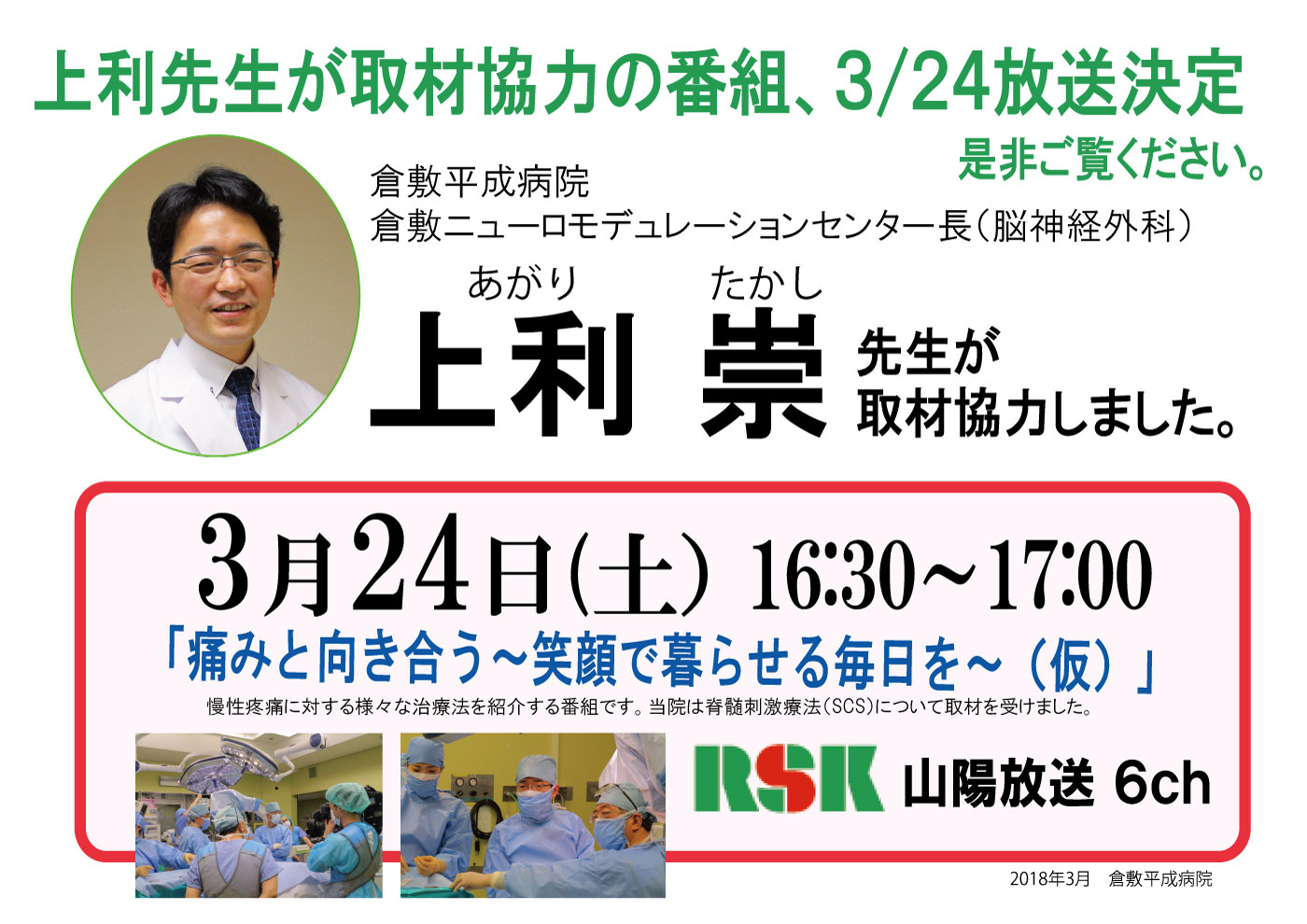

倉敷ニューロモデュレーションセンターでは、これからも専門職がチーム医療で患者さんの治療にあたってまいります。 このたび、慢性疼痛に対する様々な治療法を紹介する内容の番組に、倉敷ニューロモデュレーションセンター上利崇センター長が取材協力致しました。

このたび、慢性疼痛に対する様々な治療法を紹介する内容の番組に、倉敷ニューロモデュレーションセンター上利崇センター長が取材協力致しました。

入院中のリハビリも重要ですが、退院後も機能を維持していくためには継続したトレーニングが必要です。口腔運動機能や呼吸発声などその方にあった自主トレーニングの方法を退院時にお伝えさせていただいています。お伝えしたトレーニング内容を術後のフォローアップの入院の際にも積極的に実践していただいている方々の姿をみると大変嬉しく思います。

入院中のリハビリも重要ですが、退院後も機能を維持していくためには継続したトレーニングが必要です。口腔運動機能や呼吸発声などその方にあった自主トレーニングの方法を退院時にお伝えさせていただいています。お伝えしたトレーニング内容を術後のフォローアップの入院の際にも積極的に実践していただいている方々の姿をみると大変嬉しく思います。 このたび、1月某日に、Aさん(50代・男性、脳梗塞後遺症)が脊髄刺激装置埋込術(トライアル)を受けられた様子がテレビ番組の取材を受けましたのでご報告いたします。

このたび、1月某日に、Aさん(50代・男性、脳梗塞後遺症)が脊髄刺激装置埋込術(トライアル)を受けられた様子がテレビ番組の取材を受けましたのでご報告いたします。

トライアルの期間中は、ご自身にて患者用プログラマを操作して、刺激を調節し、痛みをコントロールしていただきます。

トライアルの期間中は、ご自身にて患者用プログラマを操作して、刺激を調節し、痛みをコントロールしていただきます。 「

「

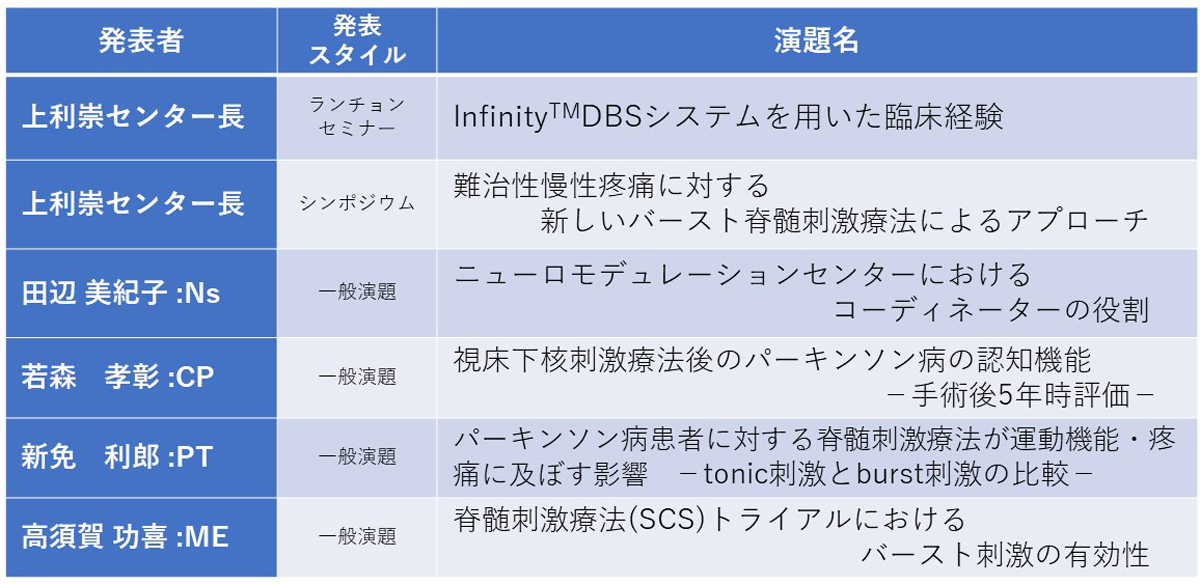

この学会はニューロモデュレーションにおいて一番大きな学会となります。上利センター長はランチョンセミナーとシンポジウムの演者として、DBS・SCSにおける最新の治療について講演されました。さらに看護師、臨床心理士、理学療法士、臨床工学技士がそれぞれの専門分野の内容に沿った発表を実施しました。

この学会はニューロモデュレーションにおいて一番大きな学会となります。上利センター長はランチョンセミナーとシンポジウムの演者として、DBS・SCSにおける最新の治療について講演されました。さらに看護師、臨床心理士、理学療法士、臨床工学技士がそれぞれの専門分野の内容に沿った発表を実施しました。

演題発表後には当院の取組を参考にしたいと話す先生方と情報交換を行うことができました。さらにニューロモデュレーションにおける最新の知見を勉強することができ、充実した2日間となりました。

演題発表後には当院の取組を参考にしたいと話す先生方と情報交換を行うことができました。さらにニューロモデュレーションにおける最新の知見を勉強することができ、充実した2日間となりました。

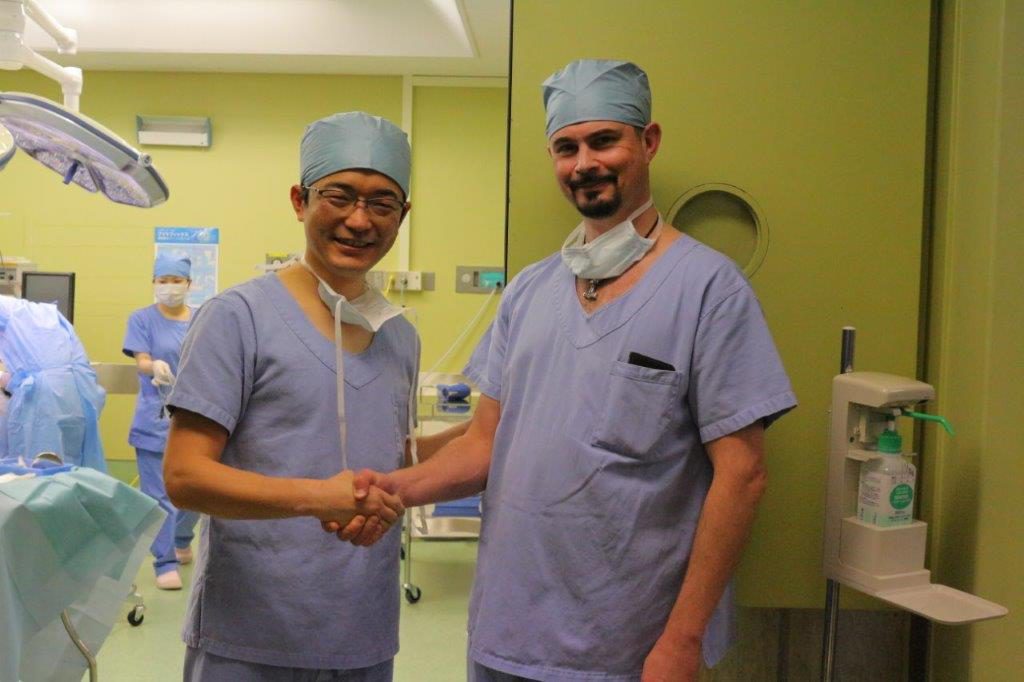

ブロムステッド教授は、午前中のDBS手術の様子を見学されて

ブロムステッド教授は、午前中のDBS手術の様子を見学されて 「皆さんが大変、段取り良く、効率的にチーム医療をされている点に大変驚きました。視覚的標的をもとに手技を構築されて、早く正確な手術をされていることに感激致しました。全身麻酔による手術が受けられる環境が整えられています。高齢者や体力的弱者は全身麻酔により、より心地よく手術を受けられると考えます。日本以外だと、このDBS手術は全身麻酔によって施行される場合が随分増えてきていますが、日本ではまだまだ少ない現状です。

「皆さんが大変、段取り良く、効率的にチーム医療をされている点に大変驚きました。視覚的標的をもとに手技を構築されて、早く正確な手術をされていることに感激致しました。全身麻酔による手術が受けられる環境が整えられています。高齢者や体力的弱者は全身麻酔により、より心地よく手術を受けられると考えます。日本以外だと、このDBS手術は全身麻酔によって施行される場合が随分増えてきていますが、日本ではまだまだ少ない現状です。