2019年5月18日(土)、第9回目となる「わくわくカフェ」を在宅ケアセンター4階 多目的ホールにて開催しました。わくわくカフェは、以前は「もの忘れ予防カフェ」という名前で開催していました。こうした、いわゆる「認知症カフェ」とは、厚生労働省が、認知症の方の、地域での日常生活・家族支援の強化に向けた取り組みの1つにあげているものです。当院では2013年12月より、もの忘れ予防カフェの開催を行い、認知症の方の普段はみられないご様子をみることが出来るきっかけ作りや、ご家族同士が知り合える場の提供を目指してきました。

2019年5月18日(土)、第9回目となる「わくわくカフェ」を在宅ケアセンター4階 多目的ホールにて開催しました。わくわくカフェは、以前は「もの忘れ予防カフェ」という名前で開催していました。こうした、いわゆる「認知症カフェ」とは、厚生労働省が、認知症の方の、地域での日常生活・家族支援の強化に向けた取り組みの1つにあげているものです。当院では2013年12月より、もの忘れ予防カフェの開催を行い、認知症の方の普段はみられないご様子をみることが出来るきっかけ作りや、ご家族同士が知り合える場の提供を目指してきました。

参加者さんからの名前案のご応募があり、第7回目の開催より「わくわくカフェ」と名前を改めて開催しています。わくわく!する気持ちと、認知症疾患医療センター長の涌谷先生のわくわく!がかかっている素敵なカフェ名で、この度は令和初!の開催となりました。

当日はお天気にも恵まれ、19家族38名の方のご参加をいただきました。そのうち6家族の方には、ボランティアとして、事前の打ち合わせに始まり、受付や喫茶の担当や、ゲームタイムや交流タイムの担当もしていただきました。スタッフは、医師、看護師、精神保健福祉士、心理士、医療秘書、高齢者支援センター、訪問看護、通所リハビリ、広報と多職種が集い、協力して準備と運営を進めました。

当日はお天気にも恵まれ、19家族38名の方のご参加をいただきました。そのうち6家族の方には、ボランティアとして、事前の打ち合わせに始まり、受付や喫茶の担当や、ゲームタイムや交流タイムの担当もしていただきました。スタッフは、医師、看護師、精神保健福祉士、心理士、医療秘書、高齢者支援センター、訪問看護、通所リハビリ、広報と多職種が集い、協力して準備と運営を進めました。

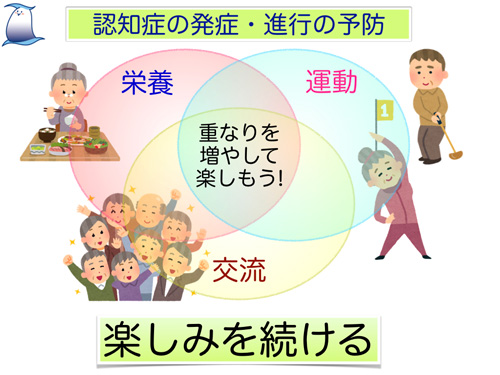

まずは涌谷先生から、認知症予防のためには、「身体」「頭」そして「心」を動かしていくことが大切であるというお話をいただきました。このカフェがまさに、その3つを動かしていくきっかけになると素敵だと思いました。そして、通所リハビリスタッフより、認知症予防体操として「わくわく予防体操」を披露いただきました。坂本九の「明日があるさ」に合わせて、リズム良く身体を動かしていく楽しい体操でした。その次は、「わくわくパズルゲーム」を行いました。テーブルごとにグループに分かれ、牛乳パックで出来たパズルピースを参加者さん同士で協力して組み合わせていただきました。出て来たのは…「令和」の文字と、「涌谷先生の似顔絵」!ここでボランティアの方々に、たくさんサポートをいただき、参加者さん同士の交流を促進していただきました。笑いにあふれ、参加者さん同士もお話がはずむ様子がみられました。その後は、「料理コーナー」でミニパフェを作ったり、「創作コーナー」でマイうちわのデコレーションをしたり、「昔の遊びコーナー」で昔懐かしの玩具を手にして遊んだり、「脳トレコーナー」でタッチパネル式の頭の体操を行ったりと、様々なコーナーにご自由に回っていただきました。最後は、サプライズゲストの当院スタッフによる平成歌声バンドに、東日本大震災復興支援ソング「花は咲く」、中島みゆき「糸」の生演奏をいただき、涌谷先生がマイクで美声を披露して下さる中で、参加者の皆さんも、声を合わせて歌っていただきました。10時から12時までの開催だったのですが、本当に、楽しい時間があっという間に過ぎてしまっていました。

当院でのわくわくカフェの取り組みは、次回の2019年11月16日(土)で10回目となります。「年々、内容がパワーアップしている」とボランティアの方々からも言っていただいておりますが、今後とも、認知症の方やご家族の方にとって、わくわくカフェがより楽しく、わくわくと交流できる場になれるよう企画していきたいと思います。また、より地域に根ざした活動になれるように、ボランティアの方々とも協力していきたいと感じております。

心理士 M

※許可を得て写真を掲載しています。

おはようございます。今日は、どうされましたか?

おはようございます。今日は、どうされましたか? はぁ? お世話になっております。

はぁ? お世話になっております。 おじいさん、調子聞かれとんよ。

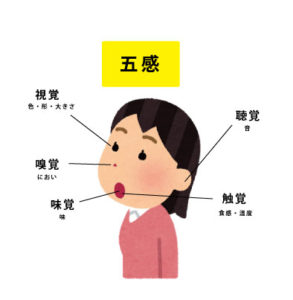

おじいさん、調子聞かれとんよ。 人は周囲からの情報を五感(視覚・聴覚・味覚・臭覚・触覚)で得ています。その中でも視覚が80%以上を占め、次に聴覚と続きます。

人は周囲からの情報を五感(視覚・聴覚・味覚・臭覚・触覚)で得ています。その中でも視覚が80%以上を占め、次に聴覚と続きます。

認知症疾患医療センターでは、川崎医科大学附属病院・倉敷市と連携して、2か月に1度“倉敷もの忘れ・認知症事例検討会”を開催しています。前回、平成30年豪雨により中止となっていましたが、今回11月28日に、『専門職の支援者がチームで支える取り組み』というテーマで行われました。

認知症疾患医療センターでは、川崎医科大学附属病院・倉敷市と連携して、2か月に1度“倉敷もの忘れ・認知症事例検討会”を開催しています。前回、平成30年豪雨により中止となっていましたが、今回11月28日に、『専門職の支援者がチームで支える取り組み』というテーマで行われました。 一般的に専門性を高めることは良いこととされています。例えば、医療を極めた医者・看護を極めた看護師・介護保険を極めたケアマネジャー・心理を極めた心理士・相談を極めた相談員・お薬を極めた薬剤師。しかし、専門職がそれぞれの所属機関だけで頑張っていては、患者さんは“その専門職が持っている知識”という選択肢しか利用できなくなってしまいます。

一般的に専門性を高めることは良いこととされています。例えば、医療を極めた医者・看護を極めた看護師・介護保険を極めたケアマネジャー・心理を極めた心理士・相談を極めた相談員・お薬を極めた薬剤師。しかし、専門職がそれぞれの所属機関だけで頑張っていては、患者さんは“その専門職が持っている知識”という選択肢しか利用できなくなってしまいます。

10月20日(土)、認知症疾患医療センター主催の第8回「わくわくカフェ」がケアセンター多目的ホールで開催され、21家族40名の参加がありました。第8回のわくわ

10月20日(土)、認知症疾患医療センター主催の第8回「わくわくカフェ」がケアセンター多目的ホールで開催され、21家族40名の参加がありました。第8回のわくわ くカフェは本来7月7日(土)に実施する予定でしたが、倉敷の豪雨の影響により、急遽中止となりました。7月7日に参加予定であった方も今回のカフェに多くの方が参加していただきました。

くカフェは本来7月7日(土)に実施する予定でしたが、倉敷の豪雨の影響により、急遽中止となりました。7月7日に参加予定であった方も今回のカフェに多くの方が参加していただきました。 することなく身振り、手振りでお題を伝えていく「ジェスチャーゲーム」を行いました。参加者同士が協力し、難しいお題 では色々と悩みながらも正解した時には明るい笑顔があちこちでみられました。

することなく身振り、手振りでお題を伝えていく「ジェスチャーゲーム」を行いました。参加者同士が協力し、難しいお題 では色々と悩みながらも正解した時には明るい笑顔があちこちでみられました。 者さんやそのご家族とのつながりを深める一つのきっかけになったのではないかと思います。

者さんやそのご家族とのつながりを深める一つのきっかけになったのではないかと思います。 もしも私が認知症を発症したら、今住んでいる地域は住みよい環境でしょうか。スーパーの店員は、小銭を出すのに時間の掛かる私を、穏やかに待ってくれるでしょうか。後ろに並ぶお客さんは圧をかけずに待ってくれるでしょうか。

もしも私が認知症を発症したら、今住んでいる地域は住みよい環境でしょうか。スーパーの店員は、小銭を出すのに時間の掛かる私を、穏やかに待ってくれるでしょうか。後ろに並ぶお客さんは圧をかけずに待ってくれるでしょうか。 RUN伴とは、認知症の方と一緒に、誰もが暮らしやすい地域を創ることを目指したイベントです。今年は県内で154名が参加しました。倉敷エリアでは倉敷平成病院、川崎医療福祉大学、玉島、の3地点からスタートし、ゴールはぶどうの家真備でした。今年は被災からの復興を祈念する意味でも想いの詰まったタスキリレーとなりました。倉敷平成病院は重松先生、森課長をはじめとする7名が参加

RUN伴とは、認知症の方と一緒に、誰もが暮らしやすい地域を創ることを目指したイベントです。今年は県内で154名が参加しました。倉敷エリアでは倉敷平成病院、川崎医療福祉大学、玉島、の3地点からスタートし、ゴールはぶどうの家真備でした。今年は被災からの復興を祈念する意味でも想いの詰まったタスキリレーとなりました。倉敷平成病院は重松先生、森課長をはじめとする7名が参加 し、総社市までタスキを繋ぎました。総社への道のりでは傾斜の急な上り坂に苦労しましたが、重松先生の力強い走りで引っ張って頂き、乗り越えることができました。

し、総社市までタスキを繋ぎました。総社への道のりでは傾斜の急な上り坂に苦労しましたが、重松先生の力強い走りで引っ張って頂き、乗り越えることができました。