寒い日が続くと、布団からでるのも億劫になりますが、そんな時に私のおしりを叩いてくれるのはいつも、姉妹や友人や同僚です。

「散歩したよ」「山に登ったよ」と連絡をくれたり、きれいな景色の写真が届いたりすると、私も!と思い立ち、ちょっとそこまで、と、お散歩したくなるのです。

つい先日も、友人から山の写真が届いた翌日、早く目が覚めたので、総社市の福山山頂に日の出を見に行ってきました。私の2倍も歳が離れた人生の先輩方も、続々と上がってこられます。ハツラツと挨拶してくださり、とても清々しい1日のスタートになりました。

さて、超高齢社会の日本では現在、国をあげて認知症施策に取り組むなど、認知機能の低下を予防して元気に地域で暮らすことは、重要な課題となっています。世界的にみても、認知症予防の取り組みが盛んになっています。

「認知機能を維持するためには、頭の体操が大切なんでしょ」

と思われる方も多いと思いますが、加えて、適度な運動が認知機能の維持に関与すると言われています。

健康な人が認知機能を維持するために必要な運動は、負荷が高く、強度が強いものではありません。むしろ、高負荷な運動は認知機能の低下を引き起こす恐れもあることが報告されており、推奨されているのは低強度の運動です。

1日7,500~10,000歩の歩行は、脳の容量を維持することが報告されています。

運動以外には、パソコン操作や日記、買い物などの活動がある方は認知機能を維持できている傾向にあるようです。また、毎日の外出も、脳機能の活性化に繋がります。

ここで肝心なのは、運動や活動をするにあたって、その活動に「納得しているか」「満足しているか」ということです。つまり、嫌々やることでは長続きしないし、効果が下がってしまうことがあるのです。

私はスマートフォンのアプリで

歩数チェックをしており、1週間に35,000歩歩くと、スタンプが溜まります。スタンプが15個集まると、自動販売機で、ペットボトルのジュースが1本無料でもらえます!身体にいいことをして、お得感が味わえるなんで、こんな楽しいことはないですね!(1週間に35,000歩=1日5,000歩なので、推奨されている歩数には足りてはいないのですが…。笑)

認知症を発症する方の経過を見ていると、発症の10年くらい前から運動量が下がってきているということでした。

近頃はコロナウイルスの影響もあり、人との会話が減ったり、外出が減ったり…社会的な交流が減少していることも、認知機能の低下を加速させます。

お天気の良い日には、少し近所をお散歩してみませんか?

※今日の話題は、地域理学療法学会での講演とPTジャーナルの記事を参考にしています。

※1月14日の当院のブログにも「散歩」について記載があります。ご一読下さい。

訪問リハビリ Q

1)昼寝30分/日

1)昼寝30分/日 あと2W間程でもう師走。早いですね。冬場になってくると皮膚の乾燥,痒みから不眠を言われる方が増えてきます。

あと2W間程でもう師走。早いですね。冬場になってくると皮膚の乾燥,痒みから不眠を言われる方が増えてきます。 易い部分です。

易い部分です。 10月に入っても暑い日が続きましたが、朝夕の冷え込みや日の短さに秋を感じています。

10月に入っても暑い日が続きましたが、朝夕の冷え込みや日の短さに秋を感じています。 あれから8年が経ち入院したり、年相応の物忘れがみられていますが、それでもご自分の身の回りのことや、その日にあったことをメモに残すなどのルーティーンは続けています。そんな姿をみると、「いくつになってもこんな風に自分もなりたいな」と思わせてくれる大先輩です。ご家族に○さんのお話をさせて頂くと、「訪問看護さんのお陰です。安心して今の生活ができています」と言って下さいます。ありがたいお言葉で、この仕事をしていて良かったなぁ~と嬉しくなります。訪問看護は一人の看護師が利用者さんのお宅に決まった時間に訪問をしてケアをする。その時間、ご家族を含めてゆっくり関わることができる。個別性のある看護が提供できるところにやりがいを感じています。これからも在宅生活をサポートできる訪問看護師でありたいと思います。

あれから8年が経ち入院したり、年相応の物忘れがみられていますが、それでもご自分の身の回りのことや、その日にあったことをメモに残すなどのルーティーンは続けています。そんな姿をみると、「いくつになってもこんな風に自分もなりたいな」と思わせてくれる大先輩です。ご家族に○さんのお話をさせて頂くと、「訪問看護さんのお陰です。安心して今の生活ができています」と言って下さいます。ありがたいお言葉で、この仕事をしていて良かったなぁ~と嬉しくなります。訪問看護は一人の看護師が利用者さんのお宅に決まった時間に訪問をしてケアをする。その時間、ご家族を含めてゆっくり関わることができる。個別性のある看護が提供できるところにやりがいを感じています。これからも在宅生活をサポートできる訪問看護師でありたいと思います。 訪問リハビリ PT T

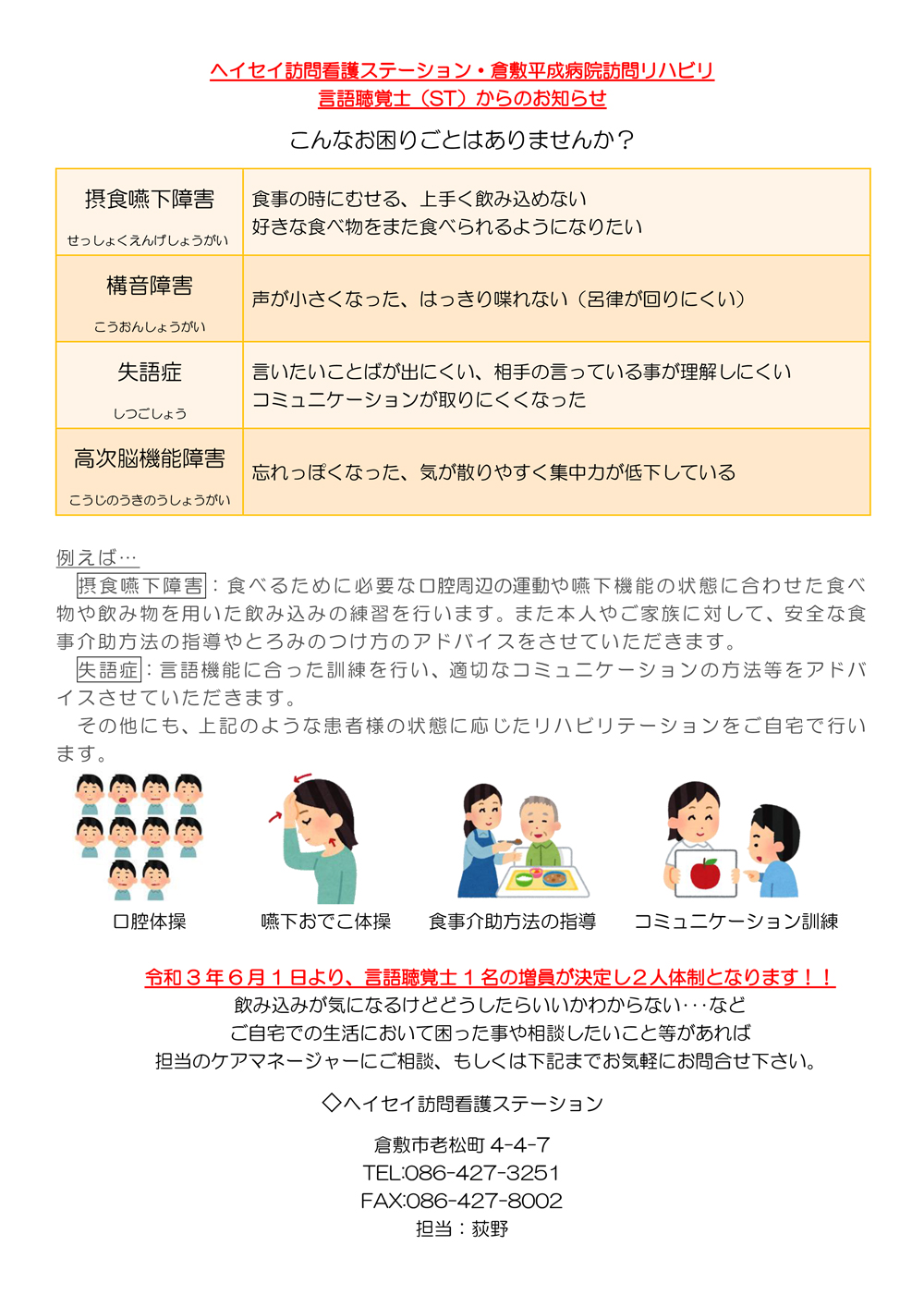

訪問リハビリ PT T 飲み込みが気になるけどどうしたらいいかわからない・・・

飲み込みが気になるけどどうしたらいいかわからない・・・ 季節による影響は避けられないので日常にちょっとした工夫を取り入れ春を楽しく過ごしたいですね。

季節による影響は避けられないので日常にちょっとした工夫を取り入れ春を楽しく過ごしたいですね。 が在籍しています。その中で私は作業療法士として業務にあたっています。作業療法士はその名の通り利用者様が大切にしている「作業」を行うために必要な能力や技能を獲得、維持していくためのリハビリを行うのが主な役割です。作業とは、身の回りの動作や家事、仕事、趣味活動など幅広い意味で用いられています。

が在籍しています。その中で私は作業療法士として業務にあたっています。作業療法士はその名の通り利用者様が大切にしている「作業」を行うために必要な能力や技能を獲得、維持していくためのリハビリを行うのが主な役割です。作業とは、身の回りの動作や家事、仕事、趣味活動など幅広い意味で用いられています。