みなさんGI療法をご存知ですか?知らない方も多くおられるかと思いますが、GI療法はグルコース・インスリン療法の略です。グルコース・インスリン療法と聞くと、血糖を下げるような治療法を想像しますが、実はそうではありません。インスリンの働きを利用してカリウム値を下げる治療です。

なぜカリウムが関係あるの?と疑問に思う方も多くおられるかもしれないので、本日はGI療法について少しでも知って頂けたらと思います。

まずカリウム値が高くなるとどのような症状が起こるのでしょうか。血液中のカリウム値が5.5mEq/Lを上回ると高カリウム血症といわれます。症状としては、吐き気、筋力低下、頻脈、不整脈などが起こります。そして極めてカリウム値が高くなると心停止を起こす可能性もあります。そのためカリウム値が高値の患者さんはカリウム値を下げる治療を行います。その一つがGI療法です。

ではインスリンとカリウムの関係性について説明します。インスリンは血中のブドウ糖を細胞内に取り込むことによって血糖値を下げる働きがあります。そして、ブドウ糖が細胞内に取り込まれる過程にあたり、血中のカリウムもチャネルを介して細胞内に取り込まれているのです。そのためインスリンを投与することで、血中のカリウムが減少するといった現象がおこります。

ただ、この治療をする際は血糖値に十分注意が必要です。GI療法はインスリンを使用しカリウム値を下げる治療法ですが、血糖値が正常な患者さんにももちろん行われる治療法であり、低血糖症状が起こらないようにブドウ糖の補充が必要になります。そのため、GI療法を行っている患者さんに対しては随時カリウム値と血糖値をモニタリングし安全な治療が行えるように勤めています。

糖尿病でもないのにインスリンが投与されている。それはブドウ糖と一緒であればもしかするとGI療法かもしれません。飲んでいる薬や投与されている点滴が何か知ることはとても大事な事です。何か不明なことがあれば遠慮なくスタッフへご相談下さい。

糖尿病療養指導士 薬剤部 AAA

AST活動においては、薬剤師がその専門性を発揮して介入することが期待されています。このたび、市川大介薬剤部長、古谷佳美さんの薬剤師2名が、日本病院薬剤師会が認定する「感染制御認定薬剤師」の認定を取得しました。この資格取得には、5年以上の薬剤師実務経験、3年以上の感染対策従事経験、日病薬病院薬学認定薬剤師(生涯研修履修認定薬剤師)の認定、必要単位数の感染制御関連講習会等への参加、感染制御に従事した20症例のレポート提出、感染制御認定薬剤師認定試験の合格など、いくつかの厳しい基準をクリアする必要があり、岡山県全体でも20名程度しか認定されていない資格です。

AST活動においては、薬剤師がその専門性を発揮して介入することが期待されています。このたび、市川大介薬剤部長、古谷佳美さんの薬剤師2名が、日本病院薬剤師会が認定する「感染制御認定薬剤師」の認定を取得しました。この資格取得には、5年以上の薬剤師実務経験、3年以上の感染対策従事経験、日病薬病院薬学認定薬剤師(生涯研修履修認定薬剤師)の認定、必要単位数の感染制御関連講習会等への参加、感染制御に従事した20症例のレポート提出、感染制御認定薬剤師認定試験の合格など、いくつかの厳しい基準をクリアする必要があり、岡山県全体でも20名程度しか認定されていない資格です。

を迎えると考えられます。糖尿病患者さんは感染症に罹ると重症化するリスクが高く、「ちょっとした風邪かな」なんて放置しておくと、血糖コントロールが悪化して入院、なんてことにもなりかねません。少し体が熱っぽいけど症状は大したことないから、近所のドラッグストアで風邪薬でも、と考える方もおられるでしょう。糖尿病教室では、「薬の飲み合わせの心配があるので、ドラッグストアの薬剤師さんに糖尿病治療中であることを伝えてください」と指導しています。今回は、糖尿病患者さんに気をつけていただきたい市販薬を紹介します。

を迎えると考えられます。糖尿病患者さんは感染症に罹ると重症化するリスクが高く、「ちょっとした風邪かな」なんて放置しておくと、血糖コントロールが悪化して入院、なんてことにもなりかねません。少し体が熱っぽいけど症状は大したことないから、近所のドラッグストアで風邪薬でも、と考える方もおられるでしょう。糖尿病教室では、「薬の飲み合わせの心配があるので、ドラッグストアの薬剤師さんに糖尿病治療中であることを伝えてください」と指導しています。今回は、糖尿病患者さんに気をつけていただきたい市販薬を紹介します。 ルガモチン(DHB)と呼ばれる苦味成分が含まれています。この苦味成分が消化管でのお薬の代謝を邪魔してしまい、お薬の吸収量が増える結果、薬が効きすぎてしまい血圧が下がったり、頭痛やめまいなどの症状を引き起こしたりすることがあります。DHBはグレープフルーツジュース以外にもブンタンやダイダイなどの柑橘類にも含まれているため、カルシウム拮抗薬を服用しているときは注意が必要です。ただし、同じ柑橘類でも温州ミカンやすだちにはほとんど含まれていません。

ルガモチン(DHB)と呼ばれる苦味成分が含まれています。この苦味成分が消化管でのお薬の代謝を邪魔してしまい、お薬の吸収量が増える結果、薬が効きすぎてしまい血圧が下がったり、頭痛やめまいなどの症状を引き起こしたりすることがあります。DHBはグレープフルーツジュース以外にもブンタンやダイダイなどの柑橘類にも含まれているため、カルシウム拮抗薬を服用しているときは注意が必要です。ただし、同じ柑橘類でも温州ミカンやすだちにはほとんど含まれていません。 目の中に入った目薬は、結膜嚢という袋状の部分に溜まり、少しずつ目の奥へ浸透していきます。一般的に、この結膜嚢に保持できる液量は20~30μL、目薬1滴の量は30~50μLですので、目薬はきちんと目の中に入れば、1回1滴の点眼で十分だと言われています。多めにさすことで、目の中に入りきらずに溢れたお薬が周りの皮膚に接触して、接触性皮膚炎や色素沈着などの作用を引き起こしてしまう可能性のある目薬もあるので注意しましょう。

目の中に入った目薬は、結膜嚢という袋状の部分に溜まり、少しずつ目の奥へ浸透していきます。一般的に、この結膜嚢に保持できる液量は20~30μL、目薬1滴の量は30~50μLですので、目薬はきちんと目の中に入れば、1回1滴の点眼で十分だと言われています。多めにさすことで、目の中に入りきらずに溢れたお薬が周りの皮膚に接触して、接触性皮膚炎や色素沈着などの作用を引き起こしてしまう可能性のある目薬もあるので注意しましょう。 お薬はたくさんの種類があって、同じ成分でも名前が違っていたり、似たような名前が合ったり、なかなか覚えきれません。

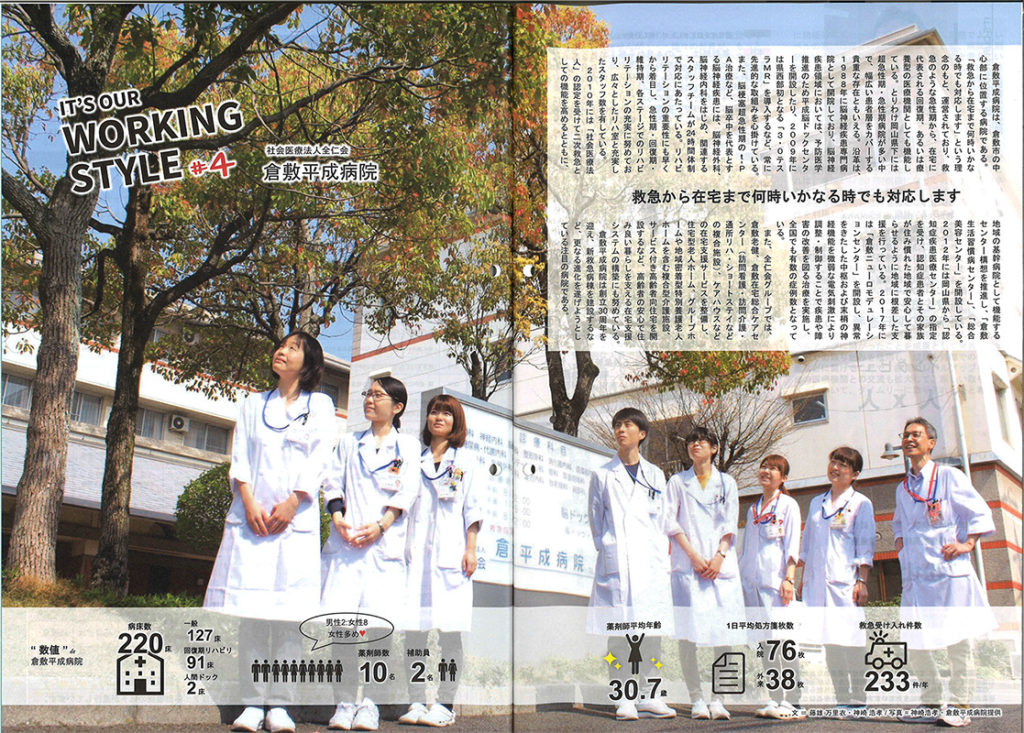

お薬はたくさんの種類があって、同じ成分でも名前が違っていたり、似たような名前が合ったり、なかなか覚えきれません。 岡山県病院薬剤師会会報誌2018年7月号の紹介記事に、当院薬剤部が掲載されました。

岡山県病院薬剤師会会報誌2018年7月号の紹介記事に、当院薬剤部が掲載されました。 秘書・広報課

秘書・広報課