今週に入り気温の上昇とともに桜が満開を迎え、体を動かすには丁度良い気候になってきました。

さて、昨年5月より新型コロナウイルスが5類感染症へ移行となり、段々とコロナ禍前のような生活が戻りつつあります。

しかし、感染対策で自宅にいる時間が長くなっていた数年間、すぐに以前のような生活に戻すには、体力的に難しいと感じた方もいらっしゃったのではないでしょうか。

予防リハビリをご利用の皆様も、なんとか以前のような生活や身体機能に戻すために、利用時だけでなくご自宅でも運動を頑張ってこられました。

そんな中、皆様から「自宅での自主トレって何したらいいの?」という声をいただくことが多くなっていました。

そこで、皆さんの更なる運動習慣定着のお手伝いができないかと考え、以前からお配りしていた自主トレ用紙の内容を一部変更しました。

予防リハで作成している自主トレ用紙ですが、表面は血圧や、運動がどれくらいできたかを記録していただく表になっています。裏面は、これまでストレッチと筋トレ、スケジュール管理用にカレンダーを載せていました。

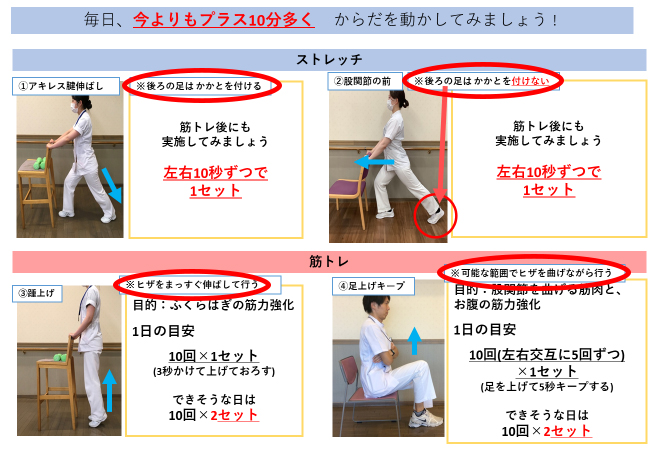

今回、カレンダーを省略し、ストレッチと筋トレの紹介に全面を使い、運動のポイントを追加しました。

運動時のコツ(図の赤い〇)を参考に、自宅でも正しい姿勢で運動がより効果的に行っていただけるようになっています。

実際、利用の方からも「以前より分かりやすい」「姿勢が分かって自宅でもやりやすい」との声をいただいています。また、1セットの目安の回数も記載したことで、目標が明確になり、実施できる利用の方も増えました。

毎月内容を更新していますが、上肢・下肢・体幹と全身を鍛えられる運動、横になって実施できる運動、ペットボトルやタオルのような身近な道具を使用した運動などバリエーション豊かにお伝えしていく予定です。

見学に来ていただいた方にも、ご希望の方には自主トレ用紙をお渡ししていますので、自宅での運動をどうしたら良いのか迷っておられる方、ご興味ある方はぜひお問合せください。

介護福祉士 S

◎お問合せ◎

社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院通所リハビリテーション(予防リハビリ)

TEL:086-427-1128 (相談担当:大段(おおだん)) ※営業時間 9:00~17:00

今回は「転倒予防」について、「筋力を鍛えて転倒予防」と「注意機能を鍛えて転倒予防」の2本立てでお話しをさせていただきました。

今回は「転倒予防」について、「筋力を鍛えて転倒予防」と「注意機能を鍛えて転倒予防」の2本立てでお話しをさせていただきました。 ※この様子は倉敷社会福祉協議会発行【「通いの場」通信】でも「いつまでも住み慣れた地域で過ごせるために~倉敷平成病院の地域を支える取り組み(出前講座)~」でにて紹介されました

※この様子は倉敷社会福祉協議会発行【「通いの場」通信】でも「いつまでも住み慣れた地域で過ごせるために~倉敷平成病院の地域を支える取り組み(出前講座)~」でにて紹介されました