いつも当院ブログ「倉敷平成病院だより」をご覧いただきありがとうございます。

この度、ブログ「倉敷平成病院だより」の運用を見直し、2023年2月よりブログの更新頻度を毎日(月~土)更新から原則月・水・金曜更新に変更することといたしました。

Instagram・facebookなどのSNSと併せて、より一層内容の充実を図り、有用な情報を皆さんにお届けできるよう努めてまいります。

引続き「倉敷平成病院だより」をよろしくお願いいたします。

秘書・広報課

いつも当院ブログ「倉敷平成病院だより」をご覧いただきありがとうございます。

この度、ブログ「倉敷平成病院だより」の運用を見直し、2023年2月よりブログの更新頻度を毎日(月~土)更新から原則月・水・金曜更新に変更することといたしました。

Instagram・facebookなどのSNSと併せて、より一層内容の充実を図り、有用な情報を皆さんにお届けできるよう努めてまいります。

引続き「倉敷平成病院だより」をよろしくお願いいたします。

秘書・広報課

全国的に新型コロナ感染者数は多いながらも3年ぶりに行動制限のない正月を迎え、世の中は賑わいを取り戻しつつありますが、ケアハウスでは「新年会」に代わり、1月6日(金)、「新年最初の運試し」としてご入居の皆様におみくじを引いて頂きました。

事務所前のロビーに設置された「おみくじ会場」にて、皆様マスク着用でまずは手指消毒をして頂きます。続いて「おみくじ付きお箸」を引いて頂くのですが、皆様お好みの柄のお箸を選んで頂きます。

そして封を開けると大吉、吉、中吉・・・と、おみくじになっており、「笑う門には福来る」「残り物には福がある」「二頭を追うものは一頭も得ず」「時は金なり」等々のことわざが書いてあり、職員が読み上げると皆様自然と笑顔になっておられました。

そして封を開けると大吉、吉、中吉・・・と、おみくじになっており、「笑う門には福来る」「残り物には福がある」「二頭を追うものは一頭も得ず」「時は金なり」等々のことわざが書いてあり、職員が読み上げると皆様自然と笑顔になっておられました。

「大吉」を引いた方も6名おられ、「新春早々、縁起がいい!!」と喜ばれていました。この度、豪華景品は有りませんでしたが、皆様自身で選ばれたお箸を「早速使ってるよ!」と食堂で見せて下さる方もおられ、職員としてはほっとしております。

「大吉」を引いた方も6名おられ、「新春早々、縁起がいい!!」と喜ばれていました。この度、豪華景品は有りませんでしたが、皆様自身で選ばれたお箸を「早速使ってるよ!」と食堂で見せて下さる方もおられ、職員としてはほっとしております。

ホールでの盛大なイベント等は当分難しいと思われますが、ほんの少しでも季節を感じられる企画を実施していきたいと思います。

ケアハウス施設長

1年ほど前に、18歳の女子高校生が当鍼灸院に訪れました。病状を尋ねてみたら、かなり複雑な症例だと感じました。

主訴は発作的な左上腹部の激痛、既に8年間も続いてきました。

毎日早朝目覚めた時に発作しやすい。痛み出すと、身動きが取れず、声さえも出しにくい。2時間ぐらい痛みが続いた後、次第に緩解します。時に左腰部の強い痛みや激しい頭痛が現れることもあります。

川崎医科大学病院と岡山大学医学部病院に診療を受けましたが、すべての検査では明確な異常が見つからず、最終的に「前皮神経絞扼症候群」と診断されました。この痛みに対して、すべての鎮痛剤が効かず、神経ブロックや腹壁の神経切断術を受けても、症状の改善も見られなかった。かかっている先生がもう打つ手がないので、心療内科に紹介されました。

患者さんとその親は心療内科の問題ではなく、行っても効果が期待ではないと思って、ネットでいろいろ調べた結果、当鍼灸院に訪れました。

患者さんの既往歴として、1歳の時に腸重積で2回手術を受けたことがあります。5歳から11歳まで脊柱側彎症を矯正するためにコルセットをつけていました。一時不整脈がありましたが、来院時にすでに良くなりました。

発育状況も良好、精神と心理的な異常も見られません。飲食や排便にも異常なし、月経も普通に来ています。ただ冷え症が強く、手足だけではなく、身体全体も冷えると訴えています。普段、冷たい飲み物が多く、年中エイスクリームもよく食べています。

鍼灸医学の理論から考えれば、まず体内には寒の邪気があることは間違いなく、寒邪はしばしば疼痛を引き起こす主な原因になります。既往歴から考えれば、脊柱の側弯は、肌、筋膜、骨に関係し、肌は脾、筋膜は肝、骨は腎にそれぞれ関係し、腸重積は脾に関係しているから、鍼灸医学の理論で言えば、「肝腎不足、中寒脾虚」の「証」だと考えられます。

治療には、腹部のツボに置鍼した上、温灸を実施し、腰背部のツボに灸頭鍼を実施し、手足の肺経、大腸経、胃経、腎経、脾経、肝経から関連性が高いツボを選んで置鍼したり、単刺したりしました。同時に患者さんにできるだけ冷たい飲み物や食べ物を取らないように指導しました。

治療ははじめの頃に約2週1回で実施していました。3か月後、つまり8回目の治療後、数日間腹部の痛みはまったくなかった。これは最近あまりなかった経験なので、患者さんは希望を感じたのか、治療を受ける回数を増やして週1回にしました。

その後の6か月間に、症状は一進一退でした。その間に、私は古典文献を検索して、治療方法をいろいろ変って対応していましたが、病状は大きな変化が見られませんでした。患者本人やご家族、治療者の私も少し諦める気持ちになりましたが、しかし、患者さんは他に行くところなく、ここで治療を継続して行きたいと言いましたので、私も元気を出して一緒に頑張って行こうと決心しました。

転機はその1か月後に現れました。腹部の激痛が発生しない日は多くなり、今まで時に起きる激しい頭痛もほとんど起こらなくなりました。左腰部の痛みはまた現れますが、痛みの強さは前より弱くなり、我慢しやすくなりました。ちょうど、この時期に大学の入試があり、もし入試の日に痛みの発作があれば、大変困ると思っていましたが、結果的に入試日の体調は非常に良かったし、しかも希望している大学に見事に受かりました。結果報告を受けた私も、非常に嬉しく思いました。挫けずに努力した甲斐がありました。

転機はその1か月後に現れました。腹部の激痛が発生しない日は多くなり、今まで時に起きる激しい頭痛もほとんど起こらなくなりました。左腰部の痛みはまた現れますが、痛みの強さは前より弱くなり、我慢しやすくなりました。ちょうど、この時期に大学の入試があり、もし入試の日に痛みの発作があれば、大変困ると思っていましたが、結果的に入試日の体調は非常に良かったし、しかも希望している大学に見事に受かりました。結果報告を受けた私も、非常に嬉しく思いました。挫けずに努力した甲斐がありました。

治療を始めてから現在までちょうど1年と1か月になりました。

最近の1か月間に、痛みの症状は殆どありませんでした。このまま落ち着いたらいいなと患者さんも私もそう願っていますが、念のために、暫く治療を継続することにしています。

ヘイセイ鍼灸治療院 甄

こんにちは

こんにちは

グループホームのぞみです

本年もどうぞよろしくお願い致します

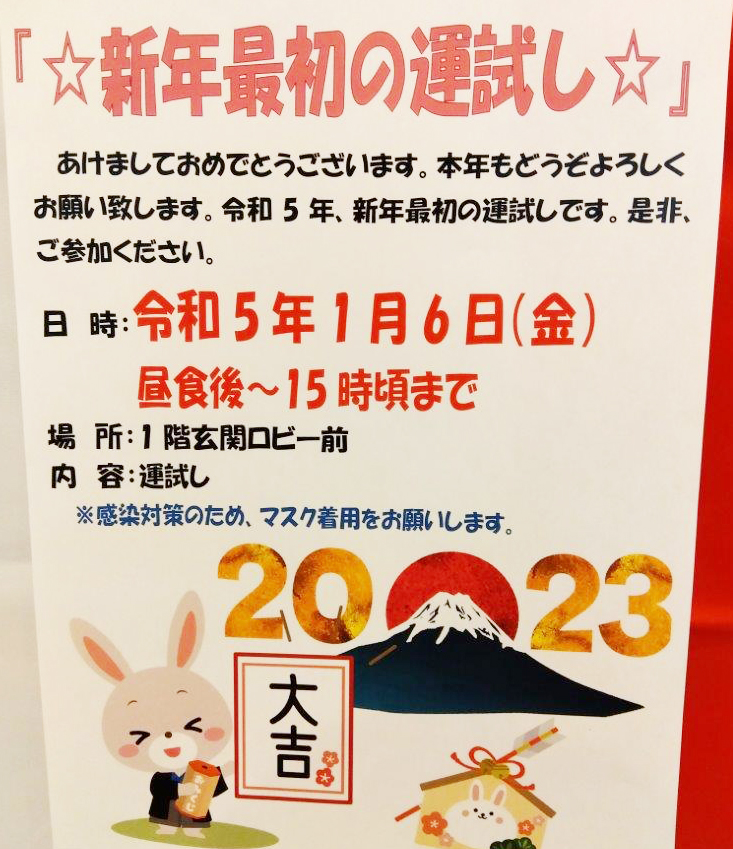

のぞみ家(け)のお正月は、元旦の朝にベランダに出て、初日の出を拝み、ご入居の方と職員が一緒に手を合わせ「今年も元気で楽しく過ごせますように」と願掛けをすることから始まります。

お正月の雰囲気を感じていただくため、福笑い、書き初め、おみくじ、けん玉、コマまわしなどの昔遊びを取り入れて過ごしました。笑い声が絶えない中、書き初めをされる皆様は、とても真剣に取り組んでおられました。

本年も皆様にとって良き1年でありますように。

本年も「笑うのぞみに福来る」を理念に過ごしたいと思います。

ピースガーデン倉敷 4階 グループホームのぞみ K

昨日は、倉敷市内でも雪がちらつきました。まだまだ寒い日が続きますが、各々工夫した防寒対策を取り入れて、この冬を乗り切りたいです。

昨日は、倉敷市内でも雪がちらつきました。まだまだ寒い日が続きますが、各々工夫した防寒対策を取り入れて、この冬を乗り切りたいです。

全仁会グループには、「わかりやすいやさしい医療推進委員会(通称:わかやさ委員会)」という接遇委員会があります。当グループの各部署から委員を選出し、毎月接遇に関する議題や問題点について検討しています。病院や施設をご利用の方からいただく接遇に関するご意見についても情報共有し、よりよい接遇に向けて改善に努めています。

わかやさ委員会では、毎月「接遇に関する標語」を掲げています。全部で12句あり、私の所属する総務部では、毎日の朝礼で担当者が標語を読み上げており、職員の接遇に対する意識付けになっています。(ちなみに、1月の標語は「温かい 言葉も態度も プロ意識」でした。)現在、その標語を3年ぶりにリニューアルしようと活動中で、各部署から応募された沢山の標語の中から、最終12句を選考中です。

接遇には「これといった正解」も「絶対」もないと言われており、TPOに応じてお一人おひとりに合わせた臨機応変な対応が求められます。

時代の流れにより求められる接遇も変わっていくと思いますが、標語にも接遇のトレンドを取り入れて、職員全体で心に寄り添った接遇ができるよう努めて参りたいです。

人事課 H

はじめまして。新人理学療法士のSです。

はじめまして。新人理学療法士のSです。

2023年になってもう1カ月、昨年の4月に入職してからは早10カ月が過ぎようとしています。時が経つのは早いですね。入職してすぐの頃は、分からないことばかりで毎日先輩方についていくのが精一杯でした。そんな中で、丁寧に指導してくださる先輩方や、休憩時間や業務後に一緒に手技の練習をしたり考えたりしてくれる同期のみんなのおかげで、楽しく充実した毎日を送っています。

私は一般病棟で働いていますが、1月からスポーツリハビリテーションにも関わらせていただいています。といっても、まだ見学させていただいているだけなので、関わるというと大げさかもしれませんが、見学の度に色々な発見があります。

特に、スポーツ外来の診察を見学した際、不安と緊張交じりに診察室へ入ってきた患者さんが、先生の説明を聞いて病状が分かり未来への希望がみえた安心と期待で笑顔に変わって診察室を後にする姿をみた時には、スポーツ障害を受傷した患者さんにとって先生からの言葉にどれほど価値があるのか、怪我や病気と闘う糧になり得るのかを感じました。

それと同時に、知識や経験から根拠に基づいたリハビリテーションで、患者さんが未来に希望を持って治療に励む手助けができる理学療法士になりたいと思いました。

まだまだ分からないことも多く、知識や技術不足を痛感する毎日ですが、病棟での業務に加えてスポーツリハビリテーションに関わることでより一層濃厚な日々を送っています。

また、オンラインでの他院との合同勉強会などにも参加し、疾患の基礎知識やリハビリテーションの進め方、注意点などについて日々理解を深める中で、スポーツリハビリテーションで感じたことや学んだことを、病棟でのリハビリテーションで生かせることも沢山あります。これからも、周りの先輩方や同期のみんなに支えてもらいながら直向きに精進していこうと思います。

最後になりますが、当院ではFacebook・Instagram・YouTubeにて自宅でできる簡単な運動などを動画とともに紹介しています。まだまだ寒い日が続きますので、よろしければ各SNSを確認していただき、元気に過ごす一助になればと思います。

倉敷平成病院YouTubeチャンネル『1日10分健康体操』再生リスト

今年一年が皆様にとって実りある一年になることを祈って、私も毎日頑張ります!

理学療法士S

当院は昭和63年1月11日に開設され、本年創立35周年を迎えました。これを記念して、1月14日(土)、感染対策に則り間隔を十分に空けた会場(倉敷アイビースクエアエメラルドホール)にて、創立35周年記念式典を執り行いました。

式典には、平素よりお世話になっている大学関係の方々や行政の長の方々、医師会関係の方々がご来賓としてご臨席下さりました。

祝辞では、多くの励ましと祝福のお言葉を頂戴し、より一層地域医療に邁進していかなければと気持ちを新たに致しました。

また、高尾聡一郎理事長から「2023年スローガンと重点項目」が発表されました。

また、高尾聡一郎理事長から「2023年スローガンと重点項目」が発表されました。

併せて、職員の令和5年永年勤続表彰式も執り行われました。

併せて、職員の令和5年永年勤続表彰式も執り行われました。

新型コロナウイルス感染症への対応や、少子高齢者化社会、人生100年時代など、病院を取り巻く環境は大きく変わりつつありますが、開院当初からの「救急から在宅まで何時いかなる時でも対応します」という理念を軸に、これからも地域の皆様を医療・介護の面からお支えできるよう、これからも40年、50年先と愛される病院であり続けられるよう、職員一同歩みを進めてまいります。

新型コロナウイルス感染症への対応や、少子高齢者化社会、人生100年時代など、病院を取り巻く環境は大きく変わりつつありますが、開院当初からの「救急から在宅まで何時いかなる時でも対応します」という理念を軸に、これからも地域の皆様を医療・介護の面からお支えできるよう、これからも40年、50年先と愛される病院であり続けられるよう、職員一同歩みを進めてまいります。

秘書広報課

心身の機能が低下した高齢者の住まいを安全で使い易くするために、また介護者の負担を軽減するために介護保険を利用した住宅改修というサービスがあります。

住宅改修を行う場合は、要介護状態区分などに関わらず、住民票のある住宅地につき費用の20万円を限度に、利用者の所得などに応じて、7~9割相当額が払い戻されます。

対象となるものに

①手すりの取り付け

②段差の解消

③すべりの防止及び移動の円滑化などのための床材などの変更

④引き戸などへの扉の取り替え

⑤洋式便器への便器の取り替えがあります。

なお、住宅改修は改修前に事前の手続きが必要です。

先ずは担当ケアマネージャーさんにご相談するか、お気軽にヘイセイホームヘルプステーション福祉用具担当者へご相談ください。

ヘイセイホームヘルプステーション 福祉用具 K

グランドガーデン南町・グランドガーデンでは毎年2回避難訓練を実施しています。この度も1月19日に避難訓練を実施しました。地震後の火災という想定でおこないました。地震後ということで、まずは地震による被害を確認、その後火災が発生、火元確認、初期消火、通報、避難誘導など手順どおり、しっかり参加職員は行えていました。しかしながら、実際に災害が起こると手順どおり行えないことも多いと思います。今回おこなった訓練を軸として今後起こりえる災害に対して臨機応変に対応できるようにしていければと思います。

グランドガーデン南町 M

1月20日の大寒を過ぎ、1年で最も寒くなる時期を迎えました。今週は10年に1度とされる「最強寒波」襲来と言われて、岡山の平地部でも氷点下と言われるほどの寒さが予測されています。急な寒さで体調を崩さないように注意していただければと思います。

大寒と同じ日である20日に政府は、新型コロナウイルスについて感染症法上の分類を原則として今春、現在の「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げる方針を出しました。新型コロナウイルス発生から3年、今まで当たり前であったことが当たり前ではなくなり、生活の面でも色々なことが制限される場面が多々あったと思います。

感染症法上の分類が引き下げられることで、どこまで生活場面での変化が出てくるかはまだはっきりとしていませんが、少しでも今までの当たり前の生活が戻ってくれば嬉しいなと思います。

院内でもこの3年間なかなか思うように患者さんとご家族の面会が叶わず、それを解消するためにオンライン面会ができるようにしましたが、やはり直接会って話をしたいと言われる患者さんやご家族からの声は多く聞かれました。私たち相談員も患者さんやご家族の想いがどうすれば伝わるのか不安を解消してもらうにはどうするば良いのかと試行錯誤する期間となりました。以前のように面会ができるまでは、まだ時間がかかるようになるとは思います。

入院中、何か不安なことがあれば、お気軽に病棟の相談員にご相談下さい。不安が軽減できるようにお手伝いができればと思います。

地域医療連携センター pooh

地域医療連携センター pooh