平成22年7月より全仁会グループでは認知症の予防・改善を目的に「くもん学習療法」を導入し、現在100名近くの方が学習(楽習)に参加されています。

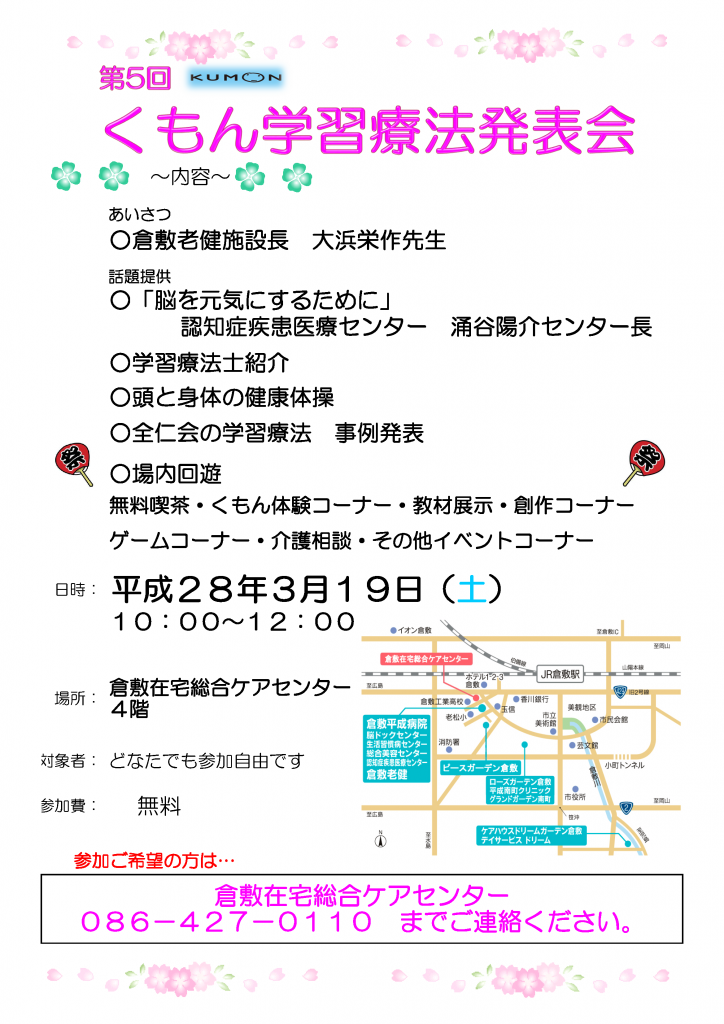

平成24年3月から開催しております『くもん学習療法発表会』は、毎年趣向を凝らしたイベントとなっており、ご好評を頂いております。

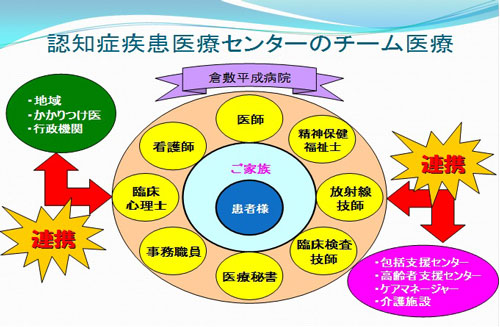

平成25年3月の第2回では認知症疾患医療センターと共催で東北大学の川島隆太教授をお招きし、「脳科学からみた学習療法の効果」のご講演していただいたり、昨年の会では倉敷平成病院 認知症疾患医療センター長 涌谷陽介先生のミニ講義や、リハビリスタッフによる座ったままでも出来る体操など盛りだくさんの内容で、ご参加の方々にはたっぷり楽しんでいただきました。

次回は平成28年3月19日(土)10時から、第5回学習療法発表会を企画しています。内容は認知症疾患医療センター長 涌谷陽介先生のミニ講義、頭と体の健康体操、学習療法の体験コーナー、その他イベントコーナーなどなど、今回もよりいっそう楽しんでいただけるプログラムをご用意しています。参加料は無料ですので、ぜひとも多くの方の参加をお待ちしています。

参加ご希望の方は086-427-0110(在宅総合ケアセンター)までお申し付け下さい。

デイサービスセンタードリーム くもん学習療法マスター 坂本 晋也

![IMG_3760[1]](http://www.heisei.or.jp/blog/wp-content/uploads/2016/02/IMG_37601-300x225.jpg)

![IMG_3798[1]](http://www.heisei.or.jp/blog/wp-content/uploads/2016/02/IMG_37981-300x225.jpg)

![IMG_3795[1]](http://www.heisei.or.jp/blog/wp-content/uploads/2016/02/IMG_37951-300x225.jpg)