寒気の厳しい日が続く中、今年もいよいよ残りわずかとなってきました。

皆様体調の方はいかがでしょうか?

コロナウイルスの新たな変異株が猛威を振るっているなか、毎年秋から冬にかけてはインフルエンザの流行シーズンです。高熱や関節の痛みなどを伴い、人によっては重症化する恐れもあります。感染経路には、飛沫感染と接触感染があり、流行を防ぐ為には、ウイルスを体内に侵入させないことや周囲にうつさないようにすることが重要です。

今回は通所リハビリで行っているインフルエンザの予防の取り組みについてご紹介していきます。

①マスク着用

通所リハビリでは毎日100名以上の方が来所されます。飛沫感染を防ぐため朝迎えのバスから、自宅へ帰るまで日中マスクの着用をお願いしています。しかしマスクを着用していても、途中でしんどいからとマスクを外してしまったり、鼻や顎が隠れていないなど正しい着用が出来ていない方、また昼食後やお茶を飲んだ後にマスクを着けるのを忘れている方もおられ、その都度声を掛けており、正しいマスクの着用方法やマスク着用の必要性などもお伝えしています。

②検温・手洗い消毒

フロアへご案内する際、中へウイルスを持ち込まないように入り口で検温、消毒をしフロア内へご案内しています。

フロアへご案内する際、中へウイルスを持ち込まないように入り口で検温、消毒をしフロア内へご案内しています。

また接触感染を防ぐため昼食・おやつ前後などにも机の消毒・手洗い・手指消毒を行っています。

③換気

12月に入り、寒い時期が続く中フロアでも暖房をつける日が増えてきました。

12月に入り、寒い時期が続く中フロアでも暖房をつける日が増えてきました。

フロアでも1時間に1度5分間の窓を開け空気をきれいにするようにしています。窓を開けると、寒いから早く閉めてほしいとの声も上がります。しっかり換気の必要性を説明し、職員・利用者厳しい5分間に耐えています!

他にも普段の健康管理も必要です。インフルエンザは免疫力が弱っていると感染しやすくなりますし、感染した時に症状が重くなってしまう恐れがあります。普段から、十分な睡眠とバランスの良い食事を心掛け、免疫力を高めておきましょう。

また、予防接種を受けることも重症化を防ぐための予防方法の一つです。

このように日々試行錯誤しながらですが、職員・利用者全員のご協力があってこその感染対策になります。ここ2年程感染対策が続いていますが、毎日ご協力していただき、本当にありがとうございます。

さてこれからがインフルエンザの本番です。コロナウイルへの不安もある中私も心が折れそうな時もあります。しかし、皆様が安心して元気に通所リハビリに通って頂けるよう職員一同頑張ってまいります!

通所リハビリ 介護福祉士 N.K

ケアセンターショートステイでは、褥瘡を予防するためや快適に就寝していただくために、6種類ものベッドマットレスをご用意しています。

ケアセンターショートステイでは、褥瘡を予防するためや快適に就寝していただくために、6種類ものベッドマットレスをご用意しています。 状態の変化により、体位変換がしにくくなった方に、自動体位変換エアマットに変更した方や、マットレスを変更したことで仙骨部の褥瘡が治癒したかたもおられます。

状態の変化により、体位変換がしにくくなった方に、自動体位変換エアマットに変更した方や、マットレスを変更したことで仙骨部の褥瘡が治癒したかたもおられます。

病院機能評価受審の目的は「改善」です。私たちが実施している医療を

病院機能評価受審の目的は「改善」です。私たちが実施している医療を 当日までに領域担当者を中心に議事録やマニュアルの整備を実施したり、模擬サーベイや環境訪問を行ったりしました。ケアプロセス調査では各病棟で多職種と協力してわかりやすく充実したプレゼン資料を作成しました。模擬ケアプロセス調査は担当医師も参加して準備しました。

当日までに領域担当者を中心に議事録やマニュアルの整備を実施したり、模擬サーベイや環境訪問を行ったりしました。ケアプロセス調査では各病棟で多職種と協力してわかりやすく充実したプレゼン資料を作成しました。模擬ケアプロセス調査は担当医師も参加して準備しました。 寒さも一層増し、気づけば今年も残り1ヶ月となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。予防リハビリのみなさんには寒さに負けず運動に取り組んでいただいています。

寒さも一層増し、気づけば今年も残り1ヶ月となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。予防リハビリのみなさんには寒さに負けず運動に取り組んでいただいています。 介します。

介します。 今年もとうとう残りひと月ですね。お変わりありませんか?

今年もとうとう残りひと月ですね。お変わりありませんか? その後、日本の紅葉ランキングベスト10を発表し、最後に京都の紅葉の名所を巡りました。清水寺や嵐山、数々のお寺、京都府立植物園まで、心が洗われるような映像が落ち着いた音楽と共に映し出され、「すごくきれい」「出かけることが難しいから映像でも嬉しい」と声が上がります。映像が終わると、皆で紅葉にまつわる俳句を詠みました。「もみじ狩り あなたと行った 二人旅」と照れながらご主人との思い出を発表される姿がとても印象的でした。また、京都出身の方がおられ「清水寺は遊び場だったのよ」と懐かしがられ、昔を思い出したと喜んで頂けました。最後に今回は本場京都からお取り寄せした季節限定の栗の生八つ橋をおやつにご用意しました。

その後、日本の紅葉ランキングベスト10を発表し、最後に京都の紅葉の名所を巡りました。清水寺や嵐山、数々のお寺、京都府立植物園まで、心が洗われるような映像が落ち着いた音楽と共に映し出され、「すごくきれい」「出かけることが難しいから映像でも嬉しい」と声が上がります。映像が終わると、皆で紅葉にまつわる俳句を詠みました。「もみじ狩り あなたと行った 二人旅」と照れながらご主人との思い出を発表される姿がとても印象的でした。また、京都出身の方がおられ「清水寺は遊び場だったのよ」と懐かしがられ、昔を思い出したと喜んで頂けました。最後に今回は本場京都からお取り寄せした季節限定の栗の生八つ橋をおやつにご用意しました。 師走の時期、あれやこれやと用事が立て込み、つい夕食が後回しに。なんて方も多いのではないでしょうか。農林水産省の調査でも、夕食時間が21時以降の人の割合が、20~50代で増加しています。

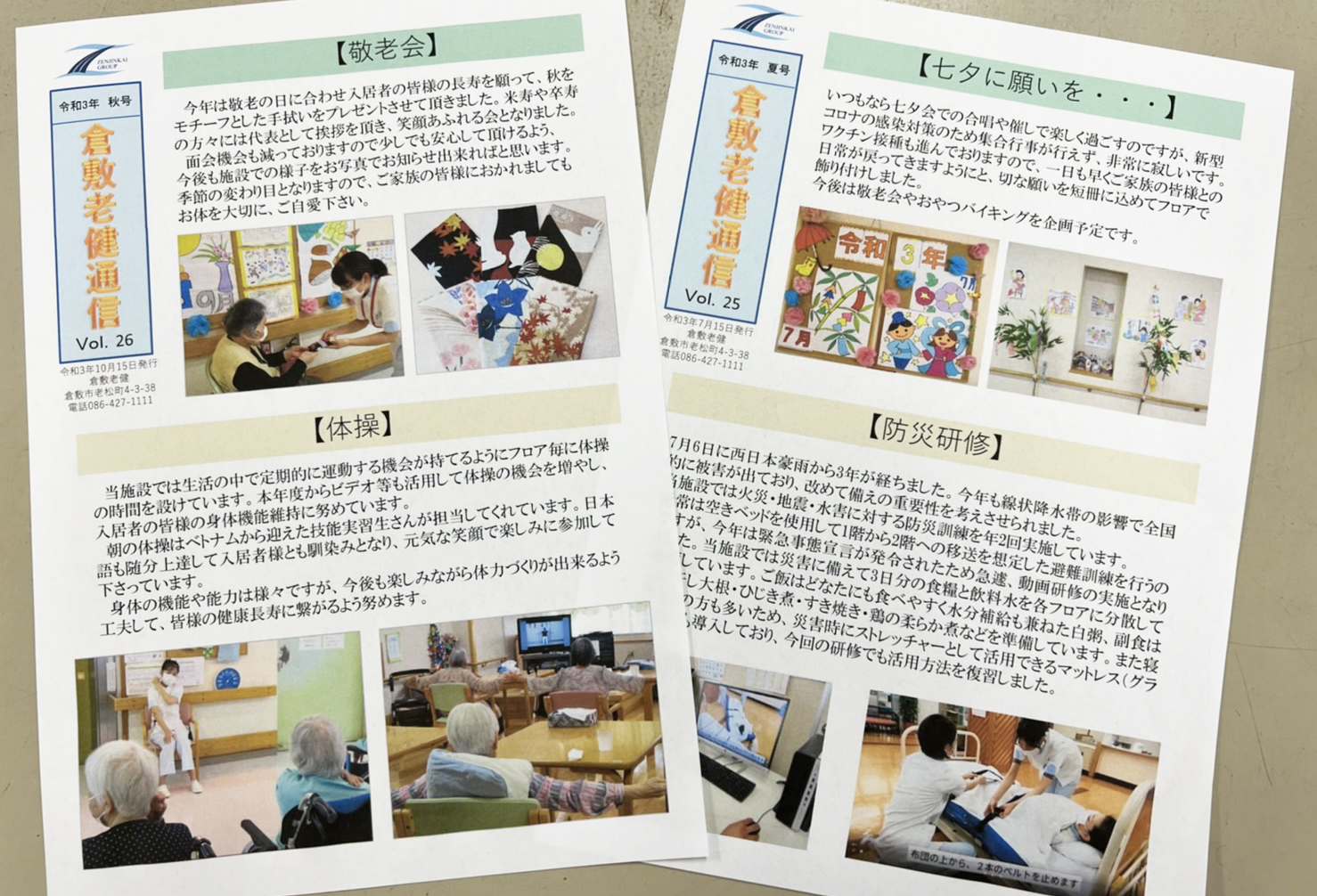

師走の時期、あれやこれやと用事が立て込み、つい夕食が後回しに。なんて方も多いのではないでしょうか。農林水産省の調査でも、夕食時間が21時以降の人の割合が、20~50代で増加しています。 2015年から発行している「倉敷老健通信」ですが、10月に第26号を発行しました。

2015年から発行している「倉敷老健通信」ですが、10月に第26号を発行しました。