掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)は、原因不明の難治性病気の一つです。主な症状は手掌や足の裏(足蹠)に膿疱と呼ばれる皮疹が数多く見られ、周期的に良くなったり、悪くなったりを繰り返します。皮疹が出始めに、よくかゆくなりますが、痛く感じる時もあります。特徴の一つに、胸部と背中に強く圧痛点が現れることがあります。これに対して、現代の医学では有効な治療法はありませんが、数年間症状が続いた後、自然治癒することも多いです。

漢方医学から診れば、掌蹠膿疱症は心胸部に潜んでいる温熱の邪気によって起こされた症状です。この邪気は温熱の邪気に起こされた風邪の後に残された可能性が高いです。漢方医学ではこれを「余邪」と言います。邪気の量は少ないため、心胸部の症状を起こすほどの力がないから、邪気は手の太陰肺経、手の少陰心経、手の厥陰心包経の経絡に沿って掌に流れて行って膿疱疹を起こします。更に臓腑五行理論から考えれば、肺は腎の母であり、肺の邪気は腎に流れやすいので、腎に邪気が溜まれば、足の少陰腎経の経絡を沿って足の裏に流れて行って、そこに発疹を起こします。胸部と背中に強く圧痛点が現れることは、心胸部に邪気があることを示しています。

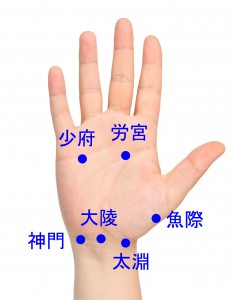

治療には、心胸部の邪熱を取り除く漢方薬でも効果がありますが、鍼灸治療でも効果が得られます。鍼灸治療の場合は、手の太陰肺経、手の少陰心経、手の厥陰心包経、足の少陰腎経の榮穴と兪穴をよく使います。榮穴は臓腑の熱を取り除く効果があり、兪穴は臓腑の機能を調節する効果ができるから、合わせて使えば、「温熱の余邪」を取り除き、臓腑機能を回復させる目的を達することができます。更に胸部と背中の圧痛点に刺鍼すれば、より邪気を追い出しやすくなります。

最近治療した例で女性(60代)患者は、13年前に発症、最初は掌だけに膿疱疹がありましたが、1年前から膿疱疹が現れました。これに対して、上に述べた方法を使って、主に大陵、労宮、神門、少府、太淵、魚際、太谿、然谷などのツボと胸背部の圧痛点を取穴して、週に1回、3カ月治療を続けた結果、手足の膿疱疹は殆ど消えました。治療前に掌の皮膚は分厚くて硬かったのですが、治療後、普通の柔らかい皮膚に戻りました。

ヘイセイ鍼灸治療院 甄 立学

ヘイセイ鍼灸治療院、電話086-427-6688 お気軽にお問い合わせください。

![IMG_3760[1]](http://www.heisei.or.jp/blog/wp-content/uploads/2016/02/IMG_37601-300x225.jpg)

![IMG_3798[1]](http://www.heisei.or.jp/blog/wp-content/uploads/2016/02/IMG_37981-300x225.jpg)

![IMG_3795[1]](http://www.heisei.or.jp/blog/wp-content/uploads/2016/02/IMG_37951-300x225.jpg)