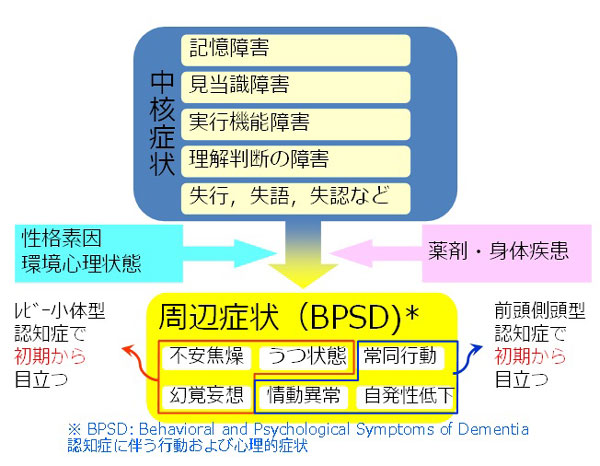

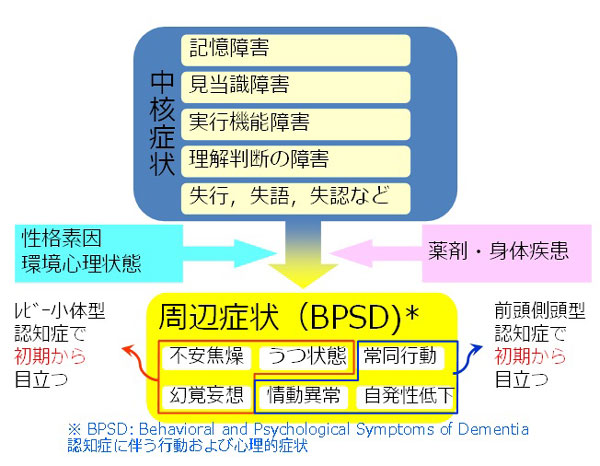

前回は、支援をする人の負担についてお話ししました。今回は、支援する人の負担に繋がりやすいとされる、認知症に伴う行動・心理的症状(周辺症状)に関してお話したいと思います。まず中核症状とは何かというと、認知症という病気の核となる症状を呼びます。これまでお話ししてきた、脳の認知機能の障害(見る・聞く・話す・わかる・記憶する・注意する・判断する・按配する等の障害)による日常生活上の不自由さを指します(詳しくはブログの過去の記事をご覧下さい)。

この認知機能の障害を背景に、元々の性格や身体の不調、おかれている環境の不快さ、服用しているお薬による影響など、さまざまな誘因が積み重なった結果起こる副次的な症状(例外もあります。次回に詳しく)のことを周辺症状と呼びます。

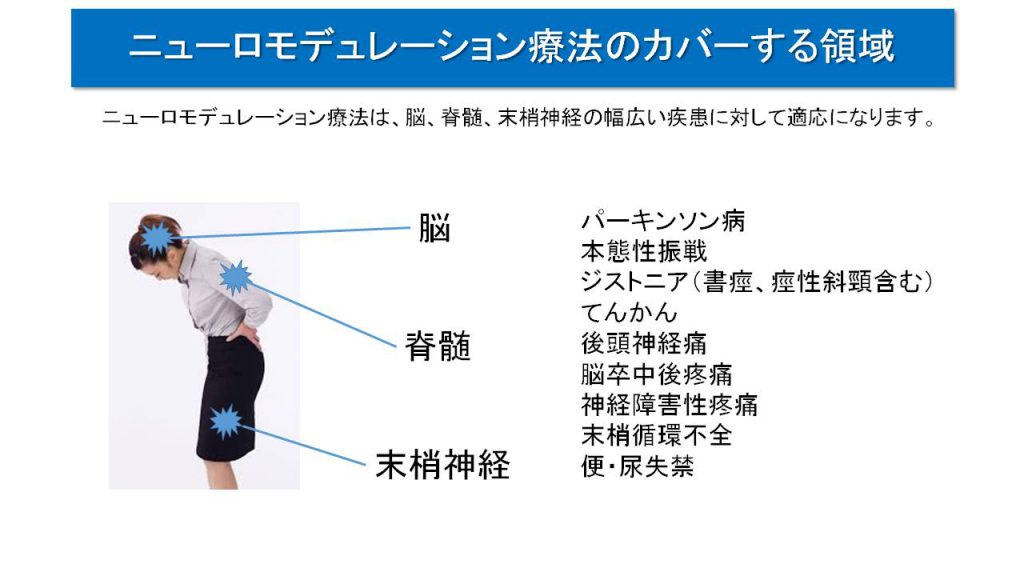

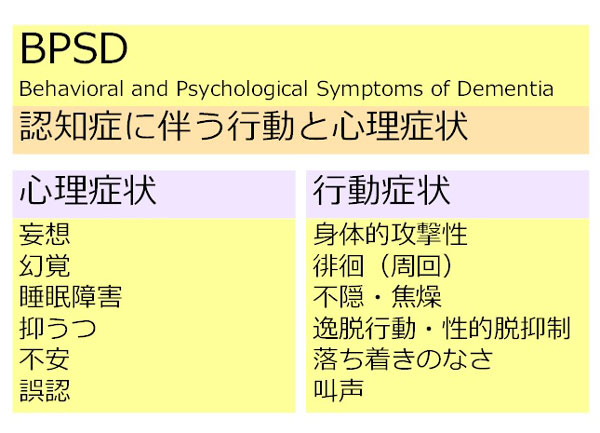

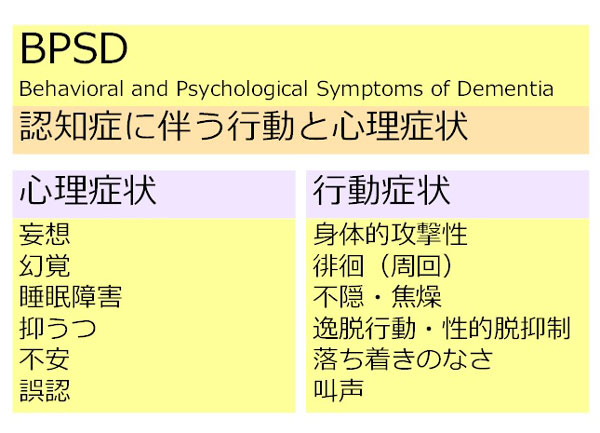

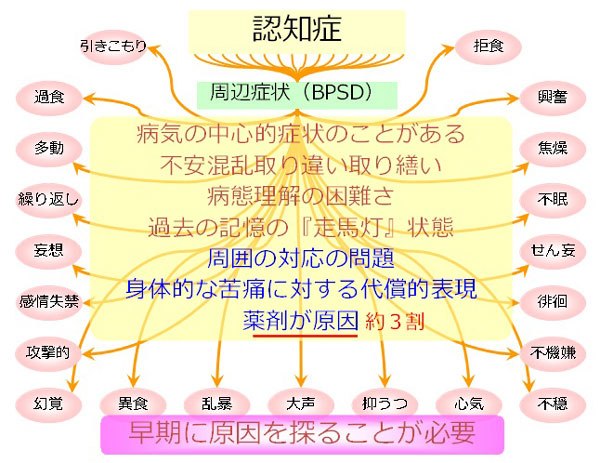

この周辺症状のことを専門用語ではBPSD(認知症に伴う行動と心理症状)と呼びます。周辺症状には下の図に示すような症状があります。まずは心理的な症状と行動面の症状に分けてみましょう。

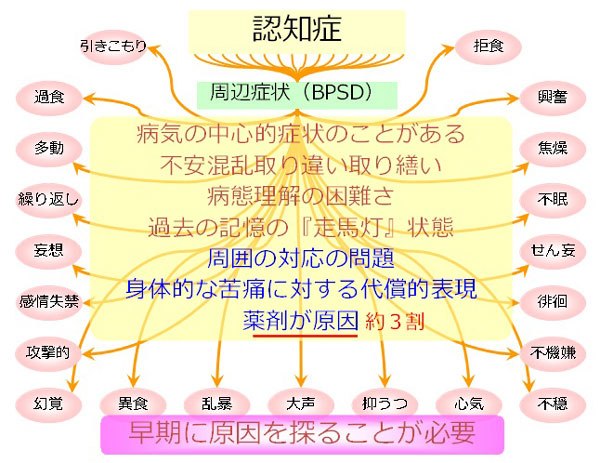

さらに具体的に、認知症の周辺症状(BPSD)を下の図で見てみましょう。具体的な症状の説明に関してはまた別の機会に。つぎは周辺症状の誘因と対応についてお話します。

周辺症状への対応を考えるには、副次的症状である周辺症状にどのような誘因が関与しているのかということの探索・対処が極めて重要になってきます。(上の図でいうと黄色四角) つまり、認知症を有するご本人への医療・福祉・周囲の方々のアプローチしだいで症状の重さが大きく変わることが多くあります。

周辺症状への対応を考えるには、副次的症状である周辺症状にどのような誘因が関与しているのかということの探索・対処が極めて重要になってきます。(上の図でいうと黄色四角) つまり、認知症を有するご本人への医療・福祉・周囲の方々のアプローチしだいで症状の重さが大きく変わることが多くあります。

対処の原則としては、不快な状態を快い状態に変えることです。(例外的に、周辺症状の一部には、ご本人にとっては苦痛をあまり伴わず、周囲の人々が苦痛を感じるものもあります。これも次回以降にお話します)

・環境面の快・不快

眩しすぎる、暗すぎる、狭い、広い、色彩、大きすぎる雑音、暑すぎる、寒すぎる、不快な臭い・心地よい香り等々

・身体的な苦痛・不快感

視える・聴こえるに関する不具合、持病のコントロールの不具合、体の痛み・痒み、食べる、出す、寝ることの不具合

・周囲の人の声かけやかかわりによってもたらされる快・不快

いわゆるストレス。ご本人の不自由さに対して、図らずも矛が突き刺さってしまうような声かけ・かかわり。自尊心の傷つき。

・薬剤の調整

周辺症状発症原因の約30%は薬剤が関与しているとも言われています。一般的にご高齢の方であれば、薬剤の身体への影響も大きくなります。また、もの忘れを有する方が服薬を自己管理する場合、薬の飲みすぎ、飲み忘れなどにつながる危険性も高くなります。治療・薬剤や服薬管理に関しては、認知症専門医、かかりつけ医や薬剤師に相談してみましょう。

次回は、認知症の種類自体に由来する周辺症状について少しお話したいと思います。

「もの忘れ」は早期発見・早期治療が重要であり、診断・治療のためには、地域のかかりつけ医師との情報共有が非常に重要です。ご家族や身近な方、またはご自身のもの忘れが気になるという方は、まずはかかりつけ医師にご相談下さい。

認知症疾患医療センター相談室 直通電話番号:086-427-3535

認知症疾患医療センター CP阿部弘明

母体だけでなく、巨大児や形態異常、 時には流産など胎児に重大な影響を及ぼす恐れがあると言われています。そして、自覚症状がないのがホントに怖いです。

母体だけでなく、巨大児や形態異常、 時には流産など胎児に重大な影響を及ぼす恐れがあると言われています。そして、自覚症状がないのがホントに怖いです。