第55回のぞみの会「病気に打ち勝つ! 健康体操」

自宅でできる健康体操をご紹介します。

自分のペースに合わせて実施してみてください。

次回は、12月21日(月)「免疫力を高めようーバランスの良い食事ー」を更新予定です。

第55回のぞみの会実行委員会

第55回のぞみの会「病気に打ち勝つ! 健康体操」

自宅でできる健康体操をご紹介します。

自分のペースに合わせて実施してみてください。

次回は、12月21日(月)「免疫力を高めようーバランスの良い食事ー」を更新予定です。

第55回のぞみの会実行委員会

先日、第30回日本乳癌検診学会が現地とWebでのハイブリッドで開催されました。今年は仙台での開催でした が、こんな状況下なので残念ながらWeb参加となりました。

が、こんな状況下なので残念ながらWeb参加となりました。

会の中では、いろいろな乳がん検診にまつわる新しい話題が演題として発表されるのですが、中でも“ブレスト・アウェアネス”という言葉をよく耳にしました。私自身最初は言葉の意味がよく分からなかったのですが、ブレスト・アウェアネスとは“乳房を意識すること“だそうです。特に従来の自己触診の推奨とは違っていて、乳房の状態がいつもと変わりないかに気を付ける生活習慣を身につけるということのようでした。

乳癌検診学会からは、ブレスト・アウェアネスとして具体的に以下の4項目が提唱されています。

1.自分の乳房の状態を知るために、日頃から自身の乳房を、見て、触って、感じる(乳房の健康チェック)

2.気をつけなければいけない乳房の変化を知る(しこりや血性の乳頭分泌など)

3.乳房の変化を自覚したら、すぐ、医師に相談する(医療機関に行く)

4.40歳になったら乳がん検診を受診する(対策型(市町村等の)乳がん検診の受診)

私自身も自己触診は、正しくやらなくてはという思いもありなんとなくハードルが高く、ちょっと億劫であまり実践できていなかったのですが、これなら気軽にやってみられそうな気がしました。それと検診で異常なしという結果であっても、微小な乳がんは拾い切れていない可能性もありますし、検診と検診の間に急成長してしまう性質の乳がんもあるので、検診を受けたと安心せず自分の乳房を時々気にしておくということが大事なのだと思います。また、なにかいつもと違うように感じることがあれば、躊躇せずにとりあえず医療機関に相談するということも大切です。月1回のペースでブレスト・アウェアネスを実践することで乳がんの早期発見につながり、死亡率が減少するというデータあるそうです。

ちまたではクリスマスムードが高まっていますが、今年はいつもとは違うクリスマスになりそうですね。おうち時間が増えて家族や友人等の大切さを実感した方も多いと思います。このブレスト・アウェアネスを実践することは自分を大切に思い、いたわるということだけでなく、まわりまわってあなたを大切に思ってくれる方をつらくさせないことにもつながっていくと思います。この時期に自分や周りの方々のための未来へのクリスマスプレゼントとしてブレスト・アウェアネスという新しい生活習慣をはじめてみてはいかがでしょうか。

放射線部 Y.Y

11月7日(土)に「認知症と共に生きる」をテーマに開催した、第33回神経セミナーの様子を倉敷平成病院YouTubeチャンネルにて配信いたしました。

是非ご覧ください。

貧血は、血液成分である赤血球や、ヘモグロビンが低下する病気です。赤血球は全身に酸素を運ぶ役割があるので、赤血球やヘモグロビン(赤色素)がうまく機能しないと、酸素を運ぶことができなくなり貧血の症状が現れます。貧血の約9割は鉄不足による鉄欠乏性貧血ですが、貧血の原因は他にもあり、対処方法が異なります。病院でもらう採血検査結果に、RBC(赤血球)、Hb(ヘモグロビン)、MCV(平均赤血球容積)、MCH(平均赤血球血色素量)などの数値が記載されていると思います。これらの数値からも、貧血の原因がおおまかに推測されます。

貧血は、血液成分である赤血球や、ヘモグロビンが低下する病気です。赤血球は全身に酸素を運ぶ役割があるので、赤血球やヘモグロビン(赤色素)がうまく機能しないと、酸素を運ぶことができなくなり貧血の症状が現れます。貧血の約9割は鉄不足による鉄欠乏性貧血ですが、貧血の原因は他にもあり、対処方法が異なります。病院でもらう採血検査結果に、RBC(赤血球)、Hb(ヘモグロビン)、MCV(平均赤血球容積)、MCH(平均赤血球血色素量)などの数値が記載されていると思います。これらの数値からも、貧血の原因がおおまかに推測されます。

(1) MCVが低値、MCHが低値: 鉄欠乏、慢性炎症、鉄芽球性によるもの

(2) MCVが正常、MCHが正常: 出血、再生不良性貧血、腎性貧血などによるもの

(3) MCVが高値、MCHが正常~高値: ビタミン欠乏、葉酸欠乏、過剰飲酒によるもの

上記(2)の貧血のうち、腎臓機能障害がある場合は、腎性貧血が疑われます。腎性貧血とは、腎臓で作られるエリスロポエチンという物質の産生が減少して起こる貧血です。エリスロポエチンは造血ホルモンとも言われ、エリスロポエチンが減少すると赤血球産生が減少して貧血が起こります。腎臓機能障害の原因には、慢性腎不全、糖尿病性腎症、高血圧、慢性糸球体腎炎などがあります。

腎性貧血の治療には、「ダルベポエチン(ネスプ)」「ミルセラ」のような、赤血球造血刺激因子製剤(ESA製剤)の皮下注射が使用されています。このESA製剤は、エリスロポエチンが作用して、赤血球産生を促しますが、注射薬ということで、身体的負担が大きいなどの問題もあります。

近年、HIF-PH(低酸素誘導因子プロリン水酸化酵素)阻害薬という新しい飲み薬が開発されました。HIF-PHを阻害して転写因子HIF-αの分解を抑え、HIF経路を活性化させることで、生体が低酸素状態に曝露されたときと同様に赤血球造血が刺激されるというメカニズムだそうです。なんだか難しい話ですが、この、「身体が低酸素状態になると、腎臓がエリスロポエチンというホルモンを分泌して赤血球を増やし、酸素の運搬能力を上げようとする」という現象の原因分子として発見されたHIFについては、米ジョンズ・ホプキンズ大学のセメンザ(Gregg L. Semenza)教授,英オックスフォード大学のラトクリフ(Sir Peter J. Ratcliffe)教授,米ハーバード大学のケーリン(William G. Kaelin)教授らに、「細胞が周囲の酸素レベルを感知し,それに応答する仕組み」を解明したことで、2019年にノーベル生理学・医学賞が送られています。

HIF-PH阻害薬は新しい薬なので、適正使用のために、細かい制限があります。腎性貧血の治療中で、注射薬で治療をされていて負担を感じられている方は、専門の先生に相談してみてください。

いっちー

師走に入り、駆け足で今年が過ぎ去ろうとしています。

師走に入り、駆け足で今年が過ぎ去ろうとしています。

日に日に外の寒さは増し、からだを動かすこともだんだん億劫になり、お家の中に籠りがちに。からだを動かす機会が減り、思考力が低下しているようにも思います。

体温が1℃下がると免疫力も30%低下するという説もあるそうですよ。寒さはからだにとって良いことはあまりなさそうですね。

暖房器具で温まるのも良いですが、出来れば普段から自然とからだを温めるような工夫も必要に思います。

ショートステイでは、朝は皆で体操をし、その後世の中のニュースを共有します。午後には、レクリエーションを行い、1日を通してコミュニケーションとり、心身ともに自然と温かくなるよう日々心がけています。

コロナ禍で、人との交流が難しくなっている昨今。感染対策・予防を行いながら、今年・来年以降も、皆さまの素敵な笑顔と賑やかな声に出会えるよう、職員一同努めて参ります。

残りわずかですが、よいお年をお迎えください。

ケアセンターショート:O

現在はジェネリック医薬品の普及が進んでいます。最近では「オーソライズドジェネリック」と呼ばれる、先発医薬品と全く同じ製品を、ジェネリック医薬品として安価に入手できるような機会も増えてきました。

「バイオテクノロジー応用医薬品(バイオ医薬品)」にも、ジェネリックの流れが押し寄せています。バイオ医薬品には、ヒトインスリン、抗体製剤、ワクチン、血液由来医薬品、血液製剤、アレルゲン抽出物など多くの種類があります。バイオ医薬品では、「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」ではなく、「バイオシミラー(バイオ後続品)」と呼びます。バイオシミラーは、複雑な構造をしているため、先行バイオ医薬品との同一性を示すことが非常に困難です。品質特性、有効性、安全性について、先行品との同等性や同質性を検証する臨床試験が課され、製造販売後にも、免疫原性の問題などの安全性プロファイルなどを調査するための製造販売後調査など、多くの検証が義務付けられています。

2015年に、「インスリン グラルギン(先行品製品名ランタス)」がインスリン製剤初のバイオシミラーとして発売され、当院でも採用しています。治療効果や安全性に関する問題は発生していません。2020年には、「インスリン リスプロ(先行品製品名ヒューマログ)」が発売され、安価で高品質な治療薬として、当院でも採用を開始しました。

最近は、ジェネリックを希望される患者さんも徐々に増えています。保険医療では、健康保険により医療費の1~3割が自己負担となり、残りは保険で支払われます。保険料は、もちろん税金で賄われているのですが、国の財政は赤字ですから、将来大人になるお子さんや、お孫さんに「つけ」を残して、将来支払ってもらう、ということでもあります。子供たちの未来の負担をちょっとでも減らすために、皆で医療費抑制に取り組みましょう。

糖尿病療養指導士&薬剤師 いっちー

※画像は素材写真です

庭園の紅葉を眺めながら、晩秋御膳。

庭園の紅葉を眺めながら、晩秋御膳。

栗と銀杏がたっぷり入った炊き込みご飯に、デザートには今年、庭園で収穫した柿。

美味しいごはんに大満足頂いた後は…

庭園の紅葉を眺めながら、足湯のサービス。

温泉の元を混ぜたお湯に足をつけ、いい香りと温かい足元に、つい、眠気が…

『美味しい物お腹いっぱい食べて、こんなに気持ち良かったら、眠くなるわー』

『ほんとに温泉に来たみたい。最高じゃわ。』

喜んで頂き、こちらも嬉しくなります。

仕上げは、保湿クリームを付けてのマッサージです。

『こんなん初めてしてもらった。バチが当たるわー』

最後におまけは、足湯をしながら、おやつのマンゴープリン♪

『は~。幸せ~。』

企画→実行は大変ですが、皆さんの喜ぶ顔に、私たちも癒されました。

デイサービス ドリーム まだまだ楽しいプログラムを企画していきます!!

デイサービス ドリーム 介護士 K

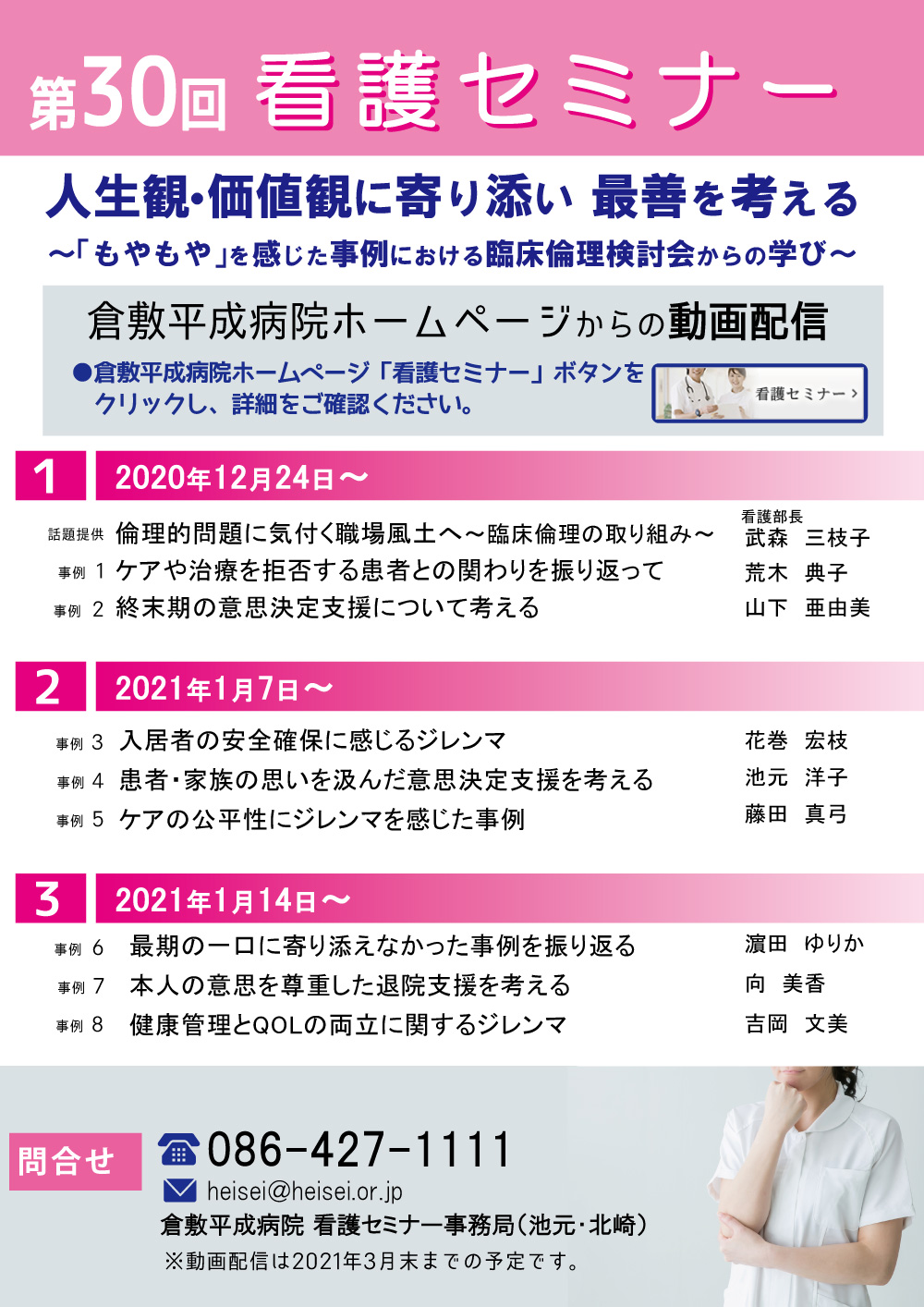

このたび、上記日程にて『人生観・価値観に寄り添い最善を考える~「もやもや」を感じた事例における臨床倫理検討会からの学び~』をメインタイトルに第30回看護セミナーを動画配信にて開催いたします。

このたび、上記日程にて『人生観・価値観に寄り添い最善を考える~「もやもや」を感じた事例における臨床倫理検討会からの学び~』をメインタイトルに第30回看護セミナーを動画配信にて開催いたします。

当院の看護セミナーは職員の自己研鑽だけでなく、地域の医療関係者の方との意見交換、交流の場として平成元年から毎年開催している会で、今年が30回目となります。毎年400名前後の方にご参加していただいておりますが、今回は新型コロナウイルスの流行を考慮し、動画で配信することとなりました。当院では4年前から臨床倫理の取り組みを進めております。

全3回に分けて、当院の臨床倫理の取り組みの実際と、倫理事例検討会に上がった切り口の違う8つの事例をご紹介いたします。事例に関しては、個人が特定できない形に内容を変更しておりますが、おそらく同じ医療福祉に携わる皆さまもご経験されたことがあるだろう内容となっています。動画配信ではありますが、この学びを皆さまと共有できればと考えています。

是非ご視聴いただき、ご意見をお寄せください

第30回倉敷平成病院看護セミナー事務局

お腹いっぱいに食事をした後でも、美味しそうなデザートや好きなものを出されると、食べてしま ったという経験はありませんか?「甘いものは別腹」といいますが、本当に「別腹」は存在するのでしょうか?

ったという経験はありませんか?「甘いものは別腹」といいますが、本当に「別腹」は存在するのでしょうか?

別腹とは、これ以上は食べられない満腹状態でも甘いものなら食べられることをいいます。

別腹の仕組みは詳しくは解明されていないようですが、大きく2つ知られています。

1つ目はオレキシンというホルモンによるものです。甘いものを目の前に出されると脳内の快楽物質が分泌され、もっと欲しいという欲求が生じます。すると、食欲を増進させる作用があるオレキシンが脳内で分泌され胃の運動が活発になり、胃の内容物が小腸に送り出されて新たに食べ物を受け入れるスペースがつくられるというわけです。

2つ目は味の変化によるものです。人は同じ味のものを食べ続けているとその味に飽きて、満腹感を早く感じるといわれています。味覚の基本となる味には「甘味、塩味、苦味、酸味、うま味」の5つがあるといわれていますが、一般的に料理を構成するのは、このうちの塩味、酸味、うま味の3つの味です。そのため、食事で満腹になったとしても甘味に対してはまだ飽きていないため、お腹がいっぱいでもデザートは食べられてしまうのです。

別腹=甘いもののイメージが強いですが、実は自分の大好物であれば甘いものでなくても脳が刺激され、別腹が出現してしまうようです。

満腹状態なのにさらに食べてしまうことが習慣になれば、カロリーオーバーになり生活習慣病につながるのはもちろん、満腹感を感じにくい体質になりかねません。

別腹対策のポイントは見ないことです。食事が終わったらすぐ片づけるようにしたり、食事で満腹感を得られたら自分にお腹いっぱいと言い聞かせるようにして、別腹の誘惑に負けないようにしましょう。

参考:山本隆:化学と生物Vol45,21-26.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu1962/45/1/45_1_21/_pdf

管理栄養士 Y.M

動画で開催しております『第55回のぞみの会』の第2弾が本日12月7日(月)9時から配信開始となりました。

今回は予防リハビリによる「自宅でできるトレーニング」をご紹介しています。

ぜひご覧ください。

次回は12月14日(月)、リハビリテーション部による「病気に打ち勝つ!健康体操」の動画配信を予定しております。

第55回のぞみの会実行委員