ちょっとなんだかいつもと様子が違う....

Oさん:(マジメな感じで)先生こんにちは

W:こんにちは! 今日はなんだか違うねえ...

Oさん:...

W:どうしたの

Oさん:....

ご家族:今日は朝から変なんですよ

W:あらまあ,どうしたんかなあ

Oさん:私は,もおええと思ってるんじゃ

W:もおええって,なんじゃろ?

Oさん:この世

W:この世?

Oさん:(マスクを外そうとしながら)先生

ご家族:もう,マスクとっちゃダメでしょう!

Oさん:...(マスクを外すのをやめる.表情は冴えない.)

W:そういえば,今日は眉毛も描いてないし,チラッと見えたけどいつもの口紅がないねえ.

Oさん:もおええんじゃ

W:あらまあ

ご家族:最近すぐカッとなって怒りっぽいんですよ

Oさん:叱られてばっかりじゃ.通いに行ってもなんもできん.

W:通いって,デイサービスのことかな?

Oさん:.....

W:あ〜〜,確かに大好きなカラオケできんかもねえ.

Oさん:.....

W:う〜〜ん,コロナ のせいかなあ.

Oさん:コロナ ってなんじゃ

W:あのテレビでもやってる流行り病のこと

Oさん:ああ,あれな

W:もうちょっとの辛抱かもなあ...

Oさん:私の人生,辛抱ばっかりじゃ.この年になって,また辛抱.

W:この年って,お幾つになったんじゃっけ.

Oさん:83じゃ

ご家族:お母さん,86歳よ!

Oさん:もおええが!

W:あらあら,ごめんよ.女性に年齢尋ねるなんて失礼じゃったねえ.

Oさん:先生が謝らんでええよ

W:おうちでもなんか楽しみがあるといいんだけどなあ

Oさん:なんもない

W:お家でも歌を歌ったり

Oさん:家なんかで歌えるもんか

W:演歌が好きなの?

Oさん:演歌も好きだよ

W:へー,そんじゃここで一曲歌ってよ〜

Oさん:また,先生が変なこと言う.ここは病院じゃが

W:マスクをしたままで小さめの声なら大丈夫だよ〜(しばらく手拍子の真似をする)

Oさん:(考え込んで)また〜〜,(ちょっとだけ笑顔で)ほんなら一節だけな

W:お〜〜〜(看護師さんと一緒に拍手をする)

Oさん:♫♫♩♫♩🎶(小さめの声で歌う)

Oさん:♫♫♩♫♩🎶(小さめの声で歌う)

W:お〜〜〜(看護師さんと一緒に拍手をする),上手じゃが!

Oさん:先生も上手言うなあ

W:歌うと,気分もいいし,悩みも吹っ飛ぶねえ

Oさん:今はもう,「歌を忘れたカナリア」じゃ

W:あっ,それももう一曲歌っとこおうか

Oさん:また,先生が〜〜

W:マイクがなくても,マスクをしとっても,小さな声でも,歌を口ずさむのはいいよ!家でもできるはずなんじゃけどなあ

Oさん:そうするかなあ...叱られたりせんかなあ

W:大丈夫,大丈夫(ご家族にも視線を向ける).実は僕は時々雨戸を閉めて大きな声で歌うよ!

Oさん:うちに雨戸はねえ

W:そんじゃやっぱり,小さめの声で口ずさもうよ

Oさん:そうするかな

W:「もおええんじゃっ」ていってたけど,歌があれば大丈夫だね

Oさん:でも,未練も何にもないよ.いつ逝ってもいいよ

W:それでもその時まで「歌を忘れぬ」カナリアでいきましょうよ

Oさん:そうじゃな.先生ありがとうな

W:こちらこそありがとうね.ついでにこちらさんにも(ご家族の方に目線を送りながら)「ありがとう」なんじゃけどなあ

Oさん:それがなかなか言えんのよ

W:「ありがとう」はこの世でしか言えないらしいよ

Oさん:そうじゃなあ

W:「ぷんぷんババア」より「ありがとババア」の方が100万倍いいよ〜

Oさん:先生,ババアはひどいなあ.でも,そうならんとな

W:そうしましょう

Oさん:長い時間,ごめんな.先生,また来るわ

W:是非是非

コロナで楽しみや生活の潤いが少なくなるのは,老若男女辛いものです.

認知症の発症や進行予防に重要な,運動・栄養・交流のうち,「交流」が減っています.

3密(密閉,密集,密接)は,避けなければなりませんが,なんとかいい意味での「密」である「親密」は保ちたいものですね.

脳神経内科部長・認知症疾患医療センター長 涌谷陽介

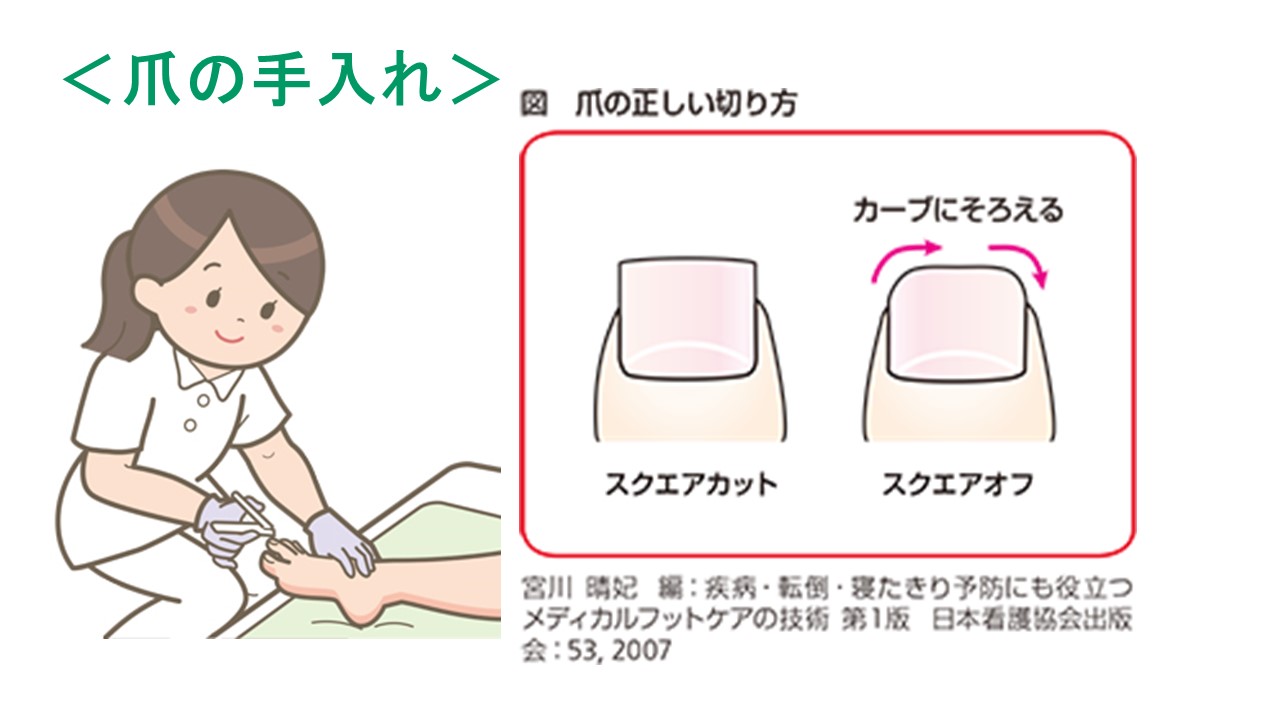

今日は、ユニット1で行われているリハビリについてご紹介していきます。ユニット1では、怪我や病気により日常的にサポートが必要ですが、移動が自立で行える方を対象としています。生活や活動の獲得と拡大を目的に、個別リハビリテーションや住宅環境の調整を行い、在宅生活を支援します。

今日は、ユニット1で行われているリハビリについてご紹介していきます。ユニット1では、怪我や病気により日常的にサポートが必要ですが、移動が自立で行える方を対象としています。生活や活動の獲得と拡大を目的に、個別リハビリテーションや住宅環境の調整を行い、在宅生活を支援します。 ご利用の方が安全で快適な在宅生活を送れるように、それぞれの身体機能に合わせたリハビリを担当リハビリスタッフが行います。ご自宅でのご様子を定期的にお聞きし、住宅改修や福祉用具を使用する必要性があれば評価や提案もさせていただきます。また、通所利用日以外の日も運動を行えるように自主トレーニングメニューの作成とレクチャーも行っています。

ご利用の方が安全で快適な在宅生活を送れるように、それぞれの身体機能に合わせたリハビリを担当リハビリスタッフが行います。ご自宅でのご様子を定期的にお聞きし、住宅改修や福祉用具を使用する必要性があれば評価や提案もさせていただきます。また、通所利用日以外の日も運動を行えるように自主トレーニングメニューの作成とレクチャーも行っています。

10月2日(土)倉敷生活習慣病センターにおいて「第113回糖尿病料理教室」を開催しました。「秋風邪対策 肺を潤す食事」と題して肺にいいとされる白い食材を中心に使用し漢方の食養生を取り入れた秋らしいメニューにしました。食事の前に陰陽五行説についてお話しました。身体は自然界と同じで各臓器が連携を取り合って健康を維持しています。ひとつの臓器だけを見るのではなく体全体を見ることが大切です。症状に合わせた食材の取り入れ方も勉強になったと思います。

10月2日(土)倉敷生活習慣病センターにおいて「第113回糖尿病料理教室」を開催しました。「秋風邪対策 肺を潤す食事」と題して肺にいいとされる白い食材を中心に使用し漢方の食養生を取り入れた秋らしいメニューにしました。食事の前に陰陽五行説についてお話しました。身体は自然界と同じで各臓器が連携を取り合って健康を維持しています。ひとつの臓器だけを見るのではなく体全体を見ることが大切です。症状に合わせた食材の取り入れ方も勉強になったと思います。 【デザートタイム】

【デザートタイム】 『ボッチャ』

『ボッチャ』 『ゴールボール』

『ゴールボール』 フードファディズムという言葉をご存知ですか?

フードファディズムという言葉をご存知ですか? Oさん:♫♫♩♫♩🎶(小さめの声で歌う)

Oさん:♫♫♩♫♩🎶(小さめの声で歌う) 手術後、自分の手に点滴のルートが繋がっているのが怖かったらしく、「いたいー、いやだー」と泣いていましたが、それを見た病棟の看護師さんが包帯を手に巻き、見えないようにしてくれました。見えなくなったことで恐怖感がなくなったようで、その後は特にいたいと泣くこともなく過ごすことができました。

手術後、自分の手に点滴のルートが繋がっているのが怖かったらしく、「いたいー、いやだー」と泣いていましたが、それを見た病棟の看護師さんが包帯を手に巻き、見えないようにしてくれました。見えなくなったことで恐怖感がなくなったようで、その後は特にいたいと泣くこともなく過ごすことができました。