前回(カリフラワーライス)好評だった、勝手にチャレンジクッキングシリーズの第2弾をお届けします。

お腹いっぱい食べたいけれどカロリーが気になる、そんな悩みを解決すべく、ニューヨーカーの間で話題の「ズードル」。「ズードル」とは「ズッキーニ」+「ヌードル」のことでズッキーニを麺に見立てたものです。ズッキーニはカリウムや食物繊維を多く含み低カロリーなので、麺の代わりにすればもちろんカロリーも糖質も下がりますけど・・・

非常に気になったので試してみました。

【目的】ズードルを作り、美味しいのか調査する。

【方法】

①スライサーを使ってズッキーニを麺のように削る。専用スライサーを使いました。なければ地道に千切りしましょう。

②水で洗って青臭みを洗い流し、数分水にさらしてパリッとさせ、しっかり水気を切る。

③おいしい食べ方を探る。

【結果】

①ラーメンの麺の代わりにしてみました。たまたま醤油ラーメンでした。

①ラーメンの麺の代わりにしてみました。たまたま醤油ラーメンでした。

野菜の乗ったラーメンを食べ始めて、「いつ麺が出てくるの?」と思っていたら食べ終わっちゃった、みたいな。少し寂しさが残りました。

②パスタの麺の代わりにしてみました。たまたまカルボナーラでした。

②パスタの麺の代わりにしてみました。たまたまカルボナーラでした。

うまい!濃厚なカルボナーラソースに温泉卵も乗せたけれど、ズッキーニなのであっさりとした後味。でも満足感あります。

【まとめ】

・ズードルは麺の代わりに利用できる。

・くせがなく、馴染みやすいのでどんな味付けにも対応可能。でも満足感を求めるなら濃いめの味付けがいいかも。

・気になれば麺とズードルを半々で使ってもよさそう。

個人的にはすごく気に入ったので、またいろんな味付けを試していたいと思っています。

話題のダイエットメニュー「ズードル」。良かったらお試しくださいね。

栄養科 管理栄養士 A子

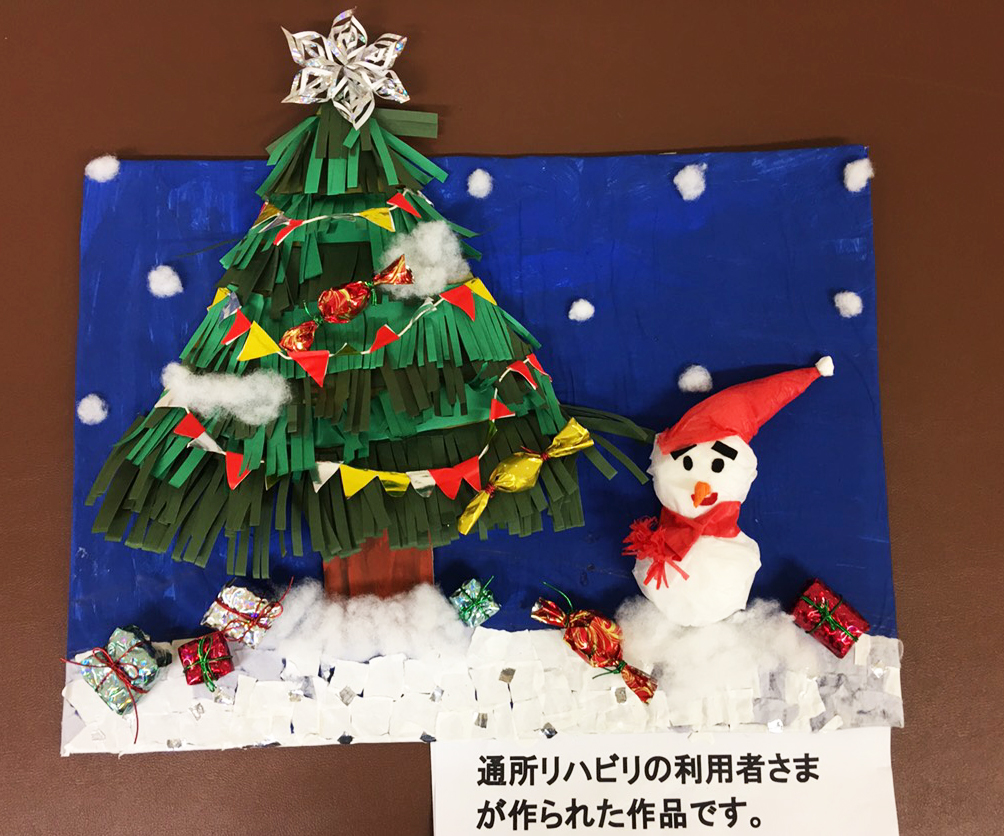

今月は「メリークリスマス!」と題して、ちょっと立体的にクリスマスツリーを模してみました。ツリーの飾り付けは、光沢のあるナイロンで作成しました。

今月は「メリークリスマス!」と題して、ちょっと立体的にクリスマスツリーを模してみました。ツリーの飾り付けは、光沢のあるナイロンで作成しました。

12月に入り今年もあと1か月となりました。そろそろインフルエンザ流行の季節となりますね。12月~3月に流行し、例年感染者は推定1000万人と言われているそうです。当院でも11月12日よりインフルエンザワクチンの予防接種が開始されましたが、みなさんはもう受けられましたか?

12月に入り今年もあと1か月となりました。そろそろインフルエンザ流行の季節となりますね。12月~3月に流行し、例年感染者は推定1000万人と言われているそうです。当院でも11月12日よりインフルエンザワクチンの予防接種が開始されましたが、みなさんはもう受けられましたか? 登場し、布団の枚数や重ね着の数が増えていくところを目にすることが多いです。

登場し、布団の枚数や重ね着の数が増えていくところを目にすることが多いです。

「パーキンソン病を、コーヒーが抑制?」というニュースを見たんだけど、本当かしら?と質問を受けたので調べてみました。

「パーキンソン病を、コーヒーが抑制?」というニュースを見たんだけど、本当かしら?と質問を受けたので調べてみました。 んなに減るならみんなでもっと広めて行うべきですよね。

んなに減るならみんなでもっと広めて行うべきですよね。