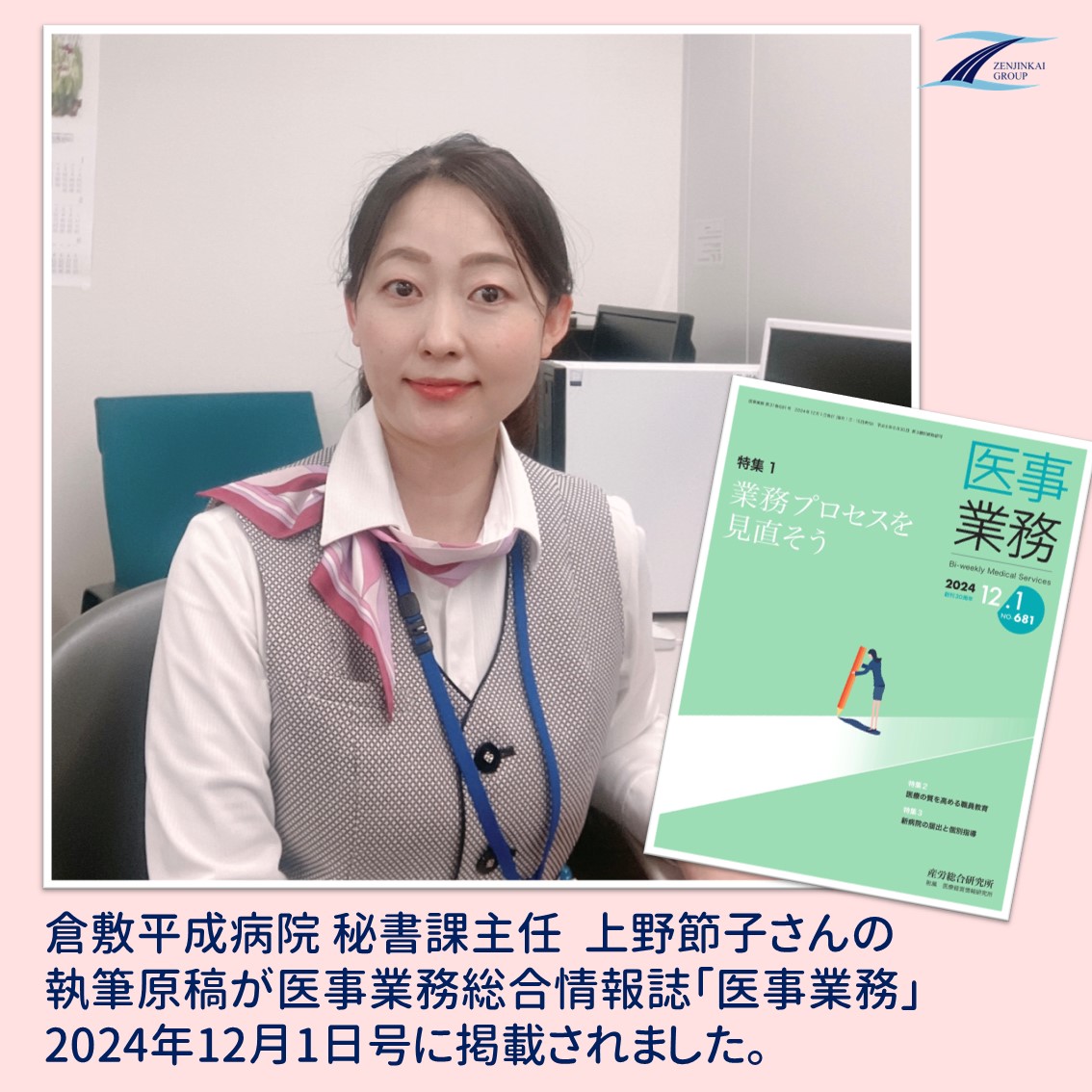

『医事業務』(産労総合研究所)は、変化の激しい医療情勢を敏感にとらえ、医事業務の効率化と的確な推進を支援する情報誌です。このたび、上野主任の執筆原稿「UMLで図式化!医療秘書の業務プロセス作成」が、特集1「業務プロセスを見直そう」の事例1として紹介されましたのでご報告いたします。

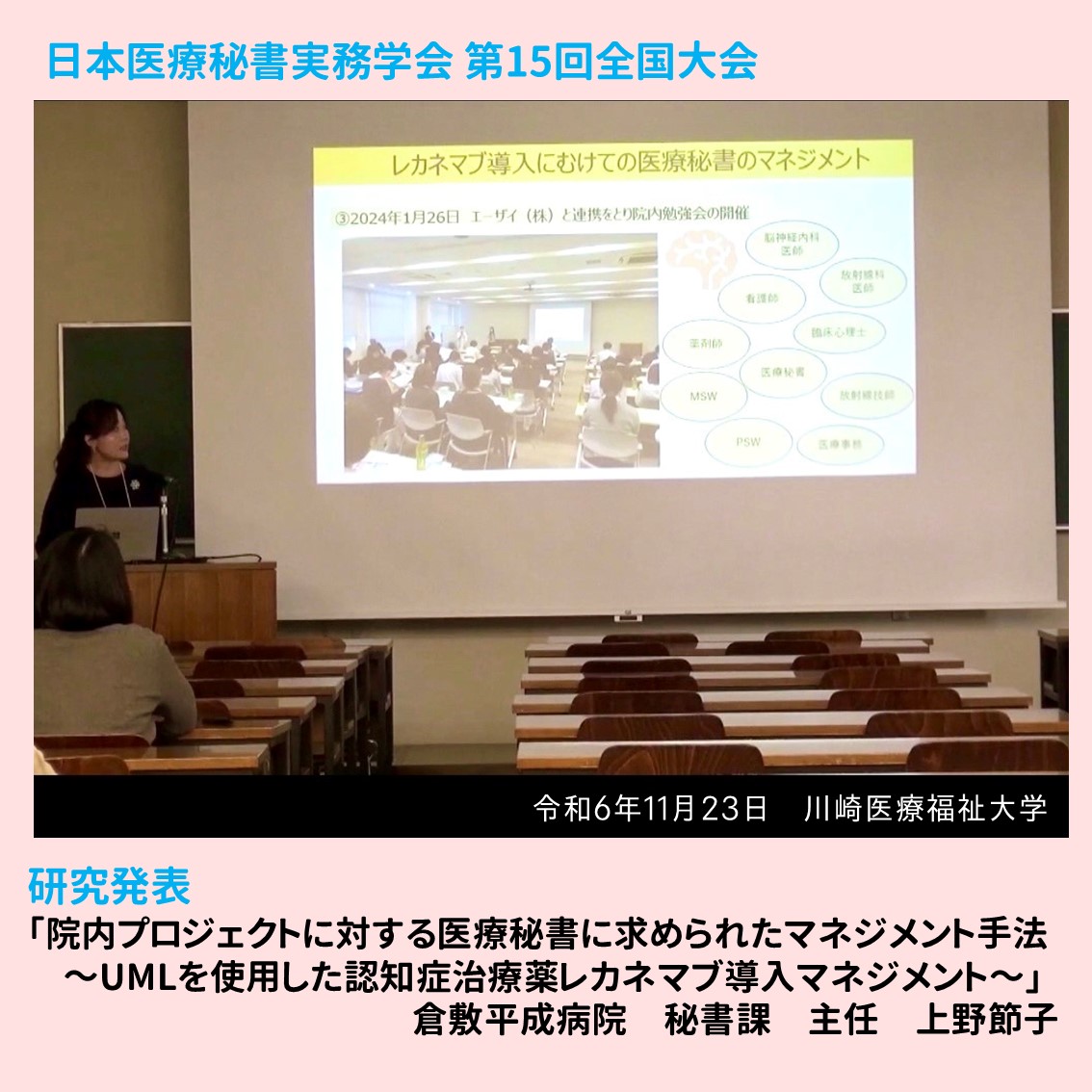

本稿では、当院脳神経内科もの忘れ外来における、新たな認知症治療薬レカネマブの導入プロセスマネジメントの事例が紹介されています。レカネマブは2023年9月に新薬として初認可され、同年12月に発売されました。

この導入に際し、他院および院内多職種と協働し、UMLを活用して業務プロセスを図式化することで、効率的かつ迅速な導入が可能となった取り組みです。

このプロセスマネジメントの成果により、2024年4月からの開始予定だった治療が、前倒しで3月から実施可能となりました。これにより患者さんへの迅速な対応が実現したことは、当院のチーム医療の成果を示す事例でもあります。

是非本誌をご一読ください。

秘書広報部

他にも患者情報の共有方法や医師事務作業補助体制加算2を届け出た施設の傾向調査など、実践的な発表が多く、学びの多い時間となりました。

他にも患者情報の共有方法や医師事務作業補助体制加算2を届け出た施設の傾向調査など、実践的な発表が多く、学びの多い時間となりました。

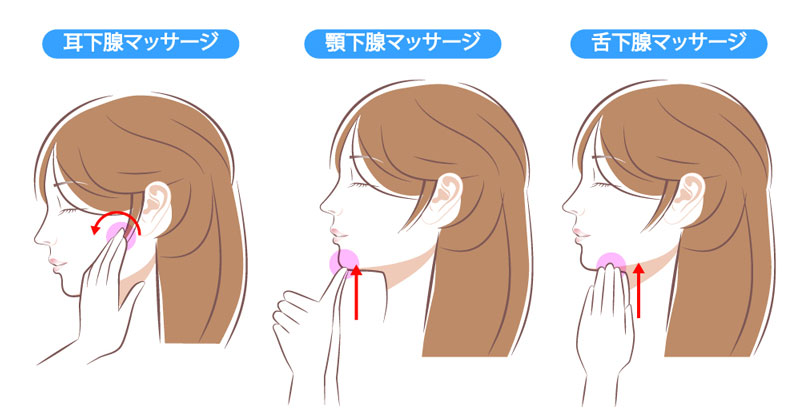

私は当日、「教えちゃいます健康法」のコーナーを担当させていただきました。ご利用者様に日頃実際に行っている健康法をアンケートで募集をし、沢山集まった健康法から数名のアンケートをステージ上でスライドや動画を使用し私含め職員二人で発表を行いました。

私は当日、「教えちゃいます健康法」のコーナーを担当させていただきました。ご利用者様に日頃実際に行っている健康法をアンケートで募集をし、沢山集まった健康法から数名のアンケートをステージ上でスライドや動画を使用し私含め職員二人で発表を行いました。 私自身も、ご来場の方々のたくさんの笑顔を拝見できたこと、そして全仁会職員全員で力を合わせて作り上げた今年ののぞみの会が無事に成功し、開催に携わることができて本当に良かったです。来年度もさらに盛り上がるよう、全仁会の一員として頑張りたいと思います。

私自身も、ご来場の方々のたくさんの笑顔を拝見できたこと、そして全仁会職員全員で力を合わせて作り上げた今年ののぞみの会が無事に成功し、開催に携わることができて本当に良かったです。来年度もさらに盛り上がるよう、全仁会の一員として頑張りたいと思います。

今後は、創部の状態を的確に観察し、早期に適切な治療を行うことで、看護やケアに活かしていきたいと思います。また、褥瘡の発生には様々な要因が関与しているため、医師や看護師だけでなく、理学・作業療法士、薬剤部、管理栄養士、MSWなど、多職種が連携し、それぞれの視点を活かして褥瘡予防と治療に取り組んでいく必要性を改めて感じました。

今後は、創部の状態を的確に観察し、早期に適切な治療を行うことで、看護やケアに活かしていきたいと思います。また、褥瘡の発生には様々な要因が関与しているため、医師や看護師だけでなく、理学・作業療法士、薬剤部、管理栄養士、MSWなど、多職種が連携し、それぞれの視点を活かして褥瘡予防と治療に取り組んでいく必要性を改めて感じました。

先日、11月18日(土)、倉敷平成病院の駐車場にある桜並木の近くのプランターに、冬野菜の種を植えました。

先日、11月18日(土)、倉敷平成病院の駐車場にある桜並木の近くのプランターに、冬野菜の種を植えました。

「育つのが楽しみ」「芽が出たら間引きが必要だね」などと、皆さん楽しみに取り組んでくださり、冷え込みが厳しい日にもかかわらず黙々と作業をしてくださいました。

「育つのが楽しみ」「芽が出たら間引きが必要だね」などと、皆さん楽しみに取り組んでくださり、冷え込みが厳しい日にもかかわらず黙々と作業をしてくださいました。

“わっしょい”“わっしょい”と地域にお住まいの「八軒屋なかよし子ども会」の皆様が、巡行・練り歩きで、ドリームガーデン倉敷には「お旅所」のひとつとして立ち寄ってくださいました。

“わっしょい”“わっしょい”と地域にお住まいの「八軒屋なかよし子ども会」の皆様が、巡行・練り歩きで、ドリームガーデン倉敷には「お旅所」のひとつとして立ち寄ってくださいました。 ご入居の皆様は、お一人おひとり無病息災を祈願して「お神酒」をいただきました。お礼にお花や手作り品を献上される姿が次から次へと列を成して止まりませんでした。そして、皆様が一緒になって、感謝の意と健康を祈願して、お神輿のご一行をお送り出ししました。

ご入居の皆様は、お一人おひとり無病息災を祈願して「お神酒」をいただきました。お礼にお花や手作り品を献上される姿が次から次へと列を成して止まりませんでした。そして、皆様が一緒になって、感謝の意と健康を祈願して、お神輿のご一行をお送り出ししました。 『来年もまた御巡幸よろしくお願いします。』

『来年もまた御巡幸よろしくお願いします。』