私の心の声:(精神保健福祉士さんの事前問診情報をチェック)いつも詳細にありがとう!(かかりつけの先生からいただいた診療情報提供書をチェック)いつもご丁寧にありがとうございます! 最敬礼.

うーん,85歳もの忘れ外来初診.2年ほど前からついさっきのことを忘れすことがある様子.でも,日常生活はそこまで支障はない.離れに住んで夕食だけ家族と一緒.朝昼は自分で準備.近所に好きなものを買い物.草取り始めると気が済むまでやめない.元気やなあ!大きな声でかっと怒るが,すぐ冷める.テレビの音大きいらしいから,耳も遠いのかも.MRIで右の海馬がちょっと萎縮がある程度.認知機能検査では,確かに記憶障害はあるけど,判断力はしっかりしていそう.血圧の薬と便秘薬程度.薬は適当に間引いている様子.大病したことない.人生のエリートだなあ.俺はここまでとても元気に生きられん.(心電図を見ながら)んっ? ありゃ心房細動と徐脈がある.紹介状には記載がない.きちんと心臓しらべんといけないかも.脳梗塞予防の薬をどうしよ.今日の胸のレントゲンは心臓ちょっと大きめ.うちで5年前撮った腰のレントゲンあるけど,胸のレントゲンはなしか.う〜む.

私:そんじゃ入ってもらいましょうか.

看護師さん:はーい.Aさーん,お待たせしましたどうぞ~.

私の頭の声:(笑顔で観察かつ以下ずっと笑顔)笑って手を合わせてお辞儀.腰はそんなに曲がってない.やせ型.お化粧バッチリしている,顔面神経麻痺なし.服装乱れなし.礼節OK.歩行は,姿勢もリズムも歩幅も手振りもOK.着座バランスもバッチリ.すごいじゃん.パーキンソン症状もなさそう.同伴は50歳代ぐらいの女性2人.こちらも笑顔バッチリ.お一人は少しやつれた感あり.

私:Aさんこんにちは.この病院は初めてですか?(少し大きめの声で)

Aさん:随分前に腰が痛くて一人で来ました(以前のことはOKじゃ).

私:へーそうなんじゃ.私の名前ですが(名札を見せながら距離を縮める).

Aさん:オケヤヨウスケ先生,ん? オケタニ? あー!ワクじゃな!

私:そうなんよ.木偏ならオケじゃけどなあ.(さらに近づいて脈を診ながら)今日はどうしてまたここに来たんですか?(ついでに腕の動きの硬さがないか診てしまう).

Aさん:ぼけてるかどうか頭を診てもらいにきました(笑顔).

私:もの忘れが気になるのですね.

Aさん:この人たちからも言われるしなあ(Aさん後ろを振り向き,同伴者笑顔).

私:皆さん,仲いいですねえ.

Aさん:あれこれ言われてばっかりです(Aさん・同伴者やや表情曇る).

私:それは「思いやり」ですか? それとも『重い槍』(ジャスチャーも一緒に)ですか?

Aさん:(後ろを振り返って,同伴者とともに笑顔)先生うまいこと言いますなあ.

私:それにしても耳もちょっと遠いみたいじゃなあ.

Aさん:よく聞こえますよ(『テレビの音がすごく大きくなりました』と同伴者が合いの手).そうかなあ.

私:ちょっとお耳みせてみてください.ありゃ,ちょっと右は耳垢詰まっとるよ〜.今度耳鼻科でとってもらいましょう.

Aさん:それは気がつかんかった.恥ずかしいわあ(同伴者も気が付いていらっしゃらなかった様子)

私:それはそうと今日は体の健康診断も兼ねてなので(聴診器構える).

Aさん:(ささっとボタンを外して胸を出してくれる,動作スムーズ)

私:ありがとうございます(下着の重ね着なし,お肌の状態よさそう,心臓の雑音が少しあるなあ,やっぱり脈ゆっくり,呼吸の音は問題なし).足むくみませんか(スネのあたりを押さえる).

Aさん:ちょっとむくむんです(でも軽い方だ).

私:体重も増えたり減ったりないですか?(今日の体重は39 kg)

Aさん:変わりないです(『だんだんやせてきているんです』と同伴者が合いの手).

私:おや,食欲やお通じはどうですか?

Aさん:便秘は少しあるけど食欲は大丈夫です(『お通じのことはわかりませんが,食が細くなっているんです』と同伴者が合いの手).そんなことないわあ!(顔曇る)

私:あと,息切れとか.

Aさん:大丈夫です(『長く歩くとあるみたいですよ』と同伴者が合いの手)大丈夫だって言っとろうが!(声が大きくなり,眉間にしわが寄る)

私:(それに構わず)手は普通に動きますか?

Aさん:動きますよ(麻痺はなし,指の細かい動きバッチリ,手まねスムーズ,手のふるえもない,すぐに笑顔になってくださる)

(中略)

私:いろいろありがとうございました.それでは脳の健康診断の結果を説明しますね.

Aさん:はい.

私:結論,大ぼけではないけど,「ちょっとぼけ」(親指と人差し指で『ちょっと』のジェスヤー付き)は始まっているかもしれません.(頭部MRIをお見せして)この写真にも「ちょっとぼけ」の始まりが写っています.

Aさん:そりゃ先生この歳になればだれだってありますがな(笑顔).

私:あら,おいくつでしたっけ?

Aさん:83歳です(『85歳のお祝いしたよ』と同伴者が合いの手と困り顔).そうじゃったそうじゃった.年忘れじゃ(笑顔).

私:私は85歳まで生きる自信がないんじゃけど,長生きの秘訣はありますか?

Aさん:別に自然にこうなったし,毎日のことをしとるだけじゃ(笑顔).

私:あとこの世でどれぐらい頑張りましょうか(ちょっと真剣に).

Aさん:もう,いつあっちにいってもいいと思っとるよ.この人たちに迷惑かけんうちになあ(穏やかな真顔で)

私:そんなら今日もお二人ついてきてくれてるんだし,「ありがとう」いうて,お昼ご飯もおごらんとね.Aさんは,「ありがとう」言うほう?

Aさん:この人たちには心の中でいうとるよ.

私:ありゃ.この間93歳の方が「この世でしか言えないので『ありがとう』をたくさん言います」って言ってたよ.

Aさん:ホンじゃ,私も言うようにせんとね!

(後略)

以下いろいろ続きますが,Aさんのは軽度認知障害(MCI)という状態と考えられました.単なる加齢による衰えか,認知症の始まりかはすぐには判別がつきません.脳血流検査などのもっともっと詳しい検査もありますが,そこまでは希望されませんでした.

もの覚えが悪くなっているのも心配ですが,心房細動という不整脈があったり心臓に負担がかかりはじめたりしているのが心配です.心房細動は,脳塞栓というタイプの脳梗塞の原因になるので,脳梗塞予防のための薬(抗凝固薬)を飲むことも考えないといけません.また,心不全に進展しないよううに気をつけないといけません.

ご家族への現在の脳の状態や対応の基本的な工夫の説明,心臓の病気や脳梗塞予防の解説と治療の説明,デイサービスなどの介護保険サービスをどうするか,かかりつけ医の先生にもしっかり報告しなきゃ.

私やご家族の前でお気持ちをあれこれ語ってくれたAさんの「生」を全うしていただくためにはどうすればよいかも考えながら...

出典

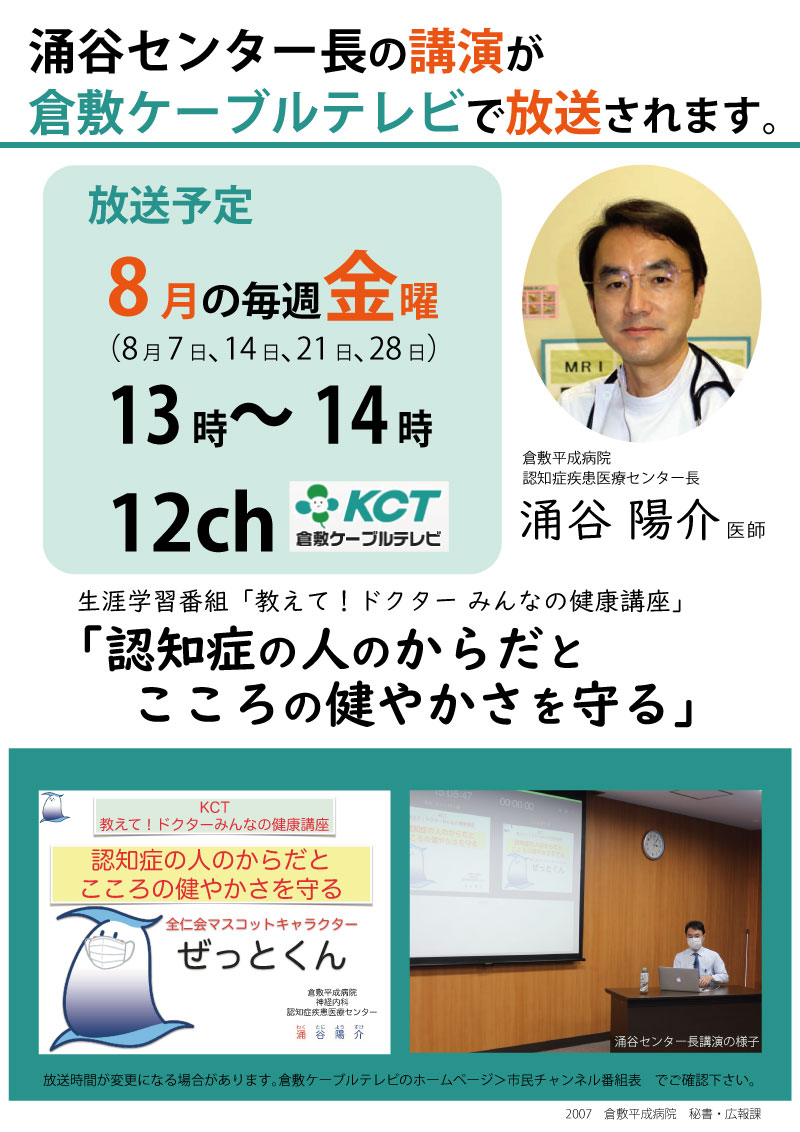

涌谷陽介:巻頭言「ある日のもの忘れ外来診察室から」老年精神医学雑誌,29(7):686-688,2018より,内容を一般の方向けに改変して引用した.

認知症疾患医療センター 医師 W

さて、今回は認知症疾患医療センターにあります貸し出し本『ペコロスの母に会いに行く』著者岡野雄一を紹介します。施設に入所した認知症の母・みつえに長男・ゆういちが会いに行く日々が漫画で描かれており、とても読みやすい一冊です。今と昔、様々なシーンが描かれており、おもしろかったりせつなくなったり…。

さて、今回は認知症疾患医療センターにあります貸し出し本『ペコロスの母に会いに行く』著者岡野雄一を紹介します。施設に入所した認知症の母・みつえに長男・ゆういちが会いに行く日々が漫画で描かれており、とても読みやすい一冊です。今と昔、様々なシーンが描かれており、おもしろかったりせつなくなったり…。

Aさん:先生こんにちは.久しぶりじゃの

Aさん:先生こんにちは.久しぶりじゃの 6月に入りました。6月は紫陽花の季節ですね。紫陽花の学名はギリシャ語で「Hydrangea」、水の器・・雨を受け止める花だそうです。とても美しい語源です。

6月に入りました。6月は紫陽花の季節ですね。紫陽花の学名はギリシャ語で「Hydrangea」、水の器・・雨を受け止める花だそうです。とても美しい語源です。

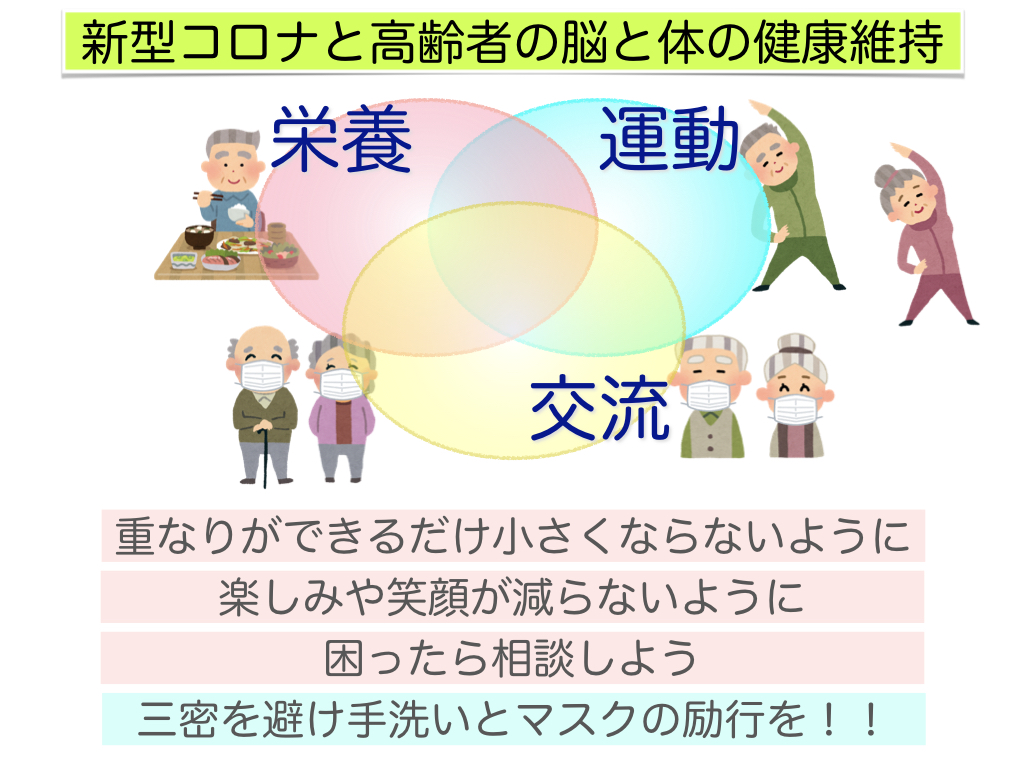

こんにちは。今世界が、日本が、新型コロナウイルスの影響によって大変な状況になっていますね。まだまだ落ち着かないようですが、咳エチケットや手洗い等の基本的な予防をしっかりしつつ、冷静に対応しましょうね。

こんにちは。今世界が、日本が、新型コロナウイルスの影響によって大変な状況になっていますね。まだまだ落ち着かないようですが、咳エチケットや手洗い等の基本的な予防をしっかりしつつ、冷静に対応しましょうね。 本の最後に『愛情を表現することをためらわない』と記されています。なかなか、特に家族であると愛情表現だなんて恥ずかしい、と思われる方が多いと思います。

本の最後に『愛情を表現することをためらわない』と記されています。なかなか、特に家族であると愛情表現だなんて恥ずかしい、と思われる方が多いと思います。