最近,認知症の「予防」ってよく見聞きすることがありますよね。

「○○予防」というと、その病気にならないための「予防」と考えがちです。認知症の場合、もちろん認知症にならない!という予防の考え方も大切です。でも、年齢を重ねれば重なるほど、言い換えれば全身の老化が進めば認知症になる可能性はだんだん高まるので、現時点では絶対に認知症にならない!!という予防法はありません。

医学的にいうと「予防」という言葉は、一次、二次、三次に分けられます。

一次予防は、前記のようにその病気にならないための予防です。

二次予防は、医学的にいうと早期発見・早期対応・早期治療のことを表します。

三次予防は、病気になったとしてもリハビリに取り組んで機能の回復・維持を図ったり、病気の再発をできるだけ防ぐことを表します。

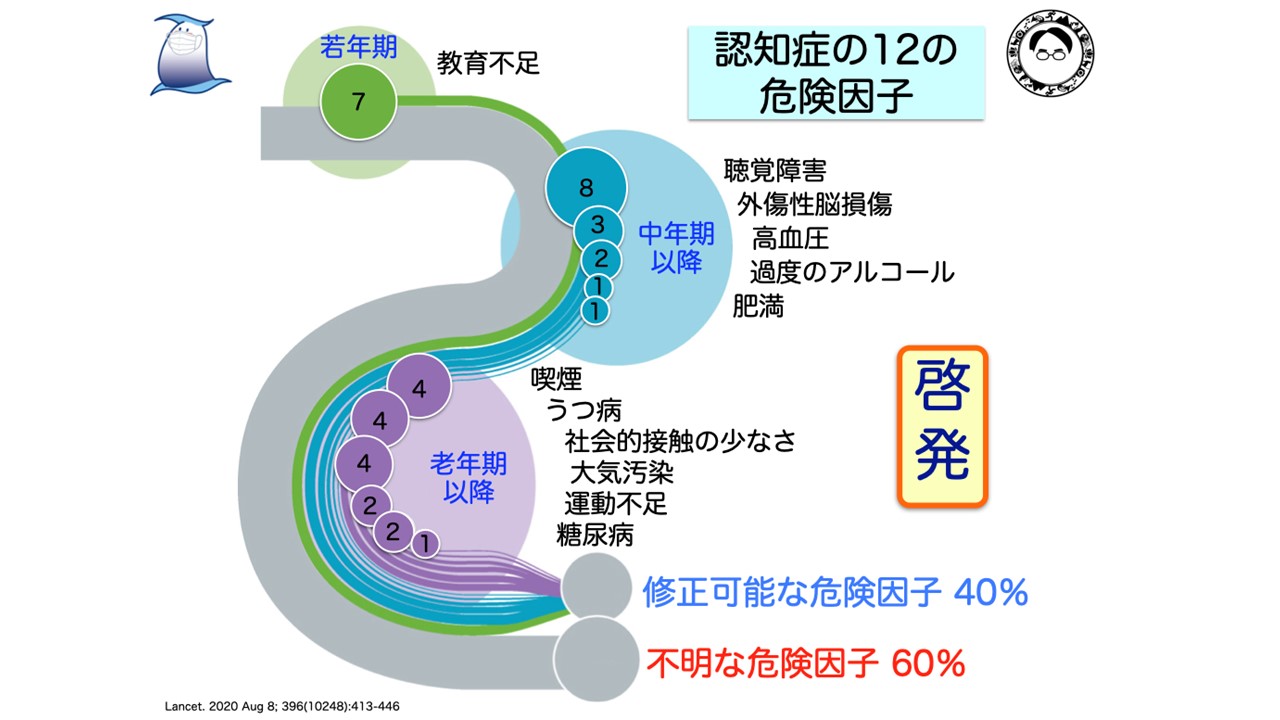

世界的な研究によると、認知症発症の危険因子がだいぶんわかってきています(図1:認知症の12の危険因子)。

認知症の危険因子は、世代によって重み付けが異なっていることもわかってきています。図にあることで思い当たることがあって、将来認知機能をできるだけ維持したいなあという方は、ぜひ生活習慣を見直しましょう。

私個人としては、とてもざっくり言って認知症予防(一次、二次、三次とも)に大切なのは、「ヨボヨボ予防」だと思います。

よぼよぼには、「体」のヨボヨボと「心」のヨボヨボの2つの面があります。

体のヨボヨボは、すぐに想像がつくように手の動きや足腰の動きをしっかり保つことです。膝が痛かったり腰が痛かったりいろいろあるかもしれませんが、そうであっても動かせるところはしっかり動かして、痛みも軽減できるようにお医者さんとも相談していきましょう。

心のヨボヨボは、「あれもたいぎいこれもたいぎい」、「あれもしたくないこれもしたくない」という気持ちをできるだけ遠ざけることが基本です。そんな気持ちが増えていくと、笑顔も減っていくことが多いように思います。

でも、高齢になったり認知機能が衰えたりすると、その気持ちを遠ざけるために周囲の方々の理解とサポートが必要になります。周囲の方々も、思いやりが「重い槍」に、労り(いたわり)が「板割り」にならないように、お互いが心地よく笑顔になれる工夫が必要です。

その工夫がうまくわからない時は、病院や介護スタッフに遠慮なく尋ねましょう。

もう1つとても大切なのは、食事のいろどりです。塩分を控えたいろどりある食事は、体と心のヨボヨボを防ぐのにとても効果があります。暑くて食欲がないからと言って、今日もソーメン明日もソーメン(とつゆ)にならないように、色々な食材を食べましょう。

暑くて暑くてしかもコロナコロナの日々ですが、皆様どうぞ健やかに過ごしましょう!

認知症疾患医療センター センター長 涌谷 陽介

知機能と運転免許~車の運転どうしよう』が開催されました。当院認知症疾患医療センターが主体となり、当院の事例を元に地域の様々な職種(医師、薬剤師、ソーシャルワーカー、臨床心理士、地域包括支援センター、医療秘書等)で、運転免許の自主返納へつながる環境資源は何か、生活背景に何が必要かなどを話し合いました。グループワークを行うことで、一個人では見えなかった様々な視点から問題や、前向きな改善方法も見いだすことができたと思います。移動支援だけでなく、地域での買い物ができる環境整備、それに伴う地域の人と人とのつながりが、自動車運転返納の重要な鍵を握っていることが明らかになったように思います。この事例検討会を通して、地域の医療・福祉機関、倉敷市役所の方と意見交換することができたことは、当院認知症疾患医療センターの役割を担えたと思います。

知機能と運転免許~車の運転どうしよう』が開催されました。当院認知症疾患医療センターが主体となり、当院の事例を元に地域の様々な職種(医師、薬剤師、ソーシャルワーカー、臨床心理士、地域包括支援センター、医療秘書等)で、運転免許の自主返納へつながる環境資源は何か、生活背景に何が必要かなどを話し合いました。グループワークを行うことで、一個人では見えなかった様々な視点から問題や、前向きな改善方法も見いだすことができたと思います。移動支援だけでなく、地域での買い物ができる環境整備、それに伴う地域の人と人とのつながりが、自動車運転返納の重要な鍵を握っていることが明らかになったように思います。この事例検討会を通して、地域の医療・福祉機関、倉敷市役所の方と意見交換することができたことは、当院認知症疾患医療センターの役割を担えたと思います。 るようになります。運転技能検査の対象となる違反行為としては

るようになります。運転技能検査の対象となる違反行為としては

今回は【夜よく眠れていません】という問題についてでしたが、日々のもの忘れ外来でも様々な困り事をうかがいます。

今回は【夜よく眠れていません】という問題についてでしたが、日々のもの忘れ外来でも様々な困り事をうかがいます。 でしょうか。

でしょうか。