2025年がスタートして早くも1ヶ月が過ぎ、立春を迎えました。いかがお過ごしですか?

昨年4月から新規アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」の治療もスタートしています。

年齢を重ねると、認知症ある、なしに関わらず、年齢に伴う、「頭と、心と、体」の変化に対して、日々悪戦苦闘!?しながら暮らしています。

少しでもいい日を過ごせるように、自宅で心掛けていただきたいことを提案します!

大切にしたいこと…それはやはり「日々の生活」です。

体や頭、気持ちの衰えに伴い当たり前に過ごしていたの日々がだんだん「面倒」だな…と感じることはありませんか?また身体の変化に加え、バランス機能が低下し、「転びそう」になったことはありませんか?小さな変化が原因で「何もしなくてもいいわ」と思うことが増えていませんか?

ですが、何気ない毎日を自分のペースで「続ける」ことこそが大切です。自分で出来ることを、自分のペースで続けることは、身体と頭の機能を維持するのに認知症の予防や進行を防ぐ事に、大変効果があると言われています。

そこで改めて、心と体を維持するための生活のポイント!

○バランスの良い食事 肉も魚も食べましょう!脳に必要な栄養をとりましょう。

食べるだけでなく、可能なら料理をすることもおすすめします。

○運動…若い頃のように体を動かそうと思わなくていいです。全身の血流を良くするような目が覚

めたら布団の中で「大きく伸び」をする。散歩や、家の中で足踏みでも良いです。

歩くことは、周囲の様々な情報をキャッチしています。脳を働かせ活性化させます。

○睡眠…6時間くらいがおすすめ。睡眠を取ることで、脳内のアミロイドベーターの蓄積を防ぎます。夜型生活はどうしても日中うとうとが増えますね。昼寝は30分くらいまでに。

○他者交流…他者と話すことは、考えながら行動するため、脳を働かせます。一緒に喜んだり不安が軽減するなど、脳が元気になるきっかけにもなります。

○その他に…お酒とタバコは控えめにお酒の飲み過ぎは脳の萎縮。タバコは脳の血管の動脈硬化を引き起こします。

良く聞く内容ですよね^^

人は、「食べる、動く、寝る」この3つはの繰り返しですが、どれも欠かすことができません。自分自身の力で日々を過ごせるように、今一度、当たり前の毎日を見直してみてはいかがでしょうか?なーんて、私自身が、自分に言い聞かせたりして…春がやってきます。まだ少し寒いですが深呼吸して、今日も一日はじめましょう!

もの忘れ外来看護師 W

イラスト:イラストac

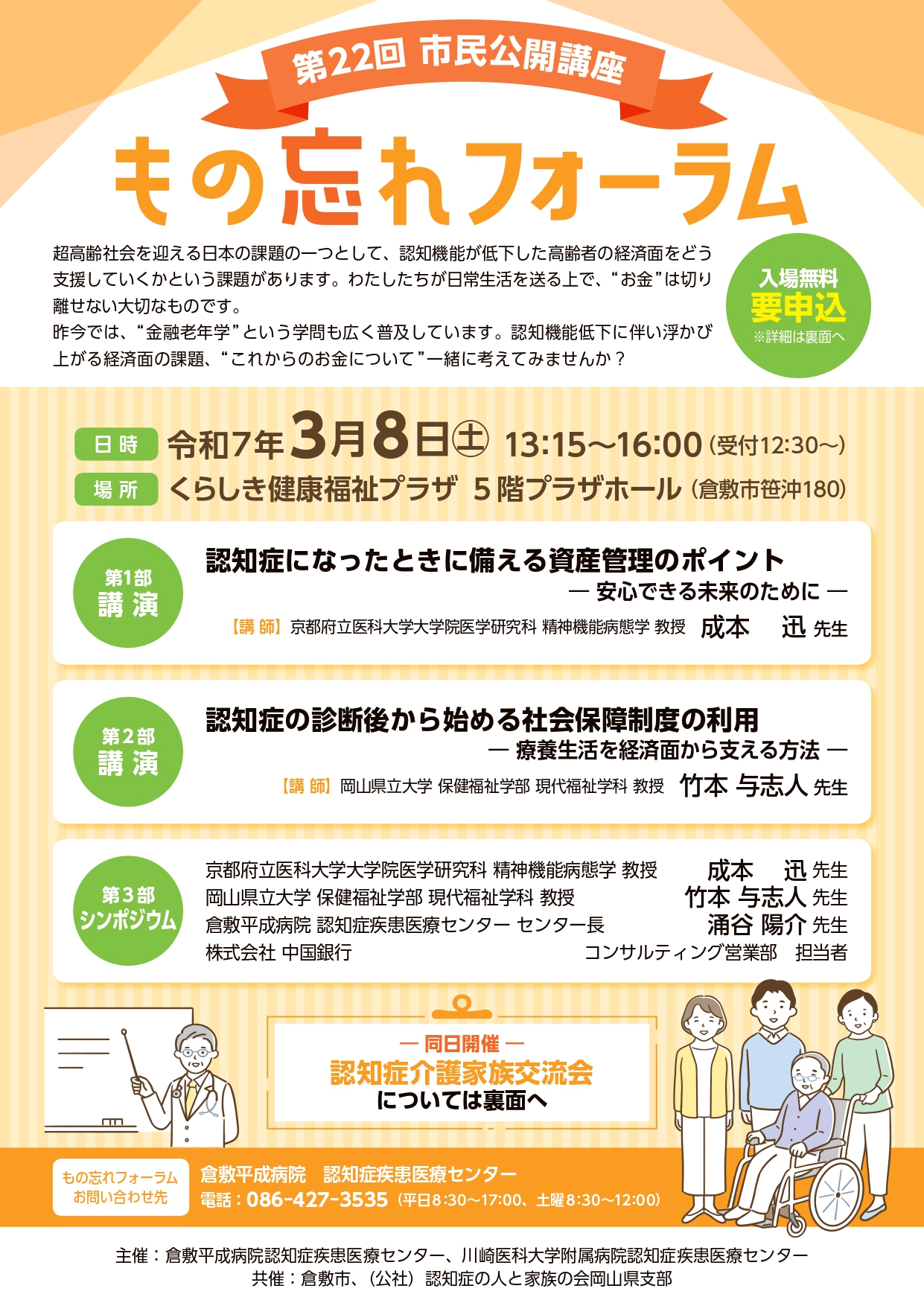

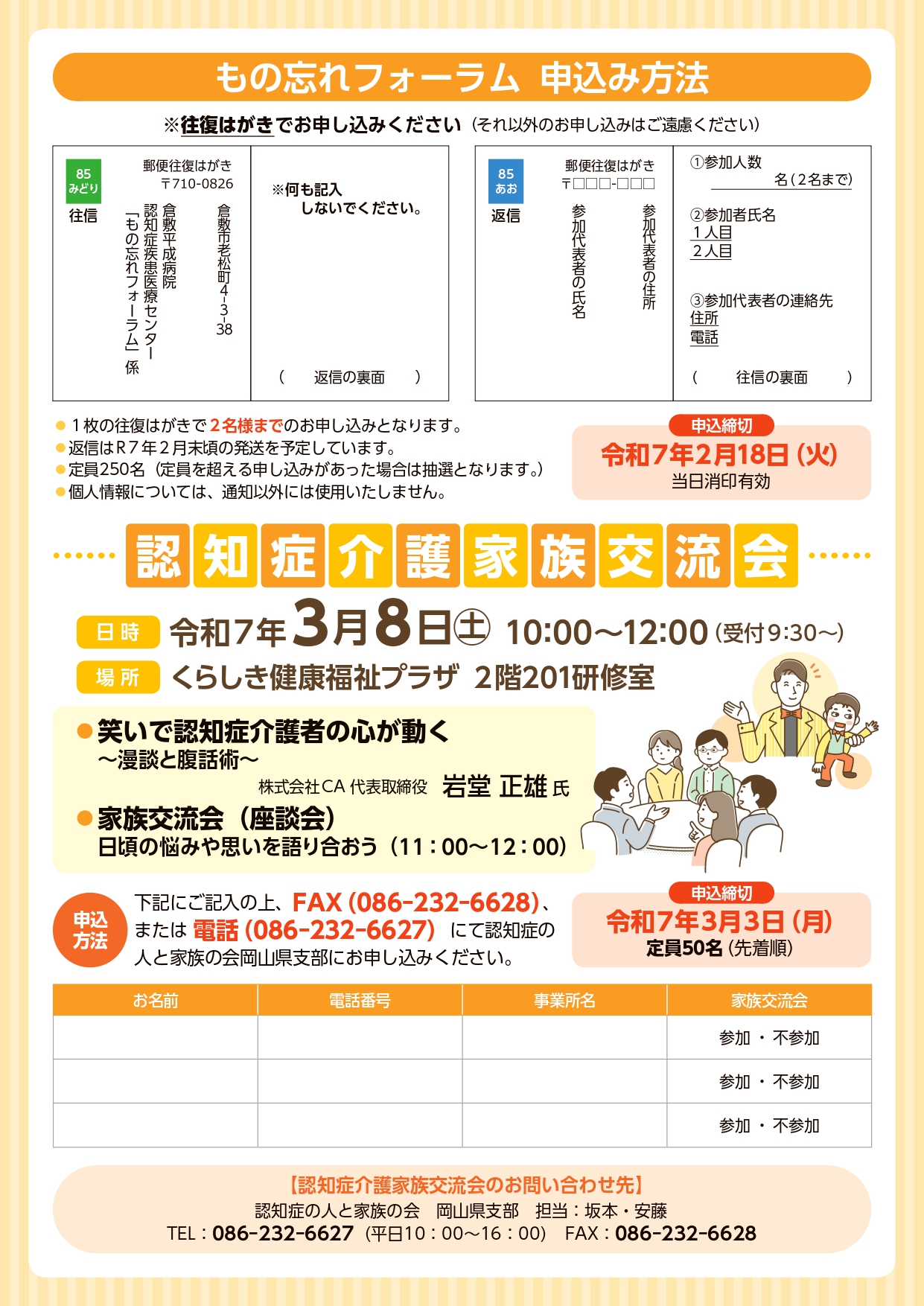

今回は経済面からの問題をテーマに取りあげます。

今回は経済面からの問題をテーマに取りあげます。

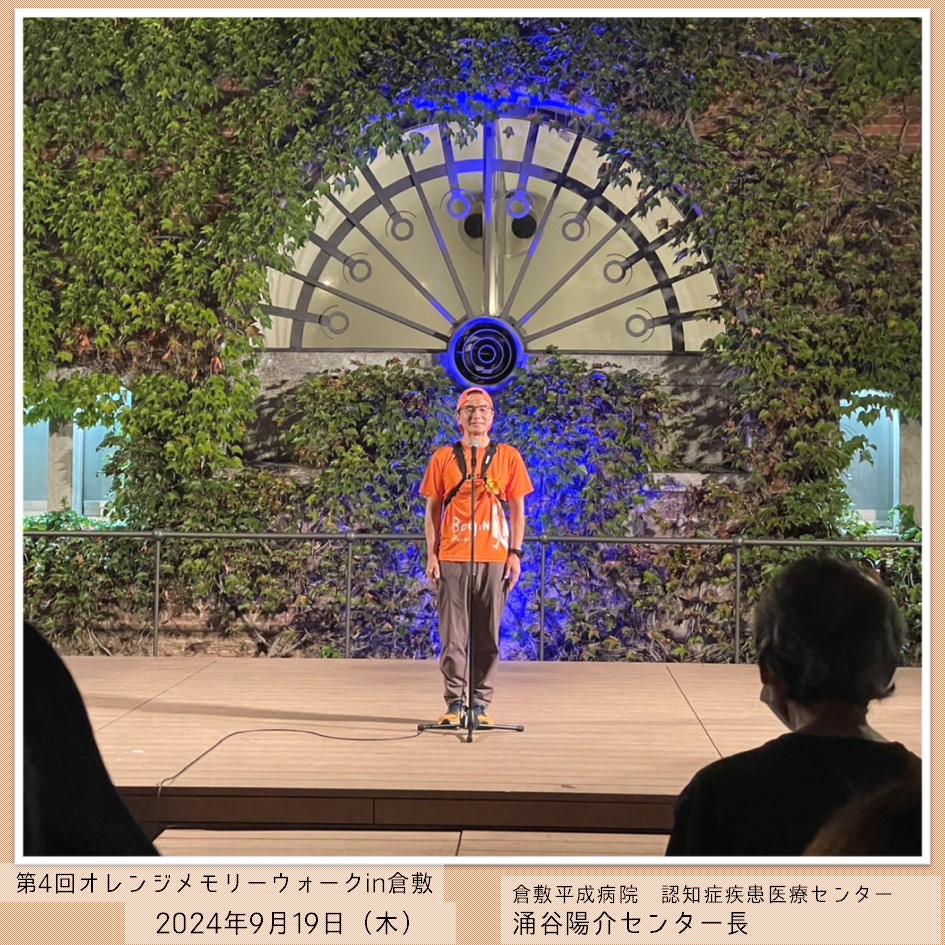

涌谷陽介認知症疾患医療センター長は、「認知症の多職種協働、専門職の躍動」についての座長と、「もの忘れ外来初診者におけるレカネマブ投与基準適合者の検討」についてポスターセッションをされました。

涌谷陽介認知症疾患医療センター長は、「認知症の多職種協働、専門職の躍動」についての座長と、「もの忘れ外来初診者におけるレカネマブ投与基準適合者の検討」についてポスターセッションをされました。

倉敷平成病院認知症疾患医療センター 精神保健福祉士 K

倉敷平成病院認知症疾患医療センター 精神保健福祉士 K

家族と介護と健康を支える学研の情報サイト「健達ねっと」に涌谷陽介先生のコラム「ある日のもの忘れ外来から」が紹介されました。

家族と介護と健康を支える学研の情報サイト「健達ねっと」に涌谷陽介先生のコラム「ある日のもの忘れ外来から」が紹介されました。