糖尿病療養指導士とは、糖尿病治療にもっとも大切な自己管理を患者さんに指導する医療スタッフのことで、幅広い専門知識をもち患者さんの糖尿病セルフケアを支援します。

糖尿病療養指導士とは、糖尿病治療にもっとも大切な自己管理を患者さんに指導する医療スタッフのことで、幅広い専門知識をもち患者さんの糖尿病セルフケアを支援します。

一定の経験を有し試験に合格した看護師、栄養士、薬剤師、検査技師、理学療法士が資格を取得できます。

私は2006年に糖尿病療養指導士の資格を取得しました。

資格を取得すると5年ごとに更新が必要で、更新の際には勉強会や学会に出席した単位と自らが関わった療養指導の10症例のレポートも必要となります。

私は昨年度、無事に3回目の更新をすることができました。3回目の更新をすると、金バッジをいただけます。

医療は日々進歩し、新薬も販売されるため実績と研鑽を重ね、最新の知識や技能を身につけなければなりません。

糖尿病患者さんの血糖コントロール改善のため多職種で連携しての試行錯誤の日々です。倉敷平成病院には多職種にわたってたくさんの糖尿病療養指導士がいます。

ご自身の治療向上のため、私たち療養指導士のレベル向上のため、気になる事は気兼ねなく相談していただきたいと思います。

ちなみに今日5月14日はキウイフルーツで有名な会社が設定した記念日「ゴールドデー」です。新年度ゴールデンルーキーとして入職した新入職員に期待とエールを込めて先輩からキウイフルーツを贈る日だそうです。

コロナ禍で我慢も強いられる日々ですが、新入職員の皆さんが糖尿病療養指導士の取得など次の夢、目標を持って働けるようエールを送ります。

薬剤師&糖尿病療養指導士 M

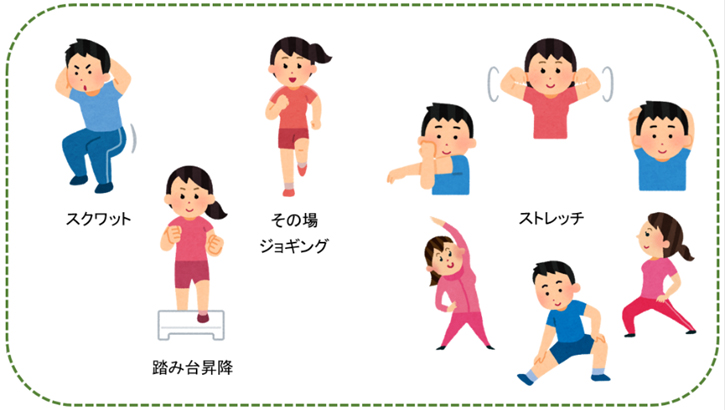

・首のストレッチ

・首のストレッチ ・腕のストレッチ

・腕のストレッチ ・太もも裏のストレッチ

・太もも裏のストレッチ

ンザの感染も心配です。そんな心身の疲労を溜めやすいこの時期に、今日は免疫力について学びましょう。

ンザの感染も心配です。そんな心身の疲労を溜めやすいこの時期に、今日は免疫力について学びましょう。