寒い日が続きますね。冬は空気が乾燥し、気温が下がるため体温が低下し、コロナやインフルエンザなどのウイルスに感染するリスクが高くなります。

寒い日が続きますね。冬は空気が乾燥し、気温が下がるため体温が低下し、コロナやインフルエンザなどのウイルスに感染するリスクが高くなります。

予防するためには、体を温めること、免疫力をアップすることが大切です。普段食べている食事を少し工夫するだけで寒さに負けない、健康的な体をつくることができるんです。

冬野菜や温かい料理を食べて体をポカポカに!

冬が旬のかぶ、人参、ねぎ、れんこん、さつまいもなどの冬野菜には比較的水分が少なく、体を冷やさず温める効果があります。ビタミンCが含まれているため、免疫力を高め体調を整えます。また、温かい料理を食べることで体が芯から温まり、ポカポカになります。血流を促進させる生姜や唐辛子もおすすめです。しかし、冬野菜だけではいけません。主食、主菜、副菜を揃えることで、エネルギー源となる炭水化物、体を作るもとになるたんぱく質、ビタミンが摂取でき、偏らずバランス良く食べることができ、基礎体力が高まります。

腸内環境を整えて免疫力をアップ

免疫力とはウイルスから体を守って病気を防ぐ機能のことをいいます。体温が下がると免疫力も低下し、体調を崩しやすくなります。納豆、キムチ、味噌、醤油、ヨーグルトなどの発酵食品は腸内環境を整え免疫細胞を活性化させる働きがあるので、免疫力アップにつながります。

日頃の食事に取り入れるため、おすすめはキムチ鍋です。体を温めてウイルス感染を予防し、寒さに負けない体をつくりましょう。

管理栄養士 R.Y

秋といえば「食欲の秋」。「実りの秋」ともいわれるように、サンマや栗、さつま芋など美味しいものが豊富にありますよね。

秋といえば「食欲の秋」。「実りの秋」ともいわれるように、サンマや栗、さつま芋など美味しいものが豊富にありますよね。 日本人の食事摂取基準では、1日に必要なタンパク質の量は、成人男性が65g、成人女性が50gとされています。1食あたりの摂取量としては、20gずつを目安に摂るのが理想的ですが、男性でも女性でも、また子どもから高齢者まで朝食でのタンパク質摂取量は低く、逆に夕食では高いと言うのが日常ではないでしょうか。タンパク質を3食均等にとっている人の方が筋肉の合成が盛んであり、夕食にタンパク質を多くとっていても朝が足りていないと筋肉維持に役立たないという研究結果も出ています。

日本人の食事摂取基準では、1日に必要なタンパク質の量は、成人男性が65g、成人女性が50gとされています。1食あたりの摂取量としては、20gずつを目安に摂るのが理想的ですが、男性でも女性でも、また子どもから高齢者まで朝食でのタンパク質摂取量は低く、逆に夕食では高いと言うのが日常ではないでしょうか。タンパク質を3食均等にとっている人の方が筋肉の合成が盛んであり、夕食にタンパク質を多くとっていても朝が足りていないと筋肉維持に役立たないという研究結果も出ています。

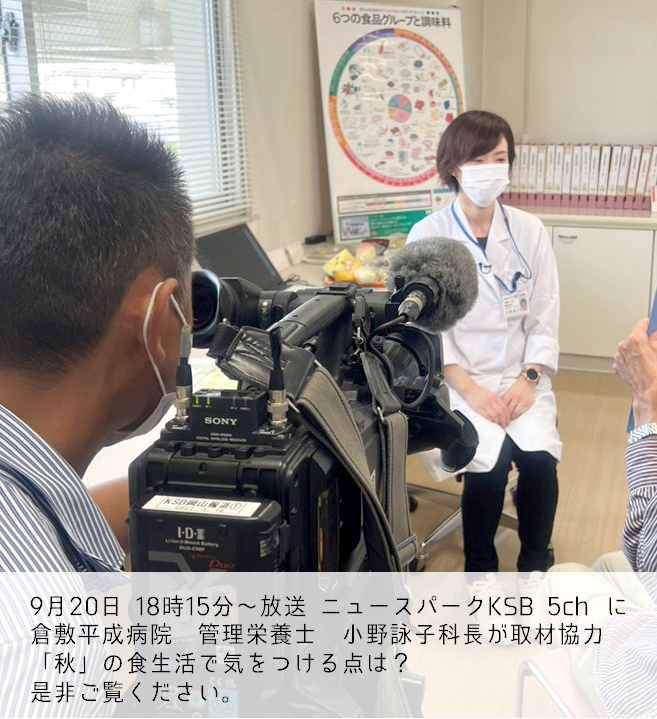

9月16日(金)に取材を受ける様子。

9月16日(金)に取材を受ける様子。

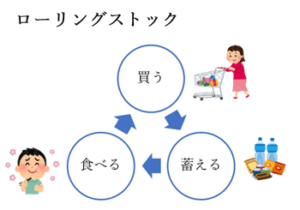

ライフラインの復旧までには1週間以上かかることが多く、スーパーが機能しない、災害支援復旧物資が届かないなど、食品が手に入らないことが考えられます。そのため長期保存ができる食材を用意しておく必要があります。食品の備蓄方法として、災害用の非常食だけでなく日常で使用でき災害時にも使えるものをバランス良く備える、ローリングストックという方法がおすすめです。

ライフラインの復旧までには1週間以上かかることが多く、スーパーが機能しない、災害支援復旧物資が届かないなど、食品が手に入らないことが考えられます。そのため長期保存ができる食材を用意しておく必要があります。食品の備蓄方法として、災害用の非常食だけでなく日常で使用でき災害時にも使えるものをバランス良く備える、ローリングストックという方法がおすすめです。

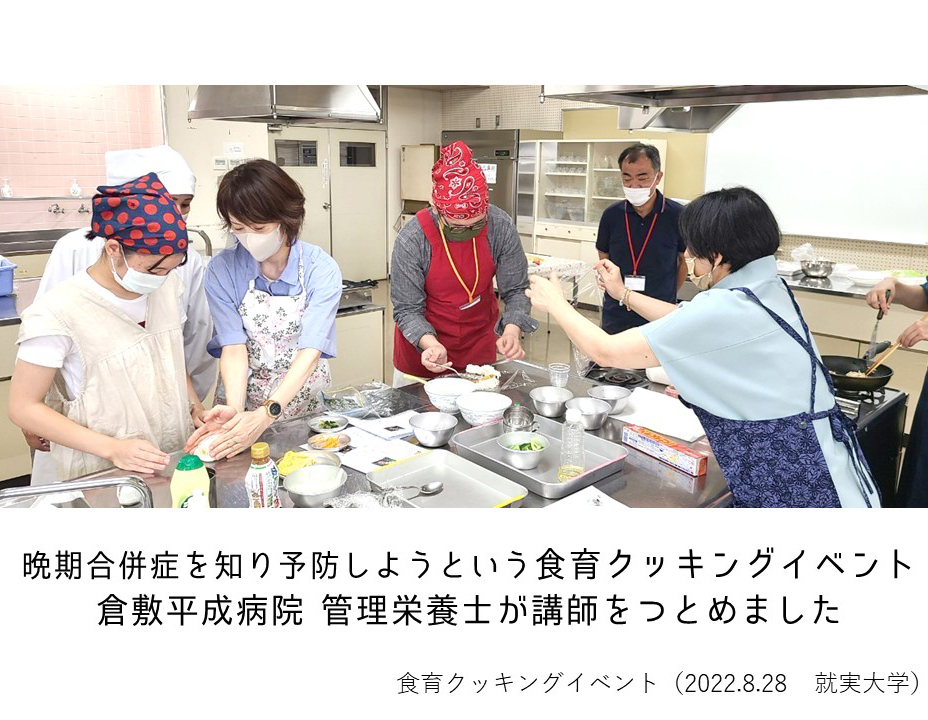

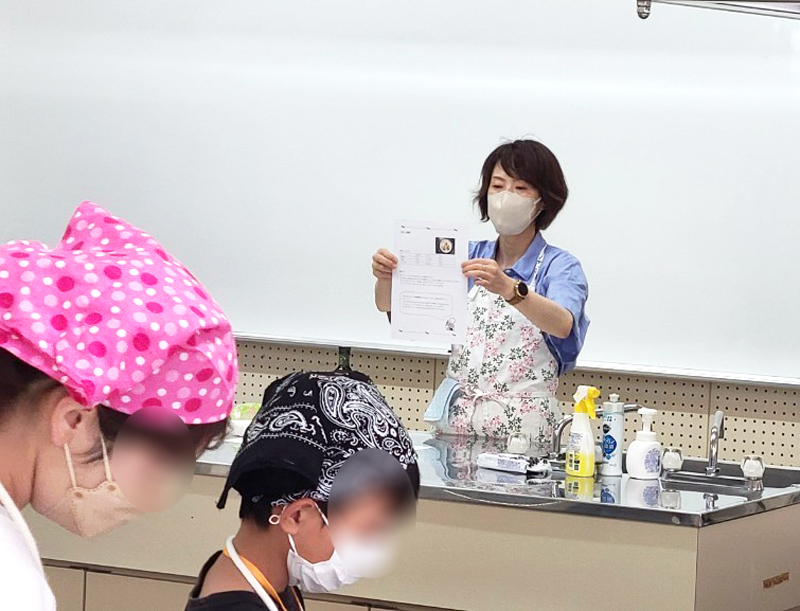

8月28日(日)、就実大学(岡山市中区)にて、小児がんを経験したお子さんの成長過程で問題となる生活習慣病など晩期合併症を知り、予防しようという食育クッキングイベントが開催され、当院小野栄養科科長(管理栄養士)が講師をつとめました。

8月28日(日)、就実大学(岡山市中区)にて、小児がんを経験したお子さんの成長過程で問題となる生活習慣病など晩期合併症を知り、予防しようという食育クッキングイベントが開催され、当院小野栄養科科長(管理栄養士)が講師をつとめました。 小児がん患者家族会「あゆみの会」の小中高校生計6名が参加され、栄養バランスの取れた昼食メニューを考案し、共に調理することを通じて、規則正しい食事や生活を整えることが予防には大切だということを紹介しました。

小児がん患者家族会「あゆみの会」の小中高校生計6名が参加され、栄養バランスの取れた昼食メニューを考案し、共に調理することを通じて、規則正しい食事や生活を整えることが予防には大切だということを紹介しました。

肌が露出している部分に紫外線がさらされて、赤みや痒みを伴う発疹などの症状がでることがあります。これを光線過敏症といいます。

肌が露出している部分に紫外線がさらされて、赤みや痒みを伴う発疹などの症状がでることがあります。これを光線過敏症といいます。 人間には、「視覚」「嗅覚」「触覚」「味覚」「聴覚」の五感というものが備わっています。それらの中で、料理を一目見た時に「美味しそうだな!」と判断するのに一番影響しているのは「視覚」です。「視覚」は87%というほとんどの情報を占めているので、料理の色合いが変わるだけで美味しそうに思えたり不味そうに思えたりするのです。

人間には、「視覚」「嗅覚」「触覚」「味覚」「聴覚」の五感というものが備わっています。それらの中で、料理を一目見た時に「美味しそうだな!」と判断するのに一番影響しているのは「視覚」です。「視覚」は87%というほとんどの情報を占めているので、料理の色合いが変わるだけで美味しそうに思えたり不味そうに思えたりするのです。