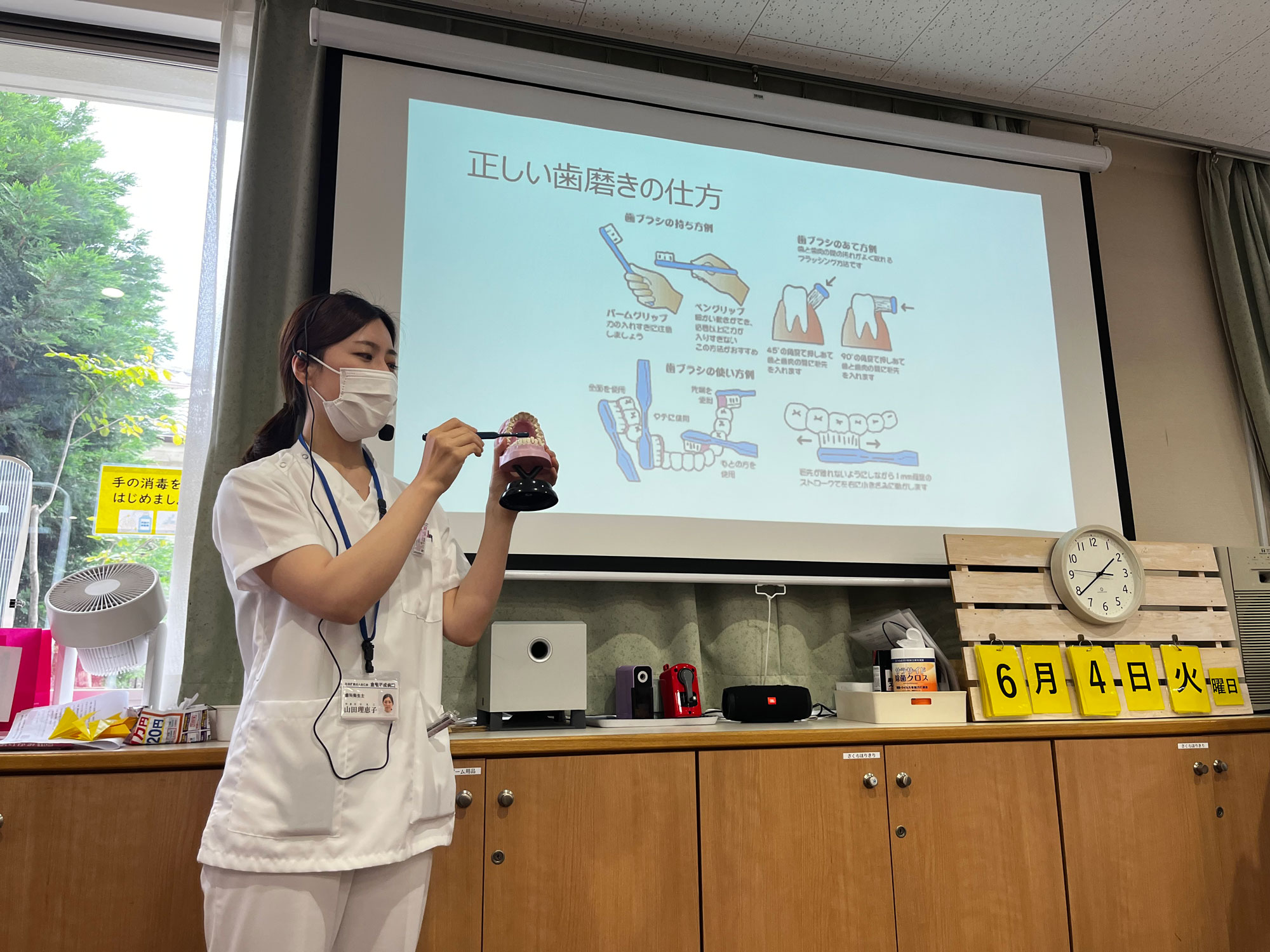

リハビリステーション ピースでは6月4日の虫歯予防デーに倉敷平成病院の歯科衛生士の方に来ていただき「お口と身体の健康について」というタイトルで、講演をしていただきました。

講演では

•お口の役割について

•正しい歯磨きの方法

•入れ歯も細菌のすみか

•オーラルフレイル

を分かりやすく話をしていただきました。

正しい歯磨きの方法では、歯ブラシの持ち方を教えていただき、鉛筆持ちが良いという事を知ったご利用の方々も鉛筆を片手に実際に動かして確かめながら熱心に話を聞く姿が見られました。

また、フレイルとは加齢とともに心身の活力(運動機能や認知機能など)が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態であること知り、お口の中に関するものでオーラルフレイルというものがあることも教えていただきました。

これは、以前よりむせやすくなった、食欲がなくなった、かたい物が食べにくくなったなど、一つ一つをとったらささいなことですが、これらが積み重なることで起こる、お口の機能の低下を示す概念だという事でチェックシートにて自身の状態を確認していただきました。

お口の機能が低下すると、誤嚥性肺炎にもつながりやすく、オーラルフレイルの予防法としてお口まわりの筋肉を動かすあいうべ体操を紹介していただき一緒に取り組みました。

講演の最後には質問時間を設け、ご利用の方々からの質問では普段の口腔ケアについて正しいものかどうか確認出来て自信になったという方もおられたり、普段歯医者さんでもなかなか聞けない話を聞けて良かったと言われる方もおられました。

今回の講演の話がご利用の方々のお口と身体の健康を保つために役立てていただけたら幸いです。

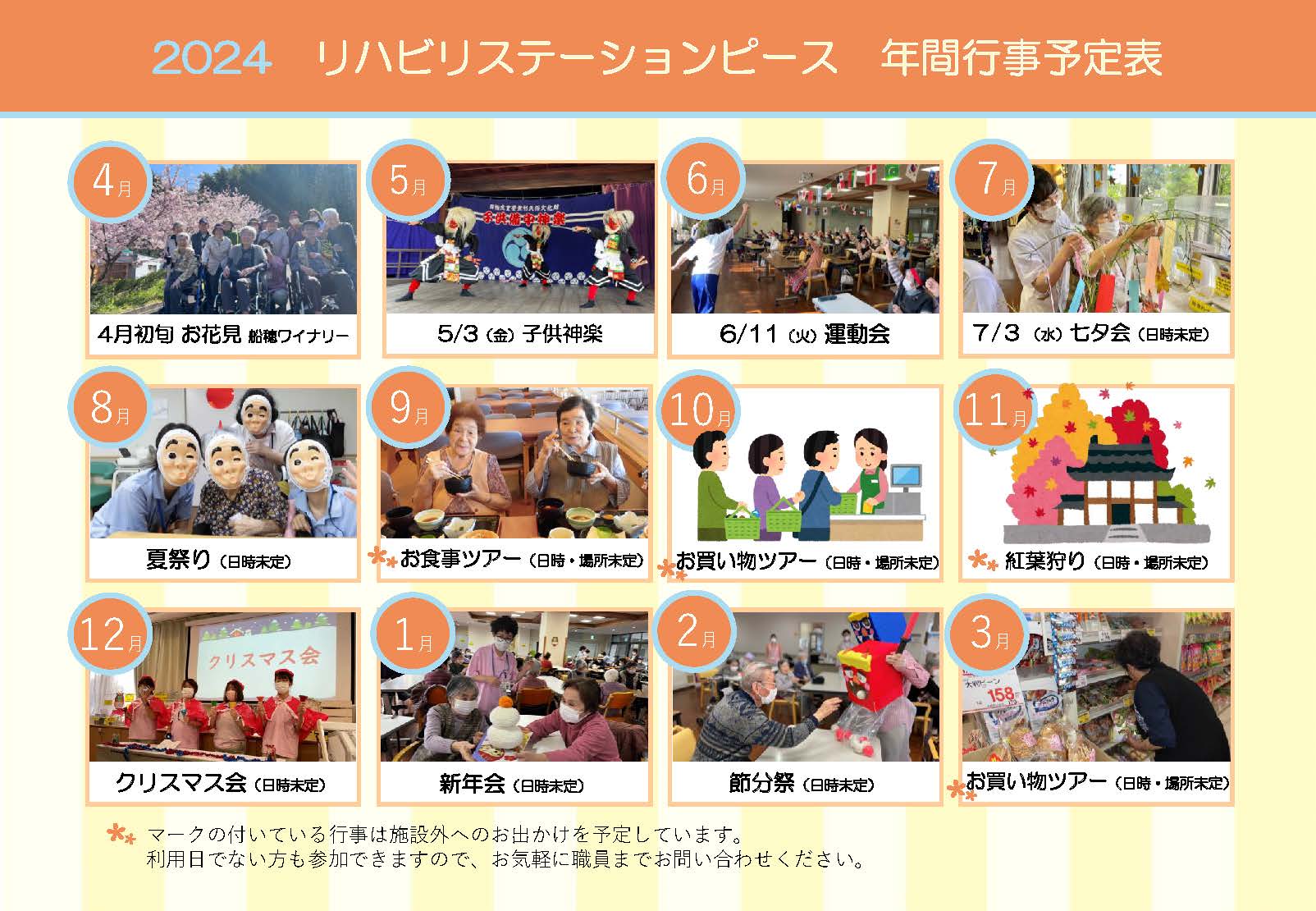

リハビリステーション ピースでは毎月季節を感じられるイベントや外出なども予定しております。興味のある方はぜひお問い合わせください。

リハビリステーション ピース 電話:086-423-2001

リハビリステーションピース リハビリスタッフ S

イラスト:いらすとや より

イラスト:いらすとや より 家族と介護と健康を支える学研の情報サイト「健達ねっと」に涌谷陽介先生のコラム「ある日のもの忘れ外来から」が紹介されました。

家族と介護と健康を支える学研の情報サイト「健達ねっと」に涌谷陽介先生のコラム「ある日のもの忘れ外来から」が紹介されました。

また、職員から日頃の感謝の気持ちを込めて母の日のメッセージカードを贈り、記念撮影をしました。とても素敵な笑顔であふれていました。

また、職員から日頃の感謝の気持ちを込めて母の日のメッセージカードを贈り、記念撮影をしました。とても素敵な笑顔であふれていました。

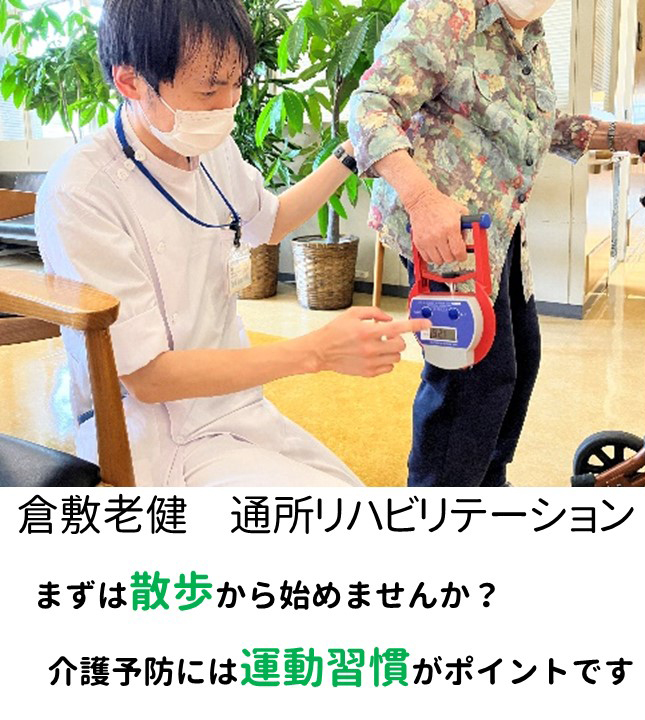

倉敷老健の玄関の横にもあじさいの花が咲き始め、入所者の方と一緒に散歩をしながら観察をしてみました。

倉敷老健の玄関の横にもあじさいの花が咲き始め、入所者の方と一緒に散歩をしながら観察をしてみました。

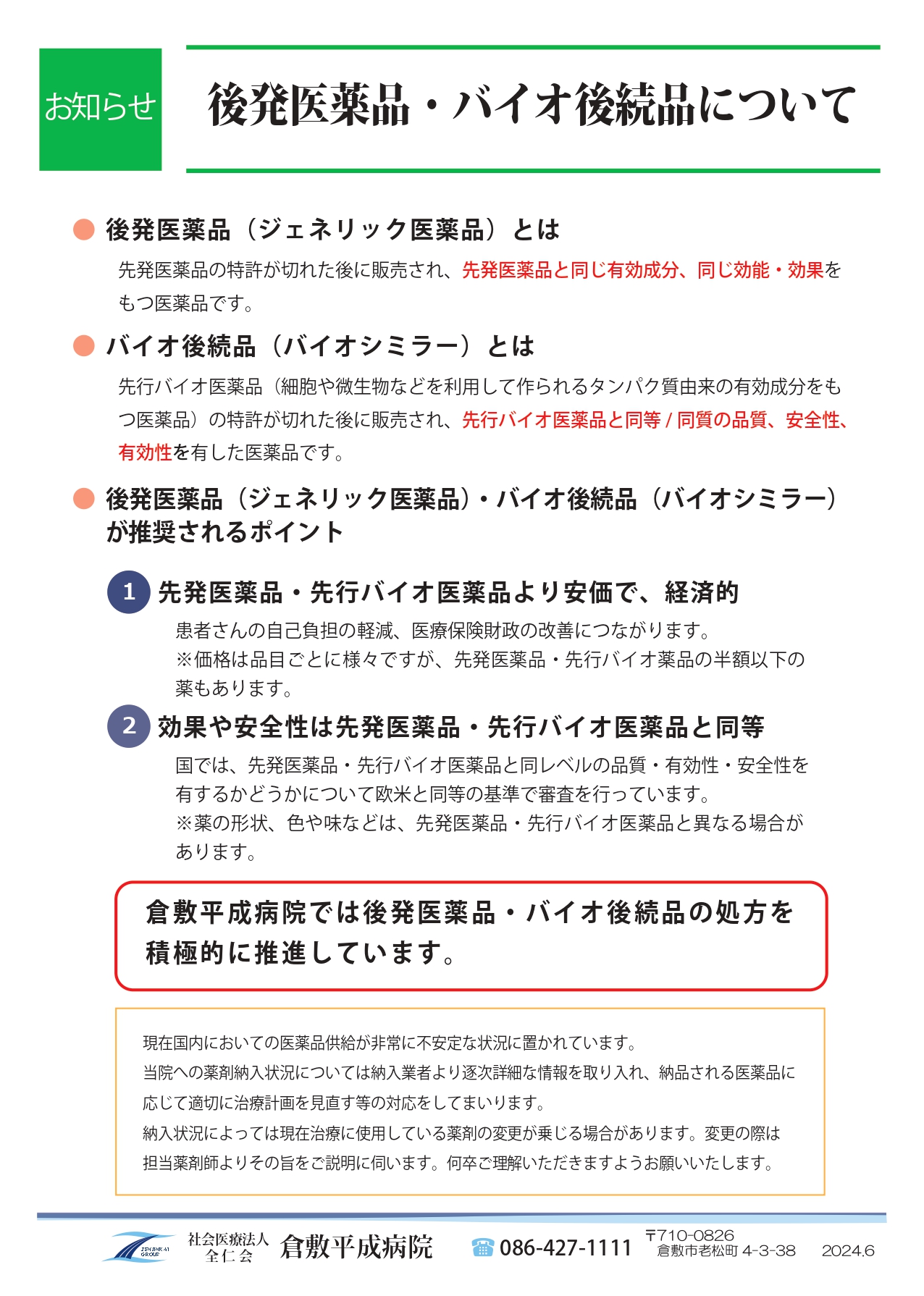

むし歯を予防するには、歯磨きで歯垢(プラーク)をしっかり取り除くことが大切です。

むし歯を予防するには、歯磨きで歯垢(プラーク)をしっかり取り除くことが大切です。