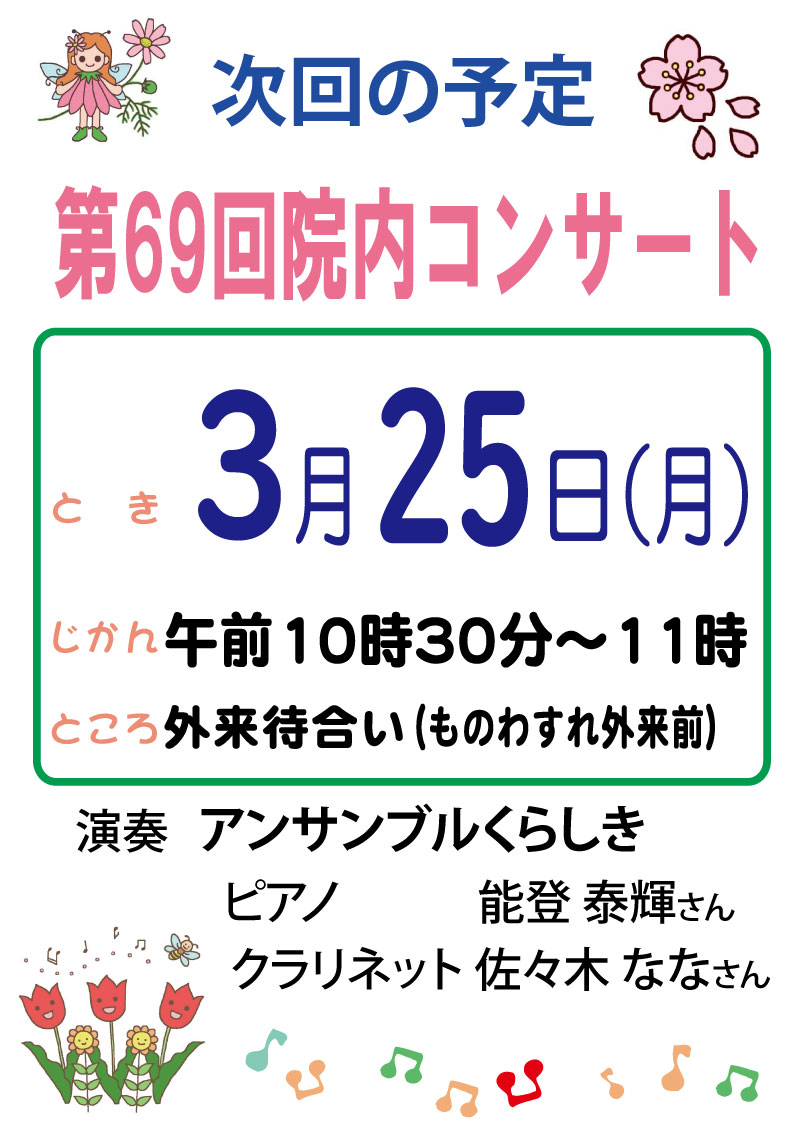

3月も半ばになりました。春の訪れを感じるこの頃です。第69回院内コンサートの詳細が決まりましたのでご案内いたします。

日時:3月25日(月)10時30分~11時

ピアノ 能登泰輝さん、クラリネット 佐々木ななさんのお二人です。

お二人のプロフィールを下記に紹介しております。

院内コンサートでクラリネットとピアノのデュオは初です。入場無料となっておりますので、どうぞご来場ください。

ピアノ 能登 泰輝(のとたいき)さんプロフィール

富山県出身。2歳からピアノを始め、幼少期より国内の様々なコンクールで上位入賞を果たす。

近年では、第33回飯塚新人音楽コンクールに於いて第3位受賞。

ローランド・バーダー指揮、ポーランド国立クラクフ室内管弦楽団、飯森範親指揮、くらしき作陽大学管弦楽団と協奏曲のソリストとして共演。

くらしき作陽大学にて平井修二氏の下研鑽を積み、音楽学部を首席で卒業、また同大学大学院修士課程を修了。その後、岡山県内を中心に演奏活動やイベントの企画等を行う。2013年より玉島テレビ放送『玉テレニュース』のオープニングテーマを作曲、演奏。

平成23年より4年間、倉敷市立玉島西中学校非常勤講師を務め、その後ハンガリー政府Stipendium Hungaricum奨学生としてハンガリー国立リスト音楽院に留学。イェネー・ヤンドー、ガーボル・ファルカシュ両教授のクラスにて研鑽を積む。2017年バルレッタ国際音楽コンクール(イタリア)第1位。2017年ブダペストにてソロリサイタルを開催。帰国後はソリストや室内楽の奏者として活動しながら、後進の指導も積極的に行っている。

福井県出身。 第2回津山音楽コンクール管弦打楽器部門3位。

京都フランスアカデミー、ムジークアルプ夏期国際音楽祭など、多数の音楽祭に参加。

これまでにクラリネットを、森永真弓、ティモシー・カーター、小倉清澄の各氏に師事。

現在、くらしき作陽大学音楽学部音楽学科4年生

腹部を触診と打診でガスが多く溜まっていることと便が大腸の下端ではなくより上の部分に溜まっていることがわかりました。胃腸にガスが多いということは腸の蠕動運動うまく働いておらず、便を押し出す力が弱くなっていると考えました。

腹部を触診と打診でガスが多く溜まっていることと便が大腸の下端ではなくより上の部分に溜まっていることがわかりました。胃腸にガスが多いということは腸の蠕動運動うまく働いておらず、便を押し出す力が弱くなっていると考えました。